劇場的魔力--《他的缺席,我的SOLO》

Author: [2015 特約評論人] 貧窮男, 2015年04月12日 01時45分

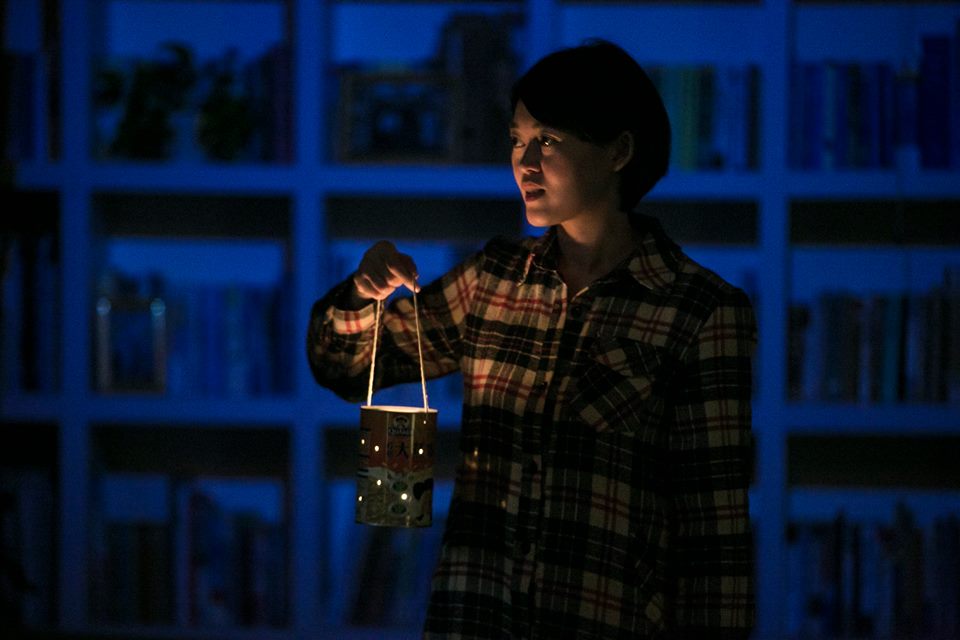

圖版取自說話的狗表演平台粉絲專頁

圖版取自說話的狗表演平台粉絲專頁

開場的投影結束後,客廳的場景走出了對愛情躍躍欲試的少女,不停的諮詢姐姐,對愛情的無知與期待又怕受傷害的狀態表現得很好,但問題是場上只有他一人,姐姐既沒對白也不存在。少女如劇名的破題,不是分飾兩角,而是一人獨角去詮釋場上的角色與缺席的存在。

因為是劇場的空間,觀眾可以去延伸想像,想像這個缺席的演員,這可以是一種集體的共識,「姐姐」真的存在;但也有其他可能,也許是這個少女自我的幻覺,甚至衍生出平行時空等等其他的說法也都成立,因為這是劇場獨特的魅力,端看如何利用這樣的「缺席」,一如貝克特《等待果陀》,劇場可以是荒謬的存在,也一如伊歐涅斯科的《椅子》,面對那些一個一個進門的來賓,坐滿了滿舞台的椅子,其實從頭到尾也只有那對老夫妻與滿舞台的空椅。

面對這樣的缺席,電影也能夠處理,可是就沒有劇場這多樣的可能,張艾嘉的新片《念念》,有一場在海邊的釣魚戲,張孝全面對那出海多年的毫無音訊的父親賈孝國,感人的對白流露,當鏡頭一拉遠,觀眾才發現,原來海堤上只有張孝全一人,一切都是是他的懸念。但如果這場戲「父親」的演員缺席,根本沒有賈孝國的話,觀眾一定會覺得莫名其妙。

回到劇場裡,少女和姐姐的戲燈暗之後,是另一段投影,另一個角色登場,同樣是一人獨角系,對手變成了媽媽,因為想像的自動擴充,一度以為是第一段的女孩告白成功後的真實生活(甚至到第三段也自動延伸成婚姻後的生活)。然後逐漸開始建構起整齣戲的架構與公式,一段投影後就是一段SOLO,而這裡的SOLO,其實是對手戲,有角色但沒演員,進入第二段和第三段後,觀眾逐漸熟悉了這樣的設定,空著的角色卻也彷彿成形,然後開始將注意力放在獨腳戲演員身上,彷彿另一人真實存在的對戲,就越發覺得那演技的精彩。

演員講手機的戲,可以寫實,很好理解,電影也經常如此寫實,不需要知道電話那頭的言語,觀眾也能推敲個大概,可以完全接受,但是面對「他的缺席」,我們看不到「他」,也聽不到「他」,卻依然能夠感受到「他」的存在,即使只有一名演員在場上,我們仍能夠感受到另一名不存在演員的位置與情緒,充分利用了思劇場的廚房吧台,大面的書牆、街邊的窗戶,以及唯一的一個出入口與廁所。和講手機是實質上的那麼不同,卻有同樣的結果,而這整齣戲玩的正是這樣的趣味。

一共五段SOLO,一層層的堆疊產生出的麻痺,嚴謹的規則,架構起了秩序,但那種虛實的界線逐漸模糊,展現出劇場的魔力,這樣的魔力卻也來自觀眾共同的想像力,演變到第四段時,燈光偏暗的書店中調情,幾乎成功的抹去了虛實的界線。四段完整嚴謹的規則之後,到了第五段則又跳脫出來,打破規則,跳出角色回到真實的演員身份,然後又去扮演別的角色,揭示著劇場「空」的可能,一切來自於虛無,演員的本事,在劇場中有無限的可能。