林怡君的《膨圈》:業餘對話、科學方法與時代記憶

Author: [特約評論人] 鄭文琦, 2022年01月10日 20時32分

評論的展演: 膨圈:日光,觀察者,一場討論|林怡君駐村發表展|立方7F

1.

「哈佛天文學家在威爾斯山上面臨巨大的考驗。1889~90 年的冬天是有記錄以來最嚴酷的冬天之一,頻繁的雨雪毀壞了精緻的儀器。和租土地給天文台使用的地主逐漸難以溝通,觀察員是如此孤立以至於他們抱怨『差不多與世隔絕了』。登頂的遊客更是火上加油,正如觀察員羅伯特.布萊克寫給皮克林的信中解釋的處境,描述他是如何與附近營地的遊客相遇:『今早當我們還在沈睡時,有一群人來到建築物外—試圖撬開門窗—爬上圓頂敲打鐵皮。』」[1]

我想從威爾斯山天文台(觀測站)網站讀到的這段插曲來開啟對林怡君剛在立方7樓結束的展覽《膨圈:日光,觀察者,一場討論》評論;後者是她在2019年在洛杉磯聖塔莫尼卡的18街藝術中心駐村時,與洛杉磯附近的這座天文台邂逅的結果。而在其官網上的這段話,則是在描述早期人們在這座即將成為後來的科學基地裡執行觀察任務時,所要面對的自然(包含地點與天氣)與人為變數(如遊客)。我也不禁想到在怡君寫給觀眾的信裡,提及這座百年前誕生的設施原本為科學研究重鎮,但在二次戰後,因為人口帶來的各種活動與日常光害而逐漸遠離學術地位,甚至在1980年代左右除役。[2] 於是(她說)「從學術性的採集宇宙中的星光,到因日常的各種光線產生而停止活動,成為我從檔案室中逐漸誕生的契機,從再次思考檔案影像、文件與自然現象被觀看的經驗中,尋找可能推展『科技/科學』發展的各種觀點。」[3]

不知道當你讀到「『科技/科學』發展的觀點」等文字時,會不會認為它是一個關於科學的展覽?其實它並不是什麼討論「科學」的,至少不是關於宇宙起源的什麼大爆炸或超弦理論,沒有暗物質、黑洞/蟲洞、紅位移或光年一類的名詞。沒有太多科學(名詞);但不是說不科學(形容詞),而是說,究竟這樣一個關於思辨科學發展的觀點—甚至關於「觀測站」(Observatory)此一知識基礎設施—的展示方案,要怎樣呈現藝術家對科學方法的理解?同時這樣的理解,又涉及何種時代記憶與對話的過程?因此,它作為展覽似乎更聚焦於觀測站(及其檔案)作為「觀察」技術的淵源—若再考慮到它被除役的前提,那選擇用它來開展討論這件事就更有趣了。

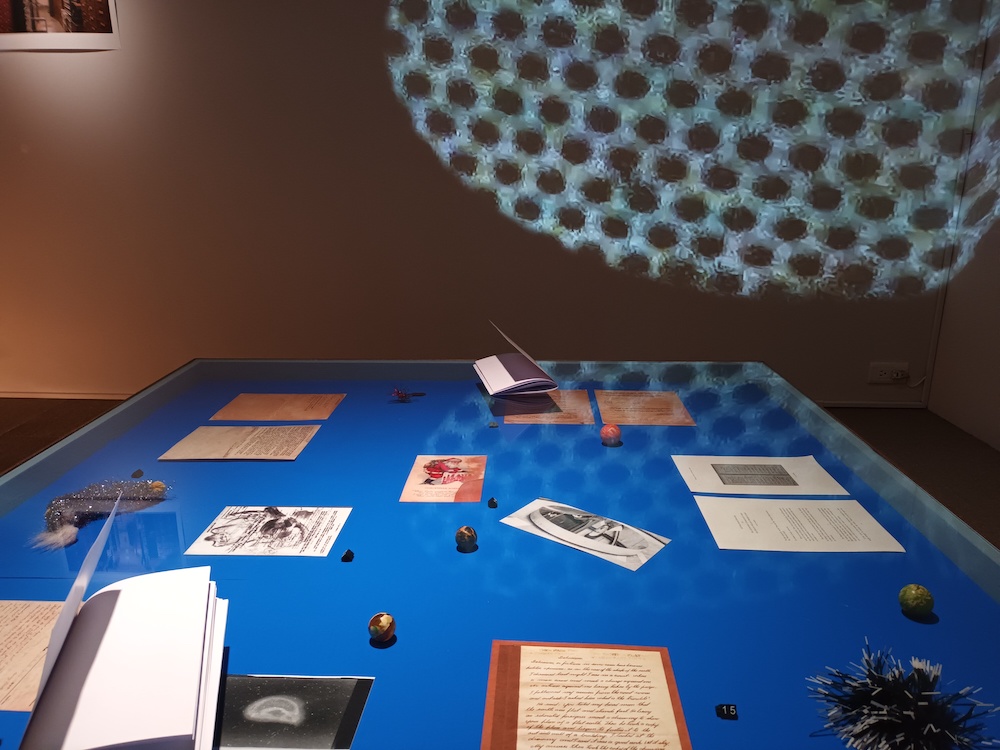

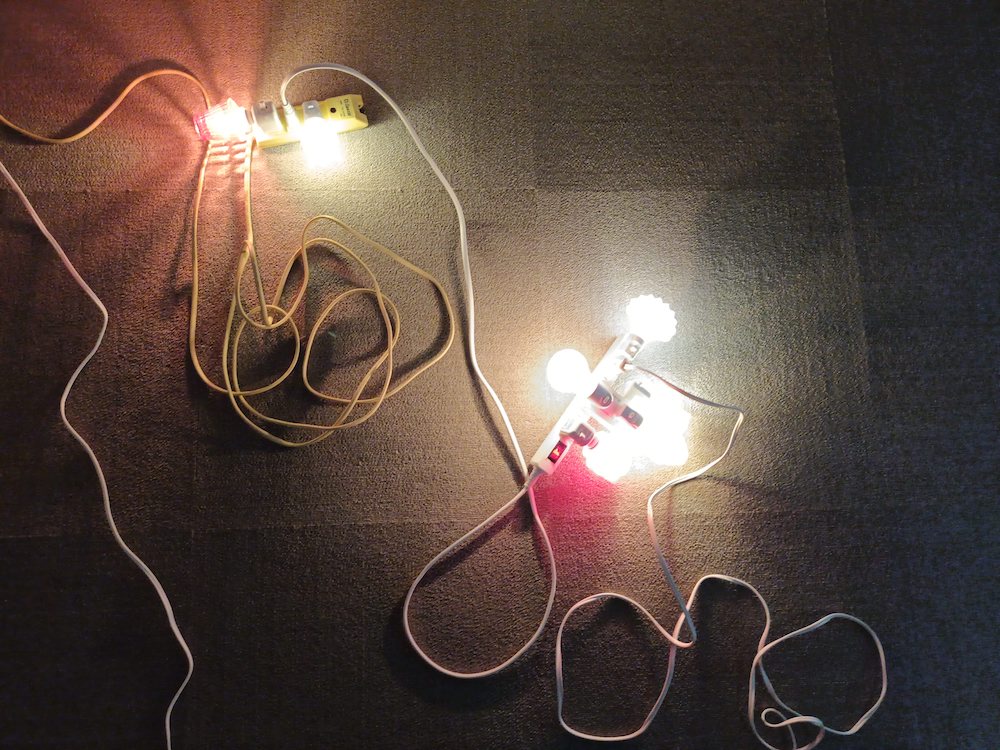

展場主要由兩張互為對角的檔案桌所構成,其背景分別為藍色布料和銀色光澤的隔熱材質,這兩張檔案桌一為藝術家蒐集有關天文台與民眾之間的書信或其他文獻,一為長期與觀測站合作的業餘者Dan Kohnen以其個人喜好組織檔案後,藝術家予以回應的內容。牆上的橢圓形亮區是鏡頭取自台北街頭的街燈,明滅之間的規律黑點過於放大而難以辨別,這個橢圓形還配著藝術家在行進的車上錄製的男女談話錄音。靠對牆處有三張常見於診所類空間的相連式等候椅,你可以在此休息(雖然看完展覽只是短短的時間,但是檔案桌裡的瑣碎反光或散射物件、還有角落地面散置的小夜燈無時無刻挑逗著你的眼睛,讓你始終無法聚焦於某個定點)。更不用說當你一進入展場時差點踩到地面的袋子,也許是為了轉移你的注意力—藏在袋子裡的黑色投影,正是1930年代以洛杉磯為據點的華納卡通主角—它們正如展場裡的幽靈—通過牆角的後視鏡讓人看見循環復現的記憶場景。[4]

2.

觀察,是認識天體最重要的途徑,更是長期累積科學知識的基礎訓練。但這裡的「觀察」與其說是某種排除性的精確原理,或從觀察形成歸謬法則的邏輯,倒不如說對人、歷史、環境乃至於現實的好奇,如何溝通了如今令社會信之不疑的基礎設施。通過藝術家對展覽的組織,關於星空的觀察並非冷漠的工具理性,而是充滿好奇、懷疑、臆測與冒險的實踐歷程。在某些情形下,回憶中的陰影或困惑可能塑造了未來的追索與成就,而人與人間的互信更是讓知識不斷來回鍛造的主因。就像是藍色背景的檔案桌裡擺1915~1935年各地民眾寫給觀測站的信件。但若你細看它們就會發現內容千奇百怪,「有些人向天文台詢問著討論著關於科學與天文的事情,有些人向天文台分享自身的研究,而有些人則將科學與宗教、政治、種族、法律連結,視學術的科學研究為一種闡釋自身信仰的途徑。」(林怡君)

這種基於想彼此靠近、分享的動機的對話,可以說是推動時代前進的力量。一個有名的案例是藝術家威廉.肯崔吉(William Kentridge)與科學史學者彼得.蓋里森(Peter Galison)於卡賽爾文件展合作的〈時間的否決〉(The Refusal of Time)專文裡,主題從公尺與公斤等度量衡標準原器、本初子午線爆炸事件,乃至於愛因斯坦與阿德勒關於「相對論」的辯論等(Dialogue About Objections to the Theory of Relativity,1917-1918)[5],對話也成為肯崔吉創作的靈感來源。

膨圈,一個被創造出來的虛構語境,卻名符其實地圈住「觀察者」和「被觀察物」之間的細微感性,逐一導向「檔案展」連結的諸多檔案擁有者、天文學者、素人愛好者或與科學無關的一般市民或觀眾,透過街頭調查、聯想、諮詢科學家與實地踏查,而開發結合私人記憶與未知感受的知覺路徑。但即使人們想鉅細彌遺地記住空間的所有細節,仍可能漏掉某些線索(像是牆上的攝影與地圖,地上的陶瓷狗)。此外,展場裡除了投影和燈光,還塞滿了許多直接反射光線,或表面讓光線折射、散射與繞射的質地(相片當然也是另一種光學產物,它們在網膜上反映過去的時光,凸顯出特定日子的意義),彷彿不斷提醒一切對檔案好奇的源頭:人類最早仰頭時看見的天體與星光—時間的流逝。為此,觀測站裡的人們設計出容納檔案的規律,試圖讓意義服膺於時間的法則。

3

在科學家與占星學家曾共享的知識源頭中,太陽系的木星曾經是地表觀察者能以肉眼觀察到最清晰、也是最大的星星。William Lilly對這顆天體有過如下的描述:「它是肉眼所能見到最大的行星,明亮清晰的天藍的色,射手座是它日間的家,雙魚則是它晚上的家;擁有熱且濕的性質,風相星座的特性,掌管節制與正義。」[6]木星掌管學術,但在科學家眼裡這段話正是徹底的偽科學:你如何能不借助儀器的輔助就判斷行星是熱的或濕的?你又如何得知它影響人間的節制、正義、好運,甚至學術發展?事實上,「膨圈」給我的感受,正如同木星的集體發展特性,即使沒有勾勒出具體的檔案研究與實踐成果,但卻給我們一種樂觀主義的氛圍,相信社會終究通過對話連結而朝著更理想的方向前進。

正是這樣的集體氛圍,使我們不得不提「萊卡」這個被彰顯的時代記憶,這個1957第一個被人類送上太空的太空狗,被科學和大眾媒體塑造為大眾文化裡的永恆目標,並以可愛的藍白陶瓷造型成為冷戰期間少數耳熟能詳的蘇聯太空發展證明—直到2002年,俄羅斯才揭露牠在進入太空的數小時後便中暑而亡,而非如同先前報導的因為氧氣耗盡而被人道地安樂死。這三隻展場裡的陶瓷太空狗,彷彿也為我們揭示了天文台的科學觀察者,也可能有太空軍備時期的冷戰後勤身份。

對技術的信念讓我們不再重視業餘者的觀察,與預期達成目標無關的過程細節和動機不再重要。另一方面,以科學為名的觀察所中介的真相,卻與記憶距離如此巨大。無論如何,藝術家透過精心佈置的「膨圈」,為我們設法留住了那個誕生於蒙昧之際的形態,使理性與感性的分隔消融於焦距外,最終也創造出對話的迴圈了。

[1] 本段中文敘述翻譯自Mike Simmons,Bringing Astronomy to an Isolated Mountaintop;見Mount Wilson Observatory官網:https://www.mtwilson.edu/bringing-astronomy-to-an-isolated-mountaintop/

[2] 關於威爾斯山觀測站在1969年與帕洛馬山觀測站(Palomar Observatory)合併為海爾天文台(Hale Observatory)及其在科學方面的成就和退役年份可參考維基百科:https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A8%81%E5%B0%94%E9%80%8A%E5%B1%B1%E5%A4%A9%E6%96%87%E5%8F%B0

[3] 見林怡君,〈《膨圈:日光,觀察者,一場討論》,一場討論(給觀察者的一封信)〉,2022。