從邊陲到中心的「後外地」地景?《帝國南方無理心中》

Author: [特約評論人] 鄭文琦, 2022年05月23日 20時36分

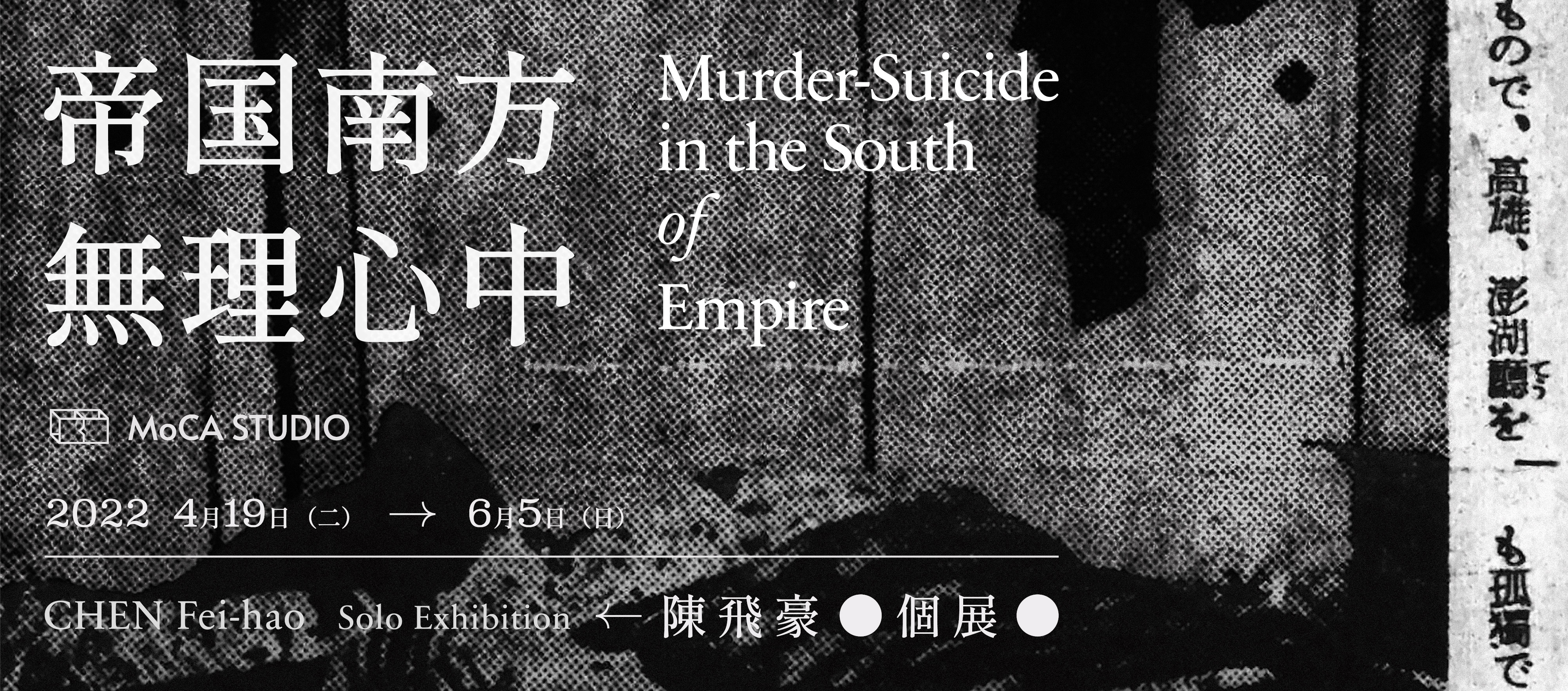

評論的展演: 帝国南方無理心中:陳飛豪個展|台北當代藝術館

圖:陳飛豪,〈奧賽羅〉;陳飛豪提供

圖:陳飛豪,〈奧賽羅〉;陳飛豪提供

「島田謹二(⋯)提倡外地文學即殖民地文學,換言之,支配者文學,所以他規定殖民地文學是一種異國主義文學,鄉愁(nostalgia)文學或旅行者文學。雖然他主張異國主義文學須配合心理的寫實主義,不管頗為使人費解的心理的寫實主義是怎樣,畢竟他的殖民地文學是佐藤春夫流的藝術至上主義的異國主義文學。」[1]

「本展取自『無理心中』(日文中指情殺)的作品主題來自於殖民統治下的新聞事件與表演藝術,在陳飛豪的創作歷程中始於2017年發表的〈心中雪解車〉,而這樣的目的,也與作家瀟湘神解構日治時期文學學者島田謹二『外地文學』論述之『後外地文學』概念不謀而合。」[2]

陳飛豪最近在台北當代藝術館MoCA Studio(簡稱「當代館」)展出《帝国南方無理心中》;其中一件作品〈解語花心中:基隆港朝鮮妓生殉情事件〉不僅延續了2017年改編煙花女子殉情報導的〈心中雪解車〉的「翻案」風格 [3],將1930年代「基隆七號房慘案」台語唸歌本改寫為三萬字小說 [4],也延續了2019年在空總臺灣當代文化實驗場展出與微笑唸歌團合作〈女誡扇綺譚〉、〈惠蓮的扇子〉的脈絡,邀請周定邦重寫唸歌本演繹其小說。另一件作品〈奧賽羅〉的靈感,則是來自日本現代劇場先驅穿上音二郎在1903年領臺初期,於東京首演的改編莎劇〈オセロ〉(Othello)時邀請劇作家將原作舞台時空改為日本第一個殖民地台灣的離島澎湖,同時將黑人將軍主角改為臺灣總督,邀請臺灣劇場工作者以表演重新詮釋、讀劇討論並以錄像記錄。最後一件〈夜霧的港口〉引用文夏同名曲,透過戰前、戰後動員影像附會日治時期打狗港(或當代高雄港)的同性情殺案。

綜觀這些作品的形式,我們發現它們大多有所本(新聞報導或其他歷史文獻),但創作過程都經過大幅的文字改寫或轉譯,並且不只一種創作文本形式(如小說、唸歌、劇本,或詩歌),甚至是包含不只一種文類(genre)的散文電影(essay film)。而且,光是這三件新作裡構成元素及時空多樣性,就超越過往任何一次發表的複雜度,就更不用說,這麼多樣的「帝國南方」所指涉的種族與性別多元性了。

外地文學、臺灣文學、殖民文學

圖:陳飛豪,〈解語花心中:基隆港朝鮮妓生殉情事件〉;插圖:歐柏萊特

圖:陳飛豪,〈解語花心中:基隆港朝鮮妓生殉情事件〉;插圖:歐柏萊特

本文的寫作意圖是回應陳飛豪與瀟湘神、王振愷等人在4月24日當代館展覽座談上提出解構島田謹二的「後外地文學」,希望商榷「(後)外地文學」一詞於理解藝術家的歷史問題。再者就「文化翻譯」和「地景書寫」觀點,去解釋為何這些「改編作品」有「後外地文學」的特徵。而在談「後外地文學(或藝術)」的適用範圍,及相對於「帝国」的「南方」殖民地指涉之前,我們得先了解島田謹二的「外地文學」究竟在臺灣文學裡具有何種地位,以及為何它需要被解構。

根據《臺灣文學辭典資料庫》,「外地文學」是戰前任教於臺北帝國大學的島田謹二,由法國殖民地文學研究引進臺灣的:

「一個國家領有外地的時候,移民到外地者,或成長於該地者,以此地的自然與生活為素材,用母國的語言所創作的文學,就是『外地文學』。這個概念來自於從19世紀末以來成為一大殖民地領有國法國的『殖民地文學』(littérature coloniale)。然而,戰前其譯語『殖民地文學』意義不穩定,時而指著『殖民者的文學』,時而指著『被殖民者的文學』(⋯)島田謹二遂避開使用『殖民地文學』一詞,而推動『外地文學』這個陌生的名稱,大概是考慮要與被殖民者的文學區分開來,強調站在殖民者立場的文學。」[5]

島田提倡外地文學包含「異國情調」、「鄉愁」與「寫實主義」三個關鍵概念,正是在臺日本人特有的文學傾向。所以「外地文學」一詞本來只包含在臺殖民者的日本文學,和被殖民者臺灣人的文學無關。而在島田建構外地文學論的1930年代,臺灣人與內地人分別展開文學活動;直到1940年代,西川滿取得了臺灣文壇領導權,並挪用「臺灣文學」的旗幟。(橋本恭子)

從「異國情調」到「寫實主義」

圖:陳飛豪,〈解語花心中:基隆港朝鮮妓生殉情事件〉,MoCA Taipei提供

圖:陳飛豪,〈解語花心中:基隆港朝鮮妓生殉情事件〉,MoCA Taipei提供

由於西川滿正是繼承自佐藤春夫式的外地文學,因此我們看到「外地文學」從提出到人們將它與「臺灣文學」劃上等號,正好體現了本島人與在臺日人針對文學話語權的鬥爭軌跡。很不幸的,「外地文學」明確地排擠本島人的代表性,也引起台灣作家不滿。此外「外地文學」關鍵之一「寫實主義」,顯然和臺灣人的「寫實主義」觀點不同。即使與西川滿陣營交好的龍瑛宗,戰後也補了一槍:

「普通叫做寫實主義的作家,我們會想起法國的左拉、莫泊桑、巴爾扎克等,這些作家的文學運動影響著日本的自然主義作家田山花袋,德田秋聲等。而日本的主流寫實文學不可忘記所謂『私小說』。可是島田謹二所講的寫實主義絕不是這樣的寫實主義。原來島田謹二是喜歡抒情文學,對於什麼寫實主義實際是不感覺興趣的。島田謹二有一篇〈臺灣文學的過去、現在與未來〉(⋯)據他的意思來看,臺灣文學就是旅行者的日人文學,至於生於斯地,死於斯地的本省人文學似乎不值得惹起他的注意,就輕鬆地淡描一二句就算了。」[6]

島田之所以將「異國情調、鄉愁、寫實主義」並列,正是因為創作者是以「旅人之眼(帝國之眼)」在看臺灣這塊土地。而臺灣作為帝國最南端的殖民地,在其眼裡外地文學的代表,莫過於佐藤春夫耽美又寫實的《殖民地之旅》[7]。換言之,這類作品反映的殖民地形象,其實就像日本帝國文壇中心和邊陲的距離;(有什麼比旅途所見破敗不堪的廢港鬼屋,更能彰顯殖民地的異國情調呢?)儘管同樣以殖民地為書寫對象,到了本島人作家筆下卻成了「糞寫實」。

帝國的邊陲與內部階序

圖:陳飛豪,〈夜霧的港口〉,MoCA Taipei提供

圖:陳飛豪,〈夜霧的港口〉,MoCA Taipei提供

不過,這裡的「鄉愁」作為某種時間上的距離,事實上,也反映出某種日本社會在歷經明治維新後,想要重返「前現代社會」的願望。特別是熱衷番地書寫的日本作家,多少可以看到這種對原始的嚮往。雖然鄉愁不是此處討論重點,但,假如戰前的旅人可以透過對於殖民地景的書寫,再現他們返回文明前的慾望,現在難道不能這麼做嗎?又或者說,難道陳飛豪不是透過「陌生化/奇觀化」的改編,讓觀眾重新去回到在歌本、小說、文獻裡曾文明現代的歷史地景嗎?ˊ

從「外地文學」到「『後』外地文學」,論者無疑標舉某種解構的企圖。儘管如此,我們仍必須留意「外地文學」的原始立足點,是在殖民地主體性的建構過程中,試圖將本島人排除在文學主體之外的力量。與此同時,「南方」相對於帝國,也反映著殖民地之於帝國的邊陲性。這次展覽中,〈解語花心中〉的基隆、〈奧賽羅〉的澎湖或〈夜霧的港口〉高雄,都是殖民地與外來者的「接觸地帶」(對帝國來說也是無差別的南方),反映出日本中心—殖民地邊陲的帝國之眼。於是,這裡的南方港口,一來是從母國前往殖民地的門戶,二來也是從殖民地回到母國的臍帶所在。

當〈奧賽羅〉劇情上演的澎湖,折射出以臺灣為支點逐漸擴張的帝國版圖時,〈解語花心中〉的朝鮮妓,則暗示日本自晉身現代國家以來,不斷吸納臺灣、朝鮮、滿洲、琉球⋯等外邦的殖民帝國趨力,從領有亞洲第一個殖民地臺灣起,外邦人、土人或支那人、番人等日益複雜的階層劃分—在維繫版圖擴張的同時,還得以同化政策為後期的經濟與軍事動員做好準備。只是,就像維繫帝國差異與認同動力並存的雙向性,這樣的建構邏輯,卻也曖昧地提供了逆轉這帝國之眼的契機。

「後外地文學」的地景論?

圖:《帝国南方無理心中》,MoCA Taipei提供

圖:《帝国南方無理心中》,MoCA Taipei提供

在陳飛豪個展中,我們除了透過唸歌與讀劇的影像,返回1930年代以前的基隆運河與1920年前的澎湖廳 [8],也透過檔案影像和文獻的拼貼,看見一個耽美感傷的高雄霧港。然而,這樣的基隆、澎湖,和高雄,既不完全存在於地理意義上、也不純然是歷史意義上的基隆、澎湖,和高雄。又或許是因為藝術家巧妙地結合了真實的文獻、實景拍攝和現成檔案影像,重新編撰為既非寫實也非虛構的「地方文學」景觀,進而呼應了散文電影特有的「非類型」(nongenre)屬性。

正如呂焜霖在〈島田謹二文學史書寫的暗面〉一文指出,島田外地文學史觀對於臺灣作家的忽略及法國殖民地文學的參照架構,反映出一套符合殖民者利益的文學觀點。後世讀者在繼承佐藤春夫和西川滿的文學遺產的同時,又要如何意識到捍衛本土文學價值的「寫實主義」之爭?[9] 而在無法迴避帝國之眼的歷史脈絡下,又要如何重啟一套跳脫殖民地文學的地景論述?或許《帝国南方無理心中》的跨媒材創作,正是以當代多元的後殖民觀點提供另一種取徑;但這樣的取徑必須是以意識到島田文學史觀的暗面作為前提。於此,藝術家的「非類型」影像,也成了文學研究和視覺藝術得以互相激盪出火花的契機。

參考資料:

—呂焜霖,〈島田謹二文學史書寫的暗面〉,收錄於《臺灣文學學報》第20期

—朱惠足,《帝國下的權力與親密 : 殖民地台灣小說中的種族關係》,麥田出版

—朱惠足,《「現代」的移植與翻譯:日治時期臺灣小說的後殖民思考》,麥田出版

[1]龍瑛宗,〈日人文學在台灣〉,《台北文物》第三卷第三期,1954年12月10日

[2]本段話摘自:「【展覽座談】談後外地文學之後─後外地藝術的影像敘事」(陳飛豪、瀟湘神、王振愷,2022/04/24 14:00-16:00);台北當代美術館活動網頁。

[3] 陳飛豪作品的特徵之一是喜歡挪用日語裡的漢字,例如「心中」即「殉情」,「無理心中」則是「情殺」(即本展英文標題所指的 murder-suicide),但這些漢字在華語裡的意思則並非如此,因此放在作品標題可以理解成一種「借詞」(a borrowed word or loanword),這也產生許多令人玩味的閱讀空間。

[4] 台語唸歌本《基隆七號房慘案》故事背景為1934年發生於基隆港的日本人殺妻命案,為日本人野村(本名吉村恆次郎)與小妾阿雲聯手殺害正妻千代,將之分屍後沈入基隆港的驚悚事件。但陳飛豪在蒐集資料時發現,當時借出車子載運裝屍石油罐的是枝計程車行主人是枝直志,在分屍案後三年(1937)竟也載著情人初音樓娼妓開車墜海。兩者似冥冥中有所牽連。陳飛豪,《史詩與決歌—以藝術為途徑的日治臺灣文史探索》,2021,頁152。

[5]見橋本恭子,「外地文學」,《臺灣文學辭典資料庫》(臺灣文學館線上資料平台)。橋本也提到楊逵主編的《台灣新文學》(1935)如何「在『被殖民者文學』的意義上積極使用『殖民地文學』一詞,試將臺灣文學歸納為『殖民地文學』。」

[6] 龍瑛宗,〈日人文學在台灣〉,《台北文物》第三卷第三期,1954年12月10日。

[7] 關於佐藤春夫這位作家及其著作,邱雅芳、朱惠足、高嘉勵等學者都有相當精彩的後殖民/文學論述。而陳飛豪也在2019年以唸歌改編《殖民地之旅》裡的〈女誡扇綺譚〉。

[8] 1895年3月日軍在澎湖設置「澎湖列島行政廳」。1896年5月更名為「澎湖島廳」,1897年5月3日實施六縣三廳之際改稱「澎湖廳」。澎湖廳於1920年被併入高雄州,改制為澎湖郡。而1903年改編〈オセロ〉發表時,為澎湖剛納入日本統轄的同時代文本。

[9] 「⋯島田對於具普羅文學遺風之寫實主義的評價,亦被借用為糞寫實主義論爭中主戰者的主要觀點,這是當在台日人爭奪文壇主導權時,島田的文學史論述在文壇内部照出的陰影。」見呂焜霖,〈島田謹二文學史書寫的暗面〉,《臺灣文學學報》第20期,2012年6月,頁127。