黏濁陰鬱的觸情影像:談黃亦晨的「最後身影之後」

王聖閎 | 發表時間:2021/02/27 05:26 | 最後修訂時間:2021/03/07 21:39

評論的展演: 《最後身影之後》黃亦晨攝影個展

暴力行徑的復現

黃亦晨的「最後身影」系列引領我們回訪兇殺現場,凝視一張又一張看似尋常無異的婦幼安全警示地點,追索無名被害者的最後蹤跡。表面上,這系列的作品不難令人聯想到1930至40年代,以捕捉紐約街頭犯罪和暴力場景著稱的Weegee(Arthur Fellig)以降的刑案現場攝影傳統(crime scene photography)。但實際上,前者的影像創作並不能簡單歸入這種類型。

「最後身影」系列是一系列矛盾元素的並置組合:靜與動、冷冽與激情、節制與過度、疏離與投入、哀悼與狂喜…。以至於,我們不能將之視為意圖單一、功能明確的攝影實踐。它有現場,但為的不是直擊;它有死亡,但為的不是煽情。這裡毫無一般嗜血媒體汲汲搜尋腥羶畫面的衝動,更沒有任何一顆帶著掠食者意味的鏡頭。簡言之,在黃亦晨無比晦暗、深沈的影像裡,其實看不到想當然爾的殘骸、屍塊或血跡,卻令人感到同等戰慄,甚至有過之而無不及。

這當然是因為這些照片的唯一主題:藝術家將諸多情殺案件中的暴力行徑一一復現於底片上,留下各種扭曲、裂變的破壞痕跡,繼而為我們眼前的畫面徹底蒙上一片揮之不去的闇黑視域。這些歷經反覆扭扯、彈擊、刀割之後的變形影像,不僅讓原先隱微不顯的性暴力威脅和創傷陰影得以具現化(actualize),更讓整個系列與那些講究跡證的鑑識攝影,或者必須交代案由的事故照片,清楚拉開了距離。

正因如此,儘管在「最後身影」系列之前,其實早已不乏各式拍攝命案現場或人性殘酷面的攝影先行者:譬如Paul Seanwright的《宗派謀殺》(Sectarian Murder, 1988)、Joel Stenfeld的《在此現場》(On This Site, 1997),或者Antonio Olmos的《謀殺的風景》(The Landscape of Murder, 2011-2012),但黃亦晨與他們最大的差異,就在於她並不鉅細靡遺地交代事件的細節,而讓文字凌駕了影像。上述幾個案例多半將重心放在場所與景觀,並透過照片旁隨附的簡短文字敘述,提醒讀者不應被淡忘的悲劇事件,或者刻意突顯這些地點看似再尋常不過,實則籠罩著惶惶不安的氣息。「最後身影」系列雖然也能激起我們的思考,揣想台灣是否也存在一片謀殺的風景?這些案發地點離我們熟悉的生活世界多近?性暴力犯罪的後延(aftermath)該如何重新面對與敘說?但其所採取的具體方法並不是簡單昭告著「生活即地獄」。同時,也沒有落入使情感扁平化、單向化的激情控訴語言。如前所述,這些可怖影像最值得深究的地方,便是藉由暴力行徑的復現操作,製造出一種觀看視域的交錯和重疊。

「最後身影」系列,以暴力復現於底片後再輸出的影像。

渾濁化的在場:影像的黏稠性

進一步說,通過在暗房裡對影像進行出神的、儀式性的破壞行動,藝術家創造一種我暫且稱之為「擬加害者位格」的觀看視角,使我們彷彿只要凝視這些照片,就自動進入暴力施行者的位置。藉著強烈無比的身體感和展演性(performativity),這個擬構的施暴視角不僅纏崇著影像本身,如蛛網一般層層包覆著畫面,更將作為觀察者的我們拖入一個自我臆想的共犯結構中,再也無法保有一副事不關己的態度,或者刻意抽離、迴避的旁觀者身份。

簡言之,「最後身影」系列最具創造性,同時也最令人感到不安之處,便是它徹底模糊(甚至強力拆毀了)原本觀察者能夠漠然以對,並保有其「無關乎利害性」(dis-interestedness)的穩固邊界。它那強大無比的觸情力,與其說是源自哀悼與感同的力量,不如說是源自一種在場的「黏稠性」(stickiness [1])——這個擬加害者視角如影隨形,黏答答地依附著我們,並始終與我們的視野糾纏不清。於此同時,歷經暴力變形的底片並未給予光滑通透的影像空間,讓人得以遠望、省思或沈浸;恰恰相反,各種不平整的刮擦、凹折與破損,不斷引發觸覺性專注(tactile attentiveness)的條件,令我們感到疼痛和混亂,卻又無法將目光從這些暗示生命消逝的最終場所移開。而在展覽現場,轉為更具雕塑性的肅殺影像裝置版本:「最後身影之後」,充分運用其暴力表述形式的赤裸與直接,成功創造令人毫無喘息空間的包覆性場域,叫置身其中的觀眾難以安心獨處,同時也無處躲藏。

就此而言,裝置版本的「最後身影之後」更加強化它作為冒犯性影像(offensive image)的一面。但不是因為其內容或呈現形式是有爭議性的,而是因為它所具備的感知交纏特性,讓作為觀察者的「我」的神聖空間面臨崩解的危機——「我」不再是那個雖然能同理但不涉入,可以輕易走開的「我」——在這些到處沾黏的暗黑影像面前,「我」的邊界不斷被侵擾、穿越,甚至是抹除。「我」,已成了一個渾濁不清之物。

換句話說,相較於藝術家破壞底片的那隻手,「最後身影」系列中還隱藏了另一隻無形之手,朝著作為觀察者的「我」襲來。毫無疑問,後者是更具有接觸傳染(contagion)之特性的。它透過視觸性的痛感到處沾染,讓原本自居是旁觀者、評議者的「我」,不再是毫無嫌疑、不證自明的。如果說「我」的穩固邊界(假定自己當然不是加害者、施暴者、壓迫者),其神聖不可侵犯奠基在一種理所當然的暴力性排拒之上,那麼「最後身影」系列恰恰就是為了否定這種邊界劃定暴力而來。其一大創置,正是藉由在場的黏稠與包覆,讓「我」不再以為自己能從這片闇黑視域中移出,並躲藏在影像的外邊。相反地,影像本身不斷起到一種「渾濁化」(profanation [2])的作用,破壞並取消「我」的神聖邊界,使之降格、還原到屬於暴力衝動和欲望的塵世。

毫無疑問,這樣的視覺語彙不僅跨越純粹訴諸苦情、悲情,強調被世界棄置的舊有批判模式。同時也避免因為過度強調對受害者的同理,因而陷入自我耽溺的困境,並進一步從悲劇事件的另一切面(再次強調,那樣的視角僅是一種擬構),嘗試打開閱讀暴力、表述暴力的新空間。這點無疑是令人肯定的。但這麼做卻也附帶不可忽視的巨大代價:創作生命極度磨耗的危險性。

「最後身影之後」展覽現場。部分影像以CRT 電視的裝置形式呈現。

生命的耗損與修復

從方法論的角度來說,黃亦晨的「最後身影」系列可比擬為一根弦,一根有強度但高度緊繃的弦。它發出極其強烈的振動與尖銳無比的高音,但隨時有可能崩斷。因為它訴諸的是一種極度自我耗損的創作方式,過程中,藝術家必須不斷承接遠超出一個人所能承擔的生命重量,反芻大量的創傷經驗,如此的創作實際上難以長久持之。藝術家自己也深知這點:凝視深邃暴力太久的靈魂,是會生病的。更何況,如此激烈的影像自戕之路,主要是始於暗房裡的一人儀式,並不具備共同分享與承擔,朝向「美學的見證與感同」(aesthetic wit(h)nessing [3])的可能性。許多時候,暴力創傷的凝視者會忘記自己永遠只能(也應該)站在受難主體的旁邊,從「with」與「witness」的適當位置,不小心滑入「within」的自溺牢籠,深陷其中。

因此,這個「關於女人的痛史」(藝術家語)的影像書寫計畫始終包含兩個面向,缺一不可:一者是影像透過暴力復現操作,繼而指向的無名受害者 / 倖存者;另一則是勇於直面惡性場景之後,想辦法「負重前行」的拍攝者本身。嚴格地說,後者是另一種意義的倖存者,暴力影像的倖存者。就這點而言,展覽名稱取得極為適切,因為這確實是一趟關於「之後」的影像餘生之路,如何再次展開的思考歷程。

而面對上述這些創作中至關重要的課題,過去向來最盲崇於「極限經驗」的學院現代主義所能給予的建議,是徹底失效的。因為「最後身影」系列早已是催足油門後,懸崖下的最幽黯風景。但學院現代主義式的建議(假定極限經驗的堆砌必定能換取「強度」)最不負責任的地方就在於,它往往期待創作者涉險藝術實踐中的最癲狂、特異及黑暗的一面,為的就只是能在人類的感性經驗資料庫中,登錄上一筆(美其名,在藝術史上留名)。至於創作者本人「之後」活得如何?能走多遠?如何從那種極度自我耗損之境中脫出,找到創作上的新生?不是學院現代主義的教養系統會真正在意的事。因為它指專注於生產,不計一切代價追逐特異性(singularity)的創作主體。

這其中更有一種迷思:以為只要藝術家將自身的心靈鍛鍊至足夠強大,承擔生命之重的課題就會迎刃而解。(反之,無法承擔正說明了「我」是頓挫的、不夠社會性的,甚至恐有淪為向內捲縮式的「喃喃自語」之危險。)這種觀點無疑是有問題的。沒有人理所當然需要具備、或者被他人要求必須具備這種扭曲的「偽光明正面」的強大;沒有任何一種性別需要被這些怪異的目光輕易剝奪,可以正視自身脆弱性(fragility)的根本權力。因此在面對「最後身影」系列時,最危險的閱讀方式即是快速跳入任何一個約定俗成的性別∕位置∕框架,並且粗暴假定哪些人比其他人更易感,或更該擔起同理他人的責任。

展場三樓的對話性空間,呈現與藝術家共同工作的兩位夥伴對自身生命經驗的反芻。

慶幸的是,黃亦晨並沒有掉入這種迷思,更沒有以為「最後身影」系列的完成型態,是繼續加碼、堆砌展覽一、二樓那些,毫不給予觀眾任何喘息空間的肅殺影像裝置;沒有誤以為,讓耗損更耗損、黑暗更黑暗,才是創作的終點。因為創作實踐不能只有至剛至硬的路走,而不同時在其實踐內部,開展出柔韌、延展與喘息的迴旋空間。

就這點而言,三樓空間特意設置了另外兩位,與其共同工作的夥伴對自身受害經驗的細緻陳述、反芻,以及自我回望,是相當關鍵的安排設置。因為這使得黃亦晨的創作計畫,從暴力復現與輪迴的自我消耗模式,轉出另一個屬於對話、共感、相互協力,以及修復性導向的力量空間。簡言之,正是這個從「耗損」到「修復」的歷程,讓「最後身影」系列真正摸索出後續的路途,可以是什麼模樣。而且藝術家極為審慎、細心地處理了三樓的空間,讓兩位夥伴的以適當的方式化名現身,照顧了他們的參與和在場。同時也避免讓觀眾誤以為,兩位夥伴只是她的「報導人」,而聲音與文件只是她的「作品的一部分」。

正因如此,倘若我們只聚焦在藝術家身上,琢磨她究竟如何獨自一人完成這項困難的痛史書寫工程,恐怕是相當片面的。因為在此計畫裡浮現的「身影」,從來都不僅止一人。更確切地說,恰恰是因為藝術家沒有讓自己成為唯一拿著麥克風、佔奪話語權的代言者;恰恰是因為她提示出「在放下攝影機之後」,還有許多其他的事要做、可做;恰恰是因為這個計畫,遠遠不只是影像創作者自身的拍攝技術與成果展示,才讓這種種關於「之後」的影像餘生之路,有了完滿並重新開展的可能。

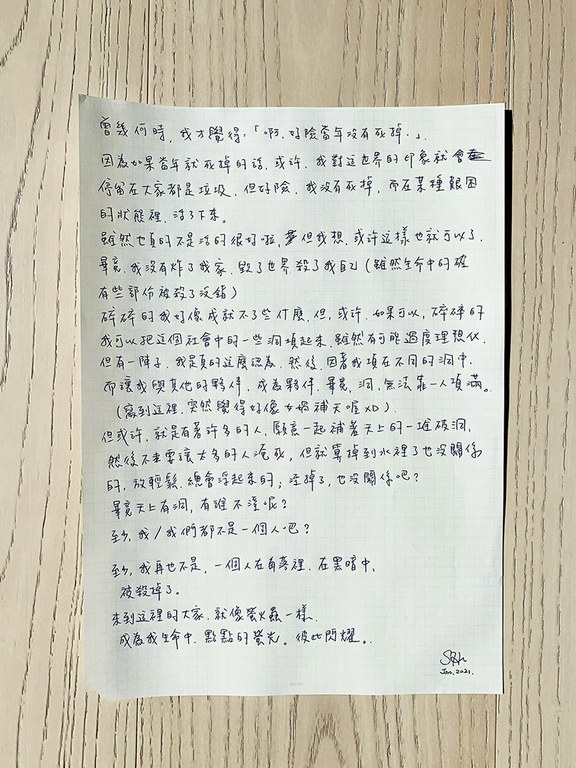

展場三樓展出的自述手稿。

[1] Mieke Bal, “Sticky Image: The foreshortening of Time in an Art of Duration,” in Time and the Image, Carolyn Bailey Gill (Ed.) (Manchester: Manchester University Press, 2000), pp. 79-99.

[2] Giorgio Agamben, “In Praise of Profanation,” Profanations, Jeff Fort (Trans.) (New York: Zone Books, 2007), pp. 73-92.

[3] Bracha L. Ettinger, “Wit(h)nessing Trauma and the Matrixial Gaze,” in The Matrixial Borderspace/ Bracha L. Ettinger, Brian Massumi(Ed.) (Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 2006), pp. 147-148.