雙重洞見:《致幻記II:刻幻象》與《2018牛俊強個展》

孫松榮 | 發表時間:2019/02/21 16:49 | 最後修訂時間:2019/02/22 17:47

評論的展演: 致幻記 II:刻幻象 、 2018牛俊強個展

見證,是我們藉以介入世界的一種最起碼姿態。我們看見某物,所以得以確認與構建事件的時刻。這可能被指稱為揭示、奇蹟,甚至神啟。視覺性或可見性,作為可述的確鑿依據。就某種程度而言,藝術再現可謂讓見證與事件遭逢的一種形態。當這一切與藝術家的信仰與修行連結在一塊時,問題的複雜度與命題的向度相繼提升、相互纏繞:觀眾首當其衝,我們所看見的,抑或,看不見的之物,真的存在或已消逝?一切可能不過就是剎那的幻覺,還是,事後的追憶?更進一步的提問:影像是被見證,抑或,純屬靈現的事件?

2018年底的兩檔展覽,陳瀅如的《致幻記II:刻幻象》與牛俊強的《2018牛俊強個展》,其論題及作品展陳形態,不約而同地觸及上述問題意識。藝術家各有各的觀念與方法,縱使屬性與基調未盡相同,卻以自身出格態度與技藝推展命題,殊途同歸。

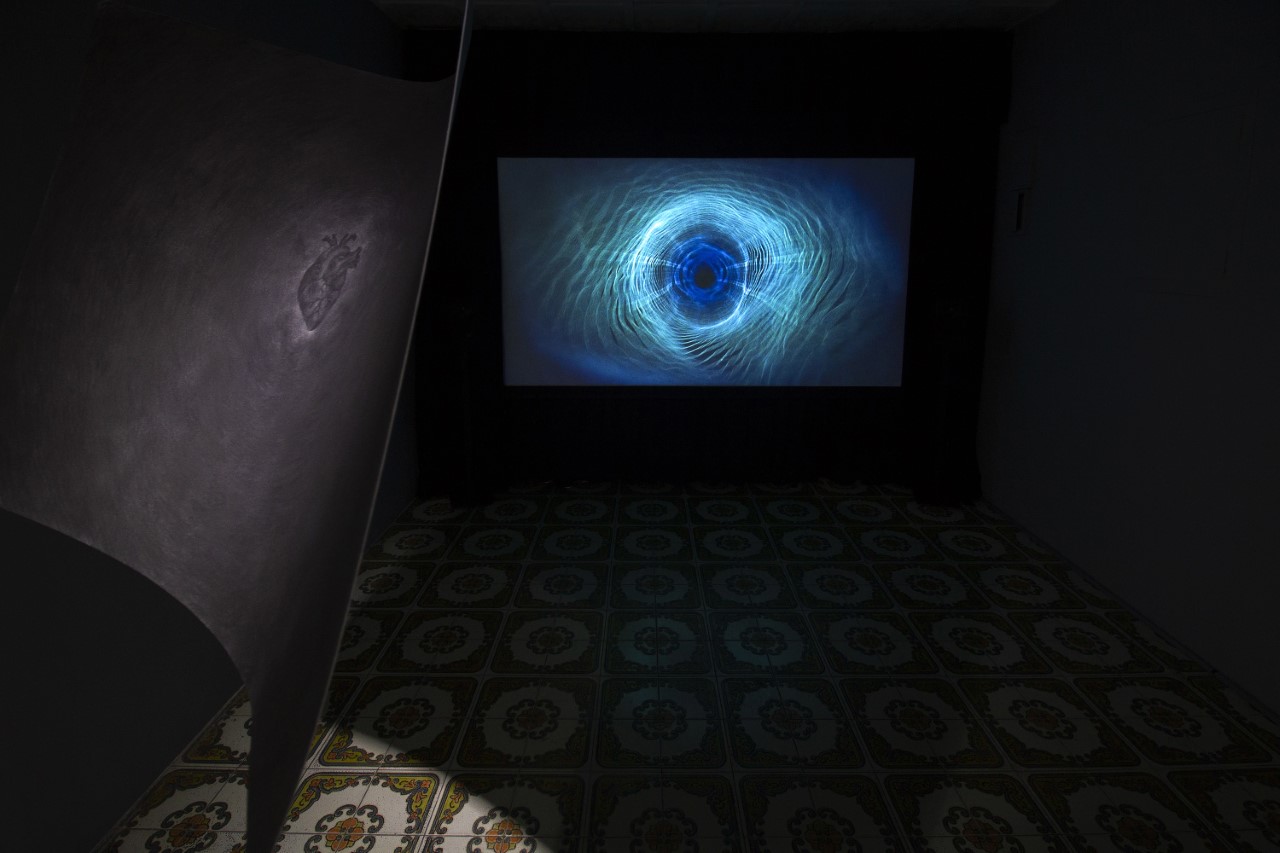

走進《致幻記II:刻幻象》的展場,右展間投映著無數個不斷旋轉的迴圈,兀自發散著神秘之光(《隧道》)。左展間則分別投影著一大一小,形狀不一的圓體,一個是猶如在宇宙間發著微光的半環形(《曼荼羅局部》),另一個是由十九顆閃著光芒的小星體組成的六角形(《生命之花》),星體外圍有著一圈圈轉動著的散絲,每顆小星體慢慢出現又消逝,反覆顯現又消隱,外圍旋轉的散絲始終維持著一種極慢而輕盈迴轉的速度。於此同時,兩個展間內另以弧線垂釣著四張畫著近似心臟狀的炭筆素描。老實說,我的描繪實在不足以呈顯陳瀅如在這三面大小不一的銀幕中所投注的細緻心力,及整體所顯露而出的神秘感。當我所邊觀看影像邊湊近素描想看個究竟時,加上身後傳來的陣陣鼓聲,更加劇了不可名狀的力量。

幾年前的《致幻記》揭開陳瀅如關於藥物、意識與靈魂的系譜研究,《致幻記II:刻幻象》則讓藝術家的身分從考察者轉變為實踐者。身為靈修者的她於薩滿儀式中服食藥物,並將其進入屬靈下部世界(lower world realm of ancestors and spirits)的意識轉換狀態,藉由形態不一的影像呈現出來。那些環圈、微光、星體,抑或,半環形等,乃是進入屬靈世界後藝術家的所見、所感、所觸。更確切而言,這絕對無關某個外部世界的客觀摹倣或形構,而是出自修行者-藝術家進入某種入神、與靈溝通,面對一己的靈魂、思想及情感的特殊狀態。更精確而言,這無關視見,而是閉上了眼睛,意識所顯現出來的某種暗含過去,卻同時指向未來的景緻。所以,關於這些在場內投映與圖繪的影像,與其說是陳瀅如看見了什麼或再現了什麼,倒不如說是她的內心,抑或,心像探觸了什麼。那些在我一點都不夠精準的描繪中,形如圓體與環狀之物與曼荼羅(Mandala)有關,它乃是能量的聚集、與靈互動的平行實相,及圓融有序的宇宙萬象。因此,動態影像一方面可謂與藝術家的心像圖景有關,另一方面則是在她意識擴張所顯現出來的屬靈世界。當我越是入迷地看著並聽著這些幻化影像時,能強烈地感受到一股與內在運動與個人情感密不可分的影像脈衝。我尚不知如何稱呼它,也許心像電影有可能將此種包含內在宇宙運動與靈修者感受的向度給彰顯出來。直得強調的,電影一詞並非(非)意味著(非)敘事影像範式,而是回到古希臘詞源“kinema”中指稱運動(motion)與感情(emotion)的雙重涵義。心像電影,即是一種闔上雙眼的意識影像。

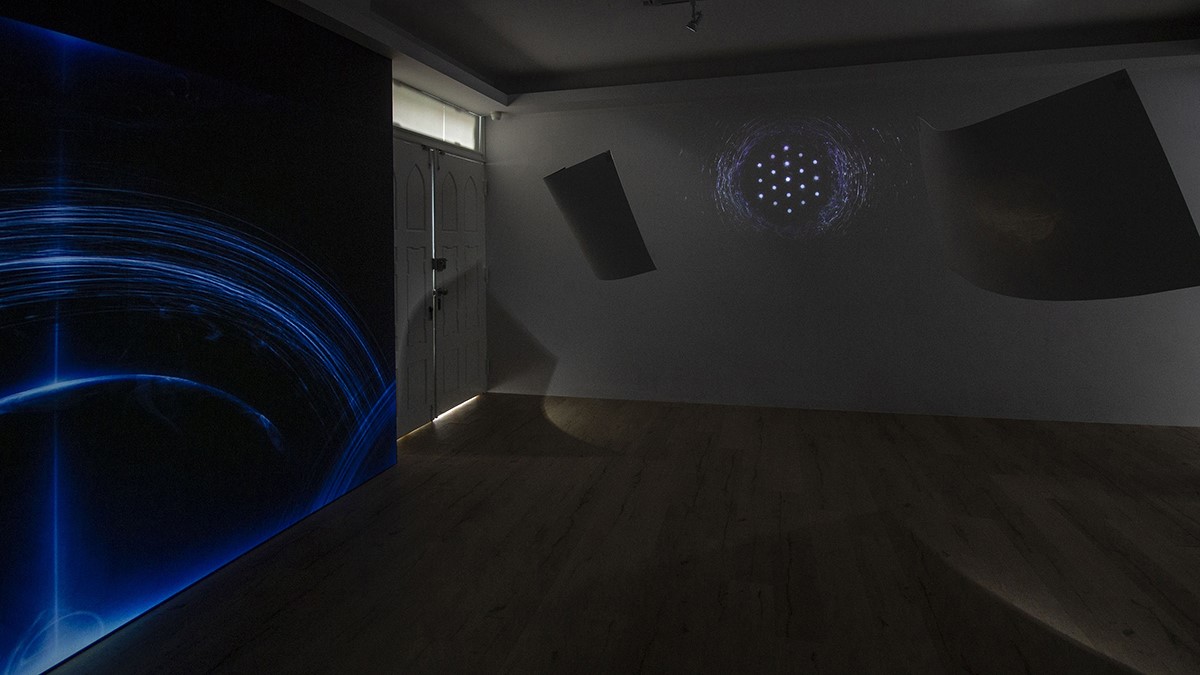

相較陳瀅如在展名上宣稱的系列性與關鍵字,牛俊強的則顯克制,如同他近年來的作法,藉由作為符號的年代取代一切,抑或,指稱一切。藝術家在展題上有意識的抑制,正如他的展覽部署,意欲格外小心翼翼地讓作品不著痕跡,展開展覽扣人心弦的辯證:作品既在此,又可不在此。所以,觀者只要稍有閃神,藝術家處心積慮所埋伏的線索會頓失蹤跡,化為泡影。從畫廊一樓櫥窗、樓梯間、二樓展場的幽暗走道,到投影在展牆上的影像及轉角的偌大展間,看似按圖索驥的觀眾實則是被藝術家精打細算、慢慢走進早已佈置完好的空間中的誘餌。介於入口、樓梯與展間之間,單頻道錄像作為展覽樞紐,負責餵養著觀眾不停壯大的意識與想像。

錄像編排得滴水不漏,牛俊強與長期合作夥伴許家峰在耿畫廊導覽個展的影音配置,井然有序。如果藝術家脫口而出的一句話「但我目前還不知道要拍什麼」並非口誤,顯然已為展覽的後設表徵奠下了關鍵暗語。《2018牛俊強個展》的迷人及其弔詭,在於單頻道錄像承載了藝術家的展覽構想:從牛俊強向策展人馮馨述說如何陳列展覽的模型、空無一物的展間裡他與中途視障者許家峰面對白牆前的對話、透過剪輯視覺化藝術家以溼壁畫《上帝之手》作為創作素材的話語,到三位視障者憶往失明、神啟與亡父現身的事件、藝術家的汐止工作室及團隊佈展過程,體現出關於盲視、神啟、創作與信仰等核心題旨。更具體而言,影片對於可視性與視覺性的重要詰問,在視障者與明眼人、宗教信仰與藝術實踐、教堂與白盒子之中展開多重辯證。

關於可視性與視覺性的命題,至少可分為三個層次。首先,涉及可見與不可見的論題,藝術家與友人之間關於靈感與構想的對話。其次,則關聯藝術家將其基督教信仰轉化至藝術實踐的可見、可感、可觸之向度,視障者的見證尤顯關鍵。第三層觸及靈光乍現的現場指向畫廊、教堂及工作室,三個空間之間的傳導與感應,神靈性與神聖性的互通,沉浸其間。不可諱言的,藝術家的虔誠信仰,致使觀眾對於作品的閱讀容易對號入座。其中,最引人注目的,影像裡刻意突顯的溫柔日光、畫廊刷白的牆面、透光的工作室窗口、顯現在視障者臉上的喜悅之光,灰濛濛的曖昧影綽的空鏡頭,無疑讓光成為一種賦形由上而下的偉大力量。錄像藝術的沉浸感,遂將黑給驅逐,白色漸漸溢滿了起來,讓觀眾身歷其境。對於像我這樣沒有特別宗教信仰的人,《2018牛俊強個展》除了飽含宗教等神學的象徵符號,亦可被視為關於藝術起源的探問。藝術家思辯光影與盲視的作法,即讓人不經意地想起從許維(Joseph-Benoît Suvée)的《繪畫藝術的發明》(The Invention of the Art of Drawing, 1791)以降,歷經富賽利(Henry Fuseli)、德曼(Paul de Man)與德希達(Jacques Derrida)等人對於盲視、洞見、藝術再現及其源頭的闡釋。在明眼人與視障者一問一答之間,眼尖的觀眾應有留意到牛俊強有意識地插入了一個展示兩本書籍封面的鏡頭:左邊是林語堂所著的《信仰之旅:論東西方的哲學與宗教》,右邊則為杉本博司的《藝術的起源》。書封與題名,像是最佳註腳,彰顯《2018牛俊強個展》的雙重意圖:藝術家透過可感與不可感、可見與不可見,可觸與不可觸的探求,將信仰之旅與藝術起源巧妙地結合起來,兩者實則相距不遠,彼此呼應。

《致幻記II:刻幻象》與《2018牛俊強個展》,皆可謂是關於見證的思辯。誠然,不僅是藝術家,觀眾到底看見什麼或被什麼所觸及,成為縈繞不去的系列提問:可見性,即包涵了不可見性;縱使藝術家看到了什麼,觀眾又是否見其領悟呢——尤其當這一切發生在閉上眼睛、意識擴張,靈光乍現的時刻。

我們真的看見了嗎?