對島的深情凝視:許旆誠個展「他方的肖像」

簡子傑 | 發表時間:2015/10/27 00:21 | 最後修訂時間:2015/10/27 02:59

許旆誠,《穿越華美與荒蕪之境》,油畫、壓克力顏料、木板,2015(許旆誠提供)

往往是一些遠景,但之所以感覺到遠,卻未必是因為我們與景色間的視覺距離,在許旆誠個展「他方的肖像」中,畫面正中央經常出現一個橢圓形的封閉結構,在這個結構中往往才出現了風景,但是在這些樸拙且簡練的橢圓輪廓以外的背景,有時是保留繪畫肌理的單色背景,有時卻也隱隱透露著某種有別於畫面中心的山海景色,另一方面,在由輪廓封印的風景與背景間,也常出現某個貫穿彼此的橋樑,這些橋樑或是暗示其本身亦作為橢圓輪廓的外部支架,偶爾也橫跨了畫中各個看似獨立的區塊,橋上有列蒸汽火車疾駛而過,我們想像著倘若自己也在車廂上將親歷何等風景,但也在這種必須動用想像才能靠近景色的念頭中,不免感到這些雜念都擾動了景色的靜謐,親近的意圖轉而生成為帶有自知之明的瑣碎,「他方的肖像」讓我感覺到的是精神意義上的距離。

這種精神意義上的距離也使得觀看許旆誠畫作的經驗傾向耽美,儘管畫作中橋樑穿透了畫面中心,我們想拉近與景色的意圖卻又被極為飽滿的畫面整體性所排除——相較於班雅明對於「靈光」的文學性表述:「我們可以把它定義為遙遠之物的獨一顯現,雖遠,卻仍近在眼前。靜歇在夏日正午,沿著地平線那方山的弧線,或順著投影在觀者身上的一節樹枝——這就是在呼吸那遠山、那樹枝的『靈光』」,[1]許旆誠的畫作一方面近似其中「遙遠之物的獨一顯現」,然而,在「拉近」景色以試圖呼吸它們的這點上,也就是說,在靈光仍意味著人與物之間協調一致的感性連帶上,「他方的肖像」卻為觀者帶來了某種剩餘感,我們不由得感覺到,我們不該過度「介入」這些景色,它們已經十分完整。

許旆誠,《他方的他方》四,壓克力顏料、油畫,2014(許旆誠提供)

許旆誠,《他方的他方》四,壓克力顏料、油畫,2014(許旆誠提供)

也許就如同班雅明在上述引文後續段落所提到的,機械複製年代的「拉近」早已變質——現代生活將物大幅度地轉換為可複製的商品,感性的拉近便會質變為佔有,而作為物的商品同時也意味著獨一性的失去,然而,在「他方的肖像」中,靈光的獨一性卻仍維持著某種不可交換的質地,例如在三連作《我以為自己到了很遠的地方》中,橫亙在三幅畫作中共同的地平線固然替換了在有著橢圓形輪廓的「他方的他方」系列中的橋樑,中間畫作的山景甚至出現鏡頭因逆光拍攝致使的光斑,但造型元素的可替換性或影像機具的效果擬仿卻無礙距離感——或者說,靈光——的生成,這是一些我們只能深情凝視又無能為力的美麗風景。

當然,藝術家仍為我們保留了窺知這些景色的線索。首先,孤立在連綿無盡海洋中的一座島嶼無疑暗示了某種抒情主體的存在狀態,在「他方的肖像」個展提供的同名冊頁中,許旆誠在第一頁的正中心便預留了一個橢圓畫框,框裡面是一張名為牛牛的狗在荒野望向前方的照片,藝術家並在書頁上題字:「獻給,在他方的牛牛」,「牛牛」原是許旆誠前一陣子失去的愛犬,在這系列畫作中的橢圓框架因為具有個人式的紀念意涵,畫中的時間也是紀念性的,這種紀念性—時間畢竟不同於早已失去場所的現代式快照,如果說快照撞見的僅僅是連續性時間中的偶然斷片,紀念性時間卻意願將生命凝縮於一個或許終將消散的影像晶體中,「他方的肖像」是許旆誠的私人紀念碑,無疑承繼了抒情主體之於傷逝的感性傳統。

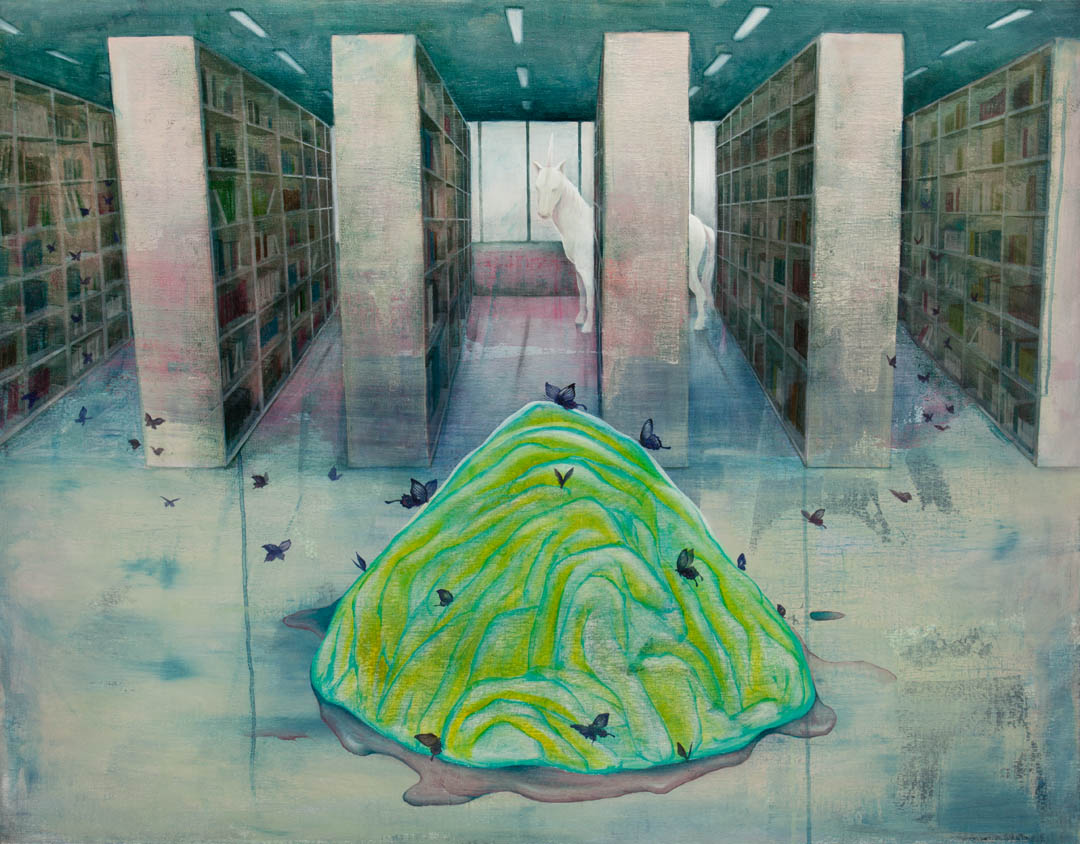

許旆誠,《光陰圖書室》,油彩、壓克力顏料,2012 (許旆誠提供)

許旆誠,《光陰圖書室》,油彩、壓克力顏料,2012 (許旆誠提供)

另一方面,如果我們往前回溯許旆誠的創作脈絡,早在2012年的「島嶼誌」系列——相較於「他方的肖像」傾向以自然地景作為背景——作為畫面主體的山或島往往被置放於某個諸如圖書館的人為空間中,人為空間的力便與自然的力形成了某種對峙,在近期其他相關系列中,我們也能發現,包圍著畫面主體的山或島的框架往往暗示著某種標本化姿態,就好像這些山或島在框架的庇護下或許將被永久保存,卻也無路可走——在這個意義下,「島嶼誌」中的「島」似乎也可以看做某種攸關島國命運的政治寓言,[2]然而,雖然在「他方的肖像」中與背景間的對峙感有所削弱,但我以為,如果我們將如此對峙經常導致的自我賤斥感也納入考慮,[3]那麼,與其將許旆誠新系列的畫作視為從先前偏向政治寓言的創作意圖退卻下來,不如將之視為對某種得以與其共處的感性模態的轉向。

這種感性模態,或許看似耽美而自溺,卻允許我們在遙遠的他方對島灌注一切的情感,只為了深情地眺望島本身。我不禁想起舞鶴在《餘生》中一段看似自剖卻也不無自嘲意味的話:「我願望我散步島國只深深的凝視而不作任何的紀錄、批判和結論」,[4]雖然下一句作家馬上唱衰只是凝視的可能性,但倘若我們失去了連結至島的感性撫觸,徒留他方的情感又將能佔據怎樣乾枯的能指,又如何能夠深情的凝視。