顯暗,《借光》(上),陳傳興個人精神史第一部

高俊宏 | 發表時間:2020/03/01 09:20 | 最後修訂時間:2020/04/06 18:07

評論的展演: 借光:陳傳興攝影展—個人精神史第一部

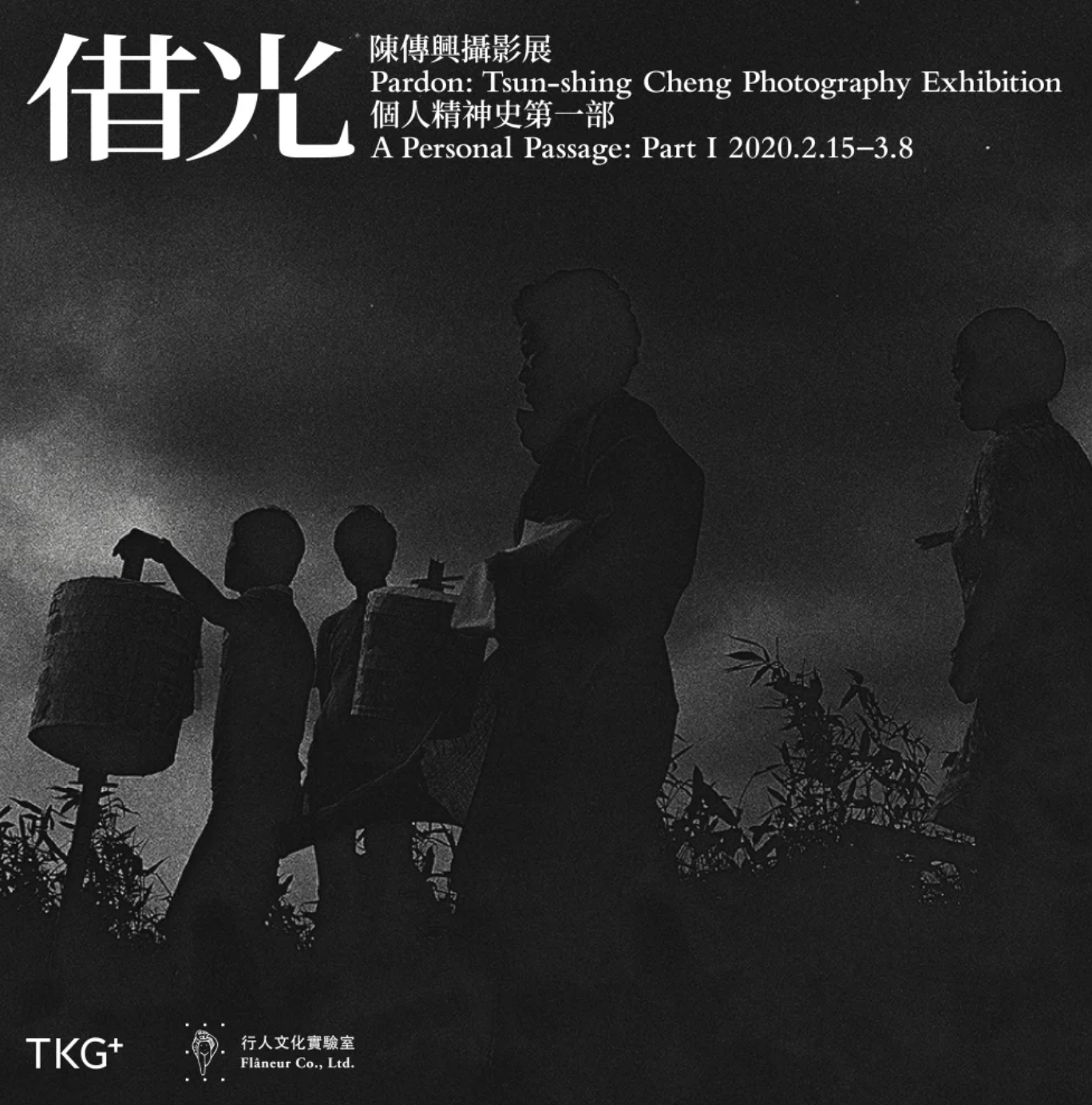

圖片來源:TKG+耿畫廊網頁

為何是借光,而不是借影?還是目的性更明確,比如說借火等等,請求事物性質援助,彌補陳述者自己的欠缺,因而產生某種借貸、贈與這些倫理關係?借光的光,令人困惑猶疑,它何時進入日常用語,逐漸成為象徵,隱喻卻不具意義的抽象符號,那漫長不可知的延時質變過程永遠失落。 —陳傳興

陳傳興是難題的提問者,而他所提出的問句看似複雜艱拗,卻又一以貫之地直接、明朗而直探根本。總是像解剖刀一般,在情感過度爛漫的社會激情上直接開腸剖肚,例如《道德不能罷免》。但是反過來,又在機制、機器的冰冷問題領域上,投注了大量的,乃至於令人幾乎沒有辦法凝視的炙熱情感於其中。「攝影」便是一例。

死亡即行動者

在TKG+耿畫廊地下室的《借光》(陳傳興攝影展,個人精神史第一部)一展,大體上是以過去在上海展出過的第一部《未有燭而後至》為主體,展示了陳傳興在大學時代,背著一台Nikon相機「台灣各地流竄」時期的攝影作品。單單如此,就已經組成了足夠複雜卻環環相扣的難題。首先是「光」,他說「借光而非借影」,其根本的用意在於敲擊構築起攝影本體論最危險的,但恐怕也最有力地支撐起攝影這座金碧輝煌般宮殿的那根支柱,所謂的「攝影即藝術」。扳倒無限演化的藝術,抵達根本的荒蕪境地,轉瞬間,「我們的」那部攝影史居然成為土崩魚爛的一片廢墟。

光比起影,更直接地剝奪掉作者對於影像自以為的操控(俗稱的作者論),那些被命名為作品、系列、時代等美學的修辭,如果沒有更前沿的探究手持照相機的人與光之間的關係,那麼攝影終究是無限的「自我簽名」罷了。

我對陳傳興《借光》一展的創作看法,其實並沒有辦法僅只停留在這次的展出而已,我好像被一種力量所強迫,不由自主地回想近二十多年來所累積的,對於他所曾經提過的諸多攝影問題的反思。特別是從1987年《攝影美學七問》書中的第三問,關於「攝影與倫理」的探問,在那個「後現代」蔚為知識份子所風靡的時期,陳光興寫《內爆麥當勞》,前衛與解構理論流竄在島嶼各地的那個時代,相對起來,提出「倫理」這兩個字,是多麼迂腐且古板的?可是三十多年後,再次驗證了一個顛撲不破的真理,那就是「知識」必須回到當下的現實來驗證,而剛剛好我們的當下往往是無法被外來知識所充分驗證的,所以我們重新談「倫理」,為的是謙卑地探究現實與我們的關係。而陳傳興的「倫理」問題遠遠不是那種僵化的儒家位階思想,而毋寧說是有機的、情境主義式的倫理性。從這裡,推衍出被整個西方所包籠的美學體系化約下,我們當下的美學「知識」起點在哪裡?

在《攝影美學七問》裡,作者提到:相機是「發明」的工具,不是「生產」的裝備,攝影家是在物件上發現使自己信服的真理,並不是利用物件去捏造一則謊言。「信服」意味著宗教的意義,在1980年代的陳傳興那裡,相機如同神殿中的器具。

貫穿三十多年以後,從「發明真理」到《未有燭而後至》所提出的「他只是延遲的倫理關係的見證者」,然後再到「借光」。陳傳興那些1973年到1978年之間的「流竄」,作為一個靜默的旁觀者(spectator)而更勝於觀察者(Observer)的目光,所看到的台北火車站,跨越月台的樓梯下來了各式各樣的人們、羅東的戲台、花蓮輪與蘭嶼。中途曝光技術下所顯現的招魂場景,觀音山墳場與蘆洲的廢墟,哀悼歲月如斯,逝者以往。然而我們在這裡看到的不僅僅是一幅幅的「老照片」而已,而毋寧說是一種創作與光之間的根本關係,或者說是主體與解體之間的關係,在這個「發明真理」的過程裡,攝影首先壓回到了亞里斯多德的美學二元的辯證論:發現或創作,陳傳興很顯然地站在攝影是「發現」的立場,不僅如此,他也主張,如果沒有光,這一切所謂的發現都不可能。

〈招魂四聯作〉,圖片來源:TKG+耿畫廊網頁

換句話說,如果說相機可以「發明真理」,那麼什麼是真理?我們在陳傳興的說帖裡,首先得到的解答是「光」。對於所謂的當代創作而言,我們會覺得光之說是一種古典的說法,甚至如果有人要構陷,會說這是一種西方啟蒙論的贗品。可是我想這是極大的誤解,陳傳興或許並不是意味著「光啟」,那種將外光導引至所謂的人的主體感知的「去神化」,也就是說藉由科學的曙光來比擬出人超越基督宗教控制的感知。光在這裡,反而是一種對所謂的當代思想的「重返質疑」。換句話說,是對以所謂的「後學」為主導的當前弔詭的文化理論場景,一刀割破。除此之外,他藉由光,所要勾勒出的信仰與真理,恐怕與死亡有關:

攝影先天地追隨光的途徑前進,不論是哪一種形式,肯定或否定,攝影存在於借光的欠缺狀態。 —陳傳興

光的借貸、借光的欠缺狀態下,使得陳傳興的攝影論有著相當濃厚的存在主義面貌。對光的欠缺的思考,另外一方面來說,難道不是一體兩面地面對著「死亡」?1975年的〈招魂者四聯作〉所面對的除了是招魂的現場之外,還有那不可能臨場到來的死亡,竟以疊合了光的方式重新復活。也就是說,恰恰正因為死者不可能被招魂而復活,使得活人辯證性地獲取到了一個真正的「存有」之光。這不禁令人聯想到海德格關於「此在」(Dasein)的去蔽,如果不是奠基在對於死亡的投入,便不太可能。他認為,「死亡就是存有『開顯』的神龕」,死亡是無、散盡與消亡,而「無中持續的存有」(die Unheimlichkeit;homelessness)是我們轉移現實不安(die Angst)的途徑。

對於終有一死的人而言,死亡在遠方而永遠不可能「被活人經驗」。因此,需要透過各式各樣的藝術文類(文學、藝術、電影)來借助擬想。我以為,陳傳興最深邃的倫理關係可以從活人對於死亡的「懸欠」而展開。如果沒有面向死亡,生命就像沒有了光一樣,就無法洞見生命根本的Unheimlichkeit;homelessness。生命是向死亡借來的,如同影像是向光借來的一般,裡面有著反覆而纏繞不止的關係,或許正是因為人類與死亡的永恆關係,攝影的活動便不會停止。死亡在攝影裡面的角色,不再是詩情畫意的象徵,也不是所謂的中介,而是促成一切的行動者。

顯暗

「執燭不讓,不辭,不歌。」 —禮記 少儀

他尚未是迎賓納客的主人,他只是延遲的倫理關係見證者。 —陳傳興

陳傳興的個人精神史第一部雖然完成於大學時期,但是一點也不顯生澀,甚至他拍攝台灣地景與一般人物的視角,可以說已經早慧地顯示了一種特殊的內觀。在《未有燭而後至》的攝影書裡面,他引述了《禮記 少儀》裡面,那位佇立在黑暗中,為遲來的賓客引路的少年:「其未有燭而有後至者,則以在者告。道瞽亦然。凡飲酒為獻主者,執燭抱燋,客作而辭,然後以授人。執燭不讓,不辭,不歌。」

究竟,執燭的他從蘆洲的街道、廢墟、歌仔戲野台,一路到綠島受刑人的臉龐,所持的是什麼樣的「燭」?什麼是「延遲的倫理關係的見證者」?這兩個子題似乎必須交錯來思考,或許才能一探陳傳興初步的精神史。一般我們會以為所謂的「燭」是相機,而說他透過相機如同透過燭光,照亮了一些世間事物。可是,「燭」當然是相機,但也不僅如此,而是「視覺的現代性」的諸多問題的總和,是一個議題的「隘口」,強納森.柯拉瑞式(Johnathan Crary)的視覺考古提問。在柯拉瑞在《觀察者的技術:論十九世紀的視覺與現代性》裡,特別注重於1840年代人類的視覺怎麼樣從暗箱,從逃避與太陽面對面的空間裡,轉移到「直接面對太陽」,他特別舉透納(William Turner)繪畫中直接描繪太陽的光暈,說明了「目視」(visionary)的主體化過程。柯拉瑞認為,1840年代的視覺重組,導致了今日視覺的抽象化以及在視覺化為政治權力基礎的形成,攝影當然是視覺政治最劇烈角力場。

我以為陳傳興的燭,所觸及的是這些問題,就像克里斯多分.平尼(Christopher Pinney)談《印度照相機》一樣,存在著一種攝影的後殖民辯證立場。然而,如果要以理論闡釋的方式來處理視覺現代性,那麼恐怕台灣能出陳傳興的人不出一二,可是他並沒有想要調動理論來處理這個問題,他處理「燭」,處理屬於他的「視覺現代性」,竟然是用四十年的黑暗。

四十年後,透過銀鹽相紙將那些他早已經用藥水洗好的底片放大出來,讓我們看到的不是,或者不僅僅是所謂的「老照片」,而是四十年的黑暗與倫理。從這裡我們得出了一個非常不同於西方的攝影生產的曝光邏輯:「顯暗」(相對於「顯影」)。簡單地說,陳傳興所曝光的是一種「不為」的行動,構成黑暗的內容是長時間的等待與延遲,這是多麼令人震驚之處!

我好奇他將底片拿到暗房放大機的夾框下,這麼簡單的動作為何歷時如此漫長?但是我也猜想,如果沒有經歷如此漫長的擺置,乃至於遺忘,那麼就匆匆放出來的影像,與當代快速生產邏輯下的各種snap shot又有什麼不一樣?換句話說,那位似乎隱喻著大學時期陳傳興的持燭者,一位旁觀者,學習著成為未來主人的技藝的少年,他所要告訴我們的並不是一般的,關於攝者與被攝者之間的攝影倫理,而是在我看來更為基進的顯影與不顯影的問題。他的等待、延遲與遺置,貼合了台灣在世界影像生產歷史上的幼年地位,卻也因為遺置、延遲與等待,我們有了全然不同的影像倫理關係,那是對無為之為的肯認,以及對今日大量影像生產所生成的技術論的批判:

沒有人會問光在哪裡的問題,借光的債務被漠視,忽略成某種默許的先天贈與關係,光在攝影者的手裡,眼中成為他自許佔有的自然贈禮,誰給予,來自何處,何種禮物都不需質問,不再是問題,攝影與光的問題淪為次要又次要的技術操作,實踐與學習。—陳傳興

我行其野,言采其蓫,被遺棄的人行走在曠野,朝拜死亡。陳傳興的攝影路是一條通往墳場的路,在《未有燭而後至》的第三與第四張〈上墳人,觀音山〉(1973年~74年),很清楚地開宗明義地暗示了他的想法。而在將近四十年多後在TKG+的展場裡,依然是一條通往墳場的路。(待續)

由左至右〈小孩與殘影,觀音山〉、〈上墳人,觀音山〉、〈上墳人,觀音山〉,圖片來源:TKG+耿畫廊網頁