給生命磨難一個形貌:「呼吸鞦韆」-蔡海如、劉霞聯展

吳介祥 | 發表時間:2019/05/13 00:16 | 最後修訂時間:2019/05/17 13:51

評論的展演: 呼吸鞦韆—劉霞、蔡海如聯展

「呼吸鞦韆」是劉霞的攝影作品《醜娃》系列和蔡海如的以黃金葛為主的裝置作品《生命之花》的聯展,劉霞的攝影作品早就成形(1996-1999),也在國外展過多次,是劉霞的先生劉曉波判刑之後、她被軟禁之前,由法國策展人Guy Sorman分別委託許多朋友把這批三十張黑白攝影偷渡得以離開中國。而隨著劉曉波獲得諾貝爾獎(2010),官方為了壓抑關注力,劉霞也失去了自由。這些攝影展出多次,在台灣二二八紀念館也展過一部分。隨著世界對劉曉波和劉霞的關心,劉霞極少的攝影作品,卻常常在各地展示,因為這已不只是純然的攝影藝術展,它們的策展總會有向自由世界邀集注意力、搖撼冷漠的作用。而劉霞也不會只是攝影藝術家或詩人,她在世界舞台的位置總還是中國人權烈士的妻子,他們的傷痛綁得太緊太深,人們仍想在劉霞的身上找到爭取人權和自由還可以努力的點,想看到她從創作中重生,或想從她身上看到劉曉波的生命復原…然而她現在能提供給世界的,還是數年前偷渡出國的攝影作品,還是她的「不在場」,和她的不在場所影射的劉曉波的永遠不在場。

醜娃娃平常應該都是放在他們的書櫃上,策展人Sorman認為被捆綁在一本巨書前的醜娃,應該就是劉曉波的指涉。這些巨大書目,如海德格、海明威、猶太宗教運動、美國官僚政治…突顯的是歷代中國知識分子的的自我期許和沉重命運。劉霞藉由醜娃娃的擺置和加工而釋放出的暗黑和怨氣,也讓觀眾感覺在表達自由極度受限的狀態下,連呼吸都是陰鬱的吐納。

「呼吸鞦韆」(Atemschaukel)是策展人潘小雪館長的展覽命名,借自赫塔‧慕勒(Herta Müller)的小說名,故事是關於一位羅馬尼亞德國裔族群在二戰成為蘇俄俘虜營的記憶(主要由作者對詩人Oskar Pastior的採訪獲得的素材)。赫塔‧慕勒身處於言論思想極度箝制的羅馬尼亞共產時期,創作、虛構和對文字的寄託,對語句的切割和錯置、對敘事認知的阻撓和跳脫,成為赫塔‧慕勒唯一的精神支持,而「呼吸鞦韆」描述的極端精神和身體狀態,也重度依賴作者發明出來顛倒、重組的文字,傳達被吞噬的意志和永久處於極度飢餓的肉身磨難。劉霞和她因為處境的共同經驗而彼此通信,赫塔‧慕勒也曾批判諾貝爾頒獎給中國異議份子造成災禍,隨後卻再頒獎給認同言論審查的莫言(但諾貝爾獎是不是肯定莫言是一齣持久的反串戲呢?)。赫塔‧慕勒持續聲援劉曉波和劉霞,當劉霞抵達柏林時,赫塔‧慕勒也在場。

《醜娃》的展出,不再能用為藝術而藝術(l'art pour l'art)來論,它們的每次展覽都是中國境外對她的聲援,也同時是她的不在場証明,除了是藝術展的缺憾,更是人道傷痕的揭露。劉曉波究竟沒有獲得中共的寬鬆對待,自由世界的精神支持和醫療救援都無法觸及,劉霞抵達了自由世界卻可能需要相當長的療癒時間,鮮少有公開行程,更別說接受台灣的展覽邀請而出席。在這樣的展出脈絡下,《醜娃》做為目前劉霞的唯一完整作品系列,一展再展,也同時具有另類的文獻和證據的本質,它們不只存在於攝影的視覺意義。當然,台北當代館做為與虎為鄰的表達自由區域,策劃這樣的展覽,也突顯出藝術展也可以是一種展示政治的操盤。

潘小雪策劃了蔡海如的進場,可以說是神來一筆。在策劃「喬‧伊拉克西的鏡花園」(2014)時,蔡海如說服幾位白色恐怖二代女的創作者,以不同表達形式呈現她們的記憶和感受,包括恐懼別人的疏離、恐懼未知和可能的羞辱,甚至對生命謊言的不耐等。蔡海如的裝置藝術善於設計出他人的言說空間,成為她的藝術的一個重要特質。不是為了紀念、不是官方的轉型正義計畫,也不是像二二八紀念美展,靠著藝術家去追溯一段噤聲藏身的大敘事歷史,「喬‧伊拉克西的鏡花園」標誌了台灣藝術史一場重要的展覽。在「呼吸鞦韆」中,《生命之花》是數十盆黃金葛的組合,而因為「能過濾空氣,本身卻內含毒性的黃金葛,跳脫辦公室居家植栽,進而充當起一次與白色恐怖『獄外之囚』歷史人生故事的視覺藝術轉換媒介」。這些植物快速的新陳代謝和無序蔓延的藤葛,有時延展地很單薄,有時卻爬得很遠了還抽出新葉,藝術家培養這幾十盆平凡無奇的室內盆栽好一段時間,才放到展場成為裝置藝術品,它們成為藝術品,卻也有守護劉霞作品的意味。蔡海如從《獄外之囚:白色恐怖受難者女性家屬訪問紀錄》(許雪姬,2015)節選好幾份訪問紀錄,分別放在玻璃瓶中,分散在展場的塑膠矮凳提供觀眾坐下來閱讀內文。

藝術家再度把空間留給他人,不但黃金葛沿地蔓伸,連觀眾都因坐下來閱讀而不會干擾到攝影作品。基於自己做為白色恐怖政治受難者二代女的掙扎歷程,蔡海如也想知道別人家的妻女們又各自有過甚麼樣的處境,用場地布置的方式邀請他人抽出的瓶中信,僅用一頁紙來理解埋藏在這麼多家庭中不輕易道出的酸苦糾纏。展場中間的一張藤椅,很直接讓人聯想劉曉波不能離開中國,在諾貝爾頒獎典禮上,主辦單位為他空出的那張椅子。兩個展間中的一個出口放滿黃金葛,被阻擋了路徑卻能看見出口之外的窗戶和半透光的「獄外之囚」幾個字,從場內遙對著窗外的綠意,一瞬見我們的身體懂了一點點囚禁者對於自由移動的渴望。

開幕演出|梅心怡 圖版提供|蔡海如

開幕演出|梅心怡 圖版提供|蔡海如

在蔡海如的力促下,當代館舉辦了兩場座談,因為觸及人道傷痕的展覽不能只是藝術展品的呈現,也不必只停留在女性家屬的哀愁,議題也不該持續圍繞著懸而未決的轉型正義進度。兩場的座談中交流出的思維,更能擴充展覽之外的認知和行動力。座談中,陳泰松提到法律和藝術如何形成關係,提到沒有正確或正當(legitimate)的影像這樣的命題,那麼藝術如何為正義發難?對於這個假設性的提問,人權博物館館長陳俊宏引用政治學家Judith Shklar的話,及是讓受害者的體驗、苦難被聽見和看見(Making the Invisible Visible),潘小雪則是以幾個過去綠島人權園區上的藝術策展的例子,以及幾首詩做為不義、創傷的可見性(visibility)例子。然而正義被叫喚時,總在不義已出現後,如何在補償的法律之前搶先發制正義?陳俊宏提出如果能照見結構性造成的不義,才有可能跳脫不義的重覆和循環,也才能將責任集體化,而非歷史議題的「他者化」,也避免如蘇珊‧宋妲(Susan Sontag)所言,對於他人的痛苦只能以旁觀者的清白投以憐憫。因此藝術扮演了給予受難者聲音、形象、敘事和想像的角色,而透過同理心(empathy)將結構性責任和自身做連結,並提供非直接見證者對於當事人經驗的感知溝渠。除此之外,陳俊宏也提到阿富汗和南非的參與式、和解式或療癒式的藝術行動(特別是參與式戲劇的方式participating theater),做為社會的修復和創傷彌平的過程。如果轉型正義是處理結構不正義(戒嚴體制)的問題,如陳俊宏所言,那麼陳泰松認為藝術是在尋求結構之外的途徑,因為「藝術是很知道羞恥的語言」,也才能跳脫不義結構的枝幹和律法架構出的牢籠。就此,黃建宏稱律法所撐起的正義必然也在排除他者、建構藩籬,而由於對正義的要求必然存在,黃建宏提出生態的概念,來論述如何以藝術建構連結律法的「感知生態學」,透過感受性辨識我們對於正義的要求是甚麼面貌。而這也與洪席耶(Jacques Rancière)的政治美學論述一致,即正義(或不義)如何被感受到的手段。黃建宏用「正義之味」來描述感受性的創作,應該是為了說明藝術並非因此是「為正義配圖」,藝術與議題之間應維持足以容納想像和詮釋的距離。而就「正義配圖」的概念,讓我想到十四世紀在義大利希恩那(Siena)的確有過「正義圖說」,那是Ambrogio Lorenzetti 的濕壁畫《好政府和壞政府》(Allegory of Good and Bad Government)(1338)。這和古代衙門「明鏡高懸」的匾額昭示有類似的意旨,也許人們自古以來對正義的要求,就是讓正邪的作為被看見、讓委屈和創傷被看見。

Allegory of Good Government, Ambrogio Lorenzetti, 1338

Allegory of Good Government, Ambrogio Lorenzetti, 1338

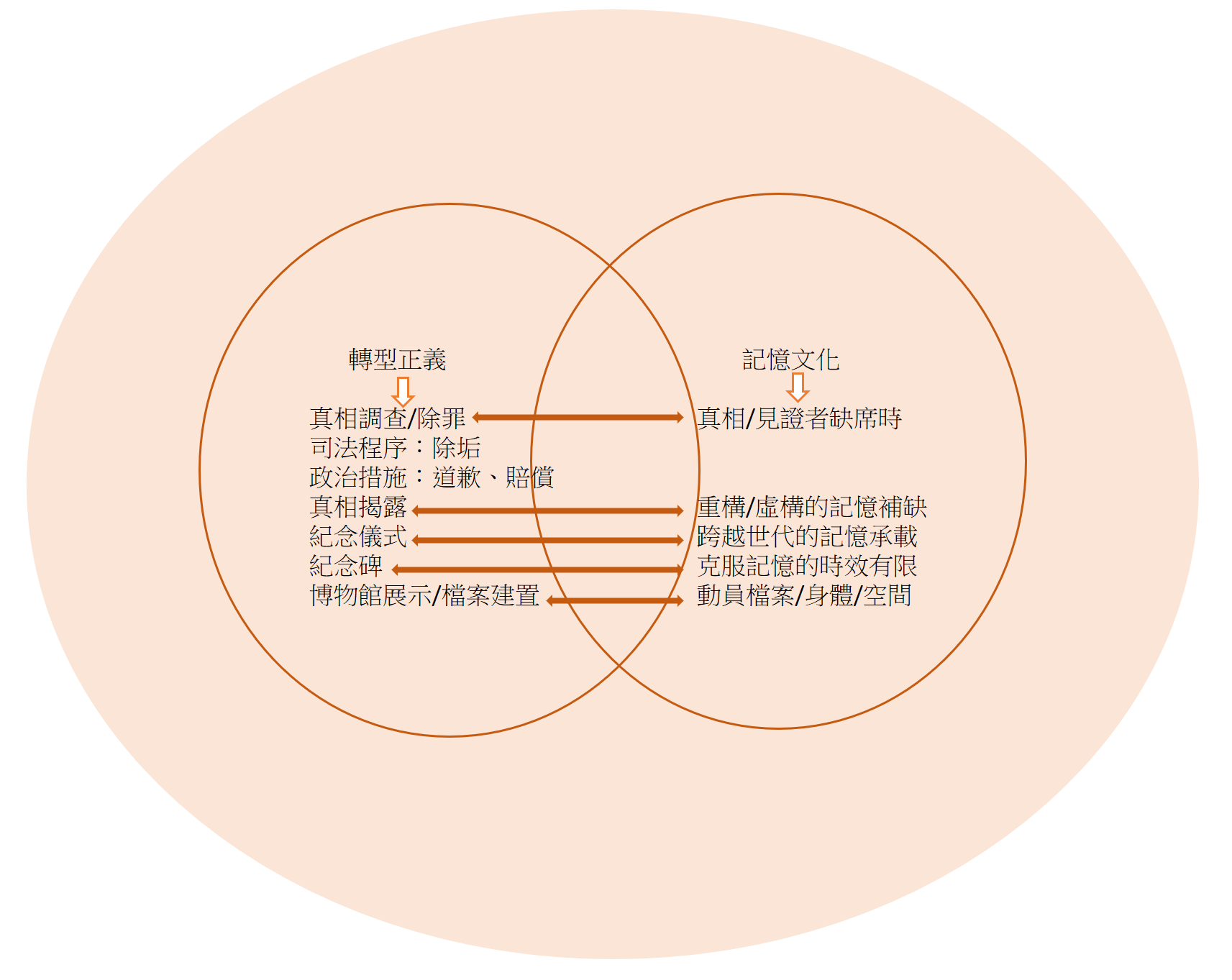

多次規劃人權紀念活動的曹欽榮從官方的機構性和博物館的角色任務出發,提醒了「真相」追索的責任。曹欽榮談到911事件後紀念區設計的案例,提醒紀念碑、紀念展或紀念儀式與藝術介入之間的競合,並以2009年景美人權園區開幕時的藝術設置,與人權人士和受難者觀感相違的例子,提醒我們紀念是基於歷史事實的作為,而藝術對於記憶的介入則是創造新的美學感受題材,兩者殊異而互相仰賴。在這個觀點上,我以圖示來想像「轉型正義」的法律目的和創作所交織出來的「記憶文化」-包含以虛構性的創作-的協作關係。兩者有不同的產出動機但互相牽動,也回應曹欽榮所提醒的「在台灣藝術創作和當代社會的正義課題衍生的現象,必須更普遍地被談論,減少政治場域不當轉用、反智現象」。而關於這個提醒,我在此補充,從2009年到現在,台灣藝術創作中出現以田調和檔案出發的轉向,許多藝術創作正在拚湊著這個世代對上一個時代所處環境的圖像,這些藝術家包括姚瑞中、高俊宏、饒加恩、陳擎耀、杜珮詩、許家維、蘇育賢等,和許多更年輕的藝術家世代。

製圖|吳介祥

從蔡海如帶著白色恐怖二代女「集體出櫃」表明身份的「喬‧伊拉克西的鏡花園」策展開始,我總記著她常說的「只能好好的活下去」,這句話在這次展覽中便體現在黃金葛這種易照顧的盆栽上。它們不嬌貴但也不會長出強悍枝幹,沒有籬笆攀爬時也能沿著地面擴充生長範圍。觸碰到白色恐怖議題時總帶著忐忑,但蔡海如一定要促成對話,而談到做為家屬、妻女縱使受盡折磨,也無法對受難者抱怨,因為抱怨就像「背叛」。這樣的心境也透露在劉霞的攝影作品和詩中,從堅韌轉為脆弱、泣訴或呼喊的歷程,蔡海如形容在這樣的處境下「大家都被輾碎」的裂解狀態。從事創傷研究的中研院副研究員彭仁郁提到從「呼吸鞦韆」可以感受到兩個作者(在創作時間)不同的創傷/復原階段,並提到傳遞到下一個世代「代間創傷」(intergenerational transmission of trauma)的療癒。深植在家族中的創傷療癒,過程是在從孤絕走向敞開、控訴轉向傾聽、拋擲轉向連結,這似乎就是蔡海如一片黃金葛的《生命之花》視覺化的歷程。蔡海如提到同時做為藝術家和受難者家屬,藝術讓他和劉霞得以翻轉被動的角色,改變自我陷溺、被哀傷吞噬的狀態,獲得前進的能動性。就在這場座談三天前,劉霞在德國法蘭克福的Peter West Gallery畫廊舉辦了她的攝影展,也是她八年以來的第一場公開活動,藝術標誌出她重新出發的生命。