「音樂與戲劇的拉扯」:關於《NSO實驗音場-指尖上的幻象》

陳惠湄 | 發表時間:2015/02/05 12:16 | 最後修訂時間:2015/03/08 14:36

評論的展演: NSO實驗音場-指尖上的幻象

展演時間:2015/01/09(五)19:30 臺北國家戲劇院實驗劇場

攝影:陳又維

圖版提供:陳建蓉

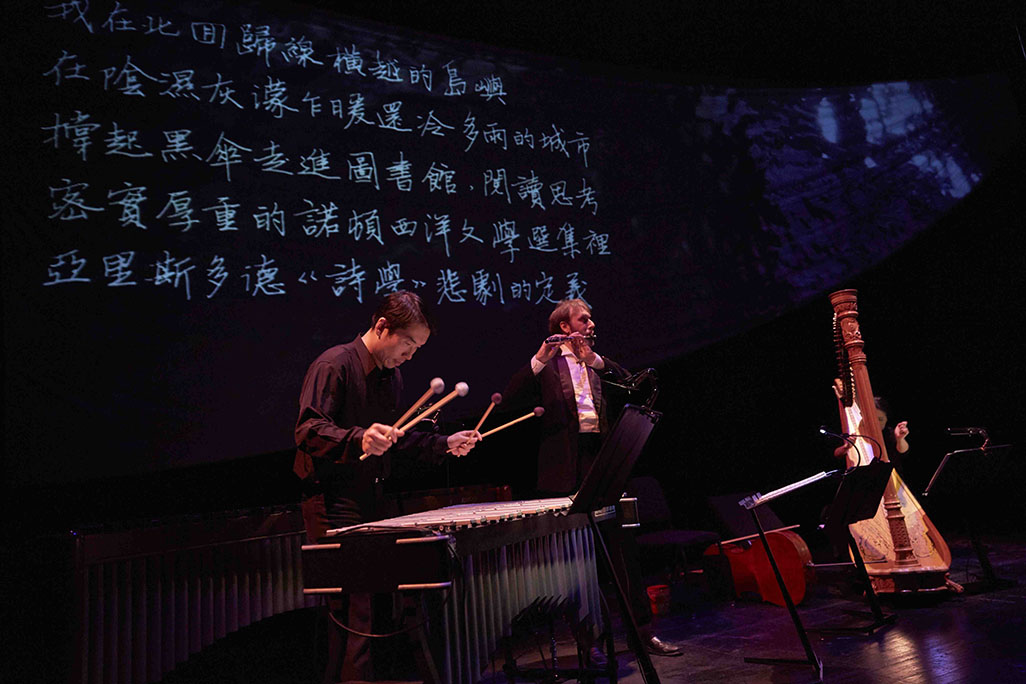

連續三場於座位數不多的實驗劇場演出的《NSO實驗音場-指尖上的幻象》,在平面以及網絡的管道都可看到宣傳,開演前幾天就已經一票難求;無論觀眾來源是樂迷還是劇場迷,顯示出前幾次的NSO實驗音場確實做出口碑,也讓人更加期待這次結合劇場演出的新製作。走進觀眾滿滿的實驗劇場,舞臺投影布幕上的詩句[1]已預告着這場展演的浪漫氛圍。開場時,在一分為二的舞臺上,溫暖的燈光照著右手邊簡單雅緻的書房佈景,而舞臺左側則是兩位打擊樂演奏家在神秘的氣氛中忙碌地揮舞鼓棒,在木琴鍵盤上敲出蕭邦(Frédéric Chopin, 1810-1849)著名的《幻想即興曲》(Fantasie-Impromptu, op. 66)。這首原為鋼琴獨奏而寫的名曲,這次改編給兩臺木琴演奏,樂器本身的木質音色與時間較長的餘響(Reverberation)特色,呈現出一種與鋼琴獨奏版本不同的、豐富又浪漫的音響效果,但困難度也相對提高許多,對演奏者來說是個挑戰。今晚好幾首樂曲都不是作曲家原來寫作的編制,而是配合今天的樂器組合(豎琴、長笛、大提琴、打擊樂器)特地改編的;整體來說,無論是改編的版本或是演奏者的技巧,今晚的音樂展演都有很好的效果。令人惋惜的是這場演出沒有NSO音樂會中通常必備的、包含詳盡樂曲解說的節目單,聽眾無法得知哪幾首樂曲是原來作曲家寫的編制,哪幾首又是特別為今晚的演出而改編的版本。觀眾拿到的節目單其實就是事前在前台以及售票點都可以取得的文宣,其中刊載的只有演出人員的簡歷,以及演出曲目的曲名。沒有節目單介紹演出曲目的樂曲編制、作曲家,這點相信對於部份愛樂聽眾來說是個缺憾,更何況其中有幾首是難得在臺灣演出的二十世紀作曲家的樂曲,例如著名的愛沙尼亞作曲家阿爾沃.帕爾特(Arvo Pärt,出生於1935年)的兩首樂曲,或者是現今在國際現代樂壇上佔有一席之地的芬蘭女作曲家薩麗亞荷(Kaija Saariaho,出生於1952年)寫作於2000年的樂曲(為長笛、豎琴、女高音的《艾莉兒的吶喊》(Airel’s hail)),這些相信都是臺灣的首演,值得大書特書,但是光靠演奏人員在演出前簡單幾句話帶過去,聽眾無法清楚接受訊息,實在頗為可惜。

在曲目安排方面,無疑地可看出樂曲性格的統一性,即使曲目從十九世紀浪漫中期的蕭邦跨越到現今仍活躍於樂壇的中生代作曲家(其實其中幾位作曲家也有其他風格比較前衛的音樂),但是導演所選擇的都是優美動聽又帶著抒情哀傷性格的樂曲,既配合劇場中思戀亡妻的作家心境,也呼應了投影布幕上不斷重覆出現的詩句氛圍,可說是音樂、戲劇和詩文都具有浪漫哀傷的一致性。不過,音樂家們在演奏中間穿插的一些談話橋段,這些「幽默」的對白設計,卻打斷了原本看似統一的情緒。大提琴家黃日昇樂器演奏技術高超,不用力搞笑也能充滿喜感,在國內樂器演奏家中算是少見,和竪琴家解瑄一唱一和,博得現場不少笑聲,確實令人印象深刻。不過,在這場演出中,日常搞笑的話語卻將情境從原本設定的浪漫場景拉回到現實中來,多少破壞了想像力的發揮。

作為觀眾,在這場演出中是頗為忙碌又迷惘的,不知道到底是要觀賞戲劇演出,還是專心聆聽音樂,又或者是要觀賞投影布幕的詩句和影像;音樂與戲劇似乎各說各話,互相拉扯。在整個展演中,除了一開場時劇場吸引了觀眾的注意力之外,之後欣賞的重心可以說是完全轉移到音樂上,劇場的表現力相對減弱許多。在文宣中強調的是「戲劇與光影、詩文、音樂的結合」,但是觀賞之後的心得是,這更像是一場音樂推廣的演出。導演可能為了配合以音樂為主的展演,在劇場的設計上儘量不搶音樂演奏的鋒頭,可說是用心良苦;但也因著這層顧慮,使得戲劇部份無法連串,讓導演、燈光、演員的實力無法得到充分的發揮。例如出場時因為過度思念而不斷在寫作時看見亡妻,因而無法再寫作任何新句子的作家,好似為了脫離困境而踏上冒險之旅,但是觀眾並不太能明白他到底經歷了什麼,讓他最後終於能夠再重新提筆寫作。劇情的部份可說過於謹慎,少了衝突,不見張力。中間一段長時間幾首樂曲接續演奏,即使演奏者出場時有些許服裝上的變化,或者拿著鮮花等道具企圖「演戲」,撇開演奏家僵硬的身體語言不談,這些橋段其實無法融入劇情。女高音似乎安排在和劇情有些關係的情境中出現,演唱了幾首動聽的樂曲,如法國作曲家拉威爾所作的、出自於《天方夜譚》(Schéhérazade)的歌曲〈迷醉的笛聲〉(La flûte enchantée)。音樂本身就非常淒美、感人肺腑,而且有很強的敘事性與象徵性,只是這樣的安排看不出和劇情的進行有什麼關聯。

音樂有自己的語言邏輯,也許和戲劇、詩文、語言的敘事性(Narrativity)有所不同,但就算是不具描述性的標題、沒有歌詞、不受音樂之外(extramusical)因素影響的絕對音樂[2]也有自己的敘事性,可能經由和聲上不同和弦、音程的轉換,或者節奏上緩急的改變,抑或是力度上輕重的交錯,以及旋律主題的運用安排,以及其他許多手法,來構成其敘事性。而標題與內容都具有激發想像力與描述功能的標題音樂(Program Music),其敘事性就更不在話下了。至於音樂與戲劇的結合,古今中外都已行之有年,形式與內容都非常多樣化,族繁不及備載。但是,此次很明顯地是以音樂作品為主體,在這樣的設定下,若硬要為音樂配上投影畫面或加上劇場表演,發展出另一條具體可見的故事線,但又時常為了音樂演奏中斷劇情鋪陳,不但造成舞臺上的混亂,讓音樂與戲劇互相拉扯,也限制住音樂原本可以給予的更多的想像空間。這不禁令筆者回想起多年前在巴黎音樂城(Cité de la Musique)的一次聆賞經驗。當晚演出法國作曲家瓦雷茲(Edgard Varèse, 1883-1965)作於1954年,為樂團以及磁帶(electronic tape)的作品Déserts,演奏時同時在舞臺上的投影螢幕播放一些諸如火焰等的錄像畫面。瓦雷茲這首作品即使在今日,對於習慣聽傳統和聲與旋律的古典音樂聽眾來說,音樂本身就是難以接受的;這樣的音樂配上看起來沒有關聯性的畫面,由於兩者皆不具傳統的敘事性,乍看之下也許不以為過,但是聽眾的目光無法避開矗立於演奏者後面的巨大螢幕,以至於聆賞音樂的過程無法不受到干擾;螢幕上的畫面自然剝奪了音樂提供的自由畫面想像,即使這音樂並非「悅耳」的古典音樂。而這場《指尖上的幻象》,選取的樂曲,就內容和長度來說,都已足以撐起一整場音樂會,更何況音樂本身都具有強烈描述性與敘事性,在這樣的情況下,劇場要如何能夠和音樂不互相拉扯又能有加分效果?個人認為實在非常困難,這對劇團來說是個從起跑點就不公平的競爭。

這次結合音樂與劇場的嘗試對音樂家和劇團來說都是個實驗,也是挑戰,這樣的勇氣和精神是值得肯定與喝采的。兩方在自己的專業表演方面並無太多可議之處,只是,期待今後在策劃時,應該把兩種不同形式的表演本質列入考量。現在流行標榜「跨界」,但是真正的跨界其實是非常不容易的。如何能夠讓不同領域的展演表現有加乘效果,而不是互相拉扯,這是必須好好思索的。NSO近年來勇於嘗試挑戰,求新求變,推出各種不同的策劃,試圖讓古典音樂更具親和力,吸引更多聽眾進音樂廳欣賞,這樣的努力著實令人讚賞,也看得到一定的成果。團員們策劃並參與演出的《NSO實驗音場》,至今做了幾場,無疑地已經培養出一些固定的粉絲,今後粉絲們應該也會持續支持。期待《NSO實驗音場》能夠繼續推出更精彩的製作。