來到一個期望更清晰地看見人的邊緣──柳春春劇社《美麗 2013》

Author: [2013 特約評論人] 薄光, 2013年10月19日 02時37分

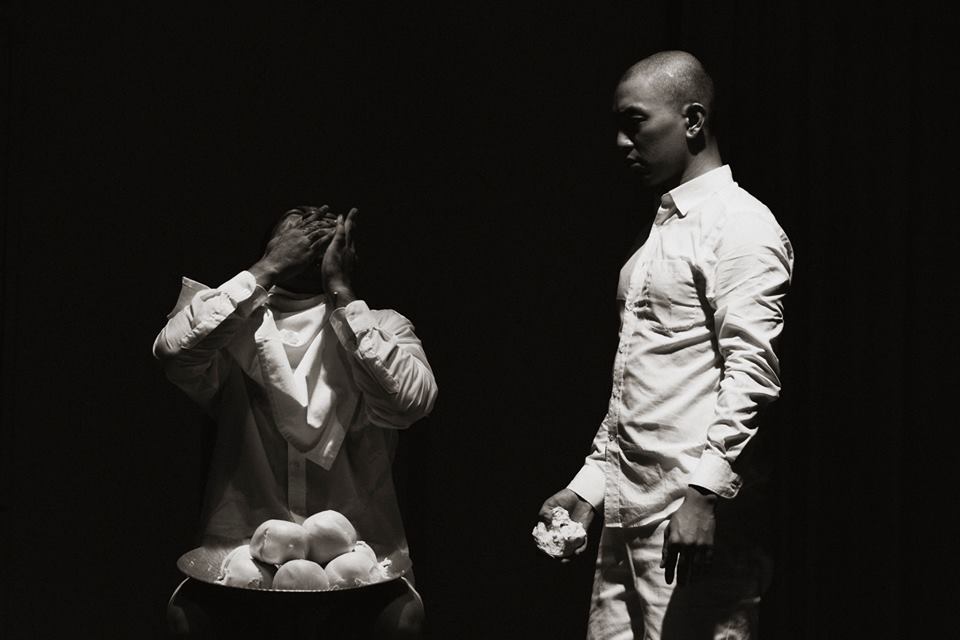

柳春春劇社提供 攝影 / 陳藝堂

場次:2013年10月13日 15:00

地點:台北市牯嶺街小劇場二樓藝文空間

編導:鄭志忠;演出:潘承佑、胡堂智

開演前,觀眾可以看見一個剃三分頭的男人(潘承佑)穿著白襯衫和白短褲僵立在演出空間的入口旁、觀眾席左側由玻璃門擋起來的密閉空間裏面。在白牆圍繞下,表演區前緣左側牆邊燈光下擺了一盤像貢品一樣疊起的饅頭。舞台中央擺了一張紅色木椅;紅色地毯橫過表演區前緣,紅毯中央放了一個盛水的不鏽鋼水盆。我開始好奇,在這樣一個平衡、安靜的空間當中,潛伏 / 禁錮在空間左側的身體和明顯地暗示著糧食、禮物或奉獻的饅頭將會如何演繹這場關於「美麗」、關於人之相遇的故事。

觀眾看見的「美麗」不只是劇場工作者在他者注視當中尋找的象徵價值;兩位表演者(胡堂智和潘承佑)細膩的身體行動帶著我們來到這個解析「美麗」的寓言, 讓我們像是寓言當中的旅者,來到「自我對峙」的邊緣。

一個發自極端卻縝密的誠摯和真實性的行動

回顧鄭志忠和柳春春劇社的實踐歷程,各種質疑社會—劇場常規的實踐構成了表演 / 作品當中的問題場域。而在這樣的問題場域當中,表演者乃是沿著內省的向度,行動並且提問,甚至潛沉,實踐對社會—文化、甚至對自己的對峙。而這一系列不為他者注視的行動也讓我想起葛羅托斯基(Jerzy Grotowski)在他的劇場時期給表演者的提示:「他必須代替觀者完成一個真正的行動──一個發自極端卻縝密的誠摯和真實性的行動(an act of extreme yet disciplined sincerity and authenticity)」[1]。

試著就編導鄭志忠發展動作序列(movement sequences)的策略來檢證,剝除話語所可能承載的想像,我觀察到,兩位表演者採取啞劇(miming)的技巧,模仿關於人—我關係的故事。他們使用手勢、臉部表情、動作、身體姿態構成符號,然後配合音樂,通過縝密的身體演繹經營動力與節奏,組構(compose)整場戲的每個段落,繼而發展成為具有說服力的表演文本,有效牽動觀眾的身體同感。除了偶爾出現太想把故事說清楚而顯得「扮演」的表情之外,兩位表演者的身體行動堪稱清晰而縝密,屢屢向我們顯現經歷訓練而得的誠摯與真實。

另方面,縝密的演繹過程另一面即是鄭志忠極端、具有顛覆性的身體意識。他演繹動作的過程激起疏異的觀看意識,並且在刻意延宕的時間當中探詢「表現」的內涵。而這樣的探詢總是讓「表現」脫離膚淺的象徵意義,直探隱藏其中的權力關係。

疏異的觀看意識和探詢表現內涵的過程

戲一開始,另一個剃了三分頭的男人(胡堂智)穿著一樣的白襯衫和白短褲,從舞台深處開門走進表演空間。他嘴裡咬著一顆饅頭,使得「表現」這件事被懸擱起來,成為等待探索的任務。他對觀眾投射攙雜著歡愉、戲謔、挑釁的目光,逐漸把觀眾推到對峙的位置上。接著,他從嘴裏吐出饅頭,放在手上,然後一片一片地剝下饅頭,放進嘴裏。他看著觀眾,開始在延宕的時間當中演繹「吃」這個動作。他先是以舞蹈動作般流動的手臂動作繞過頭頂剝下饅頭放進嘴裏,然後從充滿象徵 / 美學質地的動作回到填滿口腹之欲的日常動作;接著,他像是可以藉由進食與咀嚼找到純粹歡愉的孩子一樣,發出嗤嗤笑聲,直到嘴裏塞進整顆饅頭。我們看到表演者使用動作質地、眼神、臉部表情不斷挖掘「表現」的內涵,並且縝密地演繹出一個清晰的行動線,最終讓「吃」成為一種難以憑藉生理需求、象徵價值定義的溢出(excess)。當他嘴裏塞進整饅頭,站定,望向觀眾,微笑的嘴裏露出白色的饅頭,我們被拋到對峙的位置上,跟著他的持續流變的眼神,不安地尋找可行的相互關係。

潘承佑離開觀眾席左側的玻璃空間,走向站在演出空間深處嘴裏塞著饅頭的胡堂智。在潘承佑突然望向身邊掛在牆上破碎的鏡子之後,「觀看」隨即往復在兩人之間、往復在表演者—觀眾之間:他們圍著水盆,尋找彼此的水中鏡映,然後他們轉過頭,在舞台前緣燈光照耀下,望向觀眾,燈暗,結束第一個段落。在這樣不斷被突顯卻不安定的觀看之下,第二個段落開始,兩位表演者從舞台深處高舉雙手,挺直上半身,不帶表情,襯著儀式風格的音樂,以同步的節奏,抬高雙腿,緩緩踏步前進。然而,一致的身姿卻是發問的起點。兩人抵達表演區前緣,仍然維持高舉雙手、挺直上半身、雙腿微屈的身姿。潘承佑的腿開始發抖,面露吃力的表情;胡堂智卻開始咀嚼嘴裏的饅頭,四處張望,並且伸展肢體,然後狠狠望向疲憊的潘承佑。在刻意延遲的時間當中,身體的生理差異和行動自由的差異逐漸顯現出隱藏在「一致的表現」內部的權力關係和對於身體的規訓。在我們試著探究動作語彙和其中的文化修辭之前,鄭志忠早已在兩人傾斜的相互關係中,細緻地演繹了暗藏其中的身體政治。

表演與認同的內省

《美麗 2013》繼續沿著內省的向度,解析人如何在「表演」這個由觀看—模仿—行動構成的社會場域當中交換 / 生產象徵價值,藉以尋求自我認同(identification)。我們也看見差異結構(differentiation)是如何深刻地內化在人們對彼此的凝視當中,驅動人們去模仿,繼而拆解自我認同的幻影。

潘承佑走在紅毯上,踏過水盆,走到表演區右側,拿起淺橘紅色的「冠」,戴到頭上,以啞劇的動作穿上新衣。然而,另一人的注視和啞劇卻讓「模仿」成為質問的焦點。胡堂智隨後走到潘承佑面前,模仿他戴冠穿衣的樣子。兩人相望,在彼此的目光當中確定自己的樣子。他們蹲在水盆邊,用手指點弄彼此的鏡映,直到胡堂智在失控的遊戲當中發覺鏡映當中自我與他者之間的差異,觸發了自我內在的不安。他不斷藉由模仿另一人在鏡子前舞動的樣子,甚至競逐、竊取那頂冠,確認自我的存在。而自我內在的不安終於驅動隱藏在人—我關係深處的行動:報復。

禮物:純粹給予的驅力

在帽子被偷走後,潘承佑掐住胡堂智的脖子,戲也來到最極端的時刻。然而,表演者的行動並不是「演」報復與殺戮,而是接續人—我關係最極端的時刻,探詢可行的行動。胡堂智從左側牆面捧回疊在盤子上的饅頭,潘承佑在水盆中洗手、洗臉。這些表徵淨滌與和解的動作,疊影著先前的報復、痛楚,顯現了由極端、危險與愛構成的合一(communitas)。

尾聲,胡堂智持續往潘承佑嘴裏一口一口地塞饅頭,直到他的嘴巴硬是塞了兩顆大饅頭。在逼近身體界限的狀態當中,潘承佑發出喘息、嗆淚、嘔吐、咳嗽等生理反應。兩位表演者的互動當中存在著混雜著誠摯與殘酷的驅力,使得人—我關係擺盪在給予 / 暴力、快感 / 痛楚、認同 / 權力之間。表演者的身體始終處於難以定義的臨界狀態。而這個臨界狀態也給出一份危險的「禮物」。禮物維繫了人與人之間給予 / 接受的關係,同時也顯現難以擁有、難以消耗、難以交易的「肯定力量」(the affirmative)。但這股力量同時也是極端而危險的,它將擊碎我們依賴交易經濟的自我認同,進而在人—我、觀眾—表演者之間構成一種「不可能的關係」。

表演者的臨界狀態引領觀眾越出「劇場」當中由文本、身體互動、觀眾—表演者關係決定的情感結構,讓觀眾在孤獨、荒謬的狀態下,面對兩個人脆弱不安的身體狀態。直到戲的尾聲,兩人相望跪在地上,在嬉笑中,雙手從地板上捧起從自己嘴裡吐出的饅頭渣,然後在彼此肯定的目光中往對方嘴裏送去。純粹給予的驅力溢出劇場當中社會、美學、知識的價值交換,顯現自我與他者重新相遇的時刻。我們不再吞食提供娛樂、宣說意識型態的「美麗謊言」。表演者的身體給出誠摯卻危險的肯定力量:它違逆施加於身體、人際互動上的諸多禁忌與共識;它帶著觀眾去面對存在於自我深處的殘酷與愛,繼而在對峙當中,來到一個期望更清晰地看見自己的邊緣。

柳春春劇社提供 攝影/ 陳藝堂

[1] 完整段落為:「但是我認為最根本的是:表演者切不可為了觀眾而表演;他必須在觀者的臨在當中、在和觀者的對峙當中行動。甚至更好的:他必須代替觀者完成一個真正的行動──一個發自極端卻縝密的誠摯和真實性的行動。他必須給出自己而毫無保留,開放而不封閉在自己之中,以免導致自戀」(Jerzy Grotowski. 1968. “Actor’s Technique.” Towards a Poor Theatre. Trans. Amanda Pasquier and Judy Barba. London: Methuen. 173-83. p. 182. )