評朱宗慶打擊樂團&台北市立國樂團《界》

Author: 台新銀行文化藝術基金會 [作者/林采韻], 2016年08月10日 11時23分

評論的展演: 朱宗慶打擊樂團&台北市立國樂團《界》

原文刊載於8月號文化快遞「快遞藝評」,「快遞藝評」由「台新銀行文化藝術基金會」與台北市文化局「文化快遞」合作多年,針對近期台灣表演藝術類藝文活動,提出專業評論,讓讀者看見台灣表演藝術的多面向議題與探索。

文/林采韻

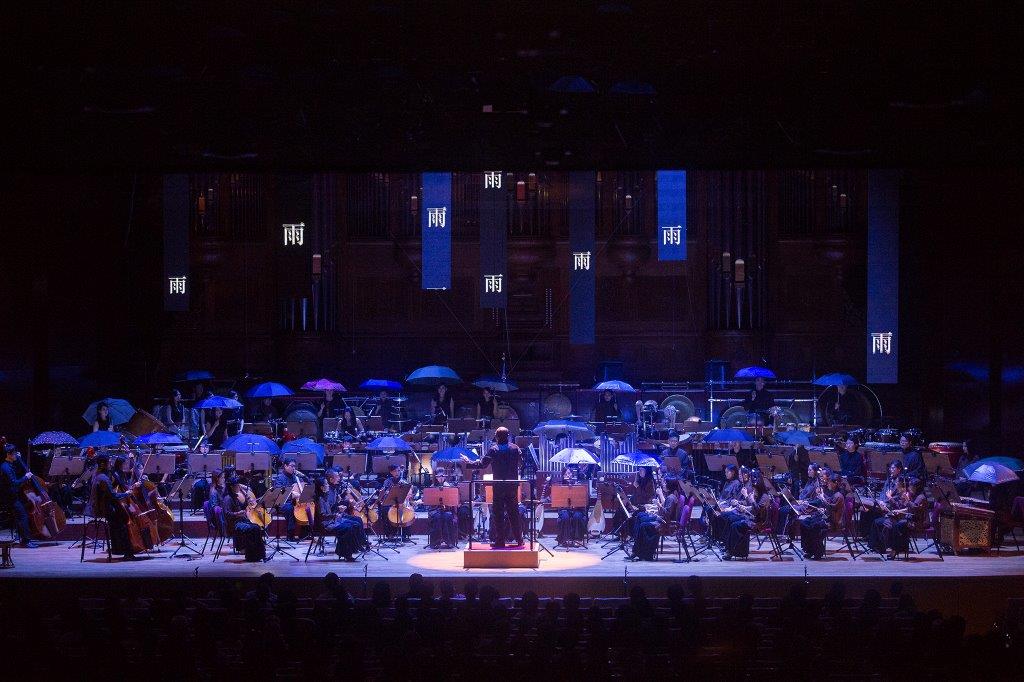

圖/朱宗慶打擊樂團&台北市立國樂團

《界》全長90分鐘,以《白蛇傳》故事為發想主軸。全場九成音樂為作曲家洪千惠原創,朱宗慶打擊樂團和台北市立國樂團共同演出,並邀請劇場導演王嘉明執導,定位為音樂裝置劇場。

《界》這個字非常有趣,如同樂團在文宣上所言,界的使用廣及國界、性別界線、道德界線、法律界線、愛慾界線等。然而回到樂團本身,經由製作,試想越過的又是怎樣的界線。

朱宗慶打擊樂團和台北市立國樂團,前者是台灣國際知名度最高的民間音樂團體,後者為台北市文化局的附屬機關,雖然歸屬身份不同,卻享有相同突破的信念。打擊樂和國樂,本被視為邊陲、非主流,但這兩團偏不信邪,努力跳出框架,近年投入的創意嘗試,硬是成功破界,讓外界另眼相待。於此,兩團的攜手合作,也就顯得順理成章。

觀察兩團一路追尋的「破」,不在於顛覆傳統或標新立異,重在開創新局與當代對話。打擊樂團和國樂團,不同於管絃樂團可演奏的經典作品多不勝數,必需透過積極的原創、委託擴展曲目內容,甚至藉此增強演出技藝。另,由於缺乏經典詮釋的既有束縛,演出形式呈現的空間也就更自由。

提到音樂會的演出形式,數百年來沒有幅度太大的改變,但並不表示沒有其他的可能,尤其當下面對的是重視覺的時代,是各式藝術跨域交匯,甚至難以純粹分類的時代,若說藝術有反映時代的任務,音樂作為藝術的一環,又怎能選擇不回應。

《界》可被視為兩團回應的一種嘗試,創作過程可見避免誤區的思考。過去不少音樂會製作,為要展現「跨」的企圖,演奏者同時被賦予演員的任務,但術業有專攻,除非經過充足訓練,如此安排反而自曝其短,甚至減損演奏本身的藝術性和說服力。其次,近來多媒體影像使用成為顯學,但缺乏思考或徒具裝飾功能,反而讓美意成為聆聽累贅。此外,台灣劇場蓬勃發展,劇場導演經常成為音樂團體尋求的助力,但導演加入的時間,多半音樂創作或曲目安排已成形,以致導演施力有限。

《界》的結構發想,明顯由朱宗慶打擊樂團駐團作曲家洪千惠和導演王嘉明共同討論而來,音樂由15個段落和4個間奏組成,段落的設定如同劇本的分場,且《白蛇傳》裡的角色以不同樂器表現,並以音樂的旋律動機和音色變化,勾勒角色的性格、情緒和狀態。國家音樂廳的舞台空間有限,兩團全員登場已近滿載,導演要從何處施法。王嘉明向上動腦,將竹簡意象化為數條長短不一、由上而下參差吊掛的LED字幕,上頭的文字,便是王嘉明用來反應當代與音樂對話的媒介。

「這個軟爛的男人(許仙),憑甚麼成仙?」、「誰是讓你失去判斷力的白蛇,誰是讓妳失去判斷力的許仙?」、「蛇是我的原形,你的呢?是豺狼,是虎豹?」、「昔日見她婀娜多嬌,今日卻是豬腸兩條。」、「電視是我的法海,沙發是我的雷峰塔。」,又見小青是臉書好友、白蛇是夢中情人、許仙是芸芸眾生、法海代表法制與倫理。90分鐘,文字量如大雨直下,以古照今以今論古,而那「水漫金山」只見LED逐步被水藍色的色塊給層層淹沒,視覺上很美。

音符是抽象的,文字的出現賦予觀眾想像的框架,有助於聽者進入音樂的狀態,但大量文字的風險,同時也可能限縮觀眾對於音樂的想像空間,《界》的文字收放密度,文字與音樂間的速度節奏,具有再著墨的空間。至於,音樂的創作,洪千惠對於打擊樂器熟稔,對於國樂團聲響的特色也能適時掌握,但畢竟90分鐘的樂曲,已具大型交響和音樂史詩的規模,音樂的多樣性、層次性、戲劇性、豐富度和緊實度,都必需更為強化,才能支撐如此龐大的架構。另,整部作曲較為可惜之處,在於使用兩首現成的樂曲,廣東音樂《禪海鐘聲》和羅偉倫、鄭濟民《白蛇傳》笛子協奏曲第4樂章,尤其後者演出時,獨奏家穿著一襲禮服站在台前,與整場音樂會的調性產生即大的抽離感,如同天邊飄來一物。

《界》被設定為音樂裝置劇場,或另一形態的音樂會也好,兩團攜手下勾勒出一種音樂被傳遞的新可能。在《界》中可喜看見,不同藝術形態合作時的互相尊重,劇場與音樂的主從關係並沒有落入成為議題,更重要的是,如導演一說,藝術性上,不是東西加越多越好,應該用的是減法不是加法。