《幌馬車之歌》的變奏和餘音

Author: 陳怡君, 2017年04月25日 23時26分

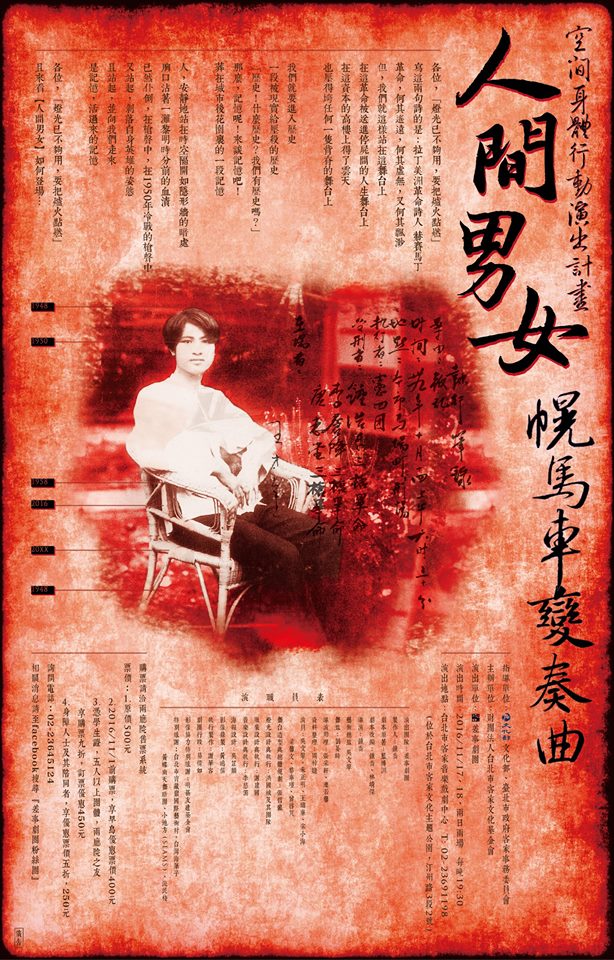

評論的展演: 《幌馬車之歌》、《人間男女-幌馬車變奏曲》

清算歷史的幌馬車之歌

一九八八年,鍾浩東逝世三十三年後:蔣經國宣布解嚴一年後,藍博洲《幌馬車之歌》刊登於人間雜誌,以報導文學的形式向恐怖猶存的台灣社會報告這段被埋葬的過去。序曲以鍾浩東從容面對死亡的場景開始,倒敘回到其妻蔣蘊瑜與其相識、其弟鍾理和如何受其影響而開始寫作,時間再轉回正敘描述青年鍾浩東耳濡目染下產生的素樸的祖國情懷,以及其一生堅持左翼理想即使遭逢生死之關而依然堅定不移的歷歷事蹟。鍾浩東的死亡是《幌馬車之歌》的最初也是最後,似繞圈一般地,藍博洲將鍾浩東過早結束的一生收攏成一個圓,因此給人一種完整的感覺,即使內容是數段生活和空白的拼湊,我們卻不用在閱讀的路徑當中折返或者失足,而能流暢地往前走回起點。

我們對鍾浩東的所有瞭解來自於鍾順和(化名)、蔣蘊瑜、鍾理義三人之口和鍾理和之文章,四人對其不同面向的描述使鍾浩東的形象立體了起來。雖然文本中的鍾浩東是如此歷歷在目,但我們看到的其實是鍾浩東在這些親近的人心中的倒影,而非映照出倒影的那個「真實」鍾浩東,然而倒影絕非幻影,即使它摸不到也聽不到卻有著不容懷疑的「真實」,我反而可以於這樣的形式中強烈感受到一個不在之人的存在,這時「不在」於是變得意義非凡。

《幌馬車之歌》的文學形式是素樸低調的,但其社會意義卻是重且直接的,挖掘出這幾位受難者的故事不只是單純地為其平反,而是「在這『冷戰-內戰』雙重體制的衰亡歷史中,如果沒有台灣內部有意識地在歷史學、社會科學、文藝和文化上對荒廢、黑暗、充滿歪扭、暴力、謊言與恐怖的台灣戰後史進行深刻的反思與清算,則冷戰與內戰的幽靈、美國扈從主義和次法西斯蒂的亡靈,就不會自動消失。」(陳映真,1991)。藍博洲於當時刊登的《幌馬車之歌》,藉由一個死生與那段歷史直接聯繫的人物,來建造起後人重新理解白色恐怖的隧道,好讓我們通往那裡,然後有王墨林導演的《幌馬車之歌》報告劇、侯孝賢導演的《悲情城市》、《好男好女》等作品,帶領越來越多人通過隧道觸摸到那段歷史,直至今年,藍博洲《幌馬車之歌-續曲》、差事劇團《幌馬車練習曲》、《人間男女-幌馬車變奏曲》仍然使這段歷史持續地發出回音。

風暴裡的人間舞台

差事劇團於2016年12月演出由鍾喬所編導的《人間男女-幌馬車變奏曲》,我在戲還未開演的觀眾席上第一個面臨的問題就是:「這段歷史跟我有何關係?」在對於二二八事件和白色恐怖歷史一知半解、對於兩者之間的差別更是支支吾吾的我這一代;在各地是紀念公園,甫上小學時2月28號就會放連假的我這一代,這段(被湮滅的)歷史還能跟我有何關係呢?戲的開頭幾位演員以朗誦長詩的方式讓我們去約略了解為何要在今天去改編《幌馬車之歌》追尋鍾浩東及其革命年代,作為這齣戲的引言,鍾喬引用革命詩人赫賽馬丁的詩句來說明我們正處於一個更加黑暗的狀態,因為黑暗,所以「燈光已不夠用,要把爐火點燃。」然而這個黑暗不是來自於戰爭、犯罪或者那些我們直覺聯想到的負面事情,而是班雅明對保羅․克利《新天使》所詮釋的「進步的風暴」一如劇中台詞所言:「歷史/像千層骨骸般在我們眼前堆疊/未來/像一陣風暴從身後襲來。」進步的風暴使我們在歷史面前轉身,無法修補。

《人間男女-幌馬車變奏曲》與《幌馬車之歌》其中一項鮮明的差別即在於鍾浩東角色的出現,上述提到藍博洲的文本裡以多人之口描述「不在」之人的形式(不論是特意選擇或秉持記實精神以實際受訪對象為說話主體)會產生一種強烈的「好像還在卻不在了」對比,那麼鍾浩東在這齣戲裡的出現是否必要呢?我認為藍博洲原著的中心是鍾浩東,而鍾喬改編的戲劇演出則將主角轉移至蔣碧玉和鍾浩東兩人身上,甚至只有蔣碧玉,劇本保留了較多與蔣碧玉密切相關的片段,如兩人相遇、因革命而捨棄孩子,收到浩東遺書等,而刪除文本中關於鍾浩東生平的細節。蔣碧玉的角色由兩人合飾一角,分別代表其少女時期以及年長時期,特別的是兩個蔣碧玉經常一起出現,她們互相對話也輪流朗誦,或面對面地像彼此的鏡子,或背對背地像彼此的影子,她們穿越時間和空間,從記憶裡走來,又領我們走回記憶裡,這不正是視覺化了我們聆聽一段歷史的感覺嗎。回到「鍾浩東在這齣戲裡的出現是否必要?」這個問題,如果《人間男女-幌馬車變奏曲》的中心是蔣碧玉,那麼更重要的提問應該換成:以蔣碧玉女士(活下來的人)為中心的意義是什麼呢?戲裡借用了相當豐富的典故,包括薛西弗斯的神話、克羅維茲《戰爭》、克羅維茲《犧牲》、陳映真《山路》、陳映真《鈴鐺花》、鍾理和《笠山農場》等作品,來傳達《幌馬車之歌》除了史料價值以外,可留給我們更深一層的價值,我認為在鍾喬旁徵博引的這些作品裡有與陳映真相似的對於追求左翼理想的思考。在鍾浩東曾經遠赴祖國參加抗日戰爭卻被當作漢奸的這段戲中,飾演鍾浩東的演員將皮箱推上山頂,皮箱滑落到山腳,然後他再將皮箱推上山頂,然後皮箱滑落,不斷重複。鍾浩東與革命同伴們一生對於左翼理想的追求恰如薛西弗斯所受到的懲罰,誠如卡謬所言:「他(薛西弗斯)必須拼命做一件無所成就的事情。這就是對人世熱愛所必須付出的代價。」愛國並沒有罪,但人往往不是因為有罪,而是因為具有意識才會承受徒勞無功的痛苦,這是鍾浩東生命裡的徒勞,也是冷戰下台灣左翼運動的徒勞,或許悲傷但對蔣碧玉、活下來的白色受難者,和沒有經歷過這段歷史的台灣人們而言,他們「掙扎著上山的努力已足以充實人們的心靈」(卡謬),使大地上無數個小小聲音響起。

『幌馬車之歌』從日本軍國主義時期的流行歌曲,通過鍾浩東之口、其對家鄉的懷念和崇高的人格,蛻化為對於人間深深眷戀的『幌馬車之歌』,又通過藍博洲之筆、其長時間的訪調和勇於批判,成為能夠清算白色恐怖歷史的『幌馬車之歌』,再通過鍾喬之戲、其對於文本當代意義的思考和左翼視野,化身為與處於進步風暴裡的世代溝通的『幌馬車變奏曲』。

參考資料

- 藍博洲(1991)。《幌馬車之歌》。時報文化出版。

- 差事劇團(2016)。《人間男女-幌馬車變奏曲》劇本

- 鍾喬(2016)。<革命戀曲-《人間男女---幌馬車變奏曲》>。

- <班雅明筆下的《新天使》密碼>。

- 邱士杰(2012)。<「重建一種新的政治倫理」 :關於「五零年代白色恐怖史」的反思筆記──「《林書揚文集》的世界」系列筆記之一>。

- 吳寶林。<記憶與風景——《鈴鐺花》的美學與政治>。

- 陳映真《山路》。

- 侯孝賢《悲情城市》。

- 文/卡謬‧譯者/陳鼓應。<薛西弗斯的神話>。

- 林生祥<山歌-唱鍾理和>。