非物質性的實在化讓表演不再總是已經錯過:論「Archive or Alive — 劉守曜,獨舞數位典藏」計畫

Author: [特約評論人]邱誌勇, 2019年06月23日 09時48分

評論的展演: Archive or Alive — 劉守曜,獨舞數位典藏

圖版提供|在地實驗

始於1980年代,表演實踐開始大量融入媒體,並發展出一種獨特的類型,但其名稱卻極其多元,例如:多媒體表演、跨媒體表演、賽博劇場、數位表演、虛擬劇場、新媒體戲劇學等等,這個新興的、變化中的領域卻尚未發展出一個新的分類法作為研究的工具與方法來理解其多元性。[1]此種科技媒體所擅長的「體感」(somatic)刺激與釋放「參與」(participatory)空間,翻轉戲劇文本的演出方式,這個移轉,不僅是觀眾經驗上的,更涉及觀眾與劇作互動關係的改變。直至今天,數位科技更進一步地讓表演藝術有著不同於傳統僅能有暫時性(ephemeral)臨場感受的表演藝術。虛擬典藏,從觀看時長、角度視野,到段落情景,賦予觀者更多的掌控權;此外,虛擬科技介入也使得觀看那「此曾在」的作品,逐漸幻化成為一種「轉換時空參與」式的體感經驗。觀眾沉浸在抽離化的世界,已不是以認知理解劇作;而是透過「影像—演員」、「舞台裝置」與「沉浸科技」所構築的世界,重新將心智與身體融合,投入虛擬空間中的「影像—身體」互動世界。

作為「表演藝術創作實踐」,「劉守曜,獨舞《Shapde 5.5》」以簡單的敘事結構展現出寓意深遠的內涵,從由光與影孕育生長、成長過程的陰性認同、自我繁殖中的陽性徵候、對抗掙扎,到衰老死亡,透過身體操演、獨白敘說、聲音表情,以及影像疊合,創造出有別於傳統劇場展演方式及觀看視野的互文意象。而作為一種文化敘事,劉守曜的身體輾轉流動於舞台空間,以及四層白色薄紗之中,身體既是一個具備高度展演性(performativity)的身體,更是一個能夠承載破碎影像敘事的載體。於此之中,身體的展演性以大紅舞裙象徵著女性身體的圖像、以西裝筆挺的裝扮隱喻著男性的身軀,創造了性別聚合的意象。此外,《Shapde 5.5》舞台設計中的四層薄紗屏幕,不但組成舞台中的空間情境,亦成為捕捉和呈現多重影像的任務;更重要的是,薄紗更涵納了符號象徵性寓意的物件。觀者看到了層層屏幕影像的相互附和,多層次的影像屏幕投映著碎裂的影像,且身體局部流散在影像薄膜之中,填充了劇場的圖像空間。[2]

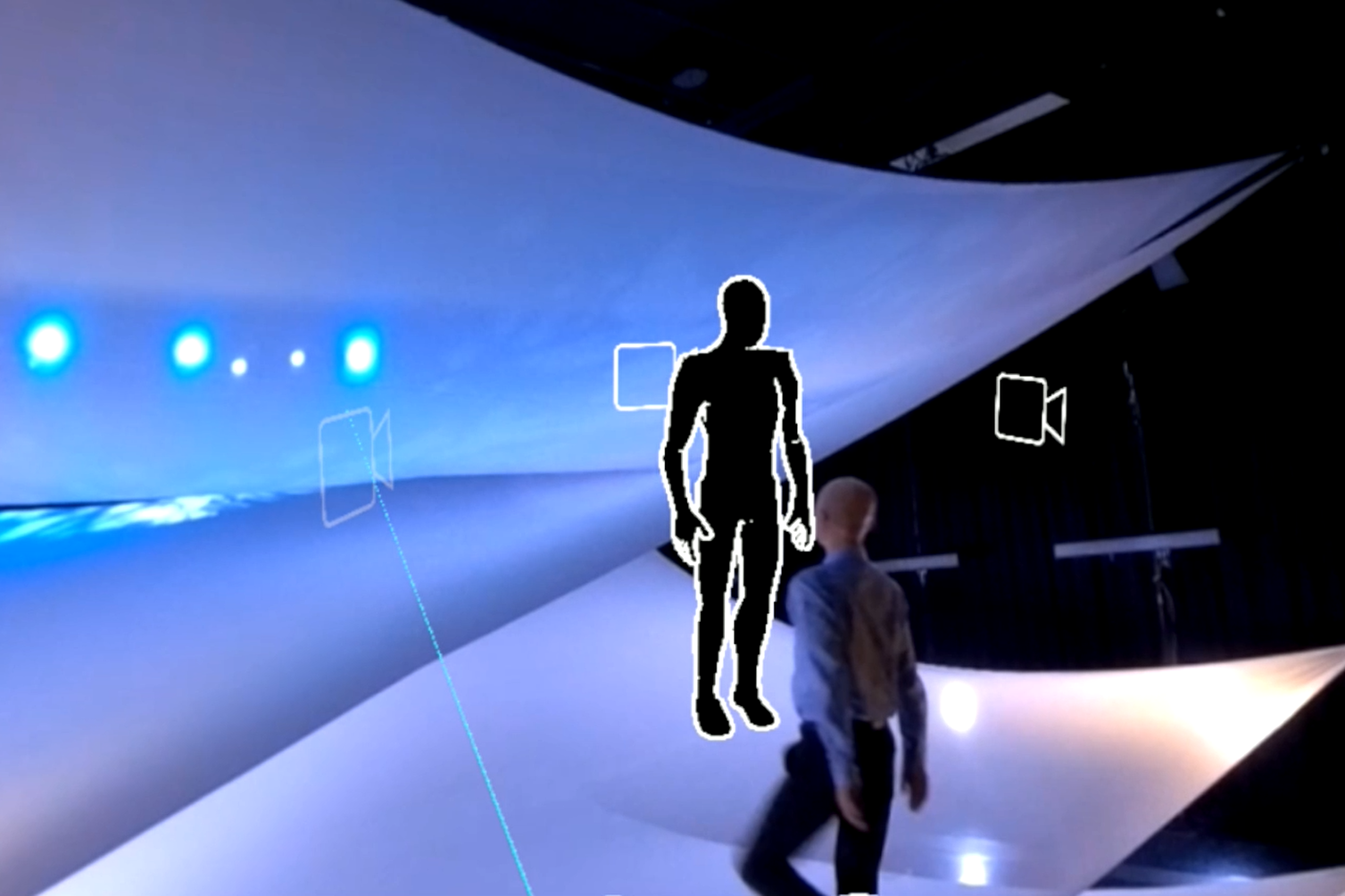

作為「Archive or Alive數位典藏」中的計畫,「劉守曜,獨舞數位典藏」在虛擬典藏中展現出多視角的虛擬視野。首先,異於傳統影像中的動態意象,影像元素在劇場與表演創作上扮演絕對重要的角色,在數位科技的體現中更有了「多屏」(multiple screens)與複影(plural images)的可能性。再者,有別於傳統電影機器理論的實踐方式,此件實驗作品,猶如道格拉斯・戈登(Douglas Gordon)的《席丹:二十一世紀的肖像》(Zidane: A 21st Century Portrait)允諾著觀者在多重視點中討論著作品的神韻、感受著臨場感受般的聲音質感。最後,更有別於錄像作品中的導演意圖,這次的數位典藏計畫更增添了沉浸體驗中觀者的選擇權。不言而喻,數位科技明顯的已經直接衝擊著劇場與表演分析,尤其是與在場(presence)、紀實(documentation)與觀者(spectatorship)等面向。其中,高畫質影像、動態截取、數據分析模式等數位科技亦衝擊著觀眾與學者對於當代媒體與表演的觀看與詮釋,同時也影響著藝術典藏的方法,以及博物館的計劃與角色。

圖版提供|在地實驗

更甚之,「劉守曜,獨舞數位典藏」讓現場演出時的「現場性」(liveness)得以虛擬性的特質轉換時空觀賞,並以「事件」的姿態邀請觀者全然的、並以多元的感官涉入,同時參與者對此是有意識的。當觀者被邀請進入機械與影像表演的場域之際,「現身」於此一空間中穿行時,沒有固定視點可以提供最完美的觀察角度,身體在一種用抽象與象徵方式建立起來的現實中進行現場體驗,並做出反饋,運動和空間面向從而成為觀眾體驗的一個有意識的組成元素。

此認知條件的描述定義了觀者在沉浸觀看虛擬典藏之表演作品期間所經歷的聯覺經驗(syn-aesthetic experience),在這種所謂的全面感官涉入的沉浸表演裡,「身體的」(somatic)反應主宰著「語意的」(sematic)的詮釋。以致,「劉守曜,獨舞數位典藏」以虛擬沉浸式的觀賞(appreciation)方式,讓人們得以將「曾經那個觀看的記憶」與「當下這個感知融合的體驗」構聯一起,持續地將「身體—語意」的感知結合,這般的景況正是體現虛擬典藏可能性中的獨特現實。[3]相較於一般虛擬實境作品囿限於「感知聯覺的沉浸感」以及「科技裝置的沈重感」間的矛盾,此計畫邀請參與式觀眾以坐姿的位置,觀賞多視角的「那個曾經」—《Shapde 5.5》於2014年於牯嶺街小劇場的演出。

「劉守曜,獨舞數位典藏」更凸顯了表演資料庫化,讓「表演」成為「檔案」的特質,使「表演不再總是已經錯過」。正如塔拉・麥克弗森(Tara McPherson)在她的演說〈檔案之後:數位時代中的學術研究〉(After the Archive: Scholarship in the Digital Era)中指出,我們正處於「後檔案時刻」(非反對檔案),一個從檔案作為物件集合的概念轉變成關於物件關係的資料庫的時刻。[4]「劉守曜,獨舞數位典藏」計畫正是處於「資料庫駕馭、凌駕、取代現場性文本」的辯證關係之中,這個觀點與列弗・曼諾維奇(Lev Manovich)的資料庫觀點—資料庫作為「它自身的一種文化形式」—不謀而合。因此,「劉守曜,獨舞數位典藏」計畫作為當代數位世代的文化形式,它將世界再現為一種物件清單,而且拒絕為這份清單賦予次序,僅呈現資料的集結方式,並許諾參與式觀眾的自主性。科技媒體的現場效果製造了當下性(現場性)的幻象,並沒有真的讓身體作為當下(現場)出現,而是利用一定的方法成功的把人的身體、身體的部分、物件、景致都以特別鮮明的方式當成「當下」出現。

[1] Sarah Bay-Cheng, Jennifer Parker-Starbuck, and David Z. Saltz, Performance and Media: Taxonomies for A Changing Field(Ann Arbor: University of Michigan Press, 2015), p. 2.

[2]此段文字摘要字作者當年的評論文,參見http://talks.taishinart.org.tw/juries/ccy/2014092906。