在垂直與水平交會的時刻:丘智華的〈野外之事〉

Author: [特約評論人] 鄭文琦, 2021年12月26日 14時21分

評論的展演: 不定的輪廓

「這裏什麼都沒有,我們只是在此學習藝術,找到一條未來的路。」[1]

圖:丘智華,〈野外之事〉,單頻道錄像(2019-2020);photo: Rikey Tenn

圖:丘智華,〈野外之事〉,單頻道錄像(2019-2020);photo: Rikey Tenn

「P」和「J」是就讀於曼谷藝術大學四年級的大學生,總是穿著剪裁合身的白色襯衫制服。他們的校園生活就跟其他同年齡的泰國年輕人沒有兩樣,而在眼前的影片裡,他們有時帶著相機在校園取景,有時坐在美術教室裡沈默不語,彷彿受到泰國觀眾喜愛的青春偶像電影主角一般,看起來有種曖昧的情愫—至少在他們開口說話以前。接著影像播映完畢又重頭開始播放,我首先看到的卻是一群在校園拍攝畢業照的泰國大學生,完全沒有絲毫凝重或悲傷的氣息。

這段文字是對台北國際藝術村出訪藝術家聯展《不定的輪廓》裡丘智華的〈野外之事〉雙頻道影像的描述。《不定的輪廓》是由侯昱寬所策畫的展覽,前一個展間還有陳松志的裝置作品,靈感來自黃金町駐村的〈無題(介於開合之間)〉。他以看似尋常的黑色尼龍單絲線從展牆的角落開展、再集中收束於牆面上的一點。在平日沒什麼遊客的水泥空間裡,裝置以具有穿透性的網狀弧線,塑造出某種既陌生又熟悉的形式—陌生是來自於藝術家改變物件原本的收納或使用狀態—而這種改變正是創作者在追尋不定本質時的特有創作手法。

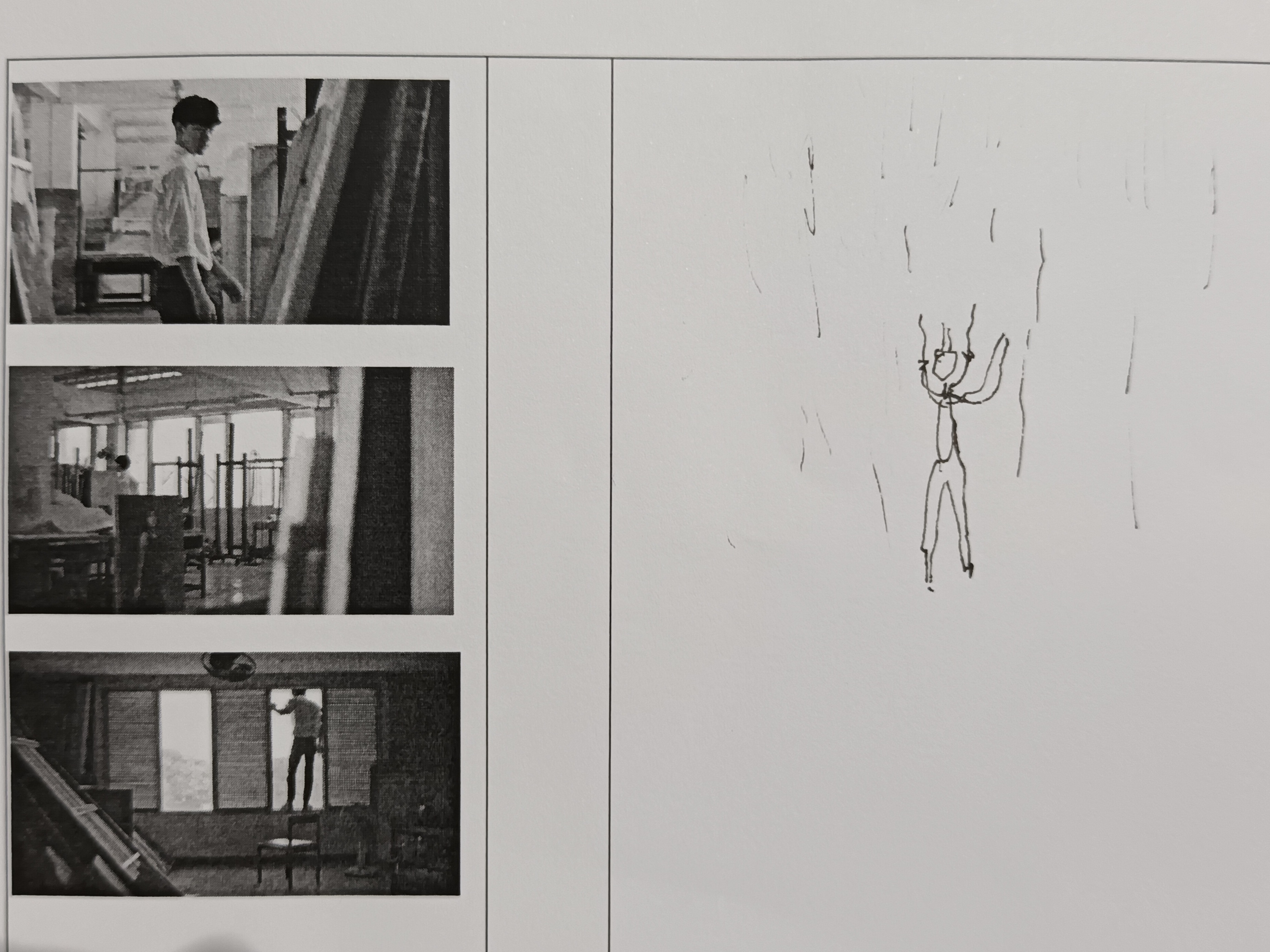

要通過陳松志的尼龍線裝置後,觀眾才會看到丘智華的〈野外之事〉,雙頻道投影通過九幕無聲影像而展開,在佔據大半牆面的短暫循環投影裡,我們幾乎看不到看到確切指涉兩名主角進一步開展情節的暗示,而且偶爾插入的黑底字卡,也只是有一搭沒一搭的對話(確實除了開頭的畢業場景,所有場景都是兩人共處美術教室、天台、走廊或獨自漫步校園的畫面)。入口左側的牆上貼著十張A4大小的分鏡表,這些表格由左邊的分鏡(劇照)欄位和右邊空白欄位所組成,其中有幾個欄位應該是被學生填上了潦草的(泰文)塗鴉。

圖:丘智華,〈野外之事〉(2019-2020),單頻道錄像;photo: Rikey Tenn

圖:丘智華,〈野外之事〉(2019-2020),單頻道錄像;photo: Rikey Tenn

中文的「野」除了連結自然,「在野」也與「在朝」的意思相對立。雙頻道投影在〈野外之事〉展間並非唯一的影像來源,在它兩側的牆上各有一面較小的銀幕,播放著不同的影像。最後是水泥地上的幾組物件—看似隨意放在椅背上和旗杆上的兩件白色制服上衣,與整齊地貼地倒著放置的四組擴音機喇叭,與旁邊地面的摘錄字卡—這些物件乍看下似乎是獨立存在的,但你很難不注意到它們之間的互補關係。其中,離銀幕最遠的一端,是擱在椅子上的制服和另一件掛在旗杆上的制服,後者映在牆上,就像是一面即將起義(或投降)的旗幟。

在分鏡表旁的小銀幕上,可看到導演進駐時佈置成拍攝現場的發表展場,兩位主角坐鎮在展場裡(扮演)看自己被拍攝的銀幕影像。這個導演拍攝演員自己看見自己的後設性,丘智華的招牌手勢更延伸到對觀眾的指涉。另一個銀幕上的拍攝地點,則似乎是出現在《華麗之墓》裡的東北場景,主角在演示著生老病死循環的雕像林間,穿行如遊客般以相機取景。正是在上述看見自己的影像、和像是遊客般看見因果循環的影像之間,雙頻道投影裡的P與J也不斷地疏遠與靠近,而讓那些難以開口的內在心境,通過影像與影像之間的物件而被再現展場。

圖:丘智華,〈野外之事〉(2019-2020)展場照;photo: Rikey Tenn

圖:丘智華,〈野外之事〉(2019-2020)展場照;photo: Rikey Tenn

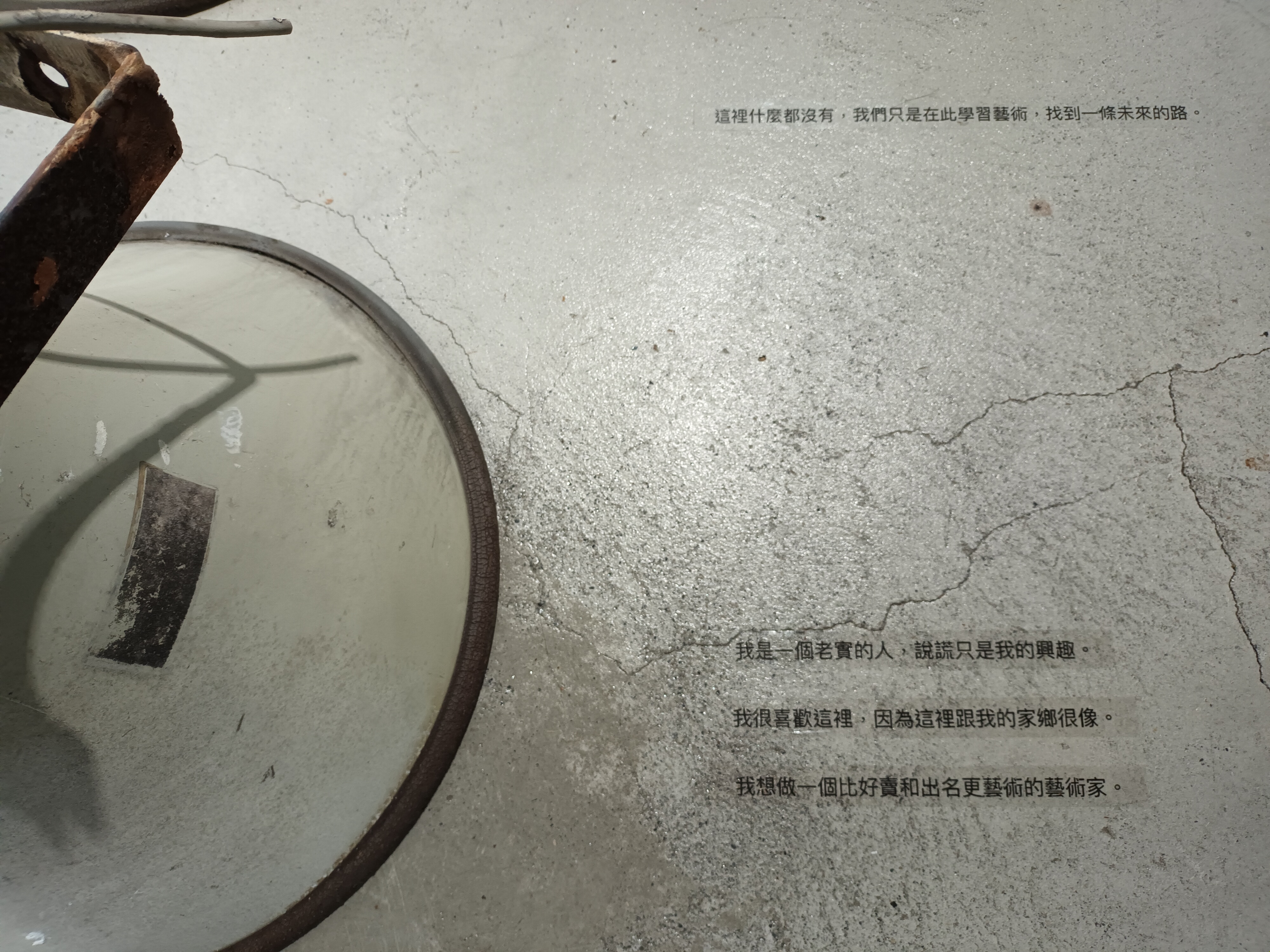

四組貼地擴音機喇叭正位於展間中,播放2019年與七位學生的訪談,它們的位置就在投影牆與靠近對牆的制服中間,也在分鏡表、觀看自己的影像和扮演遊客的影像之間。透過擴音機低聲播放受訪者的回答—那些原本是應該出現在影片旁白或其他場合的聲音—此時卻是以某種壓抑的語調迴盪在喇叭形狀與水泥地面形成的密閉空間裡。觀眾必須蹲下靠近,才會發現印在地面上的摘錄翻譯字句;像是「我們只是在此學習藝術,找到一條未來的路」、「我想做一個比好賣和出名更藝術的藝術家」。但是這些重現在展間的字句,卻成了某種哀傷的回聲。

更精確的說,那是在不確定中,想要找到一條通往未來的道路的探問。

對觀眾來說,真正的問題在於,早在我們看完之前,可能就意識到這裡的「未來」並沒有太多樂觀的本錢。無論是《華麗之墓》拍攝所在地在數十年前被誣陷為共黨人士而被迫逃亡的反抗國族敘事 [2],或是1976年法政大學大屠殺裡慘遭無情地虐殺、報復的集體世代悲劇,年輕而勇敢的靈魂總是在重複上演的鎮壓情節裡,試圖召喚泰國民主化轉型的啟蒙靈光。丘智華是在2019年來到曼谷,對於軍政府與皇室的街頭抗議則是在2020年達到高峰;這也使他無法再去拍完隔年的畢業典禮。然而,他在影像裡卻紀錄下對未來的不安,也保留那不確定的殘存渴望,甚至如預言機般,捕捉到兩人抗拒畢業的未來。[3]

圖:丘智華,〈野外之事〉(2019-2020)地面裝置;photo: Rikey Tenn

圖:丘智華,〈野外之事〉(2019-2020)地面裝置;photo: Rikey Tenn

正是這樣的「無路可出」,使我不禁同樣為展覽捏了把冷汗—或許是過於理所當然地將陳松志純粹抽象的裝置,和丘智華的預言機組合為展場的前後台,而使P與J的影像也落入相似的「中性」甚至「曖昧」的氛圍裡。但如果你對這些影像和物件端詳得夠久,你將發現這些影像的輪廓並沒有表面上的那樣「不定」,不僅如此還非常鮮明—鮮明到,儘管作品透過後設的記錄探問現場性的可能,我們仍進一步看見美學本身的無用之地,欲語還休。然而,你還是會忍不住走回展間的投影之前,凝望著他們沈默的臉孔,想像他們用擴音機慷慨陳詞的神情。

或許最令我印象深刻的,是一位主角坐在窗戶上、彷彿往下跳之前回望鏡頭的表情。而如今回想起來,我其實不確定當時看到的究竟又是什麼。無論如何,這個垂直線與水平線交會的視線刺點,也彷彿在無形中與景框外的何種現實疊合了。

圖:丘智華,〈野外之事〉(2019-2020)分鏡表;photo: Rikey Tenn

圖:丘智華,〈野外之事〉(2019-2020)分鏡表;photo: Rikey Tenn

[1] 這句話摘自丘志華作品展間的四座喇叭裡,其中一座所在旁邊的字卡。每座喇叭旁都有對應的字卡,翻譯自藝術家與主角的訪談摘句。

[2] 參見印卡,〈閃燃的《煙火》—朝向記憶存有的影像〉,《數位荒原》(2016)。

[3] 「2019年駐村期間,P與J大四(美術系要讀五年才畢業),我原本要2020要去參加他們畢業典禮,然後再拍攝一些素材作為作品一部分。但後來疫情無法成行,他們也因為與軍政府、國王的抗爭,而選擇拒絕參加畢業典禮(畢業典禮由皇室成員來頒發畢業證書之類)。」出自作者與藝術家的臉書討論串。