從《白浪博物館》、《白浪電影》談定居殖民主義在臺灣

Author: [特約評論人] 鄭文琦, 2022年09月29日 16時39分

評論的展演: 《白浪的定居殖民博物館》吳其育計劃

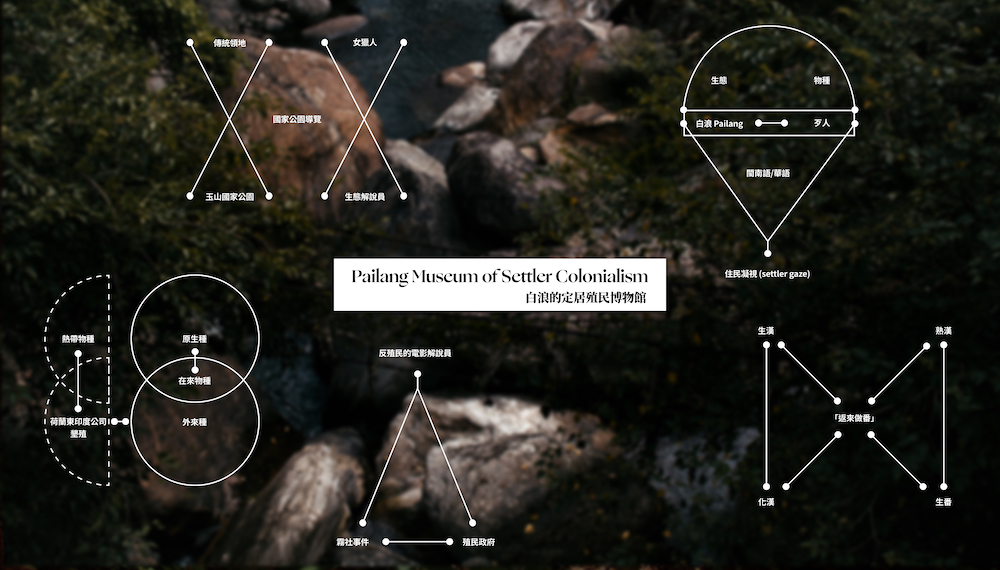

圖:吳其育,《白浪的定居殖民博物館》(2022~)數位展牆;photo courtesy of MoCA TAIPEI. All Rights Reserved.

圖:吳其育,《白浪的定居殖民博物館》(2022~)數位展牆;photo courtesy of MoCA TAIPEI. All Rights Reserved.

由BLEED數位現場雙年展(a biennial live event in the everyday digital)委託藝術家吳其育創作,並與台北當代藝術館合作呈現的《白浪的定居殖民博物館》(2022~)計劃,是以吳其育和策展人陳璽安共同發起的協作與交流平台為核心,通過網站互動探索定居殖民者(settler colonialist)組織土地及其物種的多種方式。[1] 同時,計劃也開啟在當代館的電視牆放映、講座等「現場展演」單元,以及播放〈白浪電影〉的「數位展演」單元。用他們的話來說,這個簡稱為「白浪博物館」的平台為一致力於委任思辨寫作、放映項目、去殖民導覽,和實驗電影製作的媒體小組:

博物館的名稱「白浪」源自臺灣原住民族借(台灣)閩南語音「歹人」對臺灣漢人定居者的稱呼。儘管白浪在口語中已經成為中性詞彙,定居殖民結構的影響仍延續至今,隱藏在日常生活事物的紋理當中。白浪博物館嘗試揭露「白浪凝視」以及經常被自然化的歷史性關聯,也積極講述定居殖民結構對自然生態及其物種的各種組織方式。[2]

換言之,白浪博物館是一個通過文本討論、視覺材料、導覽行動等不同協作、交流而持續線上或線下發聲的平台,目標是將定殖殖民主義視為延續的壓迫結構以提供新的去殖民討論方式,而非將殖民視為已結束的作用。通過被支配者挪用自(臺語)借詞(barrowing或loan term)「白浪」的政治空間,將原屬於不同「封閉世界」的族群邊界遭遇時被記錄下來的事件,加以重新組織並歸納進更大的網絡結構裡 [3],好讓人們能對這些遭遇事件與定居殖民結構的關係能有更彈性(但不必然更精準)的理解方式。本文將通過幾個名詞探問白浪博物館提出的定殖殖民主體相關議題。

數位現場的土地承認

吳其育和陳璽安如何以「白浪博物館」這樣帶有協商空間的詞彙來展開去殖民工程?BLEED直譯為「日常數位的雙年現場性事件」,一個由澳洲墨爾本藝術之家(Arts House)、坎貝爾敦藝術中心(Cambelltown Arts Centre)和臺北當代藝術中心共同發起的六年計劃。當我們連上BLEED網站的登入頁面時,會看見首頁最下方寫著小字:

向我們土地上的第一民族暨傳統所有人致上敬意,包括烏倫杰里族(Wurundjeri Woi Wurrung)、塔爾瓦斯族(Dharawal)、凱達格蘭族(Ketagalan)及其眾支系。因著BLEED數位介面所將廣泛觸及的各種傳統民族與土地,我們尊榮各地過去、現在及未來的祖先與耆老。我們更將這份對臺灣與澳洲原住民族、托雷斯海峽群島民族及南島民族的藝術家、觀眾與社群的致意延展至全球各傳統領地與第一民族。

烏倫杰里族和塔爾瓦斯族似乎是藝術之家和坎貝爾敦藝術中心所在地上的原住民名稱。這裡我們遇到美洲、澳洲等白人定居殖民者國家的「土地承認」(Land acknowledgement;又叫Acknowledgement of Country),這個在澳洲境內最早可追溯至1970年代的傳統,在2000年後隨著環境正義的意識興起而在北美、紐澳等國普及化。在臺灣並無強制規定,而許多原住民表演前也有宣告祖靈儀式,而用哪一族儀式並無慣例約束。但如果這是寫給數位現場的文字,難道表示即使是在虛擬空間,也可通過文字進行承認或取消殖民主義暴力的協商?

圖:吳其育,《白浪的定居殖民博物館》(2022~)網站截圖;photo courtesy of Wu Chi-yu

回到BLEED《白浪博物館》節目選單,我們可以點選「進入」平台或繼續往下點選「觀看」《白浪電影》的中文版(19分鐘)或英文版(22分鐘)。左上方標示「白浪圖表」的〈封閉世界的劇本〉單元,「封閉世界」則是吳其育在2021年個展《封閉世界的設定集》裡的核心概念,在此展示的動態關係圖示涵蓋自《封閉世界的設定集》延伸的諸多素材節點,分別屬於角色(如原住民、白浪定居者)、事件(如隘勇線、樟樹或戰後的中部橫貫公路)或再現作品(如佐藤春夫《女誡扇奇譚》、清水宏《莎韻之歌》或陳耀圻《劉必稼》);這些各自獨立的節點又以位置可變的實線或虛線連起來,通過移動滑鼠而組成不同樣式。兩點之間的連線總是固定,但其動態彷彿暗示了「白浪博物館」最終的可能版本並無共識。[4]

白浪電影片單

陳璽安在兩種版本的《白浪電影》中皆擔任解說員角色。如他所說,「白浪」修辭是當代去殖民實踐發生之前已經存在(卻被忽視)的「定居殖民主義批判」,但由於「定居者的說法太過書面體充滿翻譯腔,無法體現延續至今的暴力以及強勢的移民族群掠奪自然資源的心態⋯『白浪』的直觀口語表述則有拆解以多數族群為中心的潛力,從而聯繫上全球種族資本主義的批判。」因此透過蒐集電影銀幕上的「白浪自我顯像」並為其重新配上解說旁白的方式,回應本地思考定居殖民關係的複雜性。這六種「白浪自我顯像」的素材分別出自:

1、林洋港展示太魯閣國家公園預定地新聞片(1983)

2、越南華僑導演潘壘的首部劇情片《合歡山上》(1958)

3、陳耀圻的《劉必稼》(1967)與胡台麗的紀錄片《石頭夢》(2005)

4、潘壘的劇情片《颱風》(1962)

5、吳文超《翠嶺長春》(1958)、白景瑞《女朋友》(1974)、袁秋楓《黑森林》(1964)、張美君《長青樹》(1975)等

6、胡金銓的武俠劇情片《龍門客棧》(1967)、《俠女》(1971)

以上除了時任內政部長的林洋港代表政府對原住民土地的直接剝削以外,幾乎都來自國營片廠或中國改革開放前國際製片資金來臺取材山林的華語類型片。其中例外是人類學家胡台麗以陳耀圻的《劉必稼》為對象重訪花東榮家的紀實影像,呼應這類作品中呈現國府在美援授意下,榮民接受安置並與原住民女性通婚的底層現象。《白浪電影》後半段解說集中從伐木場、森林鐵路、直升機等基礎建設介入,轉移至將原住民傳統領域再生產為中式山水的武俠場景,也將批判視野從挪用的去殖民語言提升至國族記憶的解構層次。雖然這樣思辨式的解說延續了定居殖民主義對(繼承自日本殖民)壓迫結構的批判,但我們發現原本為臺語的「白浪」作為原住民借詞的內部族群張力,似乎反而在過程中被淡化了。

「白浪」是什麼?

圖:陳璽安、吳其育,《白浪電影》(2022)截圖;photo courtesy of Wu Chi-yu

陳璽安引用「白浪」的原點應該是前臺灣原住民族委員會主委孫大川的文章〈從生番到熟漢—番語漢化與漢語番化的文學考察〉。與此相似,學者傅大為在2003年〈百朗森林裡的文字獵人—試讀臺灣原住民的漢文書寫〉一文中,也以「百朗」來指稱這種將「歹人」發音代入原住民語的作用,其目的是藉此反轉漢人中心主義的思維。[5] 但考慮到「白浪」一詞在大眾媒體中的普及性,其真正起源與使用範圍恐怕難以追溯,甚至在詞彙借入、借出的原住民語和臺語族群之間流動之後,可能被賦能(empower)為具有自我指涉性的、以「白浪」自我表達彼此間親密的語境。[6]

然而「白浪」在不同語族之間的濫用、挪用或誤用,或者漢人知識份子賦予它「去殖民」的美麗想像,會不是在跨語溝通時必然遭遇的現象呢?2020年,原青Namoh Ka’atay以極說服力的自證口吻否定「白浪」與負面意義的必然連結,其批評是針對2020年12月表演藝術評論台上的一篇評論。這篇文章開頭為:「白浪,聽說是阿美族、排灣族人對平地人稱呼,隱含『壞人』之意。這詞帶著歧視意味,如今卻也成為原漢同伴間玩笑使用。」[7] Namoh Ka’atay以馬蘭部落的音樂家郭英男將兒子命名為「白浪」的案例,來說明使用脈絡決定詞彙是否具有負面意涵,而「白浪」是將他群習慣語轉換成代名詞的他稱使用,其意義或正或負,端看個人有沒有那個人格。[8]

就算「白浪」被原住民轉譯為對其他族群的稱呼時,真如Namoh Ka’atay所說不帶有原先「歹人」的貶義,但在《白浪電影》裡的「白浪」肯定不像郭英男為兒子的命名或張雅琴的自我標籤這樣親密性的自我指涉。那麼《白浪電影》裡的白浪究竟指向何種主體?又有怎樣的暗示?

「閩南語」的再商榷

觀《白浪電影》的六種「白浪自我顯像」,嚴格說來未包含1949年前來臺的本省族群(林洋港代表當時的政府),只有作為「群體」的定居者政權(中華民國政府)、作為「個人」的外省榮民及原住中橫、花東的原住民族群。但以1945戰後到1949年作為記憶分水嶺的主要在臺族群與之後的外省族群擁有相悖的殖民記憶。大批軍隊和難民在國共內戰敗撤退來臺,使臺灣人口結構急遽改變,隨後中華民國強力推動「國語」運動,並且禁止教育體系與大眾媒體使用華語之外的語言(含臺語和原住民語),使得各種母語漸漸式微。在臺語電影史長期受到壓抑後,自然不可能生產出足以供解說員批判漢人定居者的「白浪」電影語料。

圖:吳其育,《白浪的定居殖民博物館》(2022~)示意圖;photo courtesy of Wu Chi-yu

圖:吳其育,《白浪的定居殖民博物館》(2022~)示意圖;photo courtesy of Wu Chi-yu

雖然蔡林縉老師提及定居殖民主義定義時,表示定居者是在殖民地具有人口優勢的族群,而重點在於延續至今的殖民壓迫結構。但這不意味我們在引用「白浪」一詞時可以忽略原住民挪用的「歹人」語料,是從日治時期對於內地人、本島人、番人(原住民)族群分類,延續至國府時期外省人、本省人、山地人(原住民)族群的多層結構。原住民的「白浪」是否包括所有漢人,這點尚待進一步釐清。更值得商榷的是本省族群是否延續了在原先分類中的壓迫者位置?雖然原住民位於三重結構最底層是無庸置疑的,但「臺語」受到壓迫的現實也使論者以源自臺語的「白浪」去統稱所有非原住民的本省、外省或客家族群時,簡化了本地複雜的定居者殖民圖像,無形中也可能壓抑了特定語族的能動性。

《白浪博物館》、《白浪電影》精彩地示範如何以在地語言批判定居殖民主義,美中不足的是它所用的「閩南語」修辭仍具有華夏中心主義的色彩。其實「閩南語」一詞的出現是在1935年後科學的語言調查方法傳入中國後才出現[9],其時本島多有「臺灣話/臺語」的命名共識。[10] 1967年後行政院新聞局以「不符事實,且易滋不良後果」為由要求當時各機關將慣用的「臺語、臺灣話」稱呼更改為「閩南語、閩南話」。如此一來,臺語等同被降級為華語分支,無視於臺語已融合日語、原住民單字或文法的混(血)語(creole)現實。在這樣的混(血)語情境下,作為借詞的「白浪」如何還能叫做「閩南話」呢?定居殖民主義的去殖民之路,我們現在才要一起出發。

Footnotes:

[1] 蔡林縉9月24日台北當代藝術館線上座談「白浪的定居殖民博物館」指出,定居殖民主義(settler colonialism)是由Patrick Wolfe以澳洲為生產場域奠定理論基礎,並在1990年代中期被認可為獨立的研究領域。定義為定居者由殖民宗主國入主殖民地後,憑藉人口繁衍擴張所達到數量上的優勢,逐漸佔據土地並進一步取代原住民群體及生產力的支配模式。立論反思後殖民主義的盲點:殖民者真的離開嗎?他更強調「定居殖民侵略是一個結構而非事件」,本文主要是從「白浪」的語料切入結構的討論。見網址:https://www.facebook.com/TaipeiMoCA/videos/440716287889556

[2] 此處關於「白浪」的解讀是參考孫大川的〈從生番到熟漢—番語漢化與漢語番化的文學考察〉,《臺灣原住民族期刊》(1:4期),2008年12月。李雨潔的〈關於封閉世界和推測性遭遇的筆記〉延續白浪博物館指出:「雖然這個詞的起源很難追溯,但它已經通過口述歷史流傳下來,且偶爾會在線上討論區出現。對其起源的兩種對立的解釋反映了族群衝突的歷史,這個詞被借用為計劃標題以反映『中華中心主義』(Sino-centrism)作為臺灣去殖民化的主要障礙。」網址:http://www.heath.tw/nml-article/notes-on-closed-worlds-and-speculative-encounters/

[3] 李雨潔的評論解釋「封閉世界」的概念如何鼓勵我們去思考超越藝術史書寫中地理及時間的階層及限制,我們底下會繼續談到這部分。出處同註2。

[5] 「『百朗』一詞,是臺灣原住民或泰雅語的『漢音』字,意為漢人或平地人,取音於鶴佬話中的『壞人』,在原住民的漢文書寫中時而會用這個字。全文之中筆者一概以『百朗文化』來稱呼所謂的『漢文化』⋯」傅大為,〈百朗森林裡的文字獵人—試讀臺灣原住民的漢文書寫〉,收錄於孫大川主編《台灣原住民族漢語文學選集》評論卷(上),台北:印刻,2003。頁211-212。感謝吳其育、陳璽安、陳飛豪在寫作過程中與我交流關於「白浪」和「閩南語」等詞的想法。

[6] 如2021年六月知名主播張雅琴在報導新聞時脫口而出「『白浪』一詞是用來『形容漢人阿達阿達的』」並在遭到網路抗議之後道歉,在道歉文末加上「我也是白浪」的標籤。參見「『白浪』是什麼?張雅琴:形容漢人阿達阿達的 遭罵翻道歉了!」ETtoday星光雲。

[7] 見紀惠玲,〈部落內外──一位「白浪」編舞家的可能路徑《去排灣》〉,「表演藝術評論台」,2020/12/16。

[8] 見Namoh Ka’atay,〈那麼講堂|白浪玻璃心自稱遭原住民歧視〉。感謝阿美族藝術家Posak Jodian提供討論。

[9] 「『閩南語』一詞最早出現於1935年5月6日上海《申報》〈廈門海盜騎劫鷺江輪〉:『⋯盜共20餘人、中有三女性、皆衣學生裝、餘著長衫短裝不一、操興化語、間亦有操閩南語者⋯』見文化部,《國家語言發展報告》,2022年八月。網址:https://school.boe.ttct.edu.tw/open-message/144501/get-file/632b2a586bf1993c035cef8b

[10] 日治之前就有「臺語」的說法,像1852年劉家謀的《海音詩》,「臺灣話」最早的文獻有1874年《李文忠公選集》第一冊。1929年連橫也在《臺灣民報》第288號首發表「臺語整理之頭緒」,謂:「余臺灣人也,能操臺灣之語而不能書臺灣語之字,且不能明臺語之義,余深自愧。」出自《臺灣語典》。臺語一詞由來資料討論甚多,此處文字整理自簡宏逸、潘科元、洪惟仁等研究。