主體與檔案熱(二)--檔案旅程:吳思嶔的「澳大利亞」

Author: 陳譽仁, 2017年03月23日 11時06分

圖版提供|吳思嶔

吳思嶔的個展「澳大利亞」(台南「絕對空間」,2016.9.17-10.23)從外面就可看到大張半透明的黑白相紙輸出貼在入口旁的玻璃牆面上,主角是一隻倒在路面上的袋鼠屍體。後面透光的部分則是入門後的首件作品〈:為什麼我們沒看見()?/:噢 ....,被我們殺光了。〉(以下簡稱「血紅烏魯魯」)

這件作品是澳洲著名自然地標「烏魯魯/艾爾斯岩」的模型,模型從底部到背面延伸出一張背景紙,加上燈光,製造出日落時分,巨石呈現赤紅色的景象,亦即「血紅烏魯魯」名稱的由來。這裡原本是原住民的聖地,現在則變成了澳洲最著名的觀光景點。〈血紅烏魯魯〉無法不從他原來題名作諸多聯想,括弧裡既可以是原住民族,也可以是袋鼠,但是這種參照本身也有難以捉摸的調性。死亡的意義重量幾乎削解在一個完全人造的場景。這些佈景與燈光也其中的「修辭」層面析離出來(這裡近於頓降法[bathetic]),無論它激起觀眾心中多少漣漪,這就是死亡的全部。

圖版提供|吳思嶔

「澳大利亞」是他與女友在那裡生活一年六個月的經驗團塊(2013-2014),但並不是即刻的創作「『澳大利亞』似乎是一個以個人旅行經驗來描述一個國家樣貌的展覽,但展覽裡的作品皆在2014回台一到二年後才開始著手。」(展覽說明)他描述的創作時程是從澳大利亞到台灣,然而在澳大利亞的起點並非不證自明,他們在當地以「打工度假」謀生,是段「與藝術無關的日子」(王聖閎:2016)。換句話說,有一大半的勞動關係並不存在於個展所呈現的內容裡。

我們所能知道的是他們在澳大利亞待一陣子後,買了一台二手車,而這似乎才是整個旅程的開始。(林佩芸:2016)談到「血紅烏魯魯」時「它就是一個觀光客很多,很倒胃口的地方」(絕對空間藝術家訪談)但是他們開車看到那真如圖片般的實景時仍被震撼到。

與其對照的則是「四件從Stuart highway帶回來的雕塑」:一個是觀光勝地,相對地,公路則貼近於個人自由行,而公路奇景則提示出一種常規外的景象,是藝術家「基於某種癖好」將路途中所見事物製成小型雕塑,收藏此段路程的雕塑形式。這裏死亡再度出現在公路上,蟻窩則提示出「擬人化」的主題。這樣的比較也可以看出公眾性越強、觀光介入越深的地方,藝術家的反修辭介入就越深。然而,這樣的公路景象仍可能作為別格被吸納進大眾影像,例如車輛讓人想起電影「衝鋒飛車隊」,不過另一方面他所站的位置也讓這個旅程避開了成為公路電影:袋鼠是被別人撞的、樹與衣服通通都是別人幹的,汽車是別人燒的,他所形構出規格外的生活遠離觀光,但這個「國家的樣貌」仍是一個屬於粗俗白人的世界。

圖版提供|吳思嶔

II

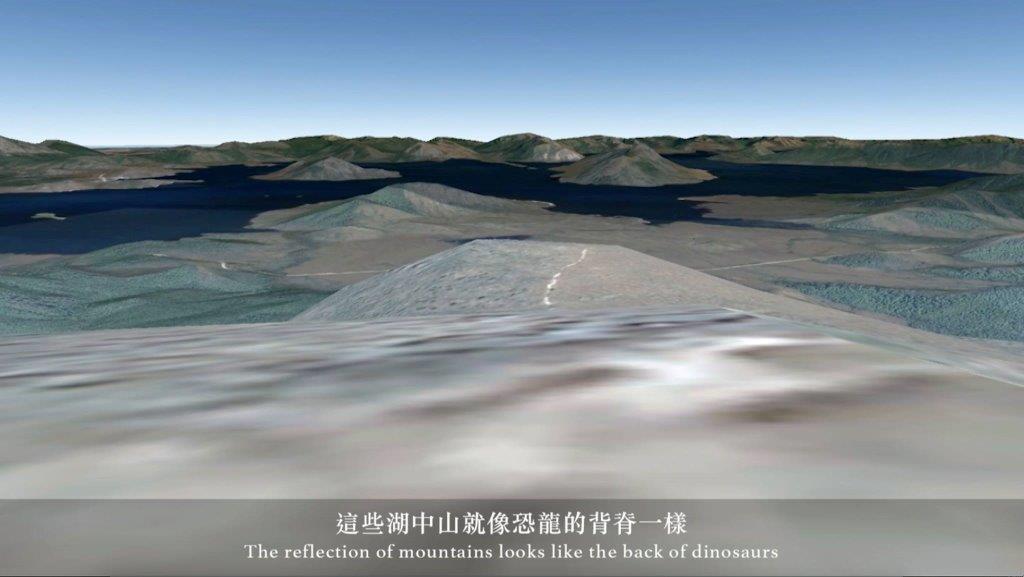

位於「血色烏魯魯」後面的作品是「伊利薩山」,這個錄像作品是藝術家回台灣後以Google Earth的3D影像後製而成,它的組成全部由「弱影像」組成、扁化了細節,剩下路徑、旁白聲音與文字,其中還混合了在台灣的登山對話。他再重述了居住在此的原住民被殺光,接著是在行進間敘述自己與山的連結。這段登山旅程是以「日誌」的型式出現,他們在過了露水濕冷不舒服的夜晚後出發,這種疲憊的狀態最後在經過自然勞動的洗禮後,成為一種超越的經驗。在接近山頂時,他說「我自己其實也是相信山是有靈魂的」、「只是那個ㄧ廂情願的感覺是說,它跟你之間是有連結的。」

圖版提供|吳思嶔

(不過我還是忍不住想說:「原住民族被殺光」並不是一個準確的理解,實際上原住民族仍然還存在,而與黃昏相關的比喻常常是為了解消原住民族在當代的政治能動力的迷思。在台灣這種觀點以孫大川的著作最為著名。)

「伊利薩山」的後製視角,讓這種超越體驗轉成了像是「劇場式」般的身體經驗,但是其政治性幾近消融在對高山的征服上。相當程度,政治被化為詞語,外於無法言傳的經驗。但是在最後的高潮裡,女友接著問他「你是說土地公們嗎?」,他回答「不是土地公阿,我說的是山頭。」,在環顧湖中山後,眼前即將到達的山頂被打上了馬賽克。

最後的反高潮不僅否定了觀光影像的腳本,由於特徵被碼掉,它同時也一般化了這種體驗的存在(不再是特定的山)。值得注意的是,吳顯然並不認為這樣的自然是真的自然,但是他信仰它,然而落實到創作上時,卻是處處投射著懷疑,這種懷疑不僅是針對接觸到的資訊,同時也是針對自己用以創作的媒材,以及自己的身體。原因無他,正是因為這些都是檔案生成的現實產物。

III

吳思嶔「澳大利亞」顯現了當代跨國移動的藝術創作所具有的特殊的困難。在各種旅遊影像資訊氾濫的狀況下,個體經驗的意義呈現實際上一直處於看似述說個人經驗,卻又無止盡地發現其中的反覆與平庸。

相當程度而言,與其說這是創作問題,不如說是檔案問題。從一開始,「澳大利亞」就不只是記錄,它也試圖「總結」這段一年六個月的旅程。換言之,回到台灣並不算結束,還要在經驗時間裡劃分出階段,在經驗的流變裡,區分出現在與未來。

這段旅程「與藝術無關」,最後卻是以藝術作為結束,而這樣的結束,亦即一個展覽,遠比它的開始要明確。他們並不是申請駐村或是補助,而是採取打工旅遊的方式從台灣到澳大利亞。「打工度假」的形式既是資訊流通與跨國移動越漸便利的結果,同時也是受限於資本經濟系統。除開上社會版的風險不談,跨國移動技術上變容易了,但仍是一筆相當的花費,加上它所投注的時間成本,讓它必須成為舉足輕重的人生規劃來看待。事實上以中華民國的勞動條件來看,賺錢的速度與資訊的流通不成比例。也因為仍舊受制於成本,中間就會有資源控制的政治產生,尤其藝文補助案清一色都來自中華民國官方,往往是藝術家在遷就行政程序。以補助案的程序,要像吳思嶔那樣,延個一年二年至商業畫廊做「總結」,實際上是不太可能的事,但這卻是十分適切的創作步調。事實上,我很難想像歷經那種新事物無時無刻在衝擊你感官後,回到台灣還可以馬上消化創作。

(這類過程最後常生產一堆心靈雞湯等級的散文,鞏固了一種極為布爾喬亞的保守感性模式:像是去西藏轉轉操練身心、修練波紋功,或是騎單車去葡萄牙同時想念在台灣的暗戀女孩。明信片當然是一定要寄的。)

與有限的資本相對,滿坑滿谷的旅遊資訊只是刺激消費,拉大願望與實現間的距離。此外資訊再怎麼多,一般性也好、學術性也好,既有的檔案再怎麼龐大都無法取代在地經驗,這點只要反過來回想這些資訊來源如何介紹「台灣(Thailand)」就可以測得資訊與現實的距離。當然,沒有人會想真的看完所有的東西,但是這也指明了這類交換常需要的是「自己的觀點再多一點點」,也因而,雖然一般對檔案的印象都是向圖書館那樣的龐然巨物,但那只是表象,事實上跨國旅行甚至比歷史更依賴檔案的反思性。

吳思嶔的作品大多是以「微型雕塑」的面貌出現,這類作品的檔案潛力其實深透入藝術機制裡,但是大多數只被當成是個「範疇」,如克勞斯對擴充「雕塑」的論述,事實上還是以「範疇」的存在為前提,並未以整個藝術範疇的生產作為檢討的對象。(Krauss, 1985)佛斯特在界定「檔案驅力」時技巧性地排除針對美術館內部邏輯的藝術家,並認為他所謂的檔案藝術家比他們更機構(institutive)也更接近創法(legislative)。(Foster, 2004)然而,儘管他與恩佐(Enwezor, 2008)都運用到照片與現成影像,他們在面對理解的前理解的條件上,方法都與克勞斯一樣都是以「方法-例證」這樣的模式,以至於既定藝術範疇在他們的著作裡反而被中性化。

吳思嶔過去的作品也曾以畫廊體制為主題,不過他的「小趨勢劇場」也把個體的觀賞經驗縮得變成更像是cult,在「澳大利亞」裡,風景的自然寓意與死亡被物化為靜物(nature morte)般的存在。透過這些作品,顯示出任何檔案因為涉及到具體化,因而同時也都有成為拜物教(fetishism)的對象資格,而拜物教同時也是商品化的邏輯。吳的作品多以此接引各種影像並與之相搏。

「澳大利亞」作品間大多以死亡作為的連結,整體網絡來看,確實如他所述是個「混合的經驗團塊」。我認為這也動搖到任何概括性的「主題」式寫作,這裡面除了人與自然的權力關係外,更重要的是根植在理解中的「信仰」問題。這種信仰是拜物教也好、是泛靈論也好,都面對著強大的商品化力量。這段旅程中常見的「擬人化」手法,也是這種懷疑與信仰的產物,他十分清楚「擬人化」是人為建構,但這彷彿也是人類唯一能夠交涉自然的方式。更進一步地,他也試圖從中推衍出一種自發性的(spontaneous)「道德隱喻」(moral implication),藉由「雲豹與袋狼的一場對話」裡,特別是透過二位雲豹與袋狼的專家(他們也許比這二種動物還了解自己)自動產生。然而這種自然如何能夠成為道德不證自明的基礎呢?不能忘記,這個影像世界裡是如何地生產出大量廉價的普世價值,我想他心裡相信(也去過澳大利亞),但是在創作上用修辭的斷裂與解離,特意使其未達成其文學效果。

最後,這種對話的意義不止是跨物種,作品「Untitles」的風景照也跨越時空,將昆士蘭與台灣的山景接合在一起。這像是種回歸,影像又成為基準,然而這樣的回歸影像有個有趣的效應:當你想到家時,台灣翠青的山巒影像又跳了出來,如此地真實以及,通俗。它也反映在死亡的反覆出現中,他層層疊加各種理解的基準,從原住民屠殺、袋鼠路殺、環境的摧毀,同時又混合著觀光、公路生存、超越經驗......

換言之,這個團塊裡的已難有固定基準。死亡不再是一種內在衝動的表現,而是任憑影像再怎麼放大、再怎麼縮小、再怎麼述說,實話也好、謊話也好。倫理向度與人類的宗教經驗之間,再也不可能和解了。吳思嶔的「澳大利亞」常常讓我想到奈波爾的作品,他們旅途中面對歷史檔案與自我的連結時有其類似的意識,但是後者極盡可能地翻挖修辭面,把他對印度的第一印象通通攤開來,身體不適感、鄉愁、加上狂妄與優越感,但他確實有意識地在翻弄旅行文學傳統。

相對地,吳思嶔則是盡可能地後退遠觀,但絕非事不關己,他的「澳大利亞」不只是段旅程的盡頭,更為所有人預示了一個血紅色的未來。

參考書目:

王聖閎,〈荒野的呼喚:吳思嶔「澳大利亞」個展中的邊界思考〉,《典藏今藝術》,291期,2016.12。

林珮芸,〈荒野中的生存遊戲《澳大利亞–吳思嶔個展》〉,「國藝會線上誌」,2016.10。(網址:http://mag.ncafroc.org.tw/single.aspx?cid=704&id=705,網頁擷取時間:2017.03.20)

Enwezor, Okwui. “Archive Fever: Photography between History and the Monument.” In Archive Fever: Uses of the Document in Contemporary Art, 11–51, 2008.

Krauss, Rosalind E. Sculpture in the Expanded Field, in The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths. Cambridge, Mass: MIT Press, 1985, pp. 276-290.

Foster, Hal. “An Archival Impulse.” October (2004.10): 3–22.