主體與檔案熱(三)--關於檔案與視覺性的思考

Author: 郭昭蘭, 2017年04月05日 11時15分

- 1. 模糊的前景:尋找線上與雲端資料庫的透視消失點

2016年初籌備北美館典藏實驗展「健忘症與馬樂維奇的藥房」初期,我在北美館的線上典藏查詢系統以collect(收集、典藏)相關字串collecting、collection、collector 等關鍵字,得知北美館典藏中有件被譯為「收集家」(Collector,168.5X199.5cm, 油彩、畫布,1992)的畫作。作者是來自澳洲的維克特.魯賓(Victor Rubin , 1950-)。

魯賓是澳洲藝術家,其較早的繪畫主要專注於內在本身,由空間的紊亂激發公眾和個我角色相互關係之深思。(註1)

簡短的作品說明,意外與我對典藏作為系統的思考有所共鳴,但沒機會親臨畫作,以及對於藝術家其他文化脈絡相對陌生的情況下,這段壓縮過的文字說明,仍等待更多脈絡的補遺。

要不是因為典藏實驗展關於「收集」概念的研究,我可能沒有機會遇見魯賓先生的作品; 畢竟,關鍵字與搜尋路徑的設計會決定線上個別資料庫內容的可及性與可見性,並非凡是線上數位檔案皆自動可見。90年代以來,基於公共資源共享與博物館行銷全球的期許,幾乎世界各大美術館都在官網提供典藏品的線上資料庫,他們共同的修辭是,承諾提供庫房中藏品的補充性資料(而非取代)。同一時間,台灣各式國家層級的數位典藏計畫,支援著以台灣為名的文化、影像與歷史檔案等資料庫陸續建檔(註2)。它們被設想於90年代末,因此網際網路所意味的全球性,也被理想化地等同於「國際能見度」。已經建立的數位典藏資料庫如同實體庫房的美學物件,期待被增殖(proliferative)的取用,以避免「永久保存」的最初許諾淪落如「美術館即墳場」(註3)。

同樣誕生於90年代末的台北雙年展,作為亞洲第一個雙年展,一方面終/總結90年代初期生猛純真的本土論述(註4),另一方面也把國際化的想像注入台北雙年展的(對內與對外的)雙項(向)任務中,其口號是「把國際藝術帶進來,把台灣藝術家帶出去」(註5)。對比於世界的台灣,與對比於台灣的世界,此二元對照的秩序,借用完形心理學的術語(註6),是台灣作為圖,世界作為地(背景)。

2016年年底台北雙年展舉行的同時,這個圖與地的概念彷彿以空間裝置的形式,重新在這棟由高而潘設計,融合古典中國斗拱建築於國際現代樣式的空間中部署。三樓的「典藏實驗展-舞弄真藏」(簡稱典藏實驗展)把前述未竟的雙向任務再次履行—如果北雙展是把「國際」藝術帶進「國內」的機會,「典藏實驗展」則強調了「把台灣藝術家帶出去」的任務。「朗誦/文件」以文件展出的形式,將1996年至2014年共10屆的台北雙年展按檔案年代學的方法,在空間中展開。伴隨展覽同時公開的,是重新整合的台北雙年展檔案線上資料庫,除了納入既有歷屆北雙官網連結,更在「朗誦/文件」的連結下,公開歷屆藝術家展覽提案與空間分佈設計資訊。

一時之間,「檔案」一詞,就像搜尋中的關鍵字一般,以不同的脈絡、不同的文法出現在美術館三個不同的展覽中(註7)。網路與社交軟體中個人資料庫的建立與流通,是否使得關於檔案相關的熱議更加迫切,是個值得另闢專文深究的問題。不過,「朗誦/文件」、「典藏實驗展-舞弄珍藏」、與「當下檔案 未來系譜」的並置,確實給了我們一個絕佳的機會,去思考90年代末「台灣作為圖,世界作為地(背景)」的二元對照秩序,今天應該如何重新度量/再次演算?這三個展覽造就了怎樣的檔案關係?它們彼此之間的不和諧,但又同時匯聚於同一空間中,究竟意味著什麼?如果檔案與資料庫就是中介我們與世界關係的代理?那麼美術館作為檔案庫與藝術實踐、藝術史、藝術展示之間的機制,還可以為我們中介怎樣的前景?

- 2. 美術館後台庫房的檔案關係結構與前台的檔案分配,虛構的具體化抑或是影像的復活。

現代藝術的誕生,是與美術館作為記憶檔案庫的功能,一起發生的。佛斯特(Hal Foster)曾以三組關鍵性的檔案關係,描述記憶結構與視覺性在現代藝術實踐中的辯證:1.波特萊爾(Charles Baudelaire)與馬奈(Édouard Manet)、2.普魯斯特(Marcel Proust)與瓦雷西(Valery)、3.潘諾夫斯基(Erwin Panofsky)與班雅明(Walter Benjamin)(註8)。下面我將摘要簡述佛斯特的方法。首先,當波特萊爾寫下「藝術是美的記憶術」的時候,他不僅把過往藝術的成就,看做是評斷藝術的標準,記憶—也就是所謂「傳統」作為潛藏意義的傳遞—也從此變成繪畫的媒介。不過,馬奈的出現,擾亂了波特萊爾的記憶模式;渴望納入歐洲後文藝復興繪畫傳統的馬奈,透過「片段-整體」的方法、星叢的方式,揭示歐洲繪畫自文藝復興以來的記憶結構。以他的「老音樂家」(Old Musicians, 1862)為例,就有法國勒楠(Le Nain)、西班牙的委拉斯貴茲(Velasquez)、義大利的提香(Titian)風格的引用。藉此,馬奈製造了史上第一次藝術「貫串歐洲」的效果、一種繪畫的整體性--在自主性(autonomy)出現之前的「整體性」。儘管差異,馬奈與波特萊爾兩人事實上都與建立在一個擁有臨摹工作坊、複製畫機制的博物館羅浮宮的記憶結構有關。

第二組檔案關係是阿多諾在1953年指出的瓦勒西(Valery)與普魯斯特(Proust)。瓦勒西代表的是美術館乃藝術作品家族墳墓的觀念。他認為美術館把作品排在一起當成資訊,弱化了觀眾的經驗與感知。普魯斯特是來自博物館觀眾的視角,認為美術館是藝術作品的「來生」、是給畫室的幻影加工的地方。藝術在美術館是畫室生產的物質性渾沌得以去蕪存菁的精神處所。相較於第一個檔案關係,普魯斯特與波特萊爾一樣,強調的是美術館的「復活」功能,而馬奈與瓦勒西則是「具體化」。上述兩組檔案關係裡其實都存在「具體化」與「復活」的辯證,而這就是佛斯特口中現代藝術與現代美術館結構性辯證的基礎。

事實上,「具體化」一詞是阿多諾從盧卡契(Lukacs)的文章「具體化與階級意識」(Reification and Class Consciousness, 1922)借來的詞,盧卡契暗示的是波特萊爾與普魯斯特所力陳的「復活」,乃是對資本主義的「具體化」理想主義式的補償。這種布爾喬亞思想中的二律背反,同樣瀰漫在作為人文學科的藝術史中。佛斯特認為藝術史誕生於一種危機,一種傳統的具體化與傳統碎片的危機,而藝術史許諾透過重新組裝與活化來加以贖回、修補。問題是,「藝術史所強烈呼喊的記憶危機,經常就是真實的;恰恰是如此的真實,以致於藝術史本身無法解決這個危機,而只能取代它、懸置它、要不就是一而再再而三地發言。」

「藝術史的原則」(Principles of Art Hisotory)的作者沃福林(Heinrich Wofffling)與透過「記憶女神-圖集」(Mnemosyne Atlas)提出「悲愴圖式」(pathos formulas)的瓦爾堡(Aby Warburg)所代表的,就是這種藝術史所面對的現實危機,亦即第一次世界大戰的威脅。佛斯特注意到沃福林的著作完成於一戰前(直到1915才出版),他提出一種具普遍性的藝術史形式原則,是給注定要在戰爭中流離失散流的戰前經驗所建立的感性資料庫。瓦爾堡的焦慮也許更深刻,1918年當德軍潰敗之際,他也進入了精神病院;作為一個猶太人,他還需面對的是即將崛起的法西斯主義的威脅。可以說,兩人的理論出現,是為了形式的連續性與歷史的連續性所進行的防衛。

第三組檔案關係是,二戰前夕的圖像學藝術史學家潘諾夫斯基(Erwin Panofsky)與班雅明(Walter Benjamin)。抱持藝術史作為人文主義學科的潘諾夫斯基,就是用「具體化」與「復活」來為藝術史定義的。「考古學的研究如果沒有美學的再創造,就是死的空洞的。而美學的再創造如果沒有考古學的研究則是非理性而經常是錯誤的。但是如果兩者肩並肩的話,兩者互相支持製造意義的系統,也就是歷史的概要」。但是這種理想主義的信念被班雅明的唯物主義推翻。面對機械複製時代的來臨,班雅明力圖從這種檔案關係中掙脫:「以歷史的方式釐清過往意味的不是指認出它真實的樣子(Ranke),而是在危險關頭閃現出來時,去掌握記憶」。班雅明既不關心傳統的再活化,也非試圖對傳統重新賦予秩序,而是「如何解放碎片於其寄生的儀式以承諾政治的當下目的」。

機械複製時代圖像的流通與出版的基礎,其實是建立於論述之上:藝術的論述、美術館的論述、與風格的論述。不過,班雅明並不滿意這種說法,他強調的不止是攝影的物質角色,還有它的展示價值。這個展示價值指的是,穿透藝術機構,轉換藝術品及其脈絡框架的交換價值。

二戰後,法國戴高樂總統的文化部長馬侯(Andre Malraux)比潘諾夫斯基更進一步,以他的無牆美術館(The Museum without Walls )將先前沃福林與潘諾夫斯基分別以形式主義分析與圖像解讀式取徑所建立的圖像閱讀,透過機械複製圖像(例如畫冊的出版),完成博物館在大眾文化的層次上成為關於人類文明整體的具體化工具,而典藏就是這裡潛在的檔案。

反對的聲音當然很多,羅森柏格(Robert Rauschenberg)、沃荷(Andy Warhol)與李希特(Gehard Richter)可說是第四種檔案關係,是二戰後的消費社會中註記新檔案關係的例子。美國評論家克林普(Douglas Crimp)在「博物館的廢墟」(On the Museum’s Ruin) 一文中就指出他在羅森柏格作品中,看到了博物館學作為知識殿堂的終結(註9)。不過,與其說是終結,不如說是博物館知識的轉向。許多1960年代新前衛藝術對美術館機制的批判與有系統的破壞,並非導致藝術實踐的去博物館化(博物館終結)。相反的,羅森柏格將無法歸類的圖像符號與未經琢磨的生活物件加以串連(Combine),揭示了博物館作為檔案機制與博物館外渾沌世界的檔案關係,意即,任何被接受為藝術作品所提供的無秩序,將自動被接受為博物館內的新秩序。如此,羅森柏格可說是把握了美術館檔案關係轉變的關鍵時刻,作為它的總結,開啟博物館與現實空間辯證的新關係。

根據葛羅伊斯(Boris Groys)在「論新」(On the New)中的論點,「任何博物館(美術館)收藏的改變,都帶來了我們對於現實本身的感知的改變—畢竟, 現實可以被定義在所有尚未被收藏的事物所屬脈絡中。所以歷史不能被誤認為是發生在博物館牆外、完全自主的進程。我們對於現實的想像,仰賴於我們透過博物館所建立的知識。(註10)」也就是說,持續著檔案關係與記憶結構在「具體化」與「影像復活」間的辯證關係,才使得今日的美術館依舊是個創「新」之地。這個「新」不是時間上的「新」,而是空間上的「新」。美術館藉著收藏的內在邏輯,持續牽制對美術館之外的現實的塑造—而不是僅僅對現實被動地的進行記錄。區分的框架也是動態的,例如列文(Shirley Levine)就借由挪用、重置的方法,打亂特定作品的歸屬。因此,如果博物館的後台庫房已經是一個使他者變成可能的地方,那麼任何前台的檔案分配,就可以活用其虛構的實體化(具體化)與影像的復活術,端看什麼是最迫切而待分配的。

- 3. 演算法的轉向與數位檔案時代的新檔案關係為何?

馬侯在提出無牆博物館(The Museum without Walls)的時候,可能沒料到今天的google可以如此理想化的演繹一個超級世界全景。他那張藉著鳥瞰姿態觀看世界藝術圖集的身影(圖ㄧ),暗示將世界藝術以均值等價的圖示並列,滿足即使不在博物館也可以博覽人類文明全景的視線。透過攝影的複製,藝術作品以均質等價的圖象、片段代替全部的方式,再現人類文明作為整體;要理解今天的情況的話,並不是把17世紀宮廷畫家特尼爾(David Teniers the Younger)「布魯塞爾收藏室中的李歐帕大公」(Archduke Leopold William in His Gallery at Brussels,圖二)中的主角替換成電腦桌前的個人電腦使用者,而是把法洛奇所發明的「操作用影像」(operational image,意指無人注視的機器生成影像)一詞替換成「操作用檔案」(operational archive),意指我們來到一個機器自行生成檔案、自行演算的年代。這些自我生產的檔案,服務於特定利益的目地,並發揮著控制與監視的功能。以Google為例,搜尋的系統以互動式的系統隨時倍增資料庫的內容。互動或者即時性所假定的「因人而異」與「無時無刻-即時運算」,聽起來與民主的價值觀很接近,但是看不見的雲端資料庫及其運算,已經完美實現無牆博物館圖集作為「人類即主體-世界」的支配性關係檔案;這裡的人類當然不是人文主義所想像的人類,而是手機前可被追蹤與監視的使用者。雲端,以個人可及性做為掩護,其實並不保證絕對能見性,就像北美館資料庫中魯賓先生的作品一樣,數位典藏從來不會自動知會這樣的訊息;甚至,google搜尋引擎的字詞搜尋的使用者回饋演算,已經使得搜尋結果與使用者形成的知識與認識迴圈作用力其實更加巨大(註11)。google系統自動偵測使用者的習慣作為參數,使每次搜尋的排序結果適應于使用者的偏好,結果是,google給使用者投射的是反應使用者偏好的稜鏡世界。換句話說,溝通系統中的檔案操作如何支配、並重新定義主體、認同與關係,是這裡的關鍵。

圖二,特尼爾(David Teniers the Younger , 1610-1690): Archduke Leopold William in his Gallery at Brussels c. 1651 , 123X163 cm,Kunsthistorisches Museum

圖二,特尼爾(David Teniers the Younger , 1610-1690): Archduke Leopold William in his Gallery at Brussels c. 1651 , 123X163 cm,Kunsthistorisches Museum

4. 美術館中,訊息如何被沉思?

去年陳瀅如在她的作品「致幻物」中,使用了各式來自網路流通圖像、書籍、文件等視聽檔案,讓觀眾在穿梭展場的同時,對檔案進行幻影效果的最後加工,藉此喚醒一個尚待被顯明的視野。這與洪子健在春之藝術基金會「檔案熱」的座談所提到的,互為表裏:「檔案研究者──即使是偶一為之、無政治傾向的藝術家──都懷著意識型態的意圖,而且通常是國家主義形式。此外,所有檔案庫的原始意圖,都反映了其創建者的意識型態的動機。」我認為兩人對檔案的運用,同時包含對檔案治理性明敏與警覺,因為檔案的編織,總是涉及社會治理;當代藝術作為不同價值與文化競爭的場域,有關檔案的運用,總是在與既有的檔案視覺性競爭的情況下,才獲得它的殊榮的。而檔案資料庫的建檔,究竟被分配給怎樣的形象(影像、畫面),是引發我好奇的問題。以「朗誦/文件」展為例,如果典藏實驗展以非關歷史的展示,從美術館作為記憶資料庫的形象上轉移開來,那麼,「朗誦/文件」展中的檔案展示所拾回的年代學,究竟為我們序列出怎樣的圖象?王聖閎曾經以百納被來形容展場入口右側的作品縮圖:一個北雙對於國際化想像的視覺化體現(註12)。那麼,在展場入口的另一側,經過科學數據代換出的視覺化圖表:「經費與參觀人次」、「評論與報導數量」、「現代製作與作品比例」、以及歷屆的「藝術家分佈地圖」中數據又是以何種價值被分析的?經費與參觀人次的比例關係所發言的對象,是與建立在人口學為基礎的優先考慮的機構同ㄧ?藝術家的地理分佈要強化的,是否就是上述台灣作為圖,世界作為地的的二元對照秩序?

5. 掌握檔案關係的關鍵時刻

如果從典藏實驗展重訪典藏的問題來看這次北雙展的話,會發現北雙展中也重訪了許多上一世紀的「大師」,例如:德波爾(Manon de Boer)「兩次四分三十三秒」中的卡吉(John Cage)、羅爾尼克(Suely Rolnikl)影片中的克拉克(Lygia Clark)、阿菲夫(Saadance Afif) 「噴泉檔案」中的杜象(Marcel Duchamp)、維弗雷特(Christophe Wavelet)等人的「在伊凡.瑞娜的每日改變的持續計畫後(1969–70),再度改變的連續計畫」中的伊凡.瑞娜(Yvonne Rainer)、雷阿畢榭(Latifa Laabissi)等人「鬼臉和炸彈之演繹—娃雷斯卡.基爾特一段旅程,或是:誰怕詭態感?」中的龐克舞者基爾特(Valeska Gert)、勒吉永(Pierre Leguillon)與極簡主義藝術家艾德.萊茵哈特(Ad Reinhardt)的教學幻燈片、葉偉立與已故隱士畫家葉世強等等。這裡當然也暗示一種新的博物館檔案關係與記憶結構的問題意識。顯然,博物館中非視覺的記憶經驗--聽覺的、身體的、劇場的—在處理記憶的過程中獲得了優位,這說明博物館在扮演著記憶經驗的執行器時,身體(physical)的參與與動態的過程(kinetic)是提供可塑性的好方法。從卡吉與瑞娜的作品所座落的1960年代美國新前衛藝術的脈絡來說,指令式的作品每次的重複都包含原初作品所承諾的當下經驗。這讓對他們作品的重訪更像是「重彈」一段行動與過程的「譜」。當下感受與經驗,在實用主義大本營的美國,可被用以推翻20世紀美術館的視覺主義,如今重新「彈奏」,梅森(Vincent Meessen)的「一、二、三」的情境國際主義與許家維「神靈的書寫」所涉及的當下經驗,都是打上了後殖民文化符碼的政治性功課,博物館就成了非常有意義的教育現場。親自走訪美術館變成觀眾必須付出的基本代價(而不是在電腦螢幕)。1960年代的藝術中的「偶發」與「當下經驗」成了今天博物館傳遞藝術經驗時的良方。

此外我也注意到這次比例增加的台灣藝術家的作品,微妙地以一種悲劇的或者是身體投入的方式來激發檔案的潛能。陳界仁「殘想世界」的後運動檔案、王虹凱所選擇的「匪徒刑罰令」、賴易志的農田旁的廢爐渣花盆、郭俞平以自身血液重寫「佐治芻言」、李明學的「消費商品即檔案」、林人中表演被稱為他者的姿態、陳宣誠的抗議盾牌構成的「共感群體」、更不用說王墨林的「哈姆雷特的機器」。當然,還有韓國藝術家任興淳作品中,離開北韓經中國抵達南韓的K女的女兒、、朴贊景「公民森林」中犧牲者的容貌。北雙展還提供更多對於檔案問題的討論,但我想在這裡打住,回到美術館空間。

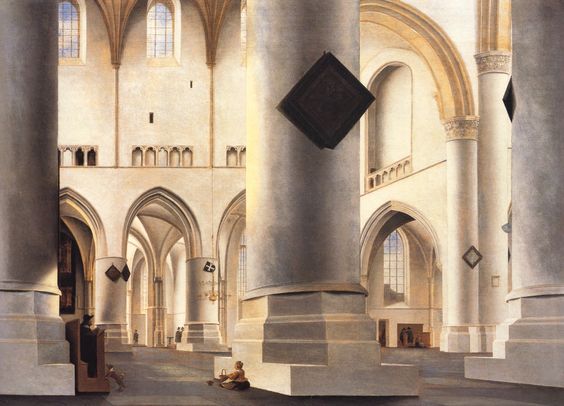

事實上,柯林(Corinne Diserens)的北雙展不斷讓我聯想到荷蘭畫家珊列丹(Pieter Jansz Saenredam)1636左右的「哈勒姆的科克教堂內部」(Interior of the Grote Kerk)。這張描繪教堂的繪畫,焦點既不是祭壇、十字架、也不是任何的聖像。由於喀爾文教派不鼓勵藝術著墨於宗教習俗與偶像崇拜的表現,大量教堂內部的繪畫在17世紀荷蘭被生產出來;「即使沒有任何裝飾與聖像可供投射純白的建築與單純的配置,依舊是對上帝的讚美」。

圖三,珊列丹(Pieter Jansz Saenredam, 1597-1665): Interior of the Grote Kerk, Haarlem, 1636-37,60x82cm,The National Gallery,London

「當下檔案 未來系譜」空間使用無主題牆面、無過多木座隔間、作品沿著—幾乎是貼著—美術館建築的物理牆面、角落、樸素展開。一個擁有20年歷史由美術館機構運作的雙年展,透過演繹建築與展覽設計上對北美館空間物理結構的接受、畸零空間的釋放、灰色矽酸鈣版的運用(藉此模擬北美館的水泥牆面),將觀眾的身體感(特別是視覺之外的注意力)拉回美術館空間。連續五個月不間斷的講座、影片放映、劇場、行為藝術的確使雙年展成為一個無法被完整捕捉的連續事件。

露出雙年展所在的北美館建築,不只是這次北雙展策展概念「演繹建築」(performing architecture)的一部份,它更是三個展覽同步回應的問題—回到美術館,包括「典藏實驗展—舞弄珍藏」對館藏的著力,以及「朗誦/文件」對臺北雙年展20年的展示。

「朗誦/文件」掌握數位雲端空間作為檔案流通去處的趨勢,公開歷屆展出相關文件;然而,正如北雙展參展藝術家邁斯納在「享自由」作品說明中所說的:「廣播聲音可以錄製、存儲與記憶,但是收聽這件事是無法被記錄的。」(註13)臺北雙年展這20年來,對於台灣當代藝術與文化的接受所產生的共振,一樣是無法被記錄的;並不是說,任何的記錄會自動無效,而是它難以記錄並且永遠記錄不全。正因如此,任何對它進行歸檔的動作,都同時具有表述的目的。將它放在三展並置的脈絡中,似乎就得出1996年雙年展中台灣為圖,世界為地的二元次序。

雖然展覽以「朗誦」這個純粹媒介轉譯的詞彙,迴避對文件的表述。但是這個純粹文件的展覽,可說是展覽價值征服了展示的內容。美術館展示平台上,檔案的收集、標簽、命名、與展示是在與其他的視覺性競爭之下,才以其不在場交換獲得殊榮與魅力的。展覽史可能是處理藝術如何與世界相遇的方法,但是對觀眾來說,如何使展覽史有意義以及什麼才是對當下有意義的展覽史觀,美術館的觀眾要的一定比實証性的檔案還要多。在此,拓寬展覽史的問題意識範疇,似乎比按照時間先後順序的序列更加重要,至少它避免我們將每個對象的脈絡剝除,假定那些被揀選的檔案已經代表了它們背後的全體,忽略導致這些案例發生的前後,交互辯證的意識形態,錯失重新檢閱檔案背後假定的機會。

必須說,在全球藝術的脈絡下,要同時處理美術館館藏中的歷史課題,並不是一件容易的功課,它需要更長的時間對藝術史進行跨國與區域性的研究。但有時我懷疑,「檔案」一詞,不過是被拿來取代「美學」的好用詞彙。在「典藏實驗展」那裏,它冒著讓作品文件化,扁平化的危險。往往處理區域藝術史的時候,總是必須被迫在國家、全球身份認同、與美學間協商,但是在全球視域的條件下,所謂的藝術史也應該被從關係性來理解,而不是把它當作藝術自主性的殘餘。典藏實驗展也許加速這一天的到來,迫使我們必須加速拓寬水平視野;接下來的問題就會是,如何把過去指認為所謂台灣的與國際的實踐放在同一個論述平台,透過彼此間的聯繫來體驗,而不是把它看成某種已經成立,並且已經典範化了的整體,理所當然地把個別藝術家當作思考在地與全球時的基本單位。

「台灣作為圖,國際作為地」的想像二元秩序,如果是一個90年代虛構的藍圖,那麼這次的三個展覽以上下樓層並立於美術館,就是在美術館的容器中,重複體現這個秩序—透過展覽加以具體化,並使它在展場中不斷的「復活」。如果藝術史的焦慮恰恰反應了現實中的焦慮,那麼與其回避它,甚至沒法用自己所代表的現實,得出某種修辭和意識形態,何不將此問題,視為found situation (拾得結構) ,安全地將它顛倒過來,將其轉變為藝術策略的基礎。美術館或許更善於將自身作為文化爭論的空間,而不是對既有的本土/國際二元重複多次的證明。

註釋

- 1. http://www.tfam.museum/Collection/CollectionDetail.aspx?ddlLang=zh-tw&CID=2475 2017/3/26檢閱。資料庫提供的作品訊息還包括,性別(男)、國籍(澳洲)、尺寸 (168.5X199.5)、年代(1992)、媒材(油彩、畫布)

- 2. 例如數位典藏與數位學習國家型科技計畫 http://teldap.tw/Introduction/introduction.html ,始於1997年的數為國家行典藏計劃,被設想為具有記錄、教育以及國家宣傳的線上資料庫。

- 3. 美國布魯克林美術館在2008年舉行「點擊」(Click!)展中,邀請民眾提供照片投件,並由線上觀眾評選,展示在美術館牆上。同時館方也建立一個API,讓第三方可在不獲許可之下,用館方的典藏來策展。美術館對典藏的資料抱持混融的態度,容許觀眾將後設資料加進館藏中。但2012年5月18日檢閱,透過網路從眾人收集到的資料,被移除了。另外,舊金山的亞洲藝術博物館(San Francisco Museum of Asian Art)也曾舉行掃描馬拉松(scanathon)計劃,開放民眾可以掃描他們感興趣的任何典藏雕塑,並可以3D列印輸出。策展人則從中選出他們認為將在歷史上顯得重要的五件作品。對於一般網路社群中業餘者所提供的智慧報持樂觀態度的作者認為,上述將典藏以群眾外包的模式增殖保存價值的做法,可以從三點面向思考它面對的問題:1.失去藝術的完整性2. 失去具體的環境3.業餘與專業的文化衝突。見強恩.伊坡利托:「將未來託付給業餘從事者」,集新求變:新媒體藝術作品典藏保存與維護國際研討會,國立台灣美術館,2016, pp.19-20。

- 4. 根據李長俊在「台灣藝評研究1997-1998」中指出,從收集來的963篇評論中,有關本土論的評論從先前的火熱在雙年展後降溫,只剩9篇。相對的,有關國際的評論明顯增加快速。引自呂佩怡:90年代北美館國際策展「本土/國際」策略探討,碩士論文,臺南藝術學院,博物館學研究所,民國89年,p.31

- 5. 即使到了2004年,市長馬英九在展覽序文中仍強調:「自1998年「台北雙年展」舉辦以來,台北市即藉此國際藝術盛會,觀摩與吸納諸多國家之文化特質,逐漸形塑出兼具本土特色與異國風采的多元文化樣貌; 同時透過「城市行銷」的方式,向國際展現臺北文化印象,已達城市文化外交的目標。」; 2006年的市長序言中也指出:「展覽作品不僅呈現當代藝術家對與時俱進之世界情勢的看法與觀點,同時也給與國內藝壇觀摩、學習的機會,並提升台北市在國際的能見度。」

- 6. 完形心理學(Gestalt Theory),又稱格式塔心理學,gestalt源自德文指形狀、形式。此理論主張部分之總和不等於整體,因此整體不能分割,整體乃由部分所決定,部分也由整體所決定。其中的圖與地原則指,在一個具有一定配置的場域內,有些刺激突出容易被察覺,而其他刺激則退居於次要的地位形成背景。

- 7. 2016北雙策展人柯琳科林.狄瑟涵的「當下檔案 未來系譜」並非啟動者。早在2012臺北雙年展「現代怪獸/想像的死而復生」、2015年10月春之藝術基金會的「檔案熱:關於檔案的實踐與方法」已經陸續展開。關美館的「啓視錄:台灣錄像藝術創世紀」嘗試回返台灣錄像藝術的軌跡,北京OCAT喬治·迪迪-于貝(Georges Didi-Huberman)策劃的「記憶的灼熱」從瓦爾堡探討圖像的視覺結構如何生產關於歷史連續視角開始穿越圖像與記憶的命題、立方計劃空間的陳瀅如、洪子健雙人展對於檔案之於文化治理性的雙面刃。隔年11月的視盟與台藝大合辦的第一屆藝術資料庫國際研討會,將藝術家的資料庫建立視為國際藝術社群共同命題。如果我們把台灣更多從影像出發,探討歷史、集體記憶、認同的藝術實踐列入考慮的話,則還可以列出陳界仁、吳天章、吳鼎武.瓦歷斯等更多藝術實踐的案例。另外一方面,在英語世界中,有關當代藝術檔案的討論,稍早較常被引用的論述有策展人恩佐爾(Okwui Enwezor)的展覽出版品「檔案熱:當代藝術的文件使用」(Okwui Enwezor: Archive Fever: Uses of the Document in Contemporary Art, New York: International Center of Photography, Steidl, 2008.)。此展主要呈現運用文件反思歷史、記憶、認同與失落的藝術家及其作品。藝術力(Art Power)作者葛羅伊斯(Boris Groys)的「生命政治年代的藝術:從藝術品到藝術文件」(波里斯.葛羅伊斯著,郭昭蘭與劉文坤譯:「論新」,藝術力,臺北,藝術家出版社,2015, pp.81-98 ),取道班雅明的靈光,以拓樸重建展覽價值。2004年佛斯特(Hal Foster)的「檔案衝動」(Hal Foster: “An Archival Impulse, ” in October, vol. 110, Fall, 2004, pp.3-22.),分別以「檔案即資本主義垃圾桶」、「檔案即失敗的未來主義式視野」、「檔案即半掩埋的木屋」討論藝術家Thomas Hirschhorn、Tacita Dean、Sam Durant如何在作品中連結那些無法被連結的、檢核差異的符號,以及確認通過時間之流從過往殘留下來的事物。

- 8. 以下關於現代藝術的檔案關係與記憶結構的辯證摘譯自Hal Foster: “Archives of Modern Art ”, October 99, 2002,pp.81-95.

- 9. 克林普將羅森柏格視為『後現代主義的』藝術家」,其著眼的,乃是試圖在尋著Krauss與Greenberg的立場,站在科技複製的影像,對抗繪畫的地盤之爭,強調他脫離早年繪畫--包括他的串連繪畫(Combine Painting)--的生產技術,朝向複製的轉印、絹印的運用。不過,我認為與其說是複製技術的使用,不如採用Leo Steinberg的說法,也就是羅森柏格創造「平台式的繪畫平面」(flatbed picture plane)如佈告欄或是圖表般,成為用以承載訊息與散置物件的接收器,是這個「訊息」的轉向,扭轉了博物館的檔案的關係與記憶結構。Douglas Crimp: “On the Museum’s Ruins”, October 13, Summer 1980, pp.43. Leo Steinberg: Other Criteria, Oxford University Press, New York, 1972, pp.82-91.

- 10. 波里斯.葛羅伊斯著,郭昭蘭與劉文坤譯:「論新」,藝術力,臺北,藝術家出版社,2015,p.43

- 11. http://graeberliuv.blogspot.tw/2013/07/groys-on-google.html

- 12. 王聖閎:「世界的圖景裡頭可有我們的身影?」,今藝術,289期,2016年10月,p.121

- 13. 臺北市立美術館:「當下檔案 未來系譜」,臺北雙年展2016畫冊,2016, p.108。作品說明中譯錯誤。原文為“Broadcasts can be recorded, stored and thus memorized but reception can’t.”,原譯為「無法收聽」需更正為「收聽無法被記錄」