《昨日的路徑》: 記憶如何踰越記憶

鄭文琦 | 發表時間:2019/01/31 16:01 | 最後修訂時間:2019/02/12 12:49

評論的展演: 昨日的路徑

「每個人都有一個自己的名字,在家鄉我,則有兩個;一個是本名,一個是『阿雄的仔』。」(王新仁)

圖:王新仁,〈昨日的路徑〉錄像版;數位方舟(2018)

圖:王新仁,〈昨日的路徑〉錄像版;數位方舟(2018)

在谷歌地球(Google Earth)與電玩遊戲之間

由數位藝術基金會規劃的「概念美術館」第二檔,王新仁個展《昨日的路徑(Paths to the Past)》在2019年1月4日開幕。如前一檔台灣數位藝術中心空間開幕時推出的概念美術館首展—陶亞倫《穿越光牆(Archive or Alive?,2018/8/24~10/31)》—必須使用VR(Virtual Reality)頭戴裝置,每次僅提供一人體驗並觸及數位藝術典藏/展示格式討論的案例[1];《昨日的路徑》也是其同名作品〈昨日的路徑〉的VR版。〈昨日的路徑〉錄像版更早就在葉庭皓於國美館數位方舟策劃的音像藝術展《聯覺共振(Chromesthesia Resonance,2018/9/1~11/18)》中發表。原格式是雙螢幕錄像,儘管影像敘事相似,但平面與立體知覺的再現轉換,必須透過不同的編碼。因此從技術上來說,VR版也是完全不同於原版本的另一件作品。

無論是VR版或錄像版的〈昨日的路徑〉,這些作品的溝通層級皆預設有數位工具使用或思維經驗的使用者,最起碼的要求是把一個3D立體建模的地景模型,設想成為包含一組可操作的視覺物件,並在這個模型被分裂為部份或離散的更小單元時,仍可以辨識出各個單元與整體之間關係的能力。同時,影像所召喚的感受性則來自特定空間記憶的個人在場經驗。以上或許是在追問其美學意義之前必須先釐清的前提;而在這次作品裡,透過數位建模的(平面或立體)空間裡再現的所指地理空間,正是王新仁的故鄉:台中盆地北側的台中市神岡區。

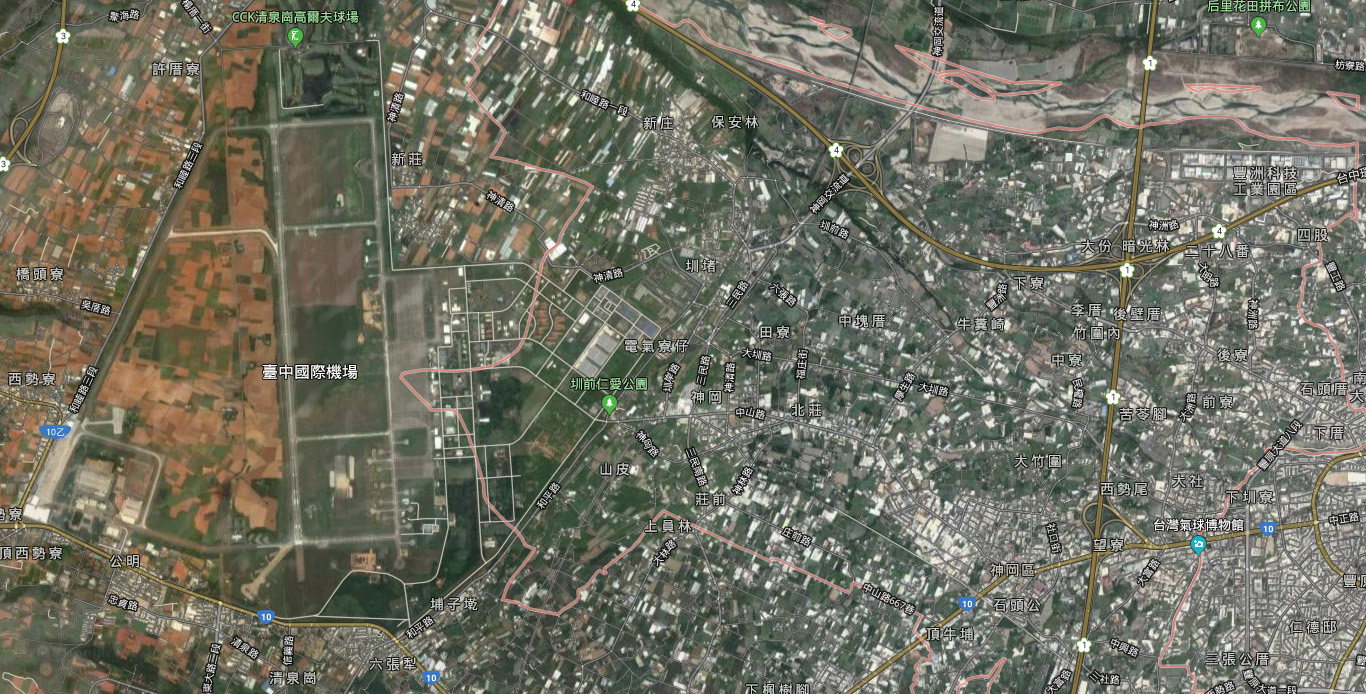

圖:神岡區(Google earth擷取,2019/1/31)

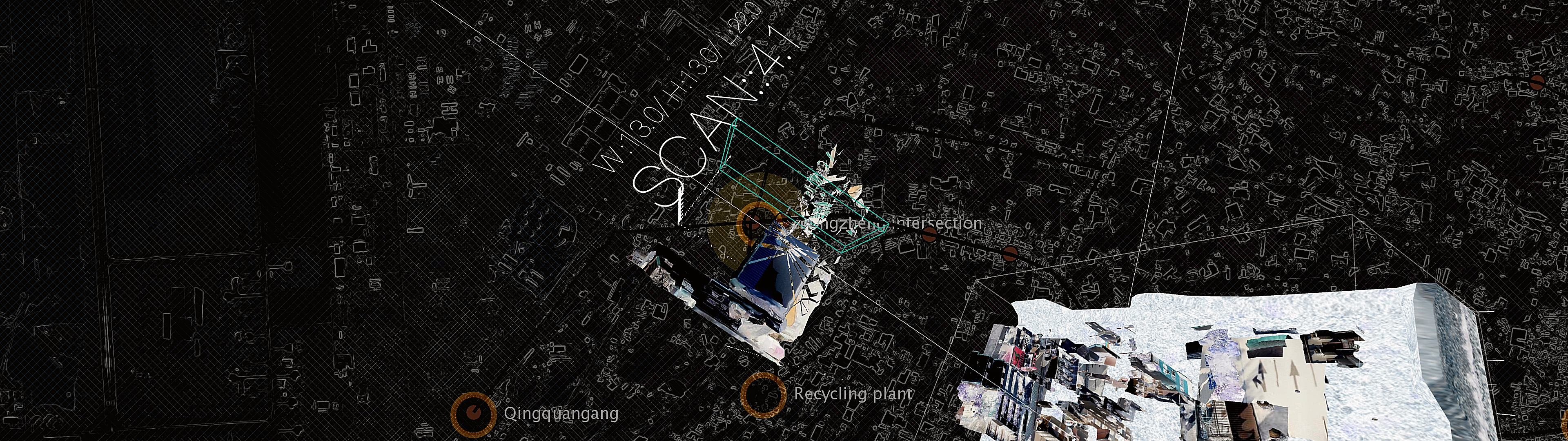

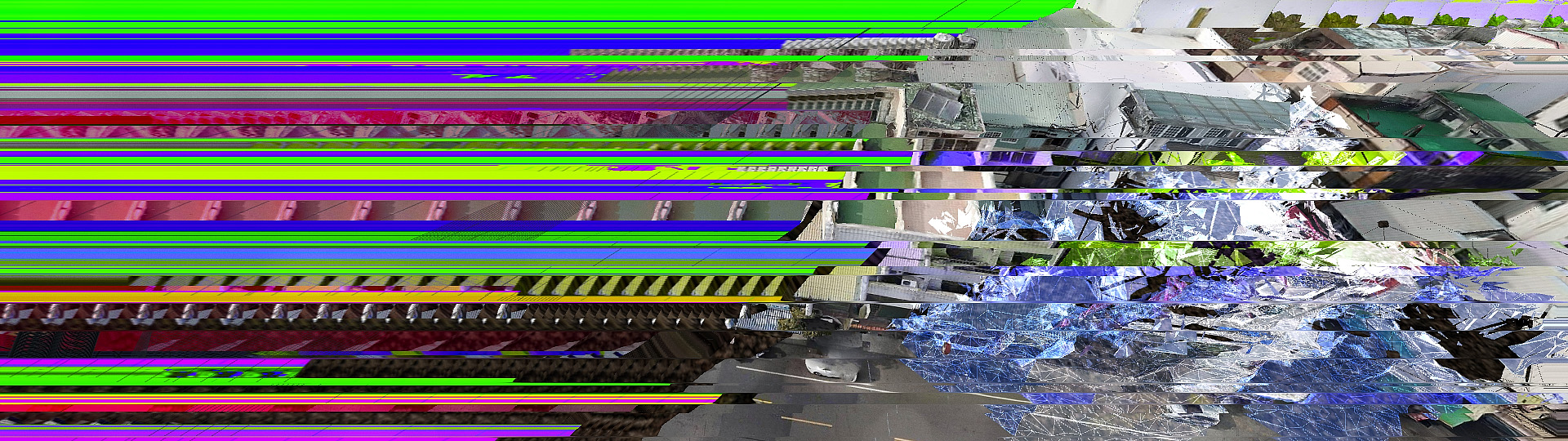

在〈《聯覺共振》:故障美學的頑強抵抗〉一文裡,作者Gabriele de Seta描述藝術家「探索家鄉的地理空間結構,藉由懸浮座標與地名來標記定位,破壞性的扭曲與干擾卻逐漸增強而瓦解與場所的連結:產生色偏,影像裂解為寬度不等的色帶,旋轉的城市元件畸變而模糊邊際,3D模型也轉換為線框的骨架」[2]。在猶如通過「故障的HDMI傳輸線播放的『當個創世神』(2009年推出的開放世界沙盒遊戲)和谷歌地球的混搭介面」裡,王新仁用變頻噪音與不時插入的環境錄音,拼湊出一種混合真實的虛構音景(soundscape)。但音景與畫面的脫節卻呼應視覺期待與影像畸變的認知錯位,而原本明確的地理符碼,隨著時間推移而染上多重色帶或融解顯像的變調,正是「故障圖層」(glitches)的參照。

而在「故障」之前,《昨日的路徑》究竟提供觀者何種空間想像?行動座標似乎提供「電玩」的比喻:在那個抽象化的等比例虛擬立體地圖上,透過代表玩家的數位替身(avatar)在座標上進行不同的認知活動,隨遊戲開展的認知歷程,玩家也能在座標代表的虛擬空間裡到處移動並探索更多事件—且這些座標甚至不需類比現實的空間。但〈昨日的路徑〉給出的關鍵線索並非來自電玩或其他虛擬座標,而是作者的故鄉:神岡。在此作品並非先以電玩為喻提示如何「觀看」(特別是VR技術所中介的擬真空間感),事實上,其空間感更類似谷歌地球(Google Earth)這樣的線上應用程式。此處的關鍵差異在於:使用者無法自行操控地景3D物件群組的觀看位置,而是被動地觀看它(們)逐漸化為故障圖層的變調歷程。

作為記憶的實在性與關係性

或許也可以說,這種經驗使我們聯想到《技術與時間》立論的技術框架不斷提示的「解域/非領土化」[3]。如今人們就算初到陌生的地方,也會透過連上網路的谷歌地圖搜尋地名,進而立刻設想出自己與真實空間的關係,或者規劃行動路線。那麼,神岡的地方性(locality)在此仍是不可取代嗎?而除了真實的記憶以外,我們又可以用何種方式來掌握作品的意義?就像《昨日的路徑》的策展論述所說的:

「如果我們對於家的感覺,是在跨過某個邊界之後就油然而生的穩定感,我們難道不是以某種特定的演算方式,將不同的脈絡下的回憶方式定義為『記憶』,將邊界的跨越定義為『家』的抵達/離開?那麼,演算法時代的『記憶』到底以什麼樣的模式呈現?」

圖:王新仁,〈昨日的路徑〉VR版於電腦畫面截圖;台灣數位藝術中心(2019)

圖:王新仁,〈昨日的路徑〉VR版於電腦畫面截圖(Glitch);台灣數位藝術中心(2019)

我們可以看到,「家/記憶/演算法」在此被組織為三位一體的實體概念,然而,這三者的邊界卻有不同脈絡或「語法化」(grammatization)定義—正如《技術與時間》作者斯蒂格勒延伸Sylvian Auroux的語法化概念,指稱「從連續時間到離散空間的訊息是指稱某種朝向『第三持存』之流的根本外化形式」[4]。且無論電玩式或谷歌地球式的觀看,其介面都要求觀者「虛擬在場」。但在同時,這個在場也反向要求主體將一套地理空間的抽象座標內化於大腦思維,使「地方」在此作用中體現為某種可以被心智掌握的對象,它也像是從「文字」進展到「數位」(語法化)的過程。

從地理文本來看,神岡是一個極為普通的行政區。如同台灣其他地名演變,它的歷史涵蓋了平埔族、客家人與閩南人鬥爭的近代開發史。而在被編列為現今正式的行政區之前,原本在日治時期被命名為「Kami-oka」(神岡庄,1920~1945)。但即使有過不同歷史的命名方式,這些差異編碼也不會影響(初次造訪的)觀者產生空間感知上的區別,遑論透過VR介面進入座標。從谷歌地圖上或者實地走訪將會發現,神岡的特色不過是小型加工廠與田地錯落分佈。事實上,那正是人們在高鐵或台鐵一類的交通方式穿越台灣西部的平原地形時最常看見的鄉鎮景觀,同時是最容易被忽略的車窗印象。[5]

圖:真實地理空間的神岡區景觀

而在數位文本裡,「神岡」這一個原本不太容易給人具體印象的空間能指,卻因王新仁的3D掃描與建模而成為獨特性的記憶素材。矛盾的是,原本是要表現真實空間的數位影像空間,則是隨著音像畸變與錯位而愈加失真,並在過程裡暴露出這組名為「記憶」的數位虛構性。關於「神岡」的特定記憶所體現的,正是一種逐漸流失(實體)的數據化歷程,正如許煜所說的:「假如自然物件的考察是關於主體和實體(substance)的辯證,而技術物的考察是關於物件與環境之間的關係性,那麼,數位物件的考察必須藉由更進一步推進該兩種考察而獲得新的方向。」

而當王新仁對「家/記憶」的記憶考察從神岡的實體隱喻過渡到物件與環境之間的關係性時,地理細節也加速朝向第三持存乃至數位的外化,最終成為一組與實存地理空間不再關聯的離線數據。[6]

圖:「概念美術館」展示空間;台灣數位藝術中心(2019)

人為記憶的界線

如果「記憶」成為可運算的數位存有,對自然物件的情感也轉移至對數位物件的感知經驗,那麼,所謂的數位記憶如何支撐情動的運算基礎?更重要的是,從主體—實體的記憶方案到數位物件—環境之間的關係性,是在何種層次上進行轉譯?在〈昨日的路徑〉裡,王新仁利用田野錄音、空拍捕捉和以此重建的3D記憶物件為我們提供了獨特的影音經驗。透過程式自動演算即時改變觀看,如同不可預期的流動記憶地景—與其說是一種鄉愁,不如說是一套開放而斷裂的數位腳本,而這樣的記憶也不再依循著特定的真實地理經驗。

《昨日的路徑》曾說:「是什麼定義了家,是空間上的地理座標、是戶籍上的居住地、還是家人居住十年以上的場所?」[7]假設「家/記憶」是一組關於主體—實體的語言建構的個人經驗,那麼,王新仁以數位技術重建的「神岡」3D空間,便是在這組個人經驗的基礎上,重新打造一個不存在地理實體的數位記憶場域;正如我們所知的王新仁在家鄉的另一個名字(阿雄的仔)。對非關記憶的旁人來說,這個新的場域甚至不是以傳統二元觀點所詮釋的精神性空間(因為後者仍仰賴傳統的主體觀點),也不存在著明確的邊界,而是隨著不同個人觀點而延展感知的經驗範疇。關鍵在於:作者到底提供多少記憶素材讓人在特定感知層次上重組體驗?(如果他不說,我們也不會知道另一個名字),而這條畢竟存在看不見邊界(極限值)的數位記憶模型,是如何反饋記憶的有限性/指向性,最終,又如何調節我們對於現實空間—時間界線的想像呢?

[1] 「概念美術館」為數位藝術基金會提出的虛擬展示方案,聚焦於「作品在歷史脈絡中的真實性,立基於數位時代網絡思維及觀看與體感技術,企圖以文化分層的歷史架構補充類比式物質典藏方式的不足,創造新數位敘事經驗。」由王柏偉擔任館長。陶亞倫《穿越光牆》原型是2009年應數位藝術基金會之邀,於當時其營運的台北數位藝術中心現地製作的動力機械作品〈終結歷史之光〉,為不同於《穿越光牆》的實體空間裝置。見「概念美術館」各期展覽:https://dac.tw/cmoaexhibition/(2019/1/25擷取)。

[2]Glitch可指故障、當機、錯誤等,如聲音雜訊、影像畸變、編碼錯誤、跨媒體彼此干擾、硬體不正常運作, 有時通過數位工具模擬類比故障效果以達到更佳操控干擾的程度。見Gabriele de Seta,〈《聯覺共振》:故障美學的頑強抵抗(The Persistence of Glitch: Chromesthesia Resonance)〉:http://www.heath.tw/nml-article/chromesthesiaresonance/(2019/1/26擷取)

[3]「當今技術的高速發展引起了時間化(事件化)內部的斷裂,伴隨而來的是非領土化(déterritorialisation)過程,這就要求我們重新認識技術性問題,並使技術問題和時間問題的結合顯得非常突出。」。Bernard Steigler,《技術與時間1:愛彼米修斯的缺失》(Technics and Time I: The Fault of Epimetheus)。

[4]斯蒂格勒進一步區分三種不連續的語法化:文字(literal)、類比(analogue)和數位(digital)。這些不連續性的層級指向不同的書寫與閱讀系統,更重要的,指向不同外化路徑及因而開放的可能性見。許煜轉述「數位」語法化;Hsu Yuk,"What is a digital object?" Metaphilosophy Vol;.43, No.4, July 2012。筆者自譯。

[5] 主要參考網路上的資料,特別是繁中維基百科上的「神岡庄」資料記載。而藝術家對神岡的補充印象或許是:「全世界最大的自行車代工廠就在我家隔壁」。

[6] 根據許煜,數位物件(digital object)會表現為三種相互依存但無法被化約或總歸成同一者的狀態,即:物件、數據、網絡,因此這裡不只要問作為記憶的數位物件,更必須要問支撐其存在的網絡為何。在此,或許我們可把作品視為一種數位物件的隱喻,並設法描繪出這個物件與環境的關係。見Hsu Yuk,"What is a digital object?" Metaphilosophy Vol;.43, No.4, July 2012。

[7] 參見策展論述,出處同1。