【總監筆記簿】頁十三:為誰而舞,為何而跳-關於葉名樺《十七年蟬》的不完全評論

Author: [台新銀行文化藝術基金會/陳泰松], 2018年07月24日 12時11分

評論的展演: 松菸啟動計劃展演 無時鐘特區

圖版提供|葉名樺 攝影|李欣哲

圖版提供|葉名樺 攝影|李欣哲

頁 十三 | 日期:二〇一八年 七月二十四日

為誰而舞,為何而跳

-關於葉名樺《十七年蟬》的不完全評論-

從塞車的高架橋趕到台北松菸,葉名樺的《十七年蟬》已經開演十分鐘,入門發現裏面塞滿了人,並擠在一個房間前,站著圍觀,看著裏面的表演,讓我難以靠近。一絲念頭閃過想放棄,走人算了,但又想到過去經驗決定留下繼續觀望,結果一如所料,後來我看到她們了(包括她邀來共舞,吳和儒),或者說,貼近看到她們的表演。這個經驗是表演者會考量觀眾位置,盡量讓他們有貼近觀看的可能時刻,而這通常不是指固定座位的表演場所,而是類似Live Art的演出場地。

錯失起頭段落,再來是擠不進去看,因此我從舞者走出房間開始看,看到舞者緩步行進,另一位從另一個房間走出來,坐在三面鏡前的椅子上,前者在地板上劈腿旋轉,人群因而躲避閃開,形成一塊空地給舞者,並圍觀。此時,我注意到舞者腳板,顯然拉筋過,屈伸有力,即使厚度單薄,但牽引腳板皮肉的筋骨結實,令人印象深刻。身兼舞者與編舞家的葉名樺,身體顯然是有長期訓練的,吳和儒也是,具現在她們舉手投足與肢體動作之中。就《十七年蟬》來說,這個細節是有意思的,因為近年來,我們看到她勇於跨出芭蕾舞的技巧與身段,把舞蹈當成某種思想的載體。這不是放棄,這個細節是證明,但與其說是證明,還不如說是來自根深柢固的身體慣習(habitus)。

圖版提供|松山文創園區 LAB 創意實驗室

圖版提供|松山文創園區 LAB 創意實驗室

舞碼蟬蛻

這個詞借自Pierre Bourdieu法國社會學家,指一種集體歷史的產物,並形成客觀的結構,而且持久,能在一個社會體或個人身上自行再製。芭蕾舞,就像任何舞蹈,總是經過不斷反覆的操練,養成自身的舞碼與美學體系,加上傳播與文化影響力的滲透,慣習就是這種東西,一個需要「適應與反覆操練的產物」[1]。因而。它沒有負面意思,是中性的,在施行者身上是既能生產、也會給予制約的法規,是對「群體共享的符碼進行掌控」[2]。芭蕾,葉名樺從小習舞到大,說它是傳統或西方傳統,這太過於表面了,因為任何舞蹈都有符碼,無論是外來或本土的,或是怎樣又怎樣,都是語言或文法規定的產物,後天習來,是加諸在人身上的語言規訓。

是我偏好這個腳板運作——芭蕾舞蹈的腳法,只不過是細節,無關緊要?不是,是它在這樣Live Art裏帶出了一段過往芭蕾舞碼的遺跡;在那裏,不由自主地,持守著它的肢體慣習。這是歷史化的身體,但仍活著,是活著的符碼,即使已是肉身邊陲了,依然貫徹到底的運作著。何不放掉它,是放不開的傳統?若傳統是堅持過往,像是把這個堅持建立在世界是不動的信仰上,把自我凍結在恆靜的時空之中,那就最好放掉吧!但這個腳板不是這樣,因為若說它是傳統的,那是被帶往未來、活在未來的傳統,或者說,是立意把自我帶往未來、要去找出自我經典化的未來之路,一條尚未到來的蟬蛻之路;是蟬蛻的舞碼,是任何舞碼都要被視為殼,都要從中脫出的蛻化之路。簡單一句話,她要帶我們去別處,絕不是芭蕾舞劇,而那會是什麼路?

圖版提供|松山文創園區 LAB 創意實驗室

圖版提供|松山文創園區 LAB 創意實驗室

人蟲流變

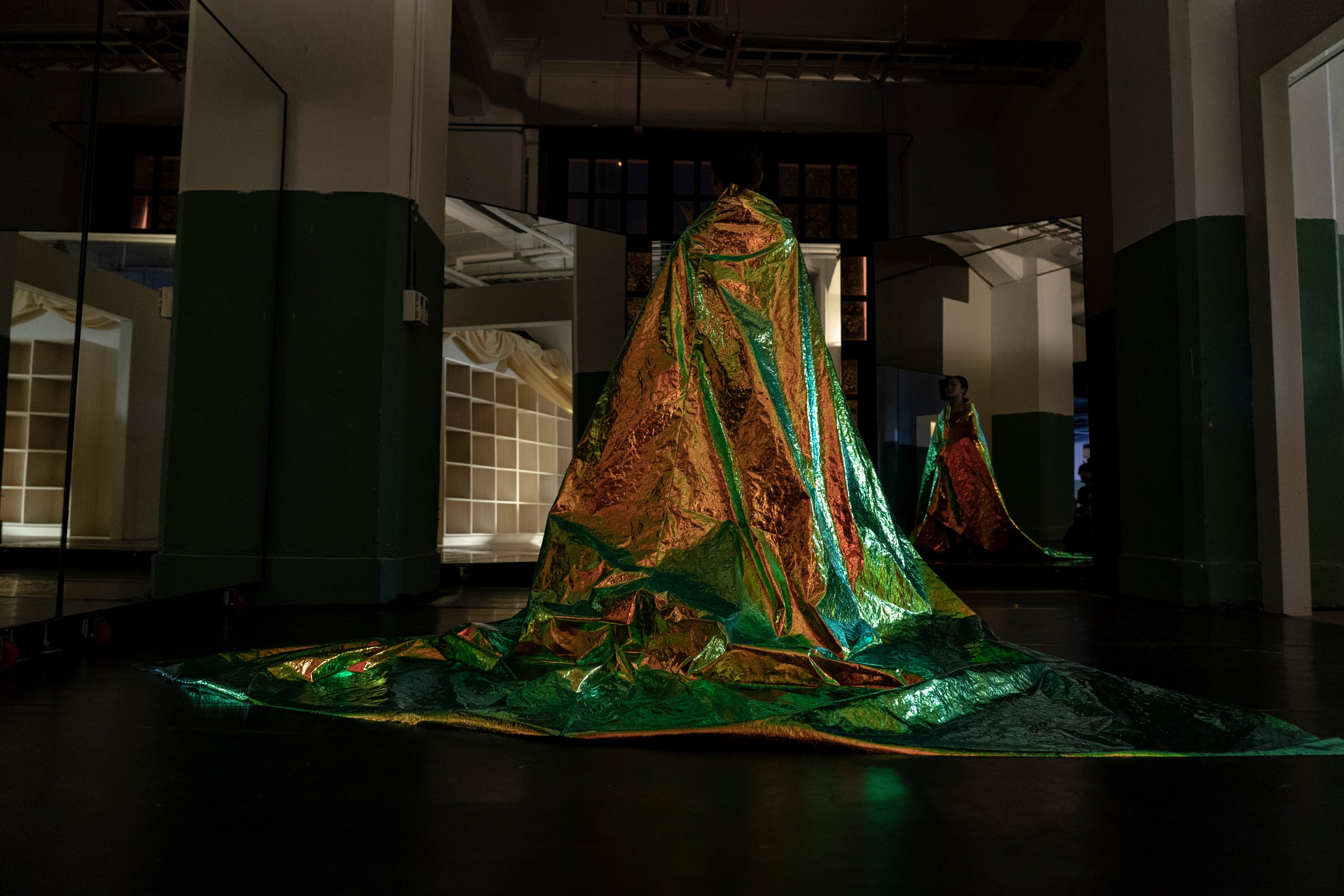

首先,《十七年蟬》有個敘事,是葉名樺“自我蟬化”的故事。這不是蟬的擬人化,因為不是童話演出,賦予昆蟲一個人格,而是反向的,企圖讓自己“蟲格化”,去揣摩蟬的生態,感覺它的樣態,試著讓蟬有人的思想在活著,感覺著,像是人化作蟬的流變。因這個流變而啟開的感知是什麼——它的張力是什麼性質,會帶出怎樣的視野?葉名樺玩了蟬與禪的雙關語,把蟬蟄伏地底17年(從卵、若蟲到成蟲)的生態設想成一種禪定的精神狀態,並疊加到自身的生產經驗上。生產、禪與蟬的串聯,不僅是表現在語文思維上,更是透過舞碼企圖貼近的思想。我回到先前談腳板而中斷的那幕,在地上劈腿旋轉後,她走向鏡前的舞者,共同鑽進黃金色的布裏,隱喻為蟬羽化蛻除的外殼,所謂的蟬衣,然後一位舞者從布的裏面鑽到鏡子後面消失。有個過場給忘了,只記得好像後來藏在布裏的舞者現身,向前行走,另一位舞者跟她會合,兩人一前一後,同步,後者每次舉步都會刻意輕觸前者的腳板底,再前行;之後,兩人雙手交纏,無論身體如何組合,彼此雙手就是不會鬆脫分離,此等舞姿直到兩人已是屈身背對背,手還繼續交纏著,觀眾這時大致明瞭了,這是隱喻,蟬的交尾時刻。

如果有好記憶,在擁擠人潮中能像記者般,勤作筆記或不忘筆記,或許就不會漏失《十七年蟬》的幾個環節了——包括不要遲到。總之,最後兩位舞者相距約一公尺,面對面僵立著,一直不動,暗示約50分鐘的舞蹈結束了,等觀眾離開;果直人是一一離開,逐漸散去。然而,僵立的面對面,這個場景有一股面直的張力,像磁吸效應,發生在她們之間,也擴及到觀者與她們之間,一度讓我不想離去。在演後座談的空檔,葉名樺跟我談到這個迷人氛圍與彼此相同的感受,若不因為演出條件的限制,都希望這個狀態繼續維持下去。

圖版提供|葉名樺 攝影|李欣哲

圖版提供|葉名樺 攝影|李欣哲

作者舞蹈

這全然是Live Art?在《十七年蟬》有個狀態使它不完全是,因為它還要求跟觀眾因時、因地制宜的互動,反而是她2017年在北師美術館的《一個人的美術館—寂靜敲門》比較是。跟她相較,林人中2016年在台北國際藝術村的「邂逅計畫:兩個人的展覽」是Live Art更為經典的演出。然而,葉名樺的舞作異秀之處在於試圖穿越訓練有素的舞蹈平面,一個偏向90年代歐洲「作者舞蹈」的概念,Philippe Noisette所說的「不跳舞的舞作」;舞者在此不再是替編舞家而跳的演員,而是自己就是編舞者,一個主體化的過程[3],涉及的多是自我認同或生命體悟等相關議題,一種自傳體例的舞碼。那麼,《十七年蟬》帶給我們的美學圖式是什麼?

正如前面提到的,這是在蟬、孕生與禪思的意念串聯,因而舞蹈要傳達的不可否認是企圖在觀眾眼裏喚起此般串聯的圖像,且此圖像佔有舞蹈文本的主導地位,以至於我想指出舞作當中不是圖像的、或非圖像所能限定的成份,那就是舞者面對面僵立的時刻。如同《一個人的美術館—寂靜敲門》,這個僵立不語的時刻已經揭開問題了:在當今世界或此時的我們,舞蹈,若不是表演,為了表演藝術而表演,為了理所當然的藝術而舞蹈,那會是為誰而舞,為何而跳?

有必要追問這個基進問題,因為葉名樺的舞作已經為我們打開了,不僅“敲門”而已;它已在“寂靜”中作響,所以我們不應關上門。

圖版提供|松山文創園區 LAB 創意實驗室

圖版提供|松山文創園區 LAB 創意實驗室

獨舞不獨

儘管世界有許多傑出舞者,理念卓越與舞作創意,或把舞蹈當藝術教育來推廣,無論演出是在劇院或在戶外,我們大可擁抱舞蹈多樣性的美學饗宴;然而,這些都得對到如此問題:舞蹈,本不只是表演,而是因為有“事”才舉行的,或者,是因某事的需要才演出,並把觀眾一倂帶入事件而演出的,演給一個事關他者諦視的活動。且讓我們回到舞蹈源自的儀式,有其祭典或節慶的理由,是人跟神、鬼或形上世界建立聯繫的活動,或基於共同體的生命凝聚而舞蹈。今天的人,活在資本主義與個人主義的世界裏,若有人尚且說自己還拜鬼神、有宗教信仰,認為自己跟某種形上或宇宙有聯繫,那不是騙人,便是價值分裂:因為有事就拜,沒事就以資本價值過活,無關信仰。那麼,除了秀場娛樂,服務性的社會功能,當代人只剩把個人生命當儀式而舞?

如果能把個人生命轉化成儀式,像是蟬,只為了這個自身目的而舞,但同時也是為了他人而舞,或許是在群體之外找出獨舞不獨的辯證/舞作,但內容那會是什麼——而舞蹈不就是有某個超越界盤據其上?對此,我們無須乞靈諸界,因為它就在你我之間,或在諸自我之內。猶如《十七年蟬》的結尾,兩位舞者面對面;她們僵立著,近乎禪定的擬態,昇華為自我的鏡映或深邃的非我。這確實是有些神奇的時刻,她們彼此面質,有如雙立的雕像,不由自主讓人端詳其身軀的可能細節與徵兆,但最後無非就是等著觀者離開,讓人期待葉名樺的舞作在這次演出後的可能開展。

陳泰松2018/7/24

[1]Esquisse d'une théorie de la pratique , Pierre Bourdieu, ed.Seuil, Paris, 2000.

[2]同前註。

[3]Philippe Noisette,《當代舞蹈的心跳:從身體的解放到靈魂的觸動,當代舞蹈的關鍵推手、進化論與欣賞指南》,吳佩芬譯,原點出版社,2012年,台北

相關評論

蟬聲與禪身──《十七年蟬》 --- 白斐嵐

織布或不織布:「無時鐘特區」裡的時間預設 --- 鄭文琦

關於《懶繡停針》,與後來的時間 --- 鄭文琦