肉色的祭壇與變形的鏡子,從「複眼叢林」談張徐展的創作

Author: 莊棨惟, 2022年12月21日 01時06分

評論的展演: 複眼叢林—張徐展個展

《熱帶複眼》展場攝影,照片由筆者自展場攝影

《熱帶複眼》展場攝影,照片由筆者自展場攝影

序言

張徐展的《熱帶複眼》於今年11月20日獲得第59屆金馬獎的最佳動畫短片獎,隨之而來的是井噴式的媒體採訪及介紹,使得本來已經因臺北市立美術館個展「複眼叢林」(展期為2022/08/20至11/13)而大受好評、廣受關注的藝術家,再度被眾人矚目。本文嘗試以關注張徐展作為藝術家的創作脈絡進行討論,糅合了近期的評論與採訪內容,有別於聚焦在「金馬獎的得獎作品」(如放映週報將它放在動畫電影的範疇與其他參賽作品進行比較),轉而回到「複眼叢林」個展的討論,意圖以當代藝術的視角去討論跟分析張徐展的作品與創作歷程。

張徐展自2018年開始發展「動物故事系列」,而2022年這次個展「複眼叢林」堪稱是其階段式的完整呈現,更可以視為「一件作品即是一個展覽」的展現。張徐展的展覽常以錄像作品作為展覽中生動的靈魂,靜置的劇場裝置呈現其骨肉(屍骸),觀眾在反覆播放的錄像中成為意識恍惚的靈媒,參與著藝術家所主持的每一場降靈會。

《熱帶複眼》此作長約16分鐘,主要呈現一隻動物如何踩著水裡的動物/掠食者作為橋梁而往返對岸的情節,然而這隻主要角色的形象有時是「鼠鹿」(老鼠的頭、鹿的身體、兔子的大小,源於東南亞地區)、有時是老鼠或是狐狸;水裡的動物形象則是在鱷魚、水牛、螃蟹之間不斷地轉換。在片中無處不在的蒼蠅(雖然我覺得更像是黑水虻),既是旁觀者、是觀眾的眼、是導演的鏡頭,更是「複眼」本身,更甚者,牠是靈的化身,依附在鏡子中而化身各種形象的動物。

以張徐展的話來說,「鏡子是承載多元形象的文化容器」,蒼蠅穿梭在故事中就像是觀眾,旁觀著藝術家所欲呈現的,文化中的複數與流動性。與過去發表的作品相比,本次個展的製作規模提升了一大截,除了電影工業技術的挹注,又與樂團「落差草原WWWW」合作,結合印尼的甘美朗樂器和台灣的醒獅鼓樂豐富了音樂表現,意圖完整展現文化的混融及「熱帶」之名。

張徐展早期的創作如《陰極射線管的神祕儀式》,以鉛筆動畫風格探究動畫的媒材特性,2015年時在臺北數位藝術中心舉行個展《動畫日誌系列 no.1-no.18 》,彼時應該尚未開始使用紙紮媒材。因此藝術家的創作分成三段重要轉型,從早期的動畫創作,到後來「自卑的蝙蝠」和「Si So Mi」時,紙紮漸漸地被帶入到藝術家的敘事中,形容死亡、重現兒時記憶,漸漸地發展出一套特有的「降靈術」。隨著創作框架的擴展,如同他的個人履歷所述──「個人之於社會的謬察、家族記憶(技藝)之於社會的困頓」,從個人出發,再到周遭的社會現象。

紙紮這個題材除了在2013年的蘇育賢《花山牆》一作,躍進了觀眾的視野外,在台灣當代藝術圈,張徐展一詞幾乎等同於紙紮創作,有別於文化研究的切入及旁觀者的視角,他持續以更為直覺、貼身的方式發展出自己的藝術語彙。

〈陰極射線管的神秘儀式〉,照片取自2020台灣美術雙年展

從《紙人展-房間》靈靈壹,再到《Si So Mi》,可以發現有一些共同的創作主題不斷地在張徐展的紙紮世界出現,家中老狗小黃的身影,在菜市場遇見的每日癟去風乾的老鼠屍體,並將自己化身為不同角色而安插在場景中。在《明鏡》系列,也可以看到如壁虎、青蛙、蛞蝓等動物屍體小夥伴,既帶著詼諧,也懷著藝術家對死亡母題的興趣,使得場景中總隱約能聽見他的呢喃自語。之後前往印尼駐村的經驗,使得他創作的故事方向摻雜了新的元素,《動物故事》系列持續地發展,從〈AT5〉再到〈AT58〉,以至於本次《熱帶複眼》的完整呈現(AT意指AT分類法,是一套民間故事與童話分類的方法,引自Where Paper Becomes Flesh一文)。在2022年的個展「複眼叢林」中,這些指涉的靈魂與屍體;這些祭壇與降靈術,在張徐展的創作表現,像是常漲的湖水、像是蔓長的森林,成為奇幻又莊嚴的存在。

《明鏡系列》,照片取自就在藝術空間

不倦的肉身、皺摺美學與紙膚

陳湘汶在〈記憶的迴聲與路死的樂章〉中對張徐展的創作脈絡進行完整的梳理及分析,可以從中看出藝術家在文本與事件鋪陳(說故事的技術)上愈發成熟,敘事結構也更為具體。陳湘汶也在文中點出了張徐展創作的幾項關鍵元素,例如在他所創造的房間中,如穴居的、彷彿身居母體中的肉感空間,似乎到處都有著濕潤的水(淚),成為了藝術家私密記憶的物質性暗示。

此外,陳湘汶也點出了「皺摺」在張徐展作品中的特質,既是能夠具體描述著「一個充滿皺摺的暖紅色濕潤場景」;皺摺又能帶給人觸視經驗、記憶;也能符合創作者的意圖去「強化了角色的動態感」;同時也是在糊紙工藝中「評斷一位師父功夫高下的標準之一」。進而連結了張徐展創作時的身體勞動,「長時間塗抹糨糊而起皺的手指肉,似乎更像是動畫裡如肉身般的場景」。從陳湘汶的「皺摺」出發,我們或許可以嘗試從法國後現代主義哲學家,德勒茲(Deleuze)的皺摺討論中找到可能的連結及美學可能性。

在陳瑞文所撰〈德勒茲的「皺褶」理論〉中,他分析德勒茲從巴洛克繪畫著手,進一步將「皺摺」分成再現藝術本質的六項表現特點,其中兩項即是在說明「皺褶與組織」的關係是「材料-力量的思想」。陳瑞文解釋,「德勒茲認為巴洛克畫家或雕刻家並不想如實再現人物形象,而相反地是去促成皺摺,去促成油畫肌里、色調、材質感覺、光影變化等組織事件」,因為將物質的皺摺提升至無限,才能彰顯精神的無限力量。

在巴洛克的靜物畫中,那些幃幔、天空與濃雲、桌毯與河流所呈現的皺摺,德勒茲形容其是「不使之無限就不能展開它們,汲取精神寓意」。陳瑞文因而在文中總結了德勒茲的論證──「『皺摺』化身為世界之入口:既不涉及身體、衣服或花崗岩的皺紋,也非這些皺紋帶來這樣或那樣的本質,而是畫家追求新東西的力量本身,內含原動力和力量的基因。」

回到陳湘汶對「皺摺」所做的形容,我們似乎可以重新理解那些紙偶上的皺摺、藝術家手指因沾染糨糊而起的皺摺,在那長時勞動下的、無盡的肉身疲倦中,在製作定格動畫時的反覆操作(藝術家自述,製作一秒困難的畫面可能要花費十二個小時),從中我們或許可以看到皺摺在物理與時間中蘊含的力量與美學價值。

因此,我們可以視「紙膚裝置」為張徐展的展覽中,皺摺美學的直接展現。「紙膚」的肉身性,來自於騷動的線條、皺摺與濕潤成形的筋膜骨肉,藝術家將展場空間轉化為肉身,在乾淨簡明的投影錄像白盒子中,觀眾走進展場彷彿走進有著濕潤骨肉的洞穴母體,在跟著鏡頭走進紙紮世界,將身體想像化作沉浸體驗。

值得一提的是,藝術家使用報紙來製作「紙膚」,是具有其社會/藝術史意義的,藝術家吳瑪悧於1985年舉辦了「時間空間」展覽,其中運用了大量的報紙,「把報紙揉過、黏貼在整個空間,看起來就像是一個報紙叢林」。雖說吳瑪悧當時欲呈現的是她返回台灣後,感受無處不是噪音的印象,然而這樣的雜訊,過了三十多年後,在張徐展的「紙膚」中卻長出了文化的分歧與相容的穴居。在黃宗潔的〈讓牠們得到生前從未有過的凝視:張徐展「借屍還魂」的藝術世界〉一文中,也提到了相似的想法,「四周牆面由不同語言報紙所糊成的紙膚空間,再次強調了文化的可譯與不可譯,以及藝術作為一種語言,如何提供了超越文字的可譯空間。」

因此,「紙膚」上的華文、英文、〈Si So Mi〉發源地的德文,以及《鼠鹿過河》故事來源的東南亞語言,彷彿是生長而成的「鸞文」, 又如張徐展自述般「作為一種神靈走獸表皮的象徵」,具有穿透文化、生死疆界的能力。張徐展意圖將展覽空間用紙膚給整個包覆起來,像在做著紙紮一樣,而那些報紙上的文字則透過觀眾的閱讀,彷彿一遍又一遍地覆誦著喚靈的密語。

紙膚的筋膜骨肉,照片由筆者自展場攝影

《時間空間》於2021「所在」展覽重製,照片取自國立台灣美術館

降靈術與鏡中自我

鏡子常常在張徐展的創作中出現,在《紙人展》〈靈靈一〉及〈靈靈參〉中,我們可以看見在「玫瑰小黃」上有一片鏡子在晃盪著;在《明鏡系列》中,那些被壓癟的小動物們則對著鏡影自憐。在張徐展的作品中,鏡子可以被解讀為兩種形象,一是附靈/降靈的媒介;一是通道/出入口,用陳晞的說法加以補充,即是「鏡子作為界的出入口意象,鏡子是反映這個皺摺世界的唯一平滑,引導我們在去除預言性的敘事之間,看見敘事與視界的反面,再從無數個反面的碎片,串連到他方。」

鏡子成為穿越可能的前提,是因為觀者在其中看到了共同的語言,才得以從彼此相異的世界、皺摺中,抵達同樣的敘事平面。如同張徐展在個展入口所設置的鏡子裝置,像是在角色扮演遊戲(RPG)中會出現的復活點/重生點,鏡子就像是身分穿梭、異世界交會的通道。在〈記憶的迴聲與路死的樂章〉文中,陳湘汶也針對水與鏡子的布局,做出從實體展示到隱喻之間的合理解釋──「鏡子或水暗示異質空間的交界,鏡子在製作上可以擴展視覺的空間或者增加物體的數量,而後在張徐展的脈絡中它逐漸作為生死、現實與記憶或者觀看主體問題的關鍵。」

個展入口的鏡子裝置,像是復活點/重生點。照片由筆者自展場攝影

另一方面,鏡子也可以是附靈/降靈的媒介,觀者從鏡中看到自己的身影時,一霎間從旁觀的身分被拖拽至「我在現場」的現實,像是照射到縮小燈一樣,被拉進了張徐展設計的迷你紙紮世界,也暗示著觀者與對鏡自憐的紙偶之間的對應關係。在張玉音的文章〈愛欲與生死的馬戲〉中,也提到了面對「鏡子」時所產生的擬人、介於中間模糊地帶的狀態。張徐展自述,「那個風乾、壓扁的狀態很像動物的魂身,以紙糊就是一種替身的狀態,它沒有生命,但又意識到自己,面對眼前的鏡子,充滿無能為力的問號,保留一種尷尬的狀態。」這樣面對鏡子的狀態,張玉音說明是與藝術家自小協助紙紮製作的記憶相關,那種移情的狀態,就像紙紮世界中的小動物面對鏡子時,鏡像使張徐展「不斷地看到自己與別人的樣子......也成為影像作品中內置的通道,通往彼方的洞口,老鼠的凝視不僅是悲劇的敘事,更是鋪陳出一種生存狀態的皺摺。」

這種「替身」的狀態、以及凝視而產生的移情,在黃海鳴的文章〈廢廟中不斷反覆的可疑可怕儀式─寫張徐展於就在藝術空間中的個展《SI SO MI》〉中,則是以動畫電影中全知的「鏡頭」來詮釋無所不在的身影,而我更進一步地解讀其為觀眾降靈的表現,如同《熱帶複眼》中無處不在的蒼蠅一樣,「好像我們就是這些通常演給鬼神看的戲的無形觀賞者,我們就是鬼神或者是亡靈。」

儘管黃海鳴在這篇文章中的切入方式,對我來說尚有難解之處,但其中提到的「獻祭儀式」,則不約而同地呼應了我所理解的降靈術及其產生的心理作用。在文中,黃海鳴解釋這樣的儀式「是一種為解除危機所需要設立的機制」,「 通常出現某種嚴重破壞父權或國族社會秩序因而引起危機感時」。那麼是什麼會危害原本穩固的結構與秩序呢?在該篇文章中則提出且說明「賤斥體」的存在,也因此會使得張徐展的「錄像電影創作都有一種汙穢、骯髒,病毒、低下、落伍的感覺」。

張徐展的創作中總是縈繞著死亡的況味,而死亡與腐壞是人對肉身存在最極致的恐懼,紙紮原是作為人與冥界互動的管道,在錄像中則如同搖擺於生死與陌生事物之間的存在,這樣未知的恐懼,是一種未被清楚劃界的狀態。在黃海鳴的解釋中,「儀式」的需要是因為「人們需要安寧」,並亟欲指認出那些「不確定的神祕事物」以及「自身內部的可能投影」。

因此,不論是在〈靈靈壹 房間〉的作品中那怪誕的四腳動物,圍圈地繞著祭壇上的獸行走,或是在〈紙人展系列 靈靈肆〉中那像蛆的生物,在地上不斷地轉圈著,神秘的儀式是不可或缺地出現在張徐展的作品中。在《熱帶複眼》,張徐展則更新了過去對儀式表現的想像,將過去複數的繞圈形式替換成前後踏步的七星步伐,也因此,鏡頭下角色的行動如舞龍舞獅、如扛轎者、如各式陣頭,而作為影片中的主要劇情,披著鼠鹿外皮的人偶即將踩著鱷魚過河,像是操演著某種危險又殘酷的儀式,而隱約透露出在人類祭儀中的動物性。

面目全非的人偶,圖片截自「天下雜誌」專訪影片

變形記與鏡花水月

「複眼叢林」的英文展名為「Jungle Jungle」,英文翻譯又可以被解讀為「弱肉強食的地方,生存競爭激烈殘酷之處」(Cambridge Dictionary)。重複的單字不只是呼應從複眼所望出去的視角,也是因為鏡像的生成源自於他者的凝視,而「叢林」的險惡之處則來自於人的相處,在這片張徐展打造的湖景廣場、魔山普陀巖中,以蒼蠅的複眼望去,百態眾生如月中幻影,也如水中的泡沫生成幻滅。

錄像中的紙紮角色不斷地變形,在鏡子碎片、蒼蠅、鼠鹿、狐狸、青蛙、鱷魚、水牛、螃蟹之間轉換著,在林軒宏〈當代紙紮偶融合臺式陣頭表演,詮釋東南亞民間故事,一窺金獎入圍動畫《熱帶複眼》幕後製作〉的訪問中,張徐展解釋了角色型態切換及鏡子所代表的涵義,他說「鏡子是承載多元形象的文化容器,也是敘事裡的動物屍體,所以我運用鏡子作為民間故事反射真實世界的象徵,鏡子瓦解的同時也是世界觀的瓦解,下一個世界觀則是藉由那些新的碎片重組成另一張臉。」

在cacao可口這篇〈「複眼叢林-張徐展個展」藝術家專訪:台灣元素的非標籤化使用,不受地域性拘束的魅力!〉的專訪中,張徐展再次提出了「容器」一說,他認為世界具有通則,而創作像是容器,不會改變故事的功能性,卻能夠因此在不同的文化視野中形變出不同的名稱。那麼,刻意營造出多變形象的意義為何呢?雖說錄像中的主角乍看為鼠鹿和其他動物,但是再仔細一看時,這些隱藏在動物外皮下的是一位位操演藝陣的人,而這些人的臉是沒有五官的。面目全非的舞者並不只是披著動物的外皮,更是邀請動物靈的「上身」,也就是說乍看為動物之間的拼搏,其實還是回到人與人之間的「生存競爭」,形成了叢林中的險惡。

〈狼與虎與其他〉這件直立的錄像作品,是以「布萊梅的城市樂手」的故事作為雛形,這些層層相疊的蒼蠅(黑水虻)在搖曳的倒影中,「於狼、虎、兔子、老鼠、狐狸、鼠鹿 等動物影子中不斷周旋變化」。而在「布萊梅的城市樂手」的故事中,角色的行動動機來自逃避農夫的丟棄與殺害,牠們相疊在彼此身上的變形,像是回應了奧維德所著的《變形記》,同樣的,在《熱帶複眼》中的變形情節也具有詩學的美感,是史詩中關於人的行動及必然的悲劇性,「變形」是懲罰、是獎勵、是逃逸、是平息怒火和衝突,也是無常命運畫上句點的解方。在郭書瑄的採訪報導〈紙之宮殿:張徐展於柏林2021年度藝術家展〉中,她形容《熱帶複眼》「不單只是民間故事的紙紮動畫版,也是一段關於鏡像本身的歷程」,也點出了這件作品所具有的史詩特質。

在〈弱勢的堅韌.衝動的睿智:分裂仔在《熱帶複眼》中的影像疆域抗爭〉一文中,龔卓軍以高密度的文字,進一步地解釋「形變」和「身體分裂」,如何在複眼之下維持抗爭的姿態。他認為,所謂的抗爭,在創作媒材上不僅是「手工偶動畫」與「數位製程與動態影像工具」之間的「影像疆域的抗爭」,以角色的形變來看,更是身分形象不斷轉換的敘事,隱喻著「某種列強環伺下的弱勢者身份敘事」,進而讓中性的形象轉換,被賦予了壓迫與被壓迫的驅力,給予道德與政治的想像力度及因果關係。

關於最終飛身而撲、破碎成鏡面碎片灑落滿地的結局,龔卓軍則形容是如同「困局灑脫」,展現出「這具身體在類似儀式叢林中展現的弱勢者的堅韌、衝動者的睿智」。他同樣看到了敘事中隱含著希臘史詩結構的潛能,並形容不斷變形的身體是「分裂仔」,或是弱勢者、舞動者,「讓身體影像如剎那間彷如天上羅佈的星辰、或是在地上摔碎的珍珠、亦如潭面的粼粼水波光紋,令叢林萬物猶如置身一座思考分裂仔命運與呈現分裂仔命運的神殿劇場。」

同樣聚焦在最後一幕的碎裂,陳文瑤在〈老鼠的臉、鹿的身體,體型大小很像兔子──談張徐展的《複眼叢林》〉中,將最後鼠鹿飛身一躍的姿態貼切地比擬為「飛身採青」,並「如獻祭般墜落化為碎片紛飛」。而林軒宏在〈當代紙紮偶融合臺式陣頭表演,詮釋東南亞民間故事,一窺金獎入圍動畫《熱帶複眼》幕後製作〉的採訪中,則紀錄了張徐展提出的有趣形容,他說,「很像先讓你做一場夢(故事),最後在夢最深處的時刻,一用榔頭大力的將這鏡子裡的畫面給打破,把你從剛剛夢的意識裡踢了出來。」

那麼觀眾若是從如夢的錄像中驚醒了,再次走到展覽現場細看,張徐展的湖景廣場、叢林、河流與巖窟,像是一座座觀景窗及藝閣,同時又是多重宇宙的存在。每一個宇宙的過河事件都存在相仿的世界觀,觀眾將自己縮小置放進紙紮世界時,就像走進台灣式的迷宮造景公園。影像中最終破碎的鏡子,在叢林各處開成一瓣瓣的火蓮花,而在水上所發生的事件,像是月亮倒影投射下的各種形象,這些幽微精巧的譬喻,是藝術家呈現在熱帶複眼下鏡花水月般的生命輪迴。

展場攝影,照片由筆者自展場攝影

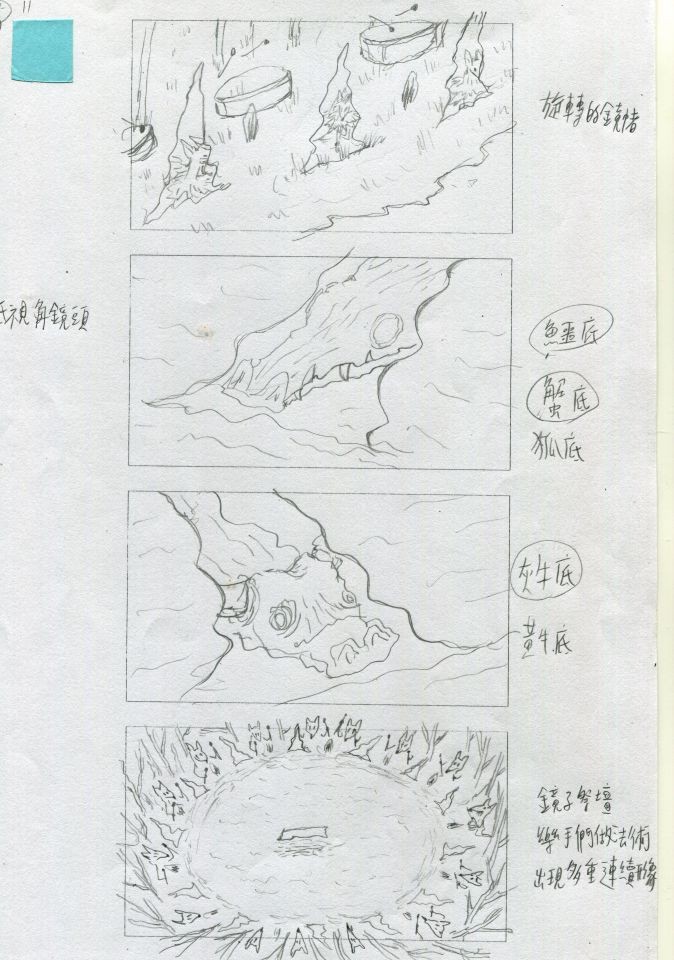

鏡中靈魂的安排,可以從創作手稿中看到。照片取自映CG

影像範疇與未來發展

本文囿於篇幅,便不再往電影與錄像的範疇討論,其中可以討論的議題包含了電影與錄像的差異、何謂雕塑電影,以及張徐展在影像中所使用的劇場式手法,甚至是龔卓軍於前文中所點出關於手工電影與數位電影的拼搏。我們甚至可以將台灣目前主流的錄像藝術發展逐一點出案例分析,不論是愈往電影敘事(cinematic)發展的、極力實驗影像蒙太奇(montage)的,再到與科技藝術合流並利用AI圖像辨識及網路爬蟲技術(web crawler)所發展的影像創作......等等。

此外,作為一位藝術家,如何去學習及使用具有導演意識的鏡頭語彙,重新探索自己作為影像創作者/編劇/導演的身分,以及未來的創作發展路線,也是值得討論與關注的方向。在映CG〈當代紙紮偶融合臺式陣頭表演,詮釋東南亞民間故事,一窺金獎入圍動畫《熱帶複眼》幕後製作〉的專訪以及典藏ARTouch所做的採訪紀錄中,我們都可以看到張徐展如何自述他為了實踐這些身分而下的苦功。也因此,或許藝術家自我察覺到,相較於藝術史的踏溯,他可能更在乎的是影像史/電影史,如他在映CG專訪中所言「如果我專注以紙來發展逐格動畫,並將它的特性發揮出來,會不會在累計五部、六部片之後,便在實驗動畫史上誕生出一個新的媒材脈絡呢?」

在cacao可口這篇的專訪中〈「複眼叢林-張徐展個展」藝術家專訪:台灣元素的非標籤化使用,不受地域性拘束的魅力!〉,他也嘗試為自己的發展路線做出詮釋,他歸納出幾點,包含電影敘事手法的取用、動畫作為媒材的影像語言,以及藝術具有處理抽象符號和再現普遍體驗的能力。他說,「《熱帶複眼》是一支具備電影敘事方法的動畫錄像。堅持說它是用動畫做的影像藝術,因為它的重點不是講一個簡單的故事,而是我用什麼影像語言與方式來做改編,如何看待存在於各個文化裡的通則、如何將通則影像化,以及對通則到底能否影像化、重新打散符號化並提出省思,這才是創作《熱帶複眼》的主要目的。」

本文最後提出兩點對張徐展未來創作發展的好奇,一是當代錄像藝術家普遍遭遇的展示難題,究竟要以黑盒子的電影院錄像體驗呈現,或是雕塑性的錄像體驗呢?儘管陳文瑤在〈老鼠的臉、鹿的身體,體型大小很像兔子──談張徐展的《複眼叢林》〉中以浪漫的口吻形容「動畫作品《熱帶複眼》是這一切靜態展示的動態還原」,然而在過去張徐展的個展中,仍然偏向以動畫作品為主,而靜態展示或許成為幕前幕後的奇觀展示(或是一種文件展),如同哈利波特片廠一般滿足著觀眾的好奇與想像。第二,在面對「紙紮」這個元素時,藝術家是否察覺到「異國情調式的觀看」界線,尤其是當他的作品在國外是如此受到歡迎時。

※本文感謝信宇、Sophia、阿寬以及Cindy對本文發想時所提供的靈感與討論。

相關評論

島嶼有異音.爆炸中躍進 ─ 2022年度「台新藝術獎」觀察報告 --- 龔卓軍

物的再變體:從紙紮試寫《花山牆》與《複眼叢林》 --- 吳謹為

2022年度「台新藝術獎」觀察報告 --- 曾少千

2022年度「台新藝術獎」觀察報告 --- 吳孟軒

2022年度「台新藝術獎」觀察報告 --- 黃亞歷

弱勢的堅韌.衝動的睿智:分裂仔在《熱帶複眼》中的影像疆域抗爭 --- 龔卓軍