奧利薇的蜂蜜菠菜汁――尹子潔個展「泊洋」

陳寬育 | 發表時間:2023/12/31 19:17 | 最後修訂時間:2024/01/01 18:40

評論的展演: 泊洋―尹子潔個展

「泊洋」,是尹子潔發表最新創作計畫的展覽名稱,展覽發生在高雄駁二這個本身就帶有濃厚場所語彙的地點,一個曾經繁忙的碼頭與倉庫,作為海洋連結的航運節點,如今成為人潮匯聚的觀光景點與大量展演發生地。進入駁二「漾藝廊」展場,我很快便理解到,作為展覽標題的「泊洋」,是對作家柏楊的諧音影射,也是整個展覽計劃的緣起點。只是,在理解這點之前,這篇文章,是從對「泊洋」兩字的怪異感,以及由之興起的好奇心而開始的。對我而言,「泊洋」的字面意義傳達一個朦朧的意象:似乎是一艘停泊在海洋中的船艦;也許是在高雄港外的錨泊特定區列隊拋錨;或者,是早年鍋爐船的意外倒爐、失去動力的海上漂流。兩者都是在暫停、臨時、無靠泊、不安穩甚至出現危機的狀態中,等待著某種力量或即將到來的指引。

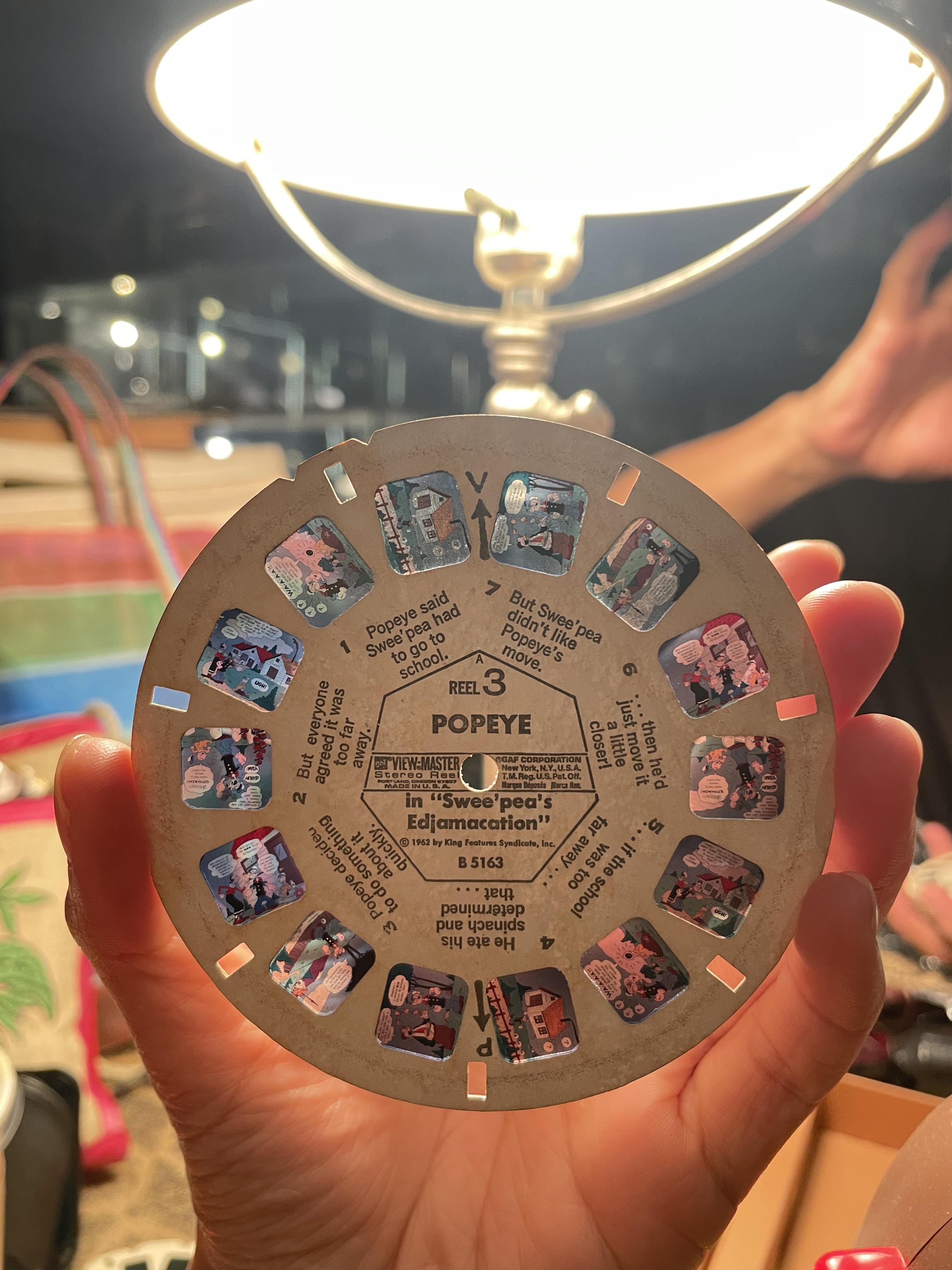

可以說,我是從對這個展覽某種程度的誤讀開始的。事實上,展覽主要是由大力水手卜派、奧利薇、腳踏車、果汁機、菠菜、碼頭、漁港、外籍漁工等元素組織而成,而柏楊的「大力水手事件」 ,則是創作行動的問題意識。該事件起因於1968年1月2日《中華日報》上連載的「大力水手」連環漫畫,內容為大力水手卜派與小卜派的幾句對話,即父子倆欲在荒島建立國家,舉辦總統競選活動並發表告全國同胞書等情節;翻譯者柏楊卻因此被控有影射且暗諷兩蔣之嫌,遭到軍法審判並移送綠島監禁。

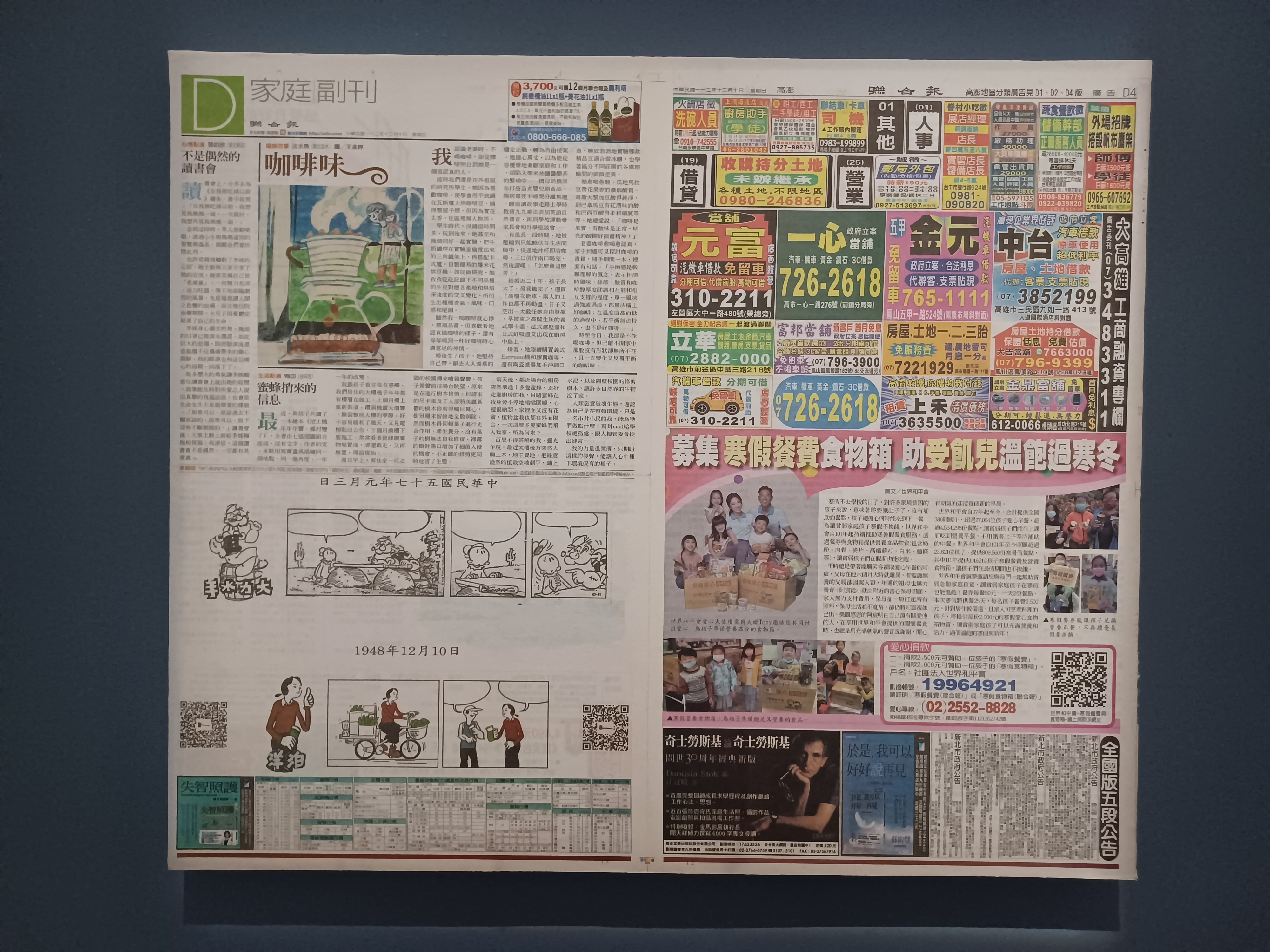

對此,尹子潔於2023年繪製了新的四格漫畫,自費刊登在12月10日的《聯合報》上。刊登內容是將1968年「大力水手事件」的原始漫畫文本對話框留空,下方加入了尹子潔此次的扮裝奧利薇騎車打菠菜汁行動的四格漫畫圖示。播放影片的電視旁牆面呈現著這份報紙,意謂著一方面,此計畫以實際刊登於報紙媒體的方式回應當年因報紙而起的人權事件;另一方面,刊登的漫畫內容則概述了此次的行動計畫。當年的大小卜派的對話框被禁言抹除,而如今奧利薇則成為新英雄,騎腳踏車載著菠菜挺身而出。

尹子潔巧妙堆疊了大力水手中幾個角色的意義層次,提議一條關注人權的藝術行動取徑。首先,這條路徑由扮演奧利薇的尹子潔騎著腳踏車,車上安裝蓄電裝置,騎行過程就像是用愛發電,準備前往擺設菠菜汁攤位。計畫期間曾前往前鎮漁市場,以及跨國漁工主要聚集地的大汕頭漁港。而為了發電,必須累積一段較遠的騎行距離,還要保持一定的速度才能有效蓄電;最終,這些騎腳踏車獲得的電力,將提供給果菜汁機製作菠菜汁。(我縮放著地圖想像著,從駁二要先騎腳踏車到小港,行經過港隧道到對岸的旗津,這可是要繞不小的一圈。)

奧利薇引領並啟動「大力水手」故事的新連結,於是卜派的敘事呈現為兩種樣貌,一種是施加於生命的政治暴力,另一種則是作為共通的語言架構,啟動不同群體交流的機會與可能性。前者是關於人權(柏楊事件與漁工)、後者則是媒介問題(傳播媒體與翻譯、菠菜的神話學、英雄主義、美國文化輸入)。於是,那位在漫畫中總是在喊救命的奧利薇,從一貫無力可以自保的被拯救者,在此計畫中變成女超人般具有力量的能量分享者。

展場播放的錄像所圍繞的幾個拍攝場景,都是作為漁工水手的家的臨時貨櫃,或是有船隻靠泊的碼頭邊。尹子潔化身為穿梭在漁工的生活空間中,無償供應以蜂蜜精心調配的蔬菜飲品的奧利薇;在我看來,這種飲料既是「能量飲」,也是「能量引」。當然,菠菜柔弱的能量早已被包裝成力量的象徵,成為當代神話學。我們也都已經知道大力水手用的非新鮮罐頭式菠菜,吃了會有能量。不過現在是藝術家將自己種的菠菜,用實際辛苦騎車所發的電打成菠菜汁。對比卜派擠爆菠菜罐頭向空中噴出的,象徵變身開掛與力量加持的綠色菜泥,某種硬派能力輸出的意識型態,那麼奧利薇.子潔製作的,卻是喝了無傷害也不會有什麼顯著力量的液體菠菜。

我想,如果說植物的主體性總是體現為某種被通過的渠道,那麼植物的汁液與纖維所帶來的能量,則是各種能量在此的匯聚,土地的、陽光的、水與元素的。菠菜也許被尹子潔種得看起來爛爛的,但菠菜作為溝通的橋梁,卻是如此強力,因為作為植物的菠菜本身已蘊含著豐富的萬物交流成果。此時,甚至毋須涉及同情、同理或同感等投射倫理,而是一種朝向植物本體論式的,極為純粹且輕鬆的交流,是相對柔軟的「趣味」與「開心」的能量狀態。

此外,關於菠菜名詞翻譯的詢問與確認過程,也是奧利薇.子潔與各國水手們交流的開啟點,不但要與不同國籍的漁工確定菠菜的各國唸法,還要先確定指的是相同的品種(例如在台灣就有菠菜與芥菜之分)。而3D眼鏡裡的卜派漫畫,也是溝通工具,外籍漁工看過圖片後,馬上就能理解眼前拿著菠菜汁要請你喝的女孩就是奧利薇,而自己自然是卜派水手。尹子潔以大力水手這樣的國際共通語言提議了一種毋須跟著跨國漁工上船的關注模式;我的意思是,奧利薇.子潔在創作倫理上不是來「帶走」影像與觀看他者境況,讓自己獲得一段參與或旁觀的藝術實踐經歷;而是以奧利薇的形象「帶來」所有人能秒懂且會心一笑的菠菜汁――如果願意接受分享的邀請,就接過手上的杯子立刻來一杯蜂蜜菠菜汁。

就此而言,卜派那增強型屬性的神力身份界線已模糊,或者被超越。扮成奧利薇的尹子潔,所拜訪水手們不是卜派風格的煙斗水手服大叔,那種可任意增肌的白人老美水手;也跟航運業的海員遭遇有很大差異。他們主要是來自東南亞國家,長年遠離家園,居住生活於環境不佳的窄仄船艙或岸邊簡陋地點,出海時工作極為繁重且充滿風險的跨國漁工,一群在國際漁場與漁場之間流徙的當代水手們。

對此,尹子潔說道:「分享菠菜汁時,漁工們不會問你是誰?你要做什麼?這裡沒有藝術與身分的問題,如果水手們願意的話,就是很單純地一起分享喝菠菜汁的聊天時光。」換言之,尹子潔的計畫並不打算採取直接揭露跨國漁工們生活境況中的剝削、壓抑與不被看見等等的主題;也就是不透過自覺旁觀的紀錄、目擊甚至參與的報導式手法,而是取用泛美文化影響下的國際共通語言「卜派與奧利薇」來代言彼此的身份。

展覽裡的繪畫,是以麥克筆和壓克力顏料在保麗龍箱上諧擬大力水手漫畫中菠菜罐頭的商標設計,而這些供漁貨海產保冰之用的保麗龍箱上原本就有的那些文字記號、膠帶痕跡、髒污破損等,其實就很像是空白畫布上的帶有著雜訊質感,也寓意著不同圖層的概念。於是,菲律賓文、印尼文、英文與菠菜罐頭圖像變成充滿訊息的「文字―繪畫」,這樣的「文字―繪畫」具有實用性,能在行動中充當招牌與溝通橋梁。同時,這種融混不同圖層的意義不只是平面圖像上的,而是能將各種故事的脈絡彼此交疊甚至穿透,交相覆蓋的隱喻形成的豐富閱讀線索。例如,將馬格利特的〈形象的叛逆〉作為諧擬修辭的目標,形成雙重甚至多重的讀法。或者,卜派的玉米煙斗不但被玩成「這不是卜派的煙斗」,更發展成水泥質感的燒陶煙斗,加入強光暗喻著白色恐怖時期拷問的意象,此時煙斗的剪影便成為象徵審判者意象的法槌。

總而言之,尹子潔從最初關於在駁二可能會遇到水手的想像,進一步以「泊洋」之展名,從柏楊「被奪取的九年」的沉重人權議題,連結到高雄港周遭漁港口岸,當代跨國漁工的處境。這不是目擊或調查式的創作計畫,尹子潔說「沒有要透過議題幹麻」,也不是「找個議題來調查研究」的心情。現在我們知道,她是以行動和扮裝,讓「藝術」自己扮演角色。其實我也不確定尹子潔這樣做到底能幹嘛。畢竟這個角色不是中介、觀察、報導甚至介入的位置,對奧利薇.子潔來說,儘管確實想要以某種方式突顯他們的存在與在這裡的港邊與船上生活,雖然最後仍然是以藝術展覽的形式呈現計畫的影像紀錄。但是,再一次地說,外籍漁工的狀態不是作為某種創作議題,藝術可以如何參與才是。

至此,我好像突然理解了,隱隱流動在這個展覽裡反思人權狀態的方式,就像是一開始我對「泊洋」印象,那麼我也就顯得不全是誤讀;或者是說,我的某種程度誤讀反而看起來像是將「泊洋」中的人權面向予以視覺化的背景。這大概是說,相對於「航行」,如果「泊洋」更多的是關於未知與危機,想像一下漂蕩在如東北季風銀白碎浪的秋夜海峽,是很深的黑,浪頭紊亂、兇猛。那個隱喻著人權的海洋啊,有個身體,是欲望的直接性,是激動力量本身。是一段很長且仍持續的濃烈動態。生命在其上不是遊魂,亦無法超克。「泊洋」者們的自存模式,就像是裝載著自己的補給品,鋼索加雙固定輜重,流徙於廣闊野蠻的無盡頭,墜入恍惚倦怠,但已無畏懼。此時,突然出現一個真人奧莉薇,騎著用愛發電的腳踏車,打好菠菜汁要請你喝。噗哧一笑。

如果說,藝術總是具有戲劇性的核心,演員們總是盡可能地揣摩對象,甚至努力成為他要扮演的對象,這就是某種關於隱喻的結構。那麼,在這場角色設定式的演出行動,尹子潔如何更像奧利薇,移工水手們喝了奧利薇.子潔的菠菜汁後要在影片中後期配上卜派變身音樂,像個卜派那樣得到強化。卜派連接起從白色恐怖歷史時期的柏楊到當代外籍漁工的處境,這整件事所隱喻的關注人權境況的展覽軸線是鮮明的。只是,藝術作為串連並溝通不同「世界」的獨特能力,常常因為過度專注於功能性與表現性而被忽略,或變質。尹子潔的行動計畫作為藝術,其實是喚回了某種藝術最有力的角色或位置。