Ihot Sinlay Cihek(卓家安):在標籤化的眼光中,持續真心話大冒險

Author: 台新銀行文化藝術基金會, 2023年11月17日 10時42分

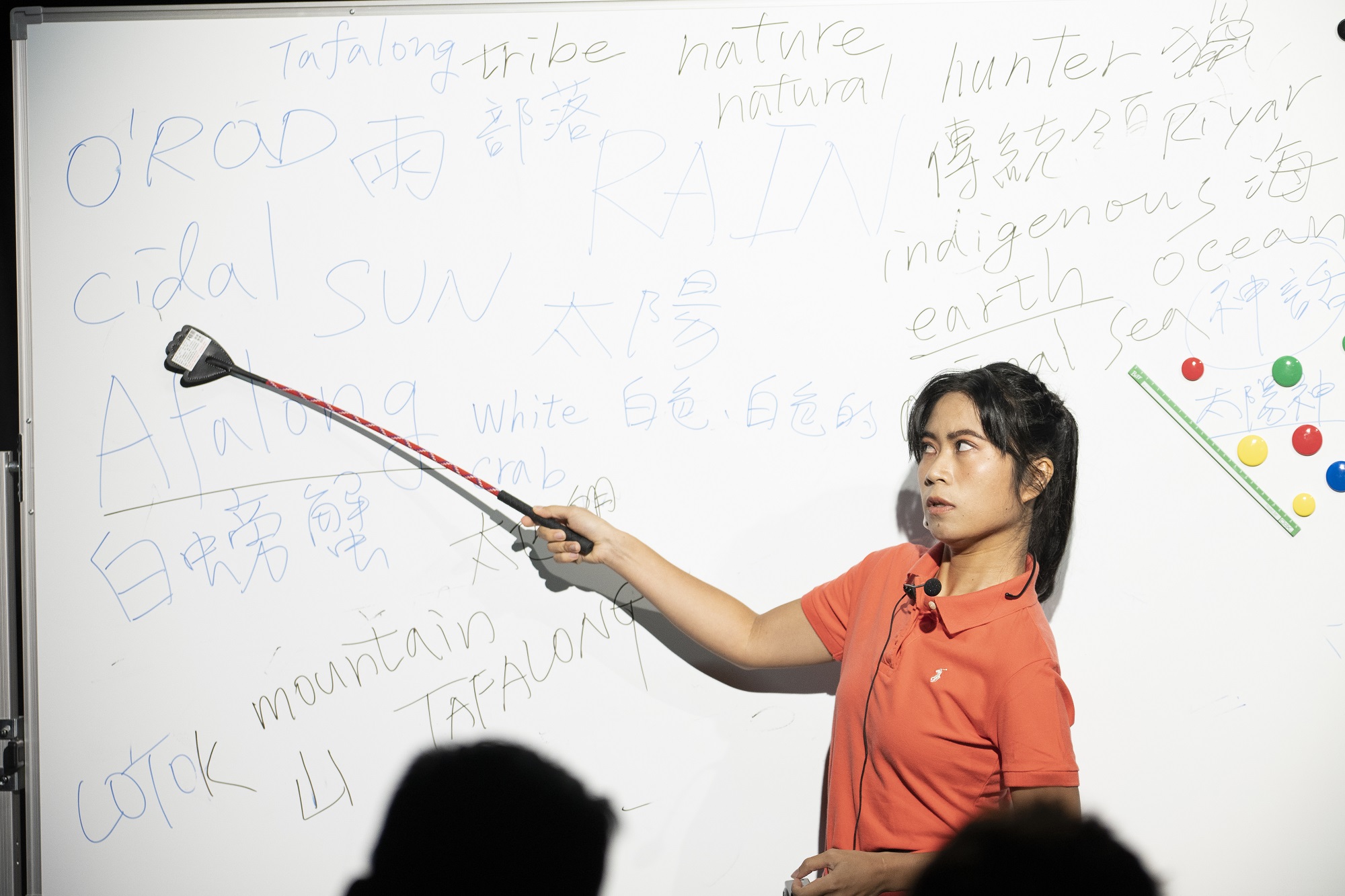

攝影|呂國瑋(片子國際有限公司)

攝影|呂國瑋(片子國際有限公司)

文/許祐綸

圖/藝術家提供

Q:如何定義「身心靈」?

A:我最近在讀《倫理學》, 有點被Spinoza說服。以前真的覺得身心是二元對立,像「桶裝理論」說的,你所感覺到的一切,不知是不是在一個容器裡面縮著,被某個東西控制,像電影《駭客任務》一樣。但是如果要腳踏實地的活著,身心靈是一個整體。我們一切的想法跟驅力,都是來自於感官,身心靈,其實是同一個東西,包含過去的記憶跟你當下的感官,對我來說是每一刻經驗的集合體。

Q:藝術跟身心靈的關係?

A:如果是well being的話,我覺得就是照顧好自己的身體,跟藝術沒有絕對的關係。生理帶給你的想法跟腦袋的運作太巨大了,有清明的理智,才能駕馭身體,正如身體駕馭意識,沒有辦法分開 。

Q:你認為藝術創作有療癒的功能嗎?

A:藝術對我來說是種質問的過程。去年做《我好不浪漫的當代美式生活》時,我知道我問了一些問題,且那有辦法幫助我釐清接下來還要問什麼問題、如何安頓自己,但我不覺得在這個過程中有被療癒,它相反的是很痛苦的。這個痛苦是邁向和解的一種方式,而和解跟療癒是完全不一樣的事情。我不覺得我的藝術會療癒我自己,也完全沒有要療癒誰的意思。要療癒的話,去吃一些好吃的東西也不錯啊!

Q:對想走藝術創作追求身心靈體驗的人有何建議?

A:如果可以,拿一個舒服喜歡的媒介,就開始寫,開始畫,開始做。最簡單的就是手機。無論你有沒有想要療癒的目標,創作是一個開端,它會帶你去不一樣的境界。即使今天是在內觀靜坐,身體裡面還是很多事情在發生,所以就去做吧!去行動!

阿美族的家族血統銘刻在語言裡。卓家安的族名,就帶著母性族系的線索:以曾祖母Ihot為名,母親之名Cihek為姓,而後為求公平,再將原本不在典型命名邏輯的父親名Sinlay加入,成為她發表創作時的名字。

從中文系再到戲劇研究所,從演員邁向編導創作,Ihot藝術之路的起點,卻與少時離家的憧憬無法脫分。她在花蓮壽豐(Cisanasay)以及太巴塱(Tafalong)部落長大,小時總愛待在冷氣房看書、憧憬成為作家,這夢想與母親有關,「她年輕時是古箏老師,家裡有許多她收集的瓊瑤、張愛玲。小時候很容易被毒害,覺得什麼《一剪梅》、《梅花三弄》太棒了,對中華文化就充滿興趣。」

高中畢業後,Ihot北上求學,原住民的身份突然醒目,「離開部落之前,我不覺得自己特別像原住民。到了都市才發現,原來我的生長環境,去山上、陪阿公抓魚,這些一般的事情,會被別人說:哇好原住民喔!」然而成為藝術工作者後,「回部落」反而又變成另一個課題。她說和共組「部落劇會所」的兩位藝術家Kacaw Iyang(嘎造‧伊漾)、Muni Rakerake(陳冠吟),總在聊天裡反覆談到回家的話題,彷彿原住民共有的母題,都是有形無形的回歸。只是「回家」對她不是種浪漫情壞,而是遊子的巨大試驗。「大家都以為回部落就是浪漫開心、抓魚、打獵、漂漂亮亮。對我來說,回家就是被唸。我當然很愛家人,但回家就是要面對家庭的壓力。我媽到現在都還在問我什麼時候要去考原住民特考、當公務員?」Ihot笑喊,「大家對返鄉青年的憧憬,什麼活力升溫、貢獻向上,我完全沒有!我跟你講,花蓮的房子我現在也買不起了好嗎?」

家的離開與歸返

「一定要回家嗎?」Ihot的思索與提問仍在,而她靠近答案的方式,是反覆刺探這個母題的複雜意義。首部編導作品《發光的女孩》,由當代觀點思考太巴塱部落的起源神話,邦查神話裡的Tiyamacan,是被海神之子擄走的發光女孩,劇作裡的Tiyamacan則在台北成長,踏上尋根之旅時,因與神話主角同名而受部落款待,卻也同時面對著水土不服。作品一方面挑戰神話的正當性與作為回返部落的根源依據,也提問血統做為資格的必要。「神話說著族人從何而來。但是我們的神話裡,發光的女孩就是一個被海神擄走、強娶為妻的女孩。她太衰了吧?怎麼會這樣子被妨礙性自主?如果要相信神話,是不是要相信神話中為了繁衍後代而亂倫的祖先有道德上的缺陷?但你這樣子講老人家會生氣。我們有立場從當代角度去質疑神話嗎?如果我們去質疑,還有辦法說我們是誰嗎?」Ihot說,自己想提問的,終究是「到底要怎麼樣,才能成為一個部落肯認的阿美族人?」某天她發現,祖父為蹲點多年的人類學家講述的部落故事,和說給自己的版本有所差異,彷彿前後台之別。「只因為血緣,他們就覺得我跟你講的事,一定要跟外人不一樣。對我來說這是一個很神秘的經驗。」

《發光的女孩》演出劇照 攝影│李欣哲

《發光的女孩》演出劇照 攝影│李欣哲

入圍第21屆台新藝術獎的近作《我好不浪漫的當代美式生活》(以下簡稱《好不浪漫》),再將這個提問往下推進:若血緣成為歸返的基礎,那麼返鄉後的落腳,如何扎得穩重?Ihot說,有些民族用共有的生活方式認定自己人,但邦查的血統已寫在語言裡,就像她的名字同時包含了血親;於是返抵的想望,最終時常也意謂自我證明的必要。劇作中,返鄉青年的理想,面對著家鄉的不解與質疑。作品對這種頓挫與疏離的咀嚼,來自她對現實的觀察。「我的同溫層裡,耕耘在地文化的人很多,但和某些部落群體還是兩個世界。老人家會說,部落這麼窮,為什麼有人會願意放棄都市的生活來這邊開書店?賣書可以賺到錢嗎?錢哪裡來?政府有補助給開書店的,怎麼不來補助我們的田、我們家前面那個路燈怎麼不修?」藝文理想與在地生活的距離消弭不易,這差距根於現實,也來自部落的小心翼翼,伴隨著人的關係、長久的階層倫理、信仰體系,集結成幽微的政治,難由外人道。Ihot說,「我有這個血緣被部落認可、政治正確,某方面來說也是幸運,因為我可以講別人不敢講的事情。」

「我永遠在講部落壞話。」Ihot說,「現在誰敢講部落壞話?除了在社會版或者原民會的報告裡面,大家已經懶得提了。我總要踩在那個邊緣,可是有些經驗如果不說,最後就是一味地把部落浪漫化,這是我一直很反對的事情。」由人組成的群體總有政治,有衝撞必定也有保守聲音,Ihot希望用作品拓展一般人對部落的想像,即便那同時也代表了傷痕的揭露。「你知道嗎?我覺得這才是值得說的事情。現在好像大家去做田野了解一下,就覺得部落很熱情。但部落從來沒那麼歡迎人,只是不說出口。同時,有時排外的意識確實造成了某種固步自封,這可以理解,因為部落就是已經被殖民到PTSD了,但怎麼樣去消解這個創傷、重新去信賴,也是我想要做的事。」

她說當代藝術靠近鄉里總得耗費力氣,畢竟在阿美族語裡,「藝術」不獨立成字,只有「漂亮好看的東西」。阿美族社會裡,階層分明,強調一致,如同圍舞時腳步踩踏同步、歌聲同頻。「東海岸大地藝術節很多藤編作品,老人家會稱讚的,就是那種。但不是稱讚造型喔,是在稱讚說這個編得很整齊、很緊、很密。」她想,當代原住民藝術家創作的衝撞,回到部落,還須面對既有的美學,「要他們去看花蓮的Pulima藝術節,他們可能會覺得,什麼東西?看不懂?話說回來誰有閒情逸致一直跑到花蓮市看展演?可能去慈濟醫院看醫生的時候吧!如果可以在部落生活的地方,直接去突破某些想像,我覺得也會很有趣。」

本質化敘事與身體的抵抗/叩問

從神話與笑話,挑釁語言與文本裡原住民的本質化敘事,Ihot的抵抗還延伸到原住民的身體性。「我在《好不浪漫》裡跳了一段很難看的舞,想讓大家知道,原住民跳舞也是可以很難看的,唱歌也可以不好聽。」Ihot說,長太高的布農族男性,會被部落嘲笑爬山不易。而她在部落裡,則會被告誡「胖沒關係,但要有胸部。」部落之外,看待原住民的身體眼光又是另一種想像。「所以,到底大家想像中,真正的原住民是什麼樣子?」她看過許多影視作品的演員徵選,強調演員需要「長得像原住民」,疑惑「我算是輪廓沒那麼深,常被說長得不像原住民。這樣我可以投嗎?」

《我好不浪漫的當代美式生活》演出劇照 攝影│李欣哲

《我好不浪漫的當代美式生活》演出劇照 攝影│李欣哲

從影視到商業樂舞,再到當代原住民的表演藝術,追尋的原民身體性,想像與路徑不一。「像許多當代原民舞團,對身體的尋找,好像都有個跟傳統連結的意識。那我的身體是什麼?我在都市這麼久了,穿高跟鞋可能比赤腳走路要快要穩,今天我如果把身體經歷過的事歸化下來,可以算是原住民的身體嗎?當大家想要『回到原住民的身體』,是回去耕作打獵嗎?重新回到天人合一嗎?那個體感是什麼,我一直不知道。」

對身體性的探索還來自女性的自我意識,尤其和被排擠的身體相關。「在阿美族某些禁忌裡面,女生就是不可以參與,不能碰觸。所以我反而最常感受到的體感是束縛。」Ihot和姐妹們總是只能遠觀年祭迎靈祭祖儀式,卻眼見男性外籍記者穿過他們逕入祭場採訪。「我萬分生氣,同時又覺得因為遵守了這個禁忌而驕傲。」Ihot說自己曾是個憤怒的女性主義者,但現在回到部落,開始知道理論無論如何都不比身體感受強烈。「就是因為我對這個地方這麼有情感,把這群體視為生活的一部份,我可以放下我的西蒙波娃、Judith Butler與一切性別理論,就是站在那裡,乖乖的聽一個男人告訴我:不能進去。」

即將演出的新作《她(阿公的)那把獵刀》圍繞女性禁止觸碰獵刀的禁忌寫就。作品中女主角因為想念,在祖父葬禮上偷走其獵刀,帶回居住的城市,展開一連串與禁忌共存的考驗。創作想法直接來自與祖父相處的經驗,「我念台大,還研究所畢業,但我不敢碰一個刀!什麼跟什麼!我的腦袋告訴我可以,可是我阿美族的身體就禁錮在那裡,我覺得那是一個很分裂的過程。」部落的性別意識不是好萊塢電影,總讓受進步理論滋養的女主角去啟蒙保守疆域。反之,體感在群體的親密與個體意識間來回權衡,難能像書頁裡尖聲批判,畢竟群體有其各司其職,無法總以「公平」簡化區分。

禁忌不止存於性別差異,畢竟阿美族全年最重要的盛事豐年祭,族語Ilisin就意指「在禁忌裡」。Ihot另一部發展中的新作《新豐年祭》思考禁忌與歸屬的糾結。遠居都市的部落年輕人,因為疫情限制回不了家,逕自在城市大樓頂樓加蓋,辦理一場遵循各種禁忌的豐年祭,挑戰祭典的現場意義,也討論祭典對族群認同的重要。

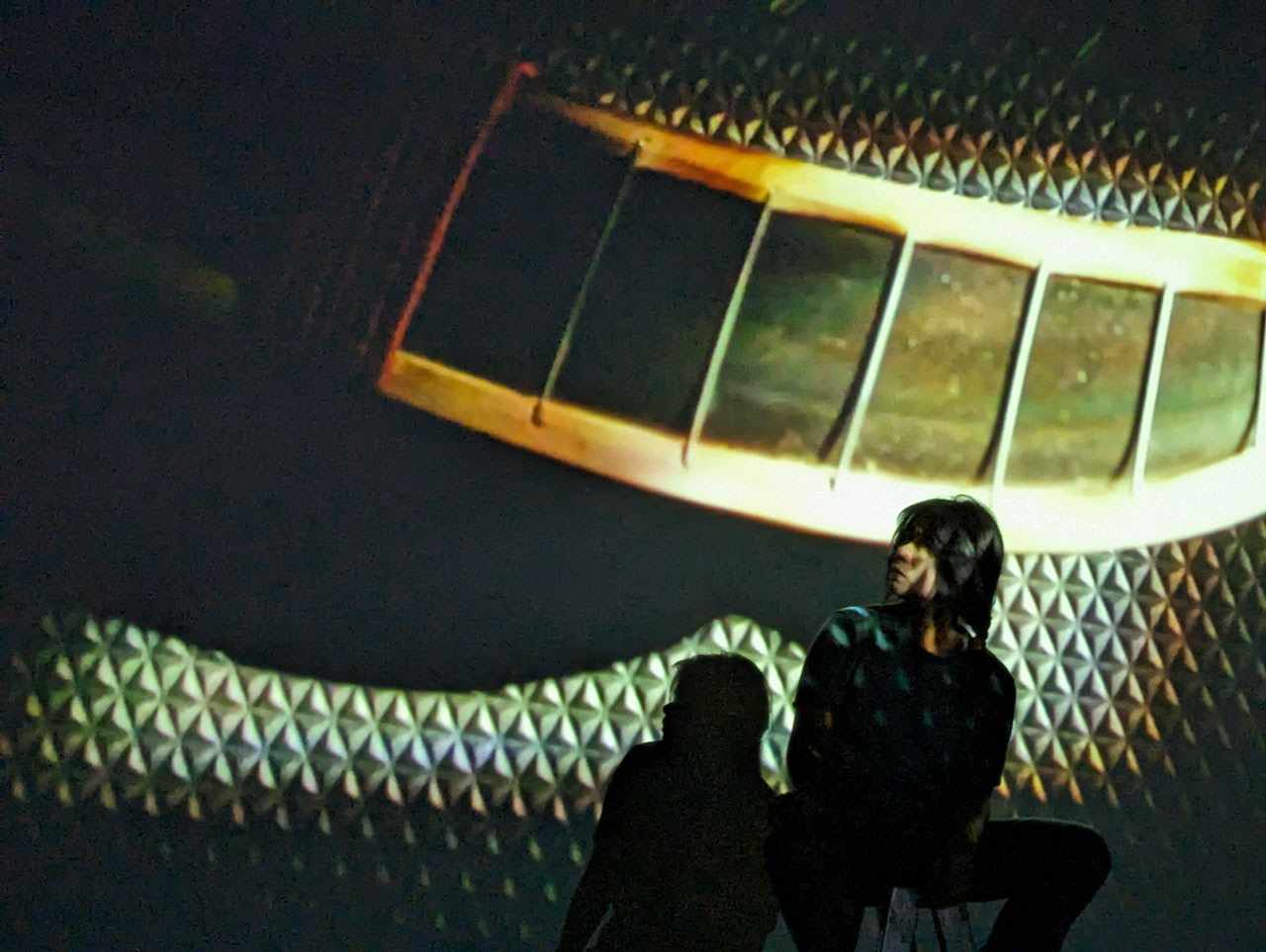

《她(阿公的)那把獵刀》技術彩排側拍

《她(阿公的)那把獵刀》技術彩排側拍

標籤已在,重點是如何問更多的問題

當代原民音樂、舞蹈領域佳作輩出,劇場編導的創作、演出,要跳脫典型主題與敘事卻相對少見。當Ihot頂著原住民創作者的編導作品獲專業藝術社群肯定同時,她也不斷思索感受「當代原住民藝術」如何被期待。

「可能《好不浪漫》的新,是大家覺得,難得有一齣原住民劇場沒有在讚頌山海,而是在聊什麼部落妹用抖音。」Ihot說,「其實我非常懼怕原住民這個標籤,因為它意味著某種觀看眼光。但畢竟我是用這個名字發表作品,標籤已經在了,那我要如何在已知別人眼光的時候,做我要做的東西?我覺得作為原住民藝術家,一定會特別敏感於這個標籤。對我來說,我可能就會有點小壞心的,想要去擴張或調整這個標籤」。

她說自己對當代原住民劇場的使命感,不見得在藝術形式的拓展,「我現在可以做的,就是如何講出我上一個創作可能沒有提及的東西。」她仍相信藝術的政治性,那政治性不在撼動社會改造,而在持續的冒險。《發光的女孩》的觀光客切面,到《好不浪漫》的返鄉青年,過往的喜劇尖銳戳向眾多難為人言的問題,Ihot說自己仍持續想著:還能如何挑戰、如何危險?「雖然母題還是很像,但它可能是從另外一個切面的提問。那下一個到底是誰的切面?例如我有沒有可能飾演祖靈本人?還吊鋼絲、做成音樂劇?天啊,好低級喔!原權團體會罵死我!我們原住民就很怕被那些很嚴格的原住民罵,好害怕。冒這個禁忌我敢嗎?可是好爽喔,好想做做看喔……」離家不易,歸鄉更難。Ihot的返家之路用笑語輕談,背後有嚴肅的自我辯證,開闢向新的發聲。