畫家的雙重身體:黃志偉「精.彩」個展中的恍惚運動

龔卓軍 | 發表時間:2022/08/31 04:44 | 最後修訂時間:2022/09/29 11:06

評論的展演: 《精.彩—黃志偉個展》Formidable by Huang Chih-Wei

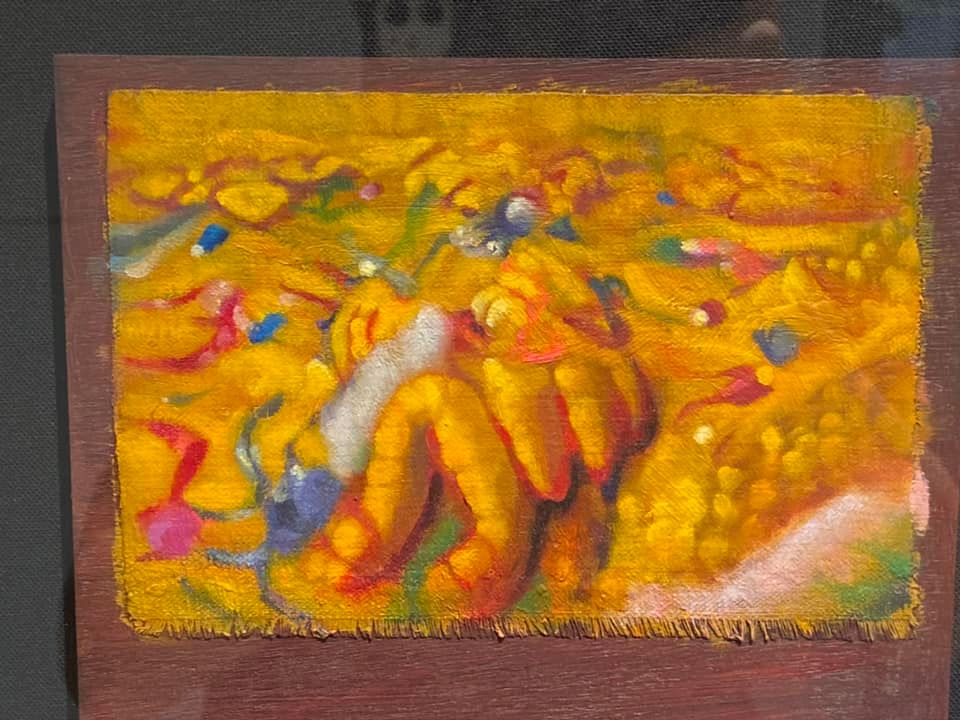

黃志偉〈精光彩系列組畫 中〉(局部),15x20 cm,油彩、畫布,2022

黃志偉〈精光彩系列組畫 中〉(局部),15x20 cm,油彩、畫布,2022

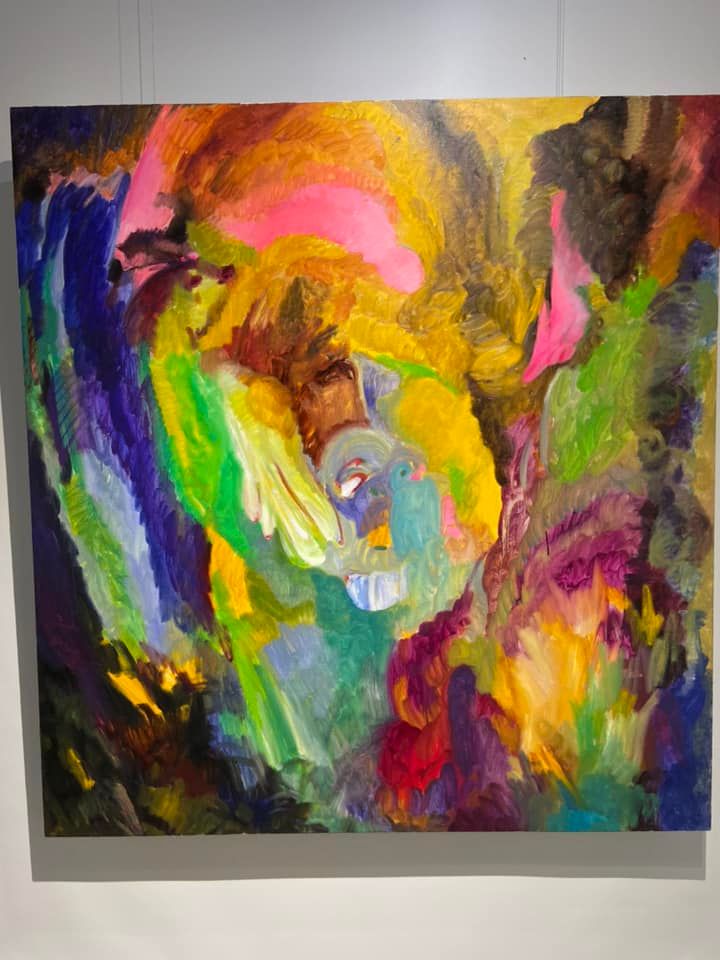

黃志偉〈精彩n° 3〉,180x200 cm,油彩、畫布,2022

黃志偉〈精彩n° 3〉,180x200 cm,油彩、畫布,2022

從2018年的「贊境」展之後,畫家黃志偉在2022年4月到5月的「精.彩」個展,繼續推進他的金光色彩實驗之路。這個關於油彩堆疊的畫題,對黃志偉而言,似乎奮力要延續、又要脫開「贊境」的淺浮空間類近寫實路線,要脫開「針線與金銀蔥繡線所形成的特定語彙」,探索高彩度、低明度的繪畫性表現。

這一次,黃志偉參照了剪黏、紙紮、神轎,這些涉及東港七角頭轎班廟事與廟宇繞境儀式的素材,然而,這一次,他要面對是四年前意識到的兩極化美學問題:一方面,「贊境」從八仙彩、桌裙、華蓋涼傘所表現的刺繡線條與色彩出發,表現這些類近淺浮雕平面物件的特有空間感與造形;另一方面,他的「七神光」圓色點空間,似乎又選擇了抽象圓點的現代主義繪畫空間。(註1)

但是,在這兩極之間,由於「七神光」底層潛台詞又包含了東港七角頭轎班成員的身份色彩,使得這七種色彩的圓點,似乎又不單單是在因襲抽象圓點的既有邏輯,而是潛藏了某種文化體驗為前提的色彩訴求:也就是東港海鮮和「2018東港迎王祭」溫王爺轎班的相關信仰物件,這些海鮮與信仰物件,對黃志偉而言,並不能完全是當做靜物寫生的再現對象,而是以某種動態走路中的嗅覺與視點,甚至其中的精神性,做為其表現繪畫性的另類經驗基礎。

如何去探索這種「彩」的精神,或精神的色彩?在繪畫史上,塞尚的蘋果早已處於去除掉信仰的肉眼世界,而培根的臉孔佈滿了欲望的紐結,而黃志偉從台灣古廟剪黏上的堆疊式色彩,不論是北港朝天宮、或是鹿港天后宮,藉此物件朝向繪畫性表現的探索。對他而言,要帶出一些新的繪畫形式,或油彩的處理模式,主要的問題,是必須從「贊境」階段銀蔥繡線鬆開原本寫實的做法,讓線條與色塊更加抽離與自由。

黃志偉〈恍動神光 n° 3〉,直徑120 cm,油彩、畫布,2022

黃志偉〈恍動神光 n° 3〉,直徑120 cm,油彩、畫布,2022

「這個嘗試的過程很困難,會不斷回返到以前的習慣。」畫家自認下筆後的狀態很難控制,更難的是熟悉的自我語彙的破壞,這使得黃志偉必須摸索各種表現的可能。出發點是「贊境」中的一幅〈精彩N° 3〉左上角的離散色塊,十分不同於七角頭的華蓋寫實色彩佈置方式,以及上一次的迎王祭中,得到一種恍神的身體感覺。於是,震動的神轎所散放出來的過曝光與恍神光,分成幾組:繡彩、剪黏的彩、紙紮的彩、神轎的彩。黃志偉的畫題,便是透過這幾種不同的表現媒材,轉換出來的特異視覺。

從八仙彩到剪黏,從高繡、平繡與玻璃片構成的半浮雕色彩轉到平面的表現,我們可以在這次的剪黏系列中,看到色彩配置的散點方式。這些散點色塊佈置,常常是在構成輪廓之後,再進行畫面上變形,油彩使用的混色,就透過筆觸在畫布上面進行。由於有些油彩具有半透明性,它們跟不透明的顏料混在一起,如果不做嚴格的控制,很多不經意的色調就會在裡面構成,這種色彩材質的即興構成,既不談具象抽象,也不回到剪黏的脈絡,而回到構成過程中的視覺表現。問題是:這種繪畫性的表現重點是什麼?

扁平空間中,若以此色彩表現為線索,有某種雙重人造的淺浮雕立體性會浮現出來,對於這種短淺的起伏色塊,黃志偉雖然會參照相片,但往往畫筆一下,上了畫面就會依畫面走,跟畫面做直接的對話,這種畫家現場視覺與畫面視覺物的對決,會讓畫家腦袋原先想的跟現實中手畫上去的痕跡產生巨大的落差。但是,這種色彩交疊的精神性,究竟要走向什麼樣的當代轉換呢?

我認為,這種當代轉換的繪畫性,在「精.彩」這檔的展覽中,指向的是畫家身體的雙重性:祭典轎班啟行時的身體感與畫布前啟動揮筆時的身體感。黃志偉常常提到轎班啟行的那個剎那,那是一種啟始的精神運動、一種展開動作速度前的速度,神轎要啟行,必有一個如感應信號般的抖動,這個抖動的當下,也正是轎班身體瞬間沉浸於信號光芒中的剎那,在此恍神經驗中,晃動的光,就變成了那個即刻當下的造形。在此恍神經驗中,不論是繡彩、剪黏彩或紙紮彩,也都處於這個整體承重的恍神晃動之中。另一方面,畫家身體在畫布前下筆的剎那,手的始動與方向力度的啟動,本即帶有繪畫本身的介面轉換的發生狀態,在精神面上,這種發生狀態所具有精神性,免不了抽開與現實的距離而變現為抽象的繪畫性,這個瞬間,若不設定一種慣行的落筆風格,便也會是一種身體感強烈的恍神與晃動經驗。

黃志偉〈恍動神光 n° 1〉,80x100 cm,油彩、畫布,2022

黃志偉〈恍動神光 n° 1〉,80x100 cm,油彩、畫布,2022

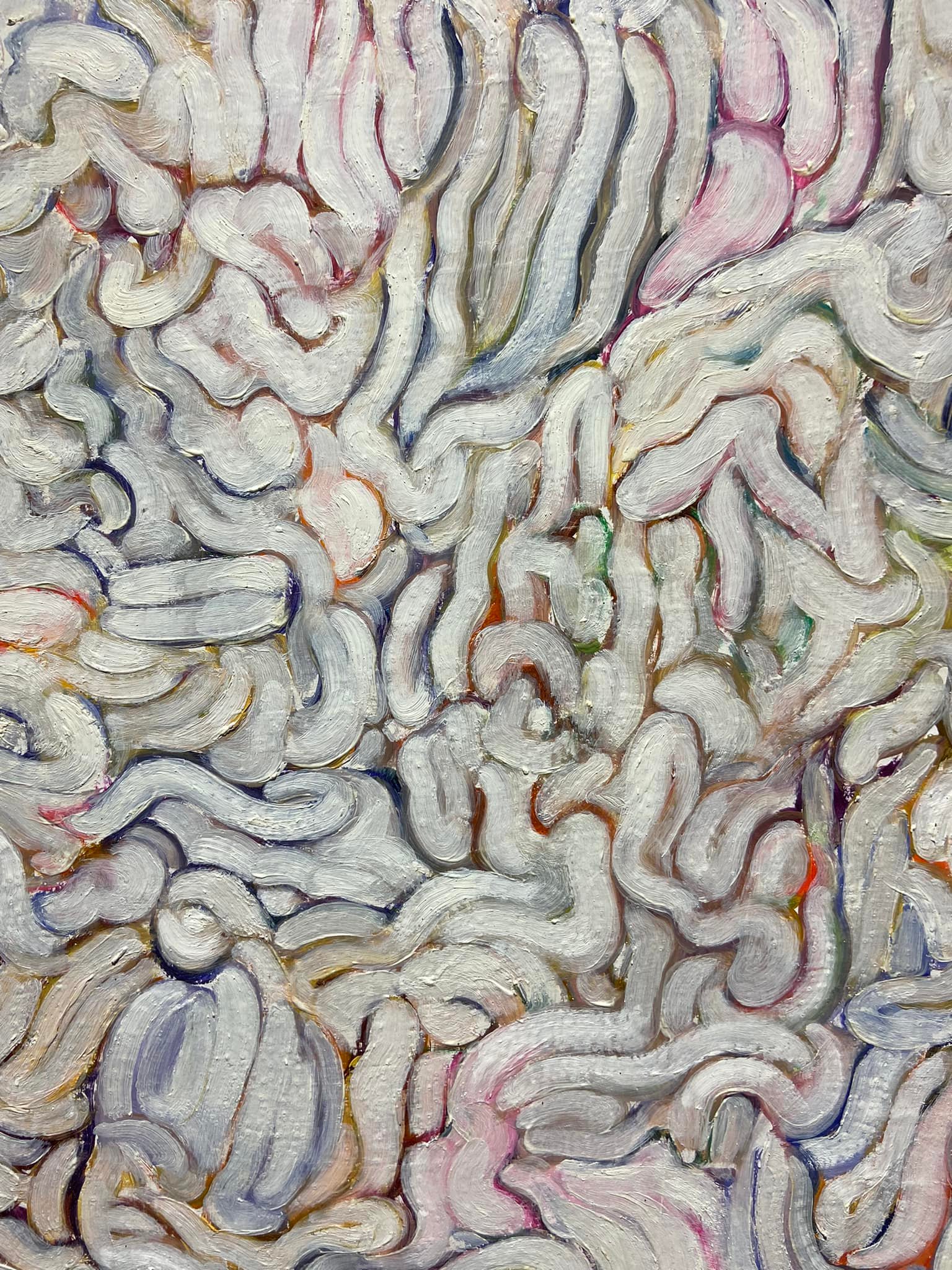

黃志偉的「精.彩」試著跳出「贊境」的靜態中止瞬間,而改以「啟行始動」充滿可能性的運動身體感為主要視點,鋪陳出色彩彩度上較艷,但明度上稍暗的佈置,以此表現這個奇異的動態啟動瞬間,這個瞬間,對畫家而言,既是轎班身體在當下與神性結合的瞬間,也是畫家身體在當下與繪畫條件共振運作的瞬間。以轎班扛轎時有限的動態空間與視野角度來看,轎班的身體與視線無疑和神轎是緊緊連在一起的,當神轎就地開展其各種步法運動時(頭筆),猛然爆炸的鞭炮從周身或腳邊襲來,對畫家而言,這種晃動的視野無異於某種不斷在流動的神性話語,是一種精神流動的構圖術。猶如培根所畫的雙人角力,總是以速度、暴力、相擁和扭轉中的肉體為其欲望機器的主要場景,這整個場景的色調,必須加以微調校準,以呼應其存在敘事。神轎運動的背景,既要投射以神轎的光,又要捕捉肉身混同著鞭炮、頭筆的多重流動性經驗,這使得畫家的筆觸必須貼近恍神狀態的印象,依此處理畫面。黃志偉的畫面沒有培根的存在性敘事,而是迴返當下的雙重感覺,強烈的、雙面性的畫家身體感,以動覺和觸覺性四肢運動中的視覺,在畫面上重新組合為一種平面空間,從恍到〈惚〉。

這時候,用筆與色料塗佈成為上述動覺與觸覺的轉換結點,畫筆與畫面接觸的力道,有時候漂浮輕掠,有時是撞擊噴發,不經意的隨著畫面的即時效果,產生出一連串的偶遇,游走。如此視觸覺構成的初始階段,將影響後續落筆的延續發展。這樣的實驗,會讓畫面有幾種疊合運動的模糊結構形成,以此跳出實體性的描繪手法。一旦失敗,畫家必須先打磨掉這一層,重新上gesso,重來一次。這些失敗的經驗,也會讓畫家自問:「為什麼我會一直被拉回原本的手法,究竟是個性使然抑或是主題的操作?」唯一的判準,就是畫家看了畫面效果後,會不會產生「這不是我現在要的東西」這樣的念頭。也就是說,這是一個試誤的過程,包含過去的慣行寫實手法也極可能是一種誤,而沒有任何最終證成的保證。

註1:龔卓軍,〈陌生的藝術意志.評論的空缺〉,《交陪美學論》,台北:大塊文化,頁51。

黃志偉〈惚〉,150x160 cm,油彩、畫布,2022

黃志偉〈惚〉,150x160 cm,油彩、畫布,2022

黃志偉〈流彩 線〉(局部),66x66 cm,油彩、畫布,2022

黃志偉〈流彩 線〉(局部),66x66 cm,油彩、畫布,2022