穢土造命:丁昶文的「三十年後」

高俊宏 | 發表時間:2019/02/14 11:57 | 最後修訂時間:2019/02/21 16:47

評論的展演: 三十年後 – 丁昶文個展

堪忍穢土,多受眾苦─《觀經妙宗鈔》

用研究型的創作來理解丁昶文,是一個滿適合的途徑,例如近來丁昶文的「三十年後」個展。雖然展場本身是一個相對迷你的空間,可是展覽裡面的物件卻有著許多無法一下子看穿的研究歷程,好像一下子我們進到了某個專門搞奇怪研究案的工作室一樣,展場的錄像與裝置雖然就明白擺在眼前,但是裡面蘊含著繁複的意義,需要一點時間才能解出一些線索。也或者,創作者根本也不要我們解密,他的非敘事性手法有其自身之「實」,而不太需要另一個歷史的「實」來給出標準答案。因此,我們在現場所看到的首先是一種藝術語言的晶構體,先於所謂的「現實」,即便這個現實牽涉到了文化批判領域的熱門顯學─「解殖」。丁昶文的創作是否能達到明確的解殖的社會反應,還是個未知數,但卻已經在話語層次上「解殖」了我們談論一般歷史的那種詭異的,所謂的「自明性」的意識。

不過,藝術創作者與一般性歷史議題之間保持著謹慎的距離,可以說是當下創作者們非常普遍的共識了吧,即便在台灣談日本殖民或者白色恐怖的事件,創作者也多半會選擇用更開放,或者更隱喻的方式來處理。因此,在談丁昶文的這次個展,我反而希望先花多一點時間來談一種目前台灣當代創作中還是屬於成形中的「某種身體」,之後,再回來探問藝術與解殖的問題。而要談論這點,必須先從個人記憶中的一些片段談起。

「三十年後」展場,《尋龍與地靈》,咾咕石、合成纖維、單頻道錄像 ( 27分30秒 ),2019。圖片提供:丁昶文

2012年在南藝博士班求學期間,我負責策劃一個名之為「跳境」的博士生聯展,昶文當時是我博士班的同學。如果沒記錯的話,當時他在解釋參展作品《佐證人計畫》( 屬於其《文明實驗室》Civilization Laboratory的一部份 )的時候,描述他在台南左鎮的曠野尋找人骨化石的「田野」過程時,內心所感受到如何的苦悶。同為創作者,我頗能感受那種很難為外人道的鬱悶。在名之為當代的創作中,我們事實上比前一輩(或者前前一輩)的創作處境好不到哪裡去,我主觀的認為反而更差。根本的原因在於我們對於新的文化殖民結構與機制已經幾乎完全內化了,甚至產生了很奇怪的「效忠」,這點,跟我接下來會談到的鄉土文學論戰期間的文化敵我意識的辨別,相當不一樣。在當代,你如果要身體力行地提出異議,那麼最好你要有孤身的心理準備,也差不多準備要以單獨個體的方式走下去了。那些柄谷行人所稱的「單獨者社會」的當代社會結構,差不多也會在創作者的小型社會裡得到應證。然而,除此之外,在丁昶文近來傾向於田野考察的研究型創作裡,似乎他還招攬了一個幽靈:博物學者。

我們都知道,博物學的產生與帝國擴張有著一定的關係,創作者成為博物學者乍聽之下並不妙。但是我指的博物學者在創作者身上的幽靈與疊影,如果以日本殖民時期為例,總不會是依附於總督府系統做研究的伊能嘉矩,而更是與帝國保持曖昧關係,更加瘋狂而獨立,而且對於「外地」(1)有著更多認同的研究者,例如布農族大分事件中,倡議賦予原住民自治權的森丑之助。在王家祥在《關於拉馬達仙仙與拉荷阿雷》(1996)裡,以非虛構的方式將森丑之助的失蹤,改編成是森丑戰後拒絕回到日本,娶了布農族原住民女性而隱居台灣深山,死後因爲遺留的信件,才被後小說中的主人翁發現這個秘密(2)。我一直覺得一生飄泊的森丑跟帝國之間的關係非常直得玩味,如果我們把他當成一個非虛構的命題來想像的話,那麼「失蹤」肯定是首先的命題。在小說裡,我們想像有一種體內深處的認同矛盾存在於森丑的身上,導致於他以「棄學」的方式,放棄人類學的專業,秘密地成為他的「研究客體」(原住民)的一部分。之所以我會認為小說中的森丑具有前瞻性的意義在於,透過失蹤,事實上森丑真正做著的事,其實是「轉命」。

這就回到當代創作者身上了,對於以類似於博物學作為方法的當代創作者而言,苦悶而經常漫無目的的田野所意圖的,首先就不是想要去蒐集與羅列他的發現,不同於那些被譽之為打下現代台灣泛博物學基礎的日本時期傑出的學者,他們的知識生產總有著「帝國貢品」這樣一個揮之不去的陰暗面。然而,在台灣當代創作者身上,我們常常可以看到一種看似矛盾的「同時、排除」的身份運用,使用的是帝國的概念與方法,但是動機在於完全不同。要強調的是,這種同時與排除是經過計算過的,用很簡單的話來總結,那是對「學科」本身的不信任。也因此,創作者必須要用一種類似於必是博物學者,又不是博物學者的方式,苦鬱地在穢土上挖掘。在《尋龍與地靈》一作中,創作者說了這麼一段觸動人心的話:

宇宙如同一座地下水道,累積大量挫折,火山爆發,珊瑚屍塊開滿水泉之花,至於人,總是回返原點,原點即受苦,無論喜歡與否。(3)

丁昶文自陳,他是為了要回去小時候成長,但始終不熟悉的高雄鼓山區的內惟社區,才有了目前這個計畫的構想。展場地面堆放了有許多咾咕石,圍繞著一個長方形的淺水池,使得水泉像是剛剛往出一樣「珊瑚屍塊開滿水泉之花」。水池擬造了鼓山龍泉寺旁邊的硫磺泉源頭,裡面有細細的白色人造纖維絲,象徵著硫磺泉裡的「水泉花」。立面的投影幕是〈尋龍與地靈〉錄像,以一位既是詩人,又是漢奸與學佛者的謎樣人物:盧用川為形象,帶領著我們穿梭在鼓山龍泉寺附近的地下廢水道裡,尋找泉源,錄像中還有一座供奉在龍泉寺龍目井裡的鐘乳石觀音像,極盡詭異感。盧用川某方面來說是丁昶文的投射,而丁昶文又是影片中那位在柴山挖掘咾咕石的貌似史前時期的原始人的縮影,再加上前述的,帶有密謀叛變意味,老是在搞批判性研究的博物學者。這種反覆折射的自我構成,幾乎可以說是一種無法明確他是誰的狀況,種種自我的失蹤、處處的自留線索,事實上是創作者自我處境的投射。

集詩人、漢奸、佛弟子為一身的盧用川,圖片來源:https://zh.wikipedia.org/wiki/

「三十年後」展場,《尋龍與地靈》,咾咕石、合成纖維、單頻道錄像 ( 27分30秒 ),2019。圖片提供:丁昶文

另外一個我以為丁昶文創作所觸及到議題,我暫時提議稱之為「一種現實煉金的崛起」。在此我們先略掉那些常常會在丁昶文作品裡看到的,對於材質塊件的凝視、加疊、抽換,以及另一個神秘的母題:光與折射,雖然這也非常具有「丹術」的意味,我在這裡希望更多的去討論,關於傳統的現實主義與當代藝術的煉金術之間的交疊,這指向了時間的問題,也指向了「歷史造型」的問題。以歷史問題為主的研究型藝術計劃創作者,常常關注於微物跡證、非關連性的檔案與奇怪的事件關聯性,用來對比大歷史或者大敘事,其所產製出來的藝術研究,一方面是一種系譜學式的展演,二方面,又以一種後設性的批判路徑,回到了布魯諾.拉圖(Bruno Latour)對於現代性的兩個批判興起源:霍布斯的共和國與波以耳的科學,那分別代表了現代性的暴力:「中介性」── 科學暴力性地中介了自然,而共和國暴力地中介了烏合之眾(霍布斯意義下的multitudes)。所以我們在丁昶文作品裡的「田野」過程所看到的,首先很清楚的就是「中介性」與其批判,這點在前述關於博物學者幽靈的問題時已經提過。

在上述那些既乾又冷的分析裡,其實試圖說明的是,那裡面其實夾帶著一個既具溫度又充滿魅惑的概念(或原點?):民族,而現實主義是其工具(雖然也為左翼美學所沿用)。當代文化批判領域裡,對於民族的概念是有很強的批判的,但是對於台灣知識生產領域而言,批判之餘,實在也難以泯除自己還沒有實力成為一個民族的缺憾。這個缺憾是當代創作者相當隱晦而底層的最大公約數之一。因此,雖然當代藝術迴避古典的現實主義,但隱約之中已經用不太一樣的方法與視野(最明顯的第一是研究型的創作,第二是創作研究者自己的反身性關注)回應著現實主義這個老靈魂,這點也許可以視為近十年來台灣當代藝術的一股身體之流吧。七〇年代保釣運動與中美斷交的接連衝擊,挫折的社會氣氛之中,居然引發了一波又一波的大學知青下鄉運動,可以視為台灣戰後另一波現實主義的,陳映真提及:

於是,開始有了社會調查運動,(按:知識份子)到山地、漁村、礦區等去調查當地的實際生活情況,他們展開了服務運動......這是三十年來(按:戰後以來)第一次在台灣的青年字典中有了一個新的詞彙:「社會意識」、「社會良心」、「社會關心」......(4)

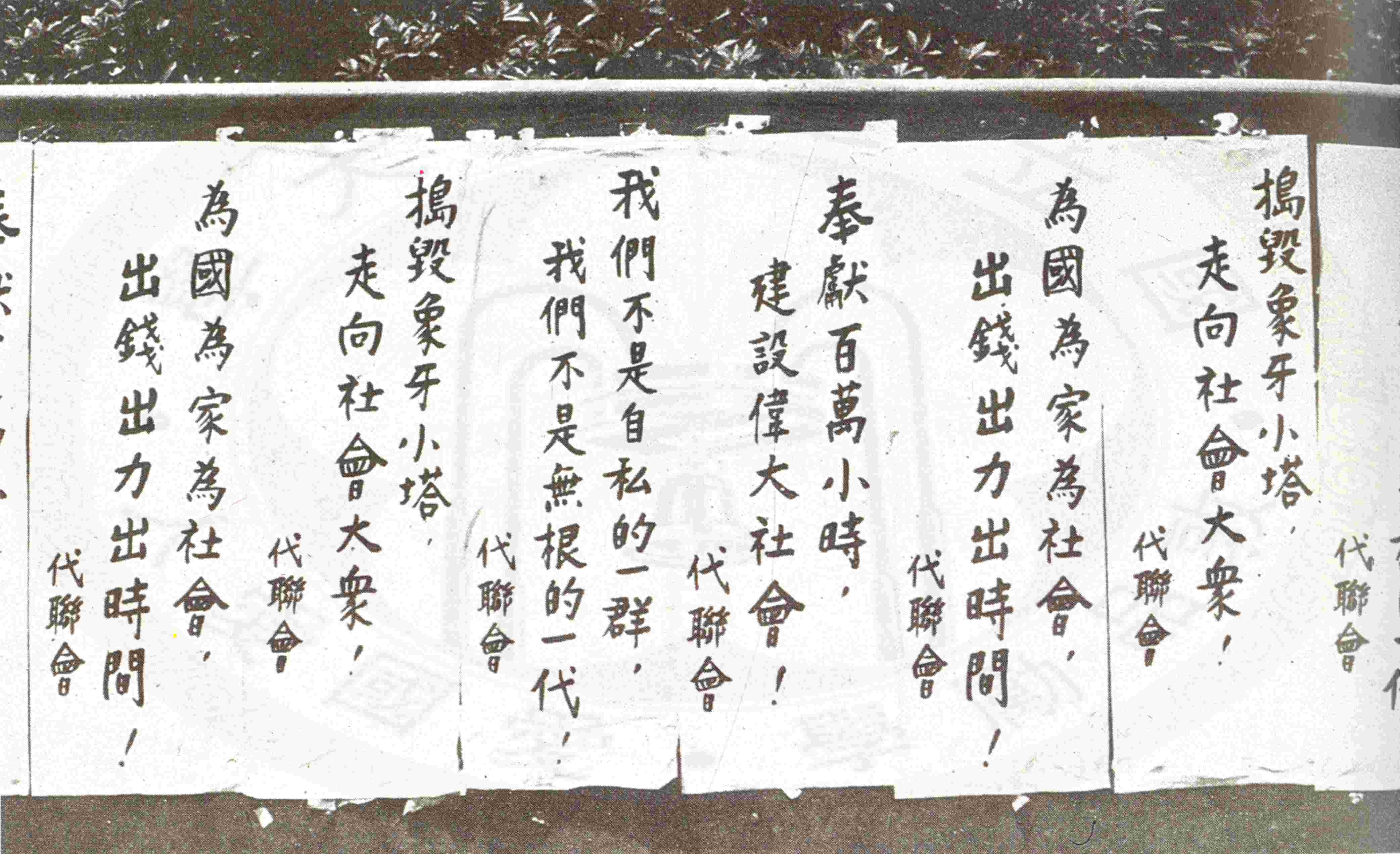

摘自台大校友雙月刊,校友專訪網頁,保釣之後的台灣大學生「百萬小時奉獻運動」照片,是當時知青走入社會,上部落、下漁村,進行社會調查與服務的運動之一。圖說為:「臺大校園內「百萬小時奉獻」激情標語。(翻攝自《榮耀與分享──臺大創校六十週年特刊》,1988)」http://www.alum.ntu.edu.tw/wordpress/?p=857

當然,今日的創作者不太會把「社會意識」、「社會良心」、「社會關心」掛在嘴邊,但是七〇年代的「社會調查運動」,與今日的當代創作者之間,確實有著巧妙的重疊,更重要的是,台灣「社會調查運動」或者戰後現實主義的濫觴,與當時的台灣所受的集體創傷,息息相關,文學表面上以本土元素為經緯,實際上卻不無以此來舔舐自己成為亞細亞孤兒傷痕的意味。這與晚近的當代創作者所感受到的,全球化下的台灣自身說不完的困境,以及多重殖民的糾結,這個創傷和那個創傷實際上是有連續性的關係的。所以,縱使當代這股帶有社會意識、歷史意識的創作,除了不會有七〇年代那些奇形怪狀的「下鄉服務」,或者鄉土文學論戰中的反現代主義美學的情結以外,可以說都是圍繞著那條綿延數十年的傷口,所並發出的不同樣貌的現實性美學。

也許,這就是為什麼丁昶文要去荒涼的左鎮惡地曠野,或者回去三十年前的生命場景,去重建自己的當下與過去的關聯性吧。在展覽裡,《尋龍與地靈》給出了一個極佳的現實隱喻,好像我們總是必須進入有毒的、惡臭的現代污水下水道的「洗禮」,才能找到最終那含有古老細菌的湧泉源頭。也因此,「社會調查運動」在今日已經不是「社會」的調查,更多的是在龐大的現代垃圾裡頭翻找、拼湊,或者在墳場的邊緣尋找無從辨識的破碎骨片,以曖昧與模糊為煉金術的催化劑,其目的不是在於杜攥一個所謂的「故事」,而是開始學著去承攬「自身」的工程,從極端的穢土與臭水裡,重新造命。

「三十年後」展場,《尋龍與地靈》,咾咕石、合成纖維、單頻道錄像 ( 27分30秒 ),2019。圖片提供:丁昶文

註釋:

(1)日本殖民時期,日本對於台灣、朝鮮等殖民地概以「外地」視之,以區別於北海道到沖繩的「內地」。

(2)森丑之助在戰後搭船返回日本的途中失蹤,一般認為是落海而死。

(3)摘自創作者的臉書。

(4)林麗雲、王智明、徐秀慧、任佑卿等人 編,《回望現實.凝視人間: 鄉土文學論戰四十年選集》,台北:聯合文學, 2018,頁104。