我拉出來的不是大便 是血

高俊宏 | 發表時間:2019/05/22 15:13 | 最後修訂時間:2019/05/25 20:43

「待騰空的地上物—大觀社區拆遷前最後展覽」,位於板橋榮譽國民之家旁的一個狹窄巷弄裡。這裡曾經是婦聯一村,現稱為大觀社區,屬於非列管的眷村,原住戶為榮民榮眷,隨著時代的遞換,多了許多城鄉移民以及大陸配偶,可以說是台灣近代化下的人口移動縮影。在2000年的「各機關經管國有公有被佔用不動產處理原則」條例下,住戶一下子變成了非法住戶,於2008年被退輔會分六批控告,直接寄發存證信函,被訴必須返還「佔屋」的五年「不當得利」並拆屋還地。這是2007年華光社區、2011年的紹興社區外,相關非列管眷村遭受國家以司法與暴力手段強制介入拆除的另一起案例。

大觀住戶周湘萍女士的導覽

從大觀路二段42巷旁的巷子走進去,半廢墟狀的巷弄過去曾是小小的菜市場,說起這市場,居民臉上浮現一絲往日的幸福感。我帶著一群臺北藝術大學藝術跨領域研究所的學生,從每日的學院理論轟炸下暫時逃出,進入早該到來的現實場景。在大觀自救會成員與居民的熱心導覽下,我們進入了一個現代律法矛盾的關係裡。情況跟台北市的紹興與華光都有幾分類似,初期因為國民黨戰敗來台,無心管理許多散居在畸零地的軍眷(紹興多數是低階軍官,華光則是中低階的司法單位眷屬),等於說第一步已經默許了居民的居住權。居民陸續取得實質居住的證明(例如水電單、房屋稅單等),隨著城島內城鄉移民的北上謀職,甚至有後繼者以購買的方式向原榮民戶取得房屋的居住權(如大觀路旁的阿秋檳榔)。然而,由於手上沒有握有中華民國法院認可的所有權紙狀,終究被迫拆屋。

過去幾年的案例中,台灣的非列管眷村強制迫遷,至少凸顯出兩個主要問題:(一)、非法性問題。(二)、急迫性問題,而兩者都有其根本的虛構性。就非法性問題而言,記得過去在華光社區有一位拆遷戶陳先生,曾經就華光居民戰後在中正紀念堂旁邊落腳的多年來,如何生存於從合法到非法之間的歷史,儼然就是一部卡夫卡式的小說。就大觀而言,位於浮洲的土地原本屬於不遠處市中心的板橋林家,1956年由蔣宋美齡成立台灣第一個眷村「婦聯一村」。1963年葛樂禮颱風淹沒村子,造成婦聯一村的遷村,然而仍有未遷走的居民,繼續留在惡地之上生存,國家與居民之間的默認關係,其實是在一種「社會契約論」裡成型的。關鍵時刻的1966年,尚有居民的大觀社區土地被悄悄地登記為「國有」,移交陸軍總部管理,居民以向國產署承租的方式繼續居住下去。然而在面臨拆遷時,主管機關榮民之家要求居民提出過去歷史的水電單,作為未來的購地證明,居民提出以後,卻在榮民之家主管的疏忽之下遺失。從此,居民就從「默認合法」的居住者,一夕之間翻轉成為惡意侵佔的非法者了,而政府所提的租居榮家、社宅與包租代管等三種安置方案又不是每個住戶都負擔得起,部分住戶立即面臨流離失所的情況。說到這樣的轉變,在現場講解的住戶黃愛雲、許林玉聰女士,談到這些一下子就哭了。

黃愛雲女士在自己的肖像前演講。

阿秋檳榔林燕玉女士

至於拆遷的急迫性而言,實際上並沒有急迫的理由,反而凸顯了背後的「人治」因素以及深遠的結構性問題。「各機關經管國有公有被佔用不動產處理原則」跟張景森之間的關係匪淺,事實上,張景森任職陳水扁市府轄下的台北市都發局時,便因處理十四、五號公園時說出「老人不搬也會死」而惡名昭彰。陳水扁執政總統時擔任經建會副主委,私下長期推動土地資本化、浮濫徵收的工作,「急迫性」事實上是由上而下的指導原則,而非事實現況。然而,其實聚焦在張景森也只是看到一個點,其背後所代表的是一個國家財務赤字的結構性問題,尚且不談更加複雜,連動性的全球經濟體系轉向以財團為主的新自由資本主義。到後來,我們所面對的是無數條看不見的浮動資本與力量,套一句香港年輕運動者陳可樂所說的,誰能夠擊敗那些隱形的資本與掠奪的力量?

因此,守住作為居民的基本權益,便成為最後的底線。可是前述條例恰恰是必須以剝奪居住的基本權益為前提方能可行,雖然國家有絕對的能力處理這種歷史共業,就無論是現地購買或者安置方案好好來處理,但是事實上,我們在這裡反而看到了「人治」的不為,或許是大觀的居民人數太少了,可以說得動政策的有力人士都選擇迴避與不為,投資報酬率不高。重重因素之下使得大觀案因為人數稀少孤軍奮戰下最終被「亡城」。居民說,住戶有的逼不得已同意遷移,留下多年投資的房屋與財產,也有抑鬱而終者,目前留在社區的幾戶,正在等待六月十四日的搬遷以及六月十八日的拆除。

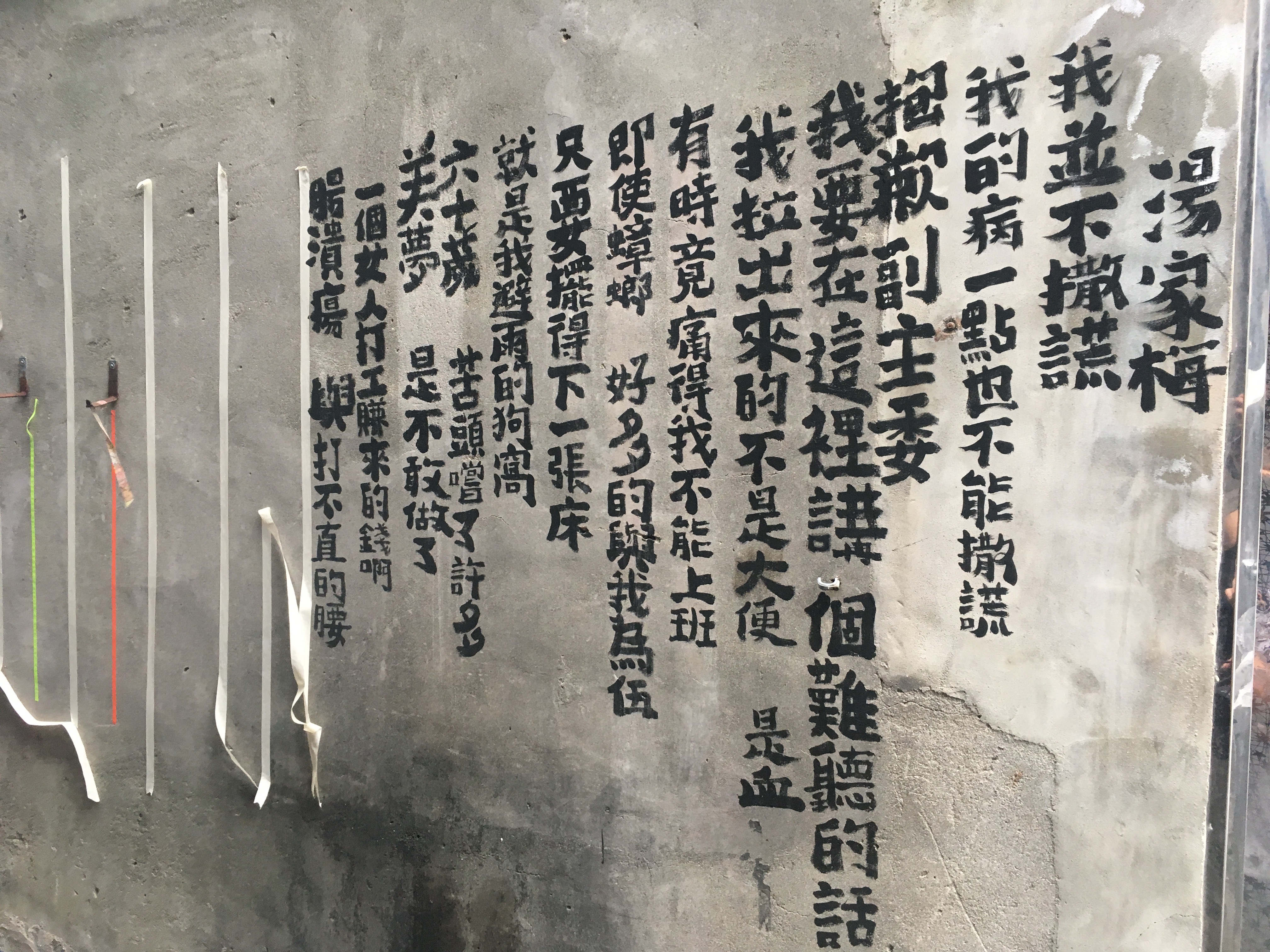

這些大略是「待騰空的地上物—大觀社區拆遷前最後展覽」的背景,台大社會系唐佐欣與幾位跨校的同學,聯合了居民黃愛雲、許林玉聰、周湘萍女士、阿秋檳榔等,籌畫了這最後控訴的展覽以及導覽。為過去充滿溫度而如今如同鬼城的小社區,注入了最後的能量。巷口,大陸嫁來台灣住戶湯家梅,在收到法院存證信函以後,2014年開始被強制歸還「不當得利」,原本剩下84元的帳戶因此凍結,也因為訴訟而遭到原公司解雇,現在流連於臨時約聘的工廠打工,學生幫她在牆上寫道「我拉出來的不是大便 是血」,這也是她面對退輔會李文忠的控訴。而周湘萍女士在導覽完後小聲地說,希望未來人們經過大觀路時,能夠記得這裡曾經有一個社區。

湯家梅的詩牆,由學生執筆書寫

學當代藝術的學子應該來這裡看看,非藝術科系的或許也更應該,看看藝術與社會能夠建立在怎麼樣的關係之上?正巧在三天前,因為論壇的關係遇到中國資深創作者汪建偉,他提到現在的藝術已經不是真正在做藝術了,而知識生產只是為了藝術做「偽證」,非常深刻的看法。而「待騰空的地上物—大觀社區拆遷前最後展覽」雖然不一定是由藝術「專業」者搞出來的(而且往往藝術「專業」者並不搞藝術),而卻是在抗爭的現場留下了一個最後的檔案性見證事件,在已經熄滅的希望中留下傳承與講述的文件,朝向未知的未來,此即為其藝術性。黑田雷兒(KuroDalaiJee)認為,亞洲以「民眾」為對象的美術運動,第一波是1930年代的魯迅版畫運動,第二波則是八零年代韓國「民眾美術」運動。我們不能說,蜂起於二十一世紀各處的迫遷事件,裡面所產生的藝術已然是新的一波民眾藝術運動,因為「藝術」並非位於本位,抗爭才是,但是抗爭與創造兩者結合,是非常重要的一步,在餘生裡,也唯有透過創造才能生存下去了。

此外,來看展覽也是一種贊助活動,入場費用來支助文宣成本、攝影集,也希望募集過去抗爭所積欠的4萬元交保金,對我來說,長期忽略參與大觀事件,其實一直覺得過不去,現在寫一些東西,希望讓更多人明瞭其過程,也鼓勵大家來看展。

感謝居民黃愛雲、許林玉聰、周湘萍女士、阿秋檳榔與唐佐欣的導覽

(本文稿費全支助與分贈展覽相關手冊《待騰空的地上物—大觀社區居民群像》)