主體性翻轉的紋樣化-史博浪漫大飯店

吳介祥 | 發表時間:2020/11/30 22:24 | 最後修訂時間:2021/01/19 18:14

評論的展演: 史博浪漫大飯店:紋樣授權體驗計畫

國立歷史博物館在休館期間積極辦理授權設計展,包括「眾神潮」和「史博浪漫大飯店」,而後者是選取了各類典藏品的圖像後,先設計成紋樣後的運用示例。台灣各博物館均有圖像授權的政策,多數是平面的複製或刊載,或是擷取人氣展品的部分開發成文創商品。館員王雅璇從典藏品挑選圖紋提供設計師製成紋樣授權,是台灣首見的授權策略。博物館的商機從禮品店銷售最簡單的明信片,到量產的雨傘、滑鼠墊、馬克杯,再到和各種消費品牌合作,甚至走高價精品店授權模式,不斷在開發新客群和新收益模式,研發博物館品牌已經是博物館經營的必要部門。授權可擴大博物館典藏品之可進用性、降低理解文物的門檻;把貴族品味的平民化、把古文化現代化,或把異文化商品化…歷史或文化一但進入消費循環,便有機會翻轉語境,重組論述。

左:拿破崙皇袍上象徵法國精神的蜜蜂。右:拿破崙蜜蜂(Napoleonic Bees)紋樣枕商品

左:拿破崙皇袍上象徵法國精神的蜜蜂。右:拿破崙蜜蜂(Napoleonic Bees)紋樣枕商品

和Cho hotel 町記憶旅店3館合作的 「史博浪漫大飯店:紋樣授權體驗計畫」 圖片來源:國立歷史博物館

和Cho hotel 町記憶旅店3館合作的 「史博浪漫大飯店:紋樣授權體驗計畫」 圖片來源:國立歷史博物館

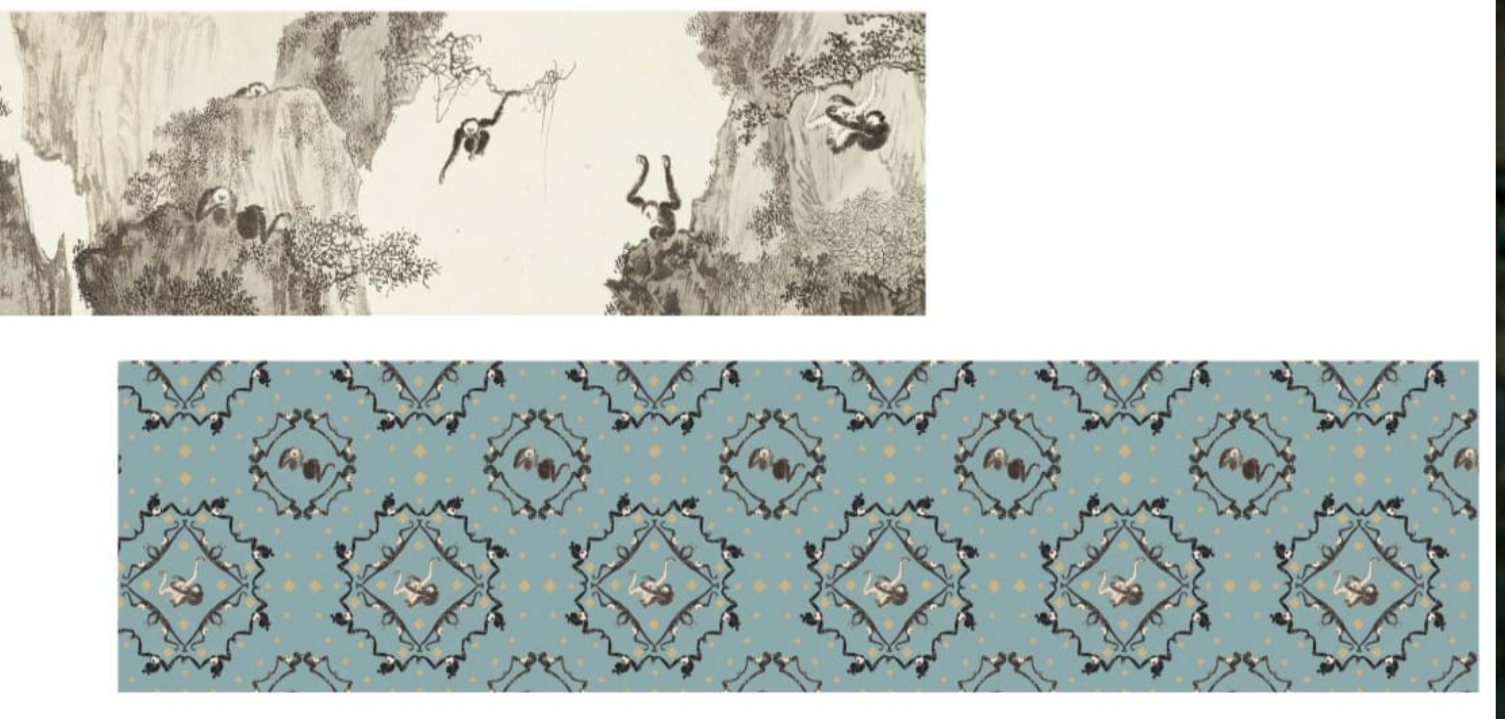

史博館的紋樣化的例子,如將溥心畬的《十猿圖》中的戲猴截出來,提供設計為紋樣。紋樣的織品與信仰、織工和製成有關,如伊斯蘭反人像的文化,紋樣取自花卉和藤蔓、幾何和文字裝飾的交織和重複。又如手工織品、地毯、壁飾;乃至影響了威廉・莫里斯(William Morris)和他所推動的英國美術與工藝運動(Arts & Crafts Movement, 1859-1910),也是借用了絲路文明的絲織圖樣和印度的棉製品紋樣。非洲蠟印布料也因技術的原理,而有持續重複的紋樣文化。我們也常見到來自中原文化的紋樣有皿器的繞紋、交織的壽字筆畫,蝙蝠或是木窗格的象徵圖紋等。史博館從典藏品截圖複製的紋樣雖是來自中國文物,紋樣化卻非典型中原傳統,因而較像歐洲的產品。這個組合讓博物館團隊和設計師周裕穎聯想到電影「歡迎來到布達佩斯大飯店」(2014),因而打造了時空錯置、超現實感的「史博浪漫大飯店」。

《十猿圖》紋樣

《十猿圖》紋樣

左:史博浪漫大飯店文宣。右:電影「歡迎來到布達佩斯大飯店」劇照。

左:史博浪漫大飯店文宣。右:電影「歡迎來到布達佩斯大飯店」劇照。

然而和故宮博物院一樣,國立歷史博物館的機構性,也因為中華民國之於台灣的「殖民性」,以及史博館在鞏固此殖民性的展覽史,而值得一再反思。史博館的文創業務,一樣必須經歷殖民性、威權體制象徵體系的脫胎換骨。同時,史博館這個在實體旅店裡的紋樣授權展,在館長廖新田評論「文本的疊層、機構的錯位、時空的再置、定義的異化」之外,紋樣與殖民性的議題,頗值得拉開全球視野來論述。

重複圖形的紋樣,讓人像起在遭窮兵黷武的阿富汗,曾經是地毯的大宗出產國,地毯傳統以來多是婦女維持生計的工作,當戰爭的威脅充斥在日常生活後,圖紋竟變成一再重複的戰爭符號。八O年代,因為蘇聯侵略而成為難民的織毯工,開始以軍火、槍械、直升機、坦克和手榴彈等紋樣代替傳統的花鳥藤蔓的組成。美國藝術家凱文・蘇代斯(Kevin Sudeith)開始收藏和銷售戰爭紋樣的地毯,並推動西方的收藏家、藝術圈注意到這類產品背後的議題。特別是在2001年911攻擊事件和2003年小布希總統發動的伊拉克戰爭後,藝術圈藉銷售這些不具名織工的產品,來提醒世人/美國公民美國對此區域的政策造成的衝擊。美國境內也有幾次美術館也以展出這些戰爭地毯,來隱性地介入官方發動戰爭的主流論述。

戰爭地毯 圖片來源:warrug

戰爭地毯 圖片來源:warrug

洛杉磯的藝術家賴瑞・彼德曼(Lari Pittman)以商標、動漫、消費品、廣告的大組合為創作主軸,總以廣告美學的雜燴感,探討社會議題。他關心的議題如九O年代美國社會裡普遍對愛滋病的誤解和歧視,美國藉口阻止伊拉克發展化學武器而發動的戰爭等議題。2013年的作品《暴力國家之上的飛毯和缺月》(Flying Carpet with a Waning Moon Over a Violent Nation)便是以紋樣化來影射地毯,用地毯影射中東區域和阿拉伯文化,同時把戰機的視窗、極刑的繩套重覆使用,來批判美國發動的戰爭。而2018年的個展「織品肖像和人的肖像」(Portraits of Textiles & Portraits of Humans)展,則更全面的使用紋樣化,來影射暴力、腐化、不平等和社會動亂等議題。

Lari Pittman 個展「織品肖像和人的肖像」 圖片來源:Regen Projects

Lari Pittman 個展「織品肖像和人的肖像」 圖片來源:Regen Projects

翻轉紋樣的藝術作品,最為知名的首推從奈及利亞移民英國的藝術家屬印卡・修尼巴爾(Yinka Shonibare)。這位英國新秀世代(YBA)藝術家的作品,結合非洲的蠟印布料和西洋文化史,呈現殖民史與非洲至今糾纏的關係。而非洲蠟印紋樣的織品,也早就隨著東印度公司的遠洋貿易擴張史,多數轉移在荷蘭生產而非非洲本土。印卡・修尼巴爾把非洲織品的紋樣做為對照於殖民強國的文化符碼,並非控訴,而是以結合兩種截然不同的圖紋樣式,提醒藝術社群殖民史的複雜性和強勢國家帶來多層次的影響。他以非洲布紋製作模仿洛可可藝術家Jean–Honoré Fragonard或Thomas Gainsborough的作品,除了挪用(appropriation)的意涵外,也把品味、主流的議題帶到美感標準的領域擴張、可消費性等思考上。而更讓西方藝術界注意的,是藉由這種紋樣的裝套,翻轉殖民關係的主客,不再在英國圈裡消費自己的非裔身分,或持續假借文化階級議題自我受害化(self-victimize)。

左:Thomas Gainsborough作品,1750。右:Yinka Shonibare, Mr. and Mrs. Andrews Without Their Heads, 1998

左:Thomas Gainsborough作品,1750。右:Yinka Shonibare, Mr. and Mrs. Andrews Without Their Heads, 1998

台灣藝術家蘇孟鴻十多年前便已開始透過紋樣化創作來穿插東西和古今歷史圖像,他的藝術以系列性的題材持續呈現樣式化和美學消費的結合。各系列作品分別探討了航海和殖民的經商貿易、皇室美學被轉用到精品和富商的市場等現象。也觀察到以工業材質,量產並複製這些被認為是增加美感的從屬品,成為家戶可負擔的裝飾物,足以在品味展現上墊平(貴族富商vs市井庶民)消費階級差異。蘇孟鴻2015年個展「帝國畫師」便是以郎世寧的作品為發想,並截取圖像來紋樣化,成為中西和古今交叉點上的美學轉譯。這種主客體的翻轉、炫富和競逐(emulation)的循環,正是藉著可複製性和授權達成。

左:蘇孟鴻《紅地鳥蝶圖》,2015。右:郎世寧的「仙萼長春」系列的《櫻桃桑鳲》

左:蘇孟鴻《紅地鳥蝶圖》,2015。右:郎世寧的「仙萼長春」系列的《櫻桃桑鳲》

和藝術家創作不同,史博館的紋樣授權展示一個雙向的翻轉,藉紋樣化將符號中立化,讓歷史離開民族和國族的象徵體系,允許商業性活力翻轉沉重、塑造激勵消費的情境。把深不見底的歷史扁平化,讓一般消費者、後進世代易於取用。如此紋樣授權不至於落於媚俗,也同時是一座內在古老的博物館釋出對文物典藏詮釋權的雅量。