理性的人《申生》

吳思鋒 | 發表時間:2022/06/30 23:57 | 最後修訂時間:2022/07/01 18:26

評論的展演: 《申生》

「自由的倫理基礎有且祇有一個:把人當人。」——殷海光,〈自由的倫理基礎〉【註1】

雖然姚一葦總對自己做的銀行工作沒什麼好話,但回顧五、六O年代思想狀況,卻不可略過台灣銀行經濟研究室發行的「經濟學名著翻譯叢書」。美其名為推廣經濟學,實為偷渡自由主義。當時極具影響力的自由主義者殷海光即大力推崇海耶克,並融入其思想予自身的哲學。【註2】此時,正值《申生》寫作、完稿之前的黑暗時代,姚一葦和殷海光在通往「自由」之路上交會的光亮,點燃了啟蒙、自由與理性。

因此,這篇對四幕劇《申生》的閱讀,也可以說是與〈自由的倫理基礎〉的對讀,解釋基礎來自殷海光的自由主義思想,以及劇作家自身所撰的美學論述。秉持人文精神的姚一葦,怎麼面對黑暗時代,以戲劇語言指出那些不可見的時代暴力,還有人性的真與善,於今讀來,仍倍感深重。

Ⅰ「外部」的陰影

姚一葦在述說《申生》創作概念時說過:「人處在一個境地裡,經常會豎立一個假想敵,也就是說好像面對一個力量,自己會想像去設法把它打敗。」【註3】所以他不把申生當成一個人來處理,只是把他「當作一個力量」、「一個對抗的東西」。他也不只一次強調,自己並非「內省型作家」,雖然衡諸各部劇作,以及他為劇本創作寫下的各篇文章,不知究竟是為了保留作品的開放性,還是因為身處黑暗的冷戰戒嚴年代,話不露白方為上策,所以幾乎避而不提劇作指涉的特定現實背景。但在閱讀這些劇作時,又很難忽略總有那些「外部」的陰影,投向遺民、冷戰、戒嚴等複數歷史節點,如鬼魅般糾纏不去。

如果現代性的「正面語意」是為現代人帶來啟蒙的光亮、進步的社會,對於傾心於現代主義美學的姚一葦來說,劇本創作正是將現代性予以問題化的界面,我們很常從這些劇作讀到「現代」充斥權力、城鄉差距、物欲橫流等暗面。因此從根本上我並不同意用古典與現代區分他的劇作,總有一股難以界定的黑暗流竄其間,對我來說,那些都出自劇作家珍貴、以經驗換取的時代感覺與觀察,對象都是「現代」。

從這一個切入點閱讀《申生》,孋姬毋寧更像主角;她充滿心機欲除申生,好讓親兒奚齊上位,她一路「樹敵」以致連親兒都在宮闈的權力場中喪生,最終步入和申生相同的境地——自殺。在這裡,孋姬和少姬雖呈強烈對比,但無論是機關算盡(孋姬)或與世無爭(少姬),皆仍難逃權力場,齊赴黃泉。

巧合的是,在第四幕,同樣歷經喪子之慟的少姬,斥喝孋姬:「蜘蛛的本領是結網,這座宮就是你的蛛網。凡是有意無意撞到你的網裏的東西,你都要把它吃掉。你就是這樣。但是你還不滿足,你還要結個更大的網,你要網住整個晉國,你用最大的耐性來織它。你的忍耐是有用的,你用上你能用的一切材料,只可惜——」(p.447)對讀〈自由的倫理基礎〉,也有一段把現代極權的鎮制制度(a coercive system)看作「花園裡的一個蜘蛛網」的譬喻:「這個蜘蛛網的組織嚴密,一切縱橫線最後都聚攝到一個中央。蜘蛛端坐中央,綜攬一切。有蜻蜓飛過,蜘蛛祇要輕彈毛腿,震動網綱,蜻蜓就給黏住了。我常常靜觀這種景象,恍然大悟,這就是現代極權制度的寫照。」

人在權力空間中的存在,關涉自我主體的建構。《申生》的「現代」顯然並不光亮,充斥非理性的黑暗,人人皆無路可退,無論是少姬的無心機、女官和優施的奴婢命、奚齊和卓子的兄友弟恭,結果均難逃一死,從而反映主體的匱缺。

Ⅱ死亡作為方法

就此,雖然孋姬是申生之死的主謀,但相對於人格成長有限的少姬及其他角色,最為清楚認識、指出權力機制與政治現實,最具主體性的恐怕也是孋姬。在這場宮闈鬥爭,唯有她從猜忌、拉攏、謀害、喪子到醒悟,完整地經驗了從非理性到理性的人格發展。孋姬的死亡出於高度自覺所做的選擇。如同姚一葦於〈悲劇人物的理性與非理性〉寫道:「......我認為如果人類的理性不能控制他的慾望,不能克服那內在的邪惡勢力,理性如不能戰勝非理性,人類恐將不能逃脫他的命運的陷阱。」【註4】

第四幕,孋姬說:「可是我快樂過,我生活過。」(p.448)然後她又說:「我是害怕過的,可是——,可是我現在不怕了。」(p.449)此一「從前......,可是現在......」轉折句的句型,同時包含斷裂及重建,因為轉折就是對某一事物產生認識上的變化。當我們回到「死亡做為方法」的視角,孋姬的思想轉折使她選擇死亡,也使她快樂。把死亡與快樂連結,顯然有違世俗常理,但亦十分趨近《紅鼻子》的「快樂就是犧牲」。據此,快樂不是快感。就當時的思想狀況來說,無論是《申生》或《紅鼻子》,沙特在《存在與虛無》對「快樂」的解釋或更貼和,換句話說,快樂不是自我感覺,而是充實的存在意識。

沙特於該作第一章〈否定的起源〉又說:「否定是一個連續性的突然中斷,它在任何情況下都不可能是先前肯定的結果,它是一個原初的不可還原的事件,但是我們這裡是在意識的範圍內,意識除了採取否定性意識的形式外不可能產生否定。」從這段話閱讀前段提及的轉折句的二重時間結構,孋姬的死亡不是對生命的放棄,而是實現人的存在。

在第四幕,劇作家設定孋姬於此幕的登場時「衣衫不整,舉止遲鈍,顯然已精神失常。」(p.439)精神失常是組現代用語,但究竟精神失常之肇因為何?回顧前幕尾,孋姬極力將申生之死建立在申生自身的非理性,說服所有人與她的認知一致,然後結束於申生的太傅杜原款正被押入宮受審,「引得許多人觀看。」(p.435)就前者,對申生的醜化無疑為孋姬的自我欺瞞,後者則提供了如魯迅小說一般的「看客」形象,結合這兩者一起閱讀,實存看與被看的折射視線。換句話說,群眾正在觀看的,與其說是太傅,不如說是孋姬,是群眾對孋姬的觀看,造致她精神失常。

劇作家深諳雙面性的原理,孋姬的精神失常也承轉了一個人從非理性向理性的過渡、轉化。她選擇自殺是為了斬斷慾望和恐懼,該行為實受理性的支配。死亡也是把時間凍結於「現在」,重新召喚「過去」的方法,從社會人的角度來說,這方法其實是暴力的,因為「未來」以「我們尚未真確認識過去」的廢置般的面貌出現,自殺不是封存「過去」,而是讓「過去」逆寫線性時間,將其更深地暴露出來。所以當孋姬與少姬決定尋死的的那一刻,我們共感的是權力機制永無止盡。另一方面,在古代的封建社會,人不像身處現代社會具有移動自由,尤其身在宮闈,除死亡一途,不然很難根本地脫離權力空間。

死亡與自由在此聯繫了起來。倘若橫向比對,譬如同屬古典文本的《左伯桃》、《傅青主》,劇作家姚一葦顯然不崇尚以避世換取自由。拿殷海光在〈自由的倫理基礎〉的話來說,避世之舉屬「消極的自由」,亦彌足珍貴。他認為此類自由在中國專制時代具有豐富的傳統,如竹林七賢便不願與權力者為伍而隱逸山林。但姚一葦劇作中的主角追求的是「積極的自由」,接近殷海光引伯爾林所說:「積極的自由乃從個人要作他自己的主人而來。我希望我的生活即決定係由自己作主,而不是由任何外力作主。我願意成為自己意志的工具,而不是別人意志的工具。」

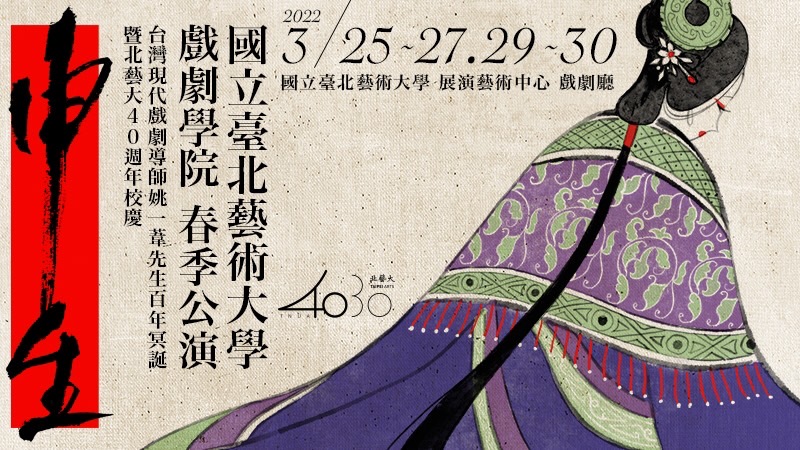

2022年春季公演《申生》演出劇照 攝影|林育全 圖片來源|國立臺北藝術大學戲劇學系

2022年春季公演《申生》演出劇照 攝影|林育全 圖片來源|國立臺北藝術大學戲劇學系

Ⅲ哀悼「現代」

如開頭所述,縱使《申生》屬古裝劇,劇作家哀悼的對象實為「現代」。第一幕,孋姬和少姬一齊懷念從前美好日子,讓她們「自由自在」(p.372),可是很快的,孋姬便揭穿這一切:「妹子,那日子早已不存在了。」(p.372)閱讀這串對話,「現代」通過「從前的美好」反向被指了出來;到第二幕,「現代」與「從前」的對比再次通過黑衣老婦和少姬追憶少姬母親的對話,傳達出來:

少姬:她老人家是這樣慈祥,這樣善良,可是——可是上天為什麼讓她死得那樣早?

黑衣老婦:但是她老人家一生是平靜的,她沒有看見敗落,沒有看見死亡。

據這段對白的語意,「敗落」是後來才發生的。在此,且讓我們先岔回第一幕,孋姬與少姬懷想過往的對話,亦設置了「從前」與「現在」的對比;「從前」是美好、自由自在的,有著草原、羊羣、牧人,「現在」是一個充滿危險、恐怖、陰謀與詭計的世界。意即,「從前」既是時間的,也是空間的。其實不僅孋姬與少姬從「外邦」而入晉國,申生原本亦為私生子,皇室血統皆不純正。三人「外」的身分引人遐想,而且比較其他劇作,亦非特例,或暗指在大時代當中渡海來台的知識份子心境,或遺民的精神地理,乃至偷渡反威權的批判。

不禁使人聯想,如果《紅鼻子》是為陳映真入獄而寫,在《申生》完稿前兩年,生命晚期經受折磨的殷海光離世,可不可以說,這部劇本也有了哀悼殷海光的象徵意義?而成為「理性的人」,又是不是人在黑暗時代的存在處方?

註釋:

1、該文首刊於《文星》96期,1965年10月1日。後收入《沒有顏色的思想——殷海光與自由主義讀本》,台灣大學出版社,2018年10月。

2、這一條線索,感謝龔卓軍老師的靈光。至於詮釋準確與否,全屬作者文責。

3、引自姚一葦、姚海星,〈命運的對抗——關於《申生》的對談錄〉,《戲劇與人生——姚一葦評論集》,書林出版社,1995年。

4、該文收入《戲劇論集》,台灣開明書局,1969年。

另註:本文閱讀的版本,為書林出版社《姚一葦劇作六種》,2000年發行版本。括弧內數字為頁碼。