建蓋或拆解,死了還是活著 ── 陳煜典 X 范承宗《脫殼》、李銘宸《百葉》

陳品秀 | 發表時間:2023/09/08 16:57 | 最後修訂時間:2023/09/11 18:29

評論的展演: 2023臺北藝術節:陳煜典X 范承宗《脫殼》 、 2023臺北藝術節:《百葉》風格涉 2023 作品

2023年臺北藝術節 三齣新作的身體地景 之二

近幾年,臺北藝術節在藝術總監鄧富權的策劃下,引進各種以當代批判精神為依歸的演出,在其「引導」下,藝術節的觀眾對作品的期待,已從技巧美學的展現轉向概念的演繹。形式手法前不前衛已經不是觀看的重點,而在於其藝術的獨創性與批判精神,能否引發觀者重新思索既定的觀念和印象,或不一樣的身體感。

接任的策展人林人中在今年推出的「萬物運動」,也很大程度「繼承」了鄧富權強調當代對話的策展理念。《脫殼》、《SUPER》和《百葉》這三個以身體為主軸的表演卻不怎麼「跳舞」,也就見怪不怪。然而,當身體的表演跳出了觀眾熟悉的「鏡框舞台」,在非典型劇場的展覽中演出時,演出場域的改變,改變的不僅是表演的形式,更重要在於作品策展思維的展現:

表演的身體如何與與展示的物件產生關係、對話?在遊走式的多視角演出中,讓觀眾產生異於固定觀眾席透過一個景框的被動觀賞體驗?亦或者,讓觀者以行動影響作品的走向,與創作者共同組建作品?

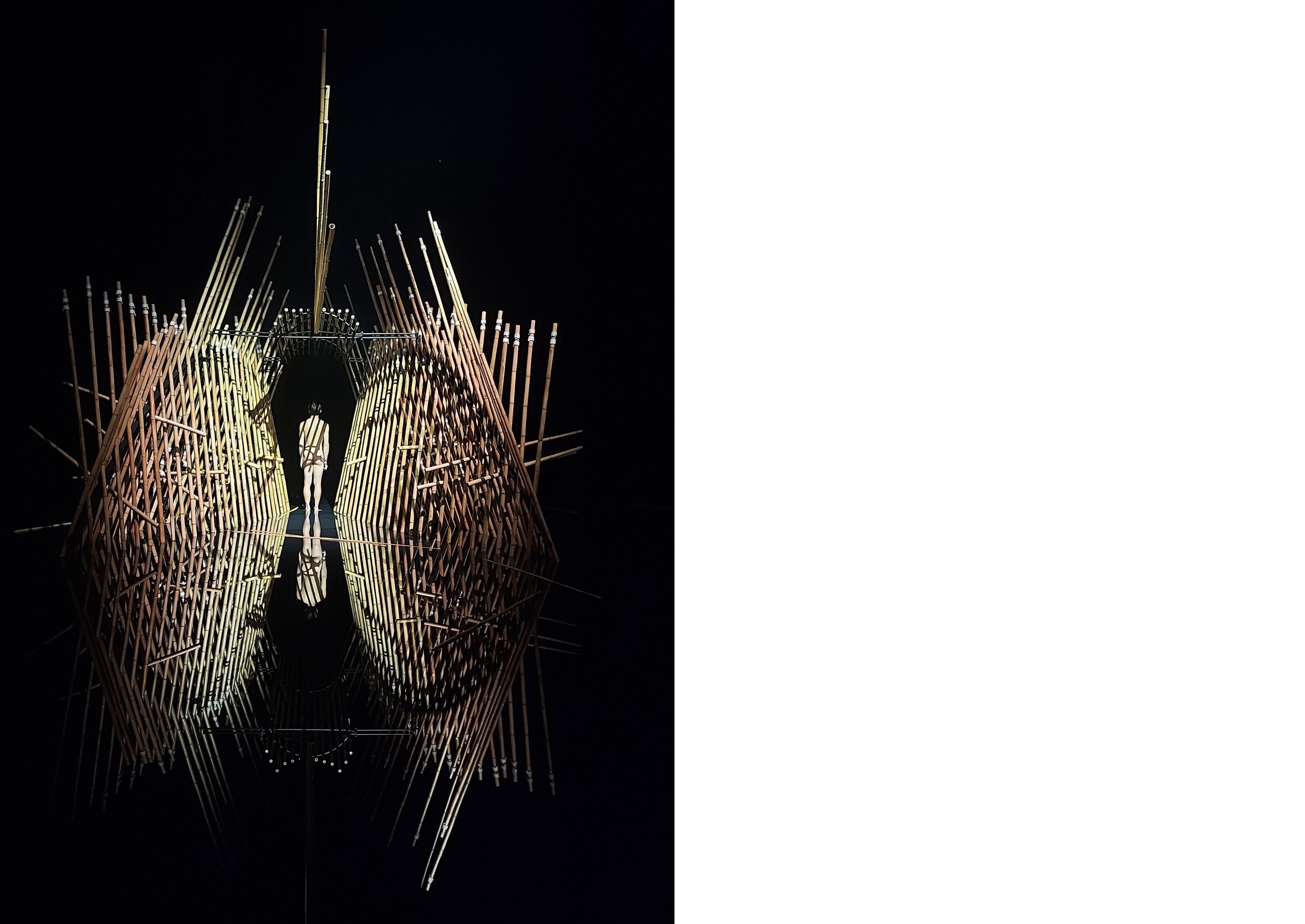

《脫殼》留給觀眾拍照現場 攝影|陳品秀

《脫殼》留給觀眾拍照現場 攝影|陳品秀

《脫殼》:虛構的永生祭

由此回看《SUPER》的「展演」,其結果並沒有那麼積極,正如創作者的思維「你不會看完了個作品以後,就再也不吃肉,或變得怎樣」。而以「博物館」做為結尾的《脫殼》,不同於從現實中的廢棄物著手的《SUPER》,選擇設計一套虛構的永生儀式,來應對「萬物運動」的命題。

在《脫殼》裡,導演陳煜典將范承宗發展自「龍宮」系列的裝置作品(本文用「蝦殼」代稱),以未完成品的樣態斜放在舞台中央。表演者以肅穆的行動,逐漸將裝置組裝完成,仿傚龍蝦換殼的生理現象。筆直的竹竿、虛線向上延伸的放射狀線條,幻化內部中空的「蝦殼」,在燈光的照射下散發著令人崇敬的、耀眼的美麗。一座高高抬起的竹轎,更將表演進一步將帶到一場模擬的獻祭。

然而跟在這場祭儀之後的,卻是一大段反高潮的表演。表演者三三兩兩反覆操弄著竹竿,儘管他們努力做出各種變化,未精練的肢體動作讓表演顯得冗長而令人昏睡……直到舞台地板出現整片的水池,才又重新讓人眼睛一亮。以象徵生命元素的水、激濺的水花,暗示求得「永生」的允諾。

博物館的「奇觀」

最後眾人退去,留下「蝦殼」昂然於舞台上。

原以為演出就到這裡結束了。廣播卻傳來:「歡迎來到XX博物館」,並在每次重覆廣播時將XX名詞置換,如:海洋生物、歷史、史前文化、現代藝術、移民等等,讓觀眾參觀、拍照。

在「蝦殼」的下方,一位表演者裸身背對著觀眾而立。站在「蝦殼」之下、水面之上的表演者,彷彿初生,在橙黃燈光的照耀下,赤裸的皮膚晃亮如水燈的燈心。但這具「初生」或「重生」的肉體,卻是一具看不見面目表情、沒有動作的身體。沒有行動能力的「永生」,與死亡何異?

《脫殼》既在劇場中虛構了一個「博物館」,就不免期待它在「博物館」與「劇場」的空間功能定義轉換間,擾動觀演的定義,或出現一個統合在策展論述下的身體觀。但在《脫殼》的演出過程中,觀眾都只是第四面牆外的被動觀察者。雖然在最後與觀眾互動,也只是讓觀眾駐足在美麗的裝置前拍照、合影,創作者的「龍蝦的求生運動」(註)僅留下一幀幀的「奇觀」在社群媒體流傳。作品的視覺效果非常美麗,但創作者以龍蝦為尺度的身體論述,「永生」的概念,卻如同水面折射到半空中的影子,在蝦殼監獄中幽晃的魅影,飄渺而不可捉摸。

《百葉》:視劇場空間為活物

與《SUPER》、《脫殼》的「加法」不同,《百葉》反回到表演的場域本身,將整個劇場空間(包含觀眾席、後台和設備)視為「萬物」之一,透過身體感官的測量術,調整鏡頭焦距,重新審視表演場域與表演者之間的互動關係。

表演者在藍色的觀眾席間駐足、躺臥,在椅背上行走,找尋「身體部位」佔與、存在空間的方式。圍成一圈,做「發聲」練習。閉著眼睛,「摸索」、攙扶著上台。人體的量體與運動、聲音與聽覺、光暗與視覺,像小小段的主題動機,在劇場中逐一開展:拍手、警報聲和自動演奏鋼琴,半霧面的人臉、全黑的裝扮、到包裹全身的藍衣人,暗場、手電筒、日光燈,到隨燈光Cue指令上下升降的霓虹燈光秀──看似蕪雜的片段,卻在縝密的場面調度和節奏掌握下,相互對位、彼此呼應,展現出一份獨特的詩意,一種百無聊賴的舒緩基調。

《百葉》演出劇照 攝影|陳藝堂 圖片提供|風格涉

《百葉》演出劇照 攝影|陳藝堂 圖片提供|風格涉

鬆:直觀的閒散地景

《百葉》雖是由六位表演者(李祐緯、張堅豪、崔台鎬、劉彥成、賴澔哲、簡詩翰)共同創作,但卻是在李銘宸的導演下成就了它的氣質。從《百葉》不只看到李銘宸如何將百葉窗的光線調控,延展到劇場的觀看尺度,也看到他不執著於編作原理、從細微枝節爬梳各種元素變化,身為一名藝術家的沉穩自信。

黑暗中僅有的一盞日光燈管,私密細語般,竊竊引領著我們的目光在人體上游移。雪花,就這麼突然地灑下來了;鋼琴,也這樣沒由來地揚起了音符。霓虹燈管,數位像素似的,沒完沒了地閃了又閃……

一切都是這麼熟悉的日常,卻又跳脫秩序,自顧自地鮮活跳動著。

而這種「鬆」,卻來自李銘宸理性的、疏密有致的藝術撿擇,隱含著掌控各種劇場元素的「編舞」技藝。一如演出中唯一的一段旁白(以及像視神經叢的燈光閃爍),解剖學般細述了視神經的構造、瞳孔和觀看原理的關係。而在理性之外,《百葉》又能以游刃有餘的「鬆」,達到直觀的觀賞經驗,讓《百葉》成為一個會呼吸的有機體,自然吸引觀者引發同步的身體共感。就像人情緒激動的時候,自律神經系統就會控制虹膜肌肉,不需經過大腦迴路的判斷,就能引發非言語反應的瞳孔放大現象。

綜觀這三個作品,《百葉》應是最能回扣到「生態系統」、「身體/地景」策展主題的作品。《百葉》沒有落入策展的「陷阱」,急著擴充主題,反而回歸「劇場」將「存在其間發生的各種元素,包括表演者」當作生態系統。《百葉》的地景,也不是由具體形物建構。不存在於自動升降的燈桿、或表演者閉著眼睛打籃球的那個時刻;而是透過表演者在空間中的運動、歷經表演時間的堆疊下,產生的連鎖效應 ── 融合為一個身體、地景,無法切割的整體。

註:

作品文宣:《脫殼》,移轉海鮮到海洋視野。在介於展覽、表演與參與藝術之間呈現原本不死之身的龍蝦的求生運動。