南方隱蔽的記憶:以吳思嶔和吳燦政的作品為例

鄭文琦 | 發表時間:2018/06/27 15:20 | 最後修訂時間:2018/06/28 14:10

評論的展演: 南方以南- 南迴藝術計畫

吳燦政,〈南迴聲音紀錄計劃〉於「南方以南」工作站,2014~2018,《南方以南—南迴藝術計劃》

吳燦政,〈南迴聲音紀錄計劃〉於「南方以南」工作站,2014~2018,《南方以南—南迴藝術計劃》

由林怡華策劃的《南方以南—南迴藝術計劃》從5月底展出至9月1日,這個當代藝術的展演計劃沿著南迴公路台11號的各據點設置作品,空間幅度大致涵蓋台東縣四鄉(達仁、大武、金峰、太麻里)且南北距離長達50公里。「南方以南」及其英文翻譯為「隱藏的南方」(the hidden South),也清楚點出某種領土性(territorial)的意圖—儘管生活在同樣一座島上,大多數台灣人除了知道有高屏乃至墾丁半島以外,視野從未擴及這塊同時毗鄰高山、大海的狹長地域。我們不妨這麼說,除了台東當地的居民(又以原住民為主)以外,《南方以南》更試圖用當代藝術的語境,向長期生活在台灣西部、早已習慣便捷大眾運輸的觀眾,訴求某種必須親自來一趟「後山」才能獲得的美學體驗動機。

1. (非)領土化

在從高雄搭火車往台東縣大武鄉的行程中,明顯感受到速度的改變。由於台鐵正在進行南迴鐵路電氣化工程,南迴鐵路從2017下半年起每週一至四、週六晚上七點後的班次皆停駛。原本提供客運的大武轉運站閒置一年,現在移做《南方以南》工作站。雖然南迴公路拓寬與鐵路電氣化等工程是基於改善聯外交通的需求,但正因為地理屏障與交通限制,使當地仍維持部落的傳統生活。在這個包含排灣、阿美、魯凱甚至客家族群混居範圍的地理區塊,又以幾個排灣族部落為主。而除了主辦單位徵選部落藝術家參與計劃以外,幾位受邀的藝術家如吳思嶔、黃博志、菲南德(Dexter Fernandez)、謝聖華⋯等也試圖將原住民的器具、人物、造型或文化元素融入創作中。

由於《南方以南》裡有些藝術家的創作仍在進行中,我們造訪時未能窺見全貌,在此無法做出完整評述。但我們注意到這個強烈領土性的計劃中,幾件帶有技術思考的作品—特別像是吳思嶔的〈名字嗎?我有很多個〉和吳燦政的〈南迴聲音紀錄計劃〉計劃都指涉記憶技術於部落社會的未來—與其說它們凸顯現代科技與部落傳統互相滲透的矛盾,倒不如說主流文化的科技異化觀點,不再適合解釋上述作品的感知經驗中AR或線上串流所象徵的現代技術與部落的關係。與此同時,新技術的應用程序引發技術哲學中的「非領土化」(déterritorialisation)聯想[1],要求我們以新觀點看待技術與地方藝術節展演、或與地方傳統的關係,為此有必要延伸技術的討論。

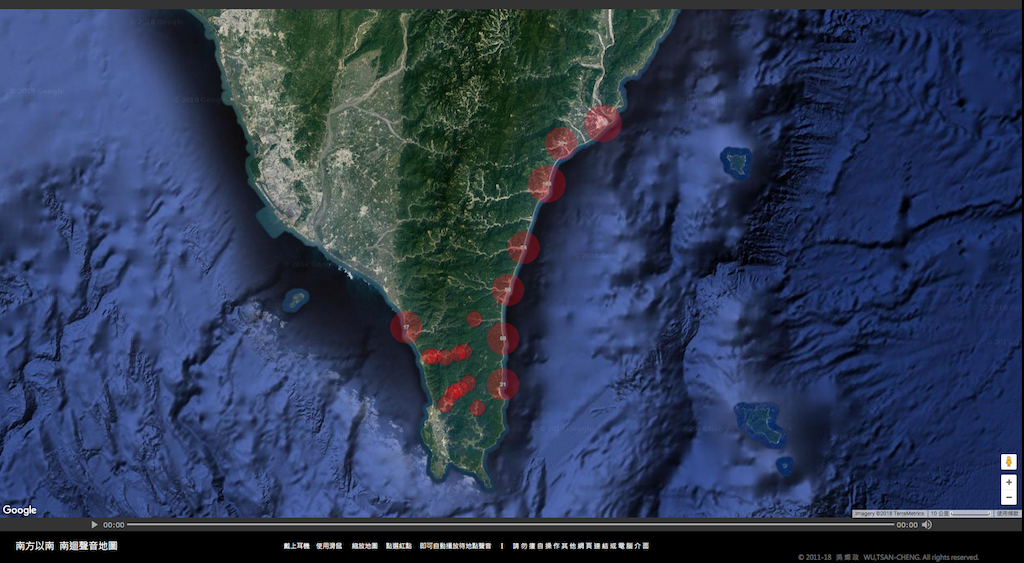

吳燦政,〈南迴聲音紀錄計劃〉(2014~2018)擷取網站操作介面;《南方以南—南迴藝術計劃》

吳燦政,〈南迴聲音紀錄計劃〉(2014~2018)擷取網站操作介面;《南方以南—南迴藝術計劃》

首先來看〈南迴聲音記錄計劃〉,長期從事「台灣聲音地圖」計劃的吳燦政早在2014年就進行當地海岸線的聲音採集。這次作品合併錄音、現地裝置與網路地圖等技術,雖然是設置在《南方以南》工作站的現場收聽裝置,但「台灣聲音地圖」網站也提供在其他時間、載具線上聆聽,即使觀眾到不了現場,也可以在家中電腦前播放[2]。

2. 聽覺記憶

〈南迴聲音記錄計劃〉分成三個階段。第一階段疊合2014年的錄音資料,以沿著海岸線的採集紀錄為主,第二階段沿著幾條主要河流及部落而行,記錄流域周遭的聲音環境,第三階段他「期盼能記錄到關於部落的傳說與故事」。這個於不同時間紀錄的資料庫蒐集了海岸、市鎮、部落等環境聲音,盡量涵蓋環境聲響與住民之間的關係。[3]我們在〈《電影耳》:另一種技術物的提問〉一文的最後提到,從「『第三持存』來獲得『電影—錄音』乃至於『持存(滯留)』的啟發性解讀。」此處吳燦政的錄音同樣是以數位設備在地方採集的聲音客體,錄音在播放時成為聽者不需經歷過的原生記憶—這是因為斯蒂格勒認為錄音和電影拍攝技術一樣,這些在人腦以外的「第三持存」得以擬造過去只能在「現場」發生的一切時間與意識客體,[4]成為和影像一樣以科技儲存的「數位記憶」。

除了錄音檔案的外延記憶,《技術與時間2:迷失方向》(Technics and Time 2: Disorientation)第二章也提到技術哲學家勒魯瓦-古蘭(André Leroi-Gourhan)不同於社會種族記憶的「第四種記憶」:「當今出現的程序化機器,它將『誰』從其種族性中驅逐出去,破壞其運作鏈和基本行為鏈,繼而破壞以領土形式構成的種族統一體。當這個第四記憶能夠脫離種族而實現時,它將意味著技術趨勢的完成。」於是順著錄音外延記憶我們也預見了記憶脫離種族統一體的「背景解體」可能性。雖然以聲音資料庫開展的聆聽尚不包含部落祭儀或傳統的聲音,故這批錄音還不算是觸及部落「傳統/當代」、「原音/複製」等對立性矛盾。但若將串流的技術配置加回其與整體社會的關係脈絡來理解,就不免考慮到地方聲音記憶及其義肢化(prothétisation)聆聽,可能涉及部落口述及輔助記憶所構成的文化沈澱將隨著科技而改變的議題。

在斯蒂格勒的觀點裡,技術與文字是藉由延遲而達到「文化共同體中的傳統沈澱」,進而超越滯留的有限性。在此看到的是具有領土形式的排灣部落,那麼,斯蒂格勒以拼音文字為基礎的西方技術歷史考察,是否適用於他們的口述傳統?又從文獻得知排灣文(Pinayuanan)為最接近古南島語(Proto-Austronesian language)的原住民語一支,它的書寫系統是近代借用西方傳入的拼音字母所建立。儘管這也不代表(口述傳統外的)記憶輔助不存在,或許特定的「手文」或特定空間的神聖圖案,也能視為記憶輔助的技術。然而,當藝術家用現代技術將地方記憶嵌回《南方以南》的感知結構時,作品幾乎就得到文字將「已經在此」固定記錄下來、得以重新活化的特性,也體現了承載超越個人意識的文化沈澱之潛能了。[5]

不過,藝術家引進的外來技術並不能被視為一組(相對於種族群)穩定的技術群來論述。底下我將從不同層次再探索吳思嶔作品的記憶程序如何重返地方、甚至抵消技術的「背景瓦解」作用。

吳思嶔,〈名字嗎?我有很多個〉裝置於大鳥溪右岸近出海口的空地上,2018,《南方以南—南迴藝術計劃》

3. 「記憶」如何重置

相較於吳燦政採集非特定環境音,吳思嶔的〈名字嗎?我有很多個〉應用的矮黑人檔案則蒐集自不同文獻來源,並求證大鳥部落耆老,巧妙地觸發排灣族或其他原住民與另一更古老人種可能共享(編派)的交往記憶。它首先要求觀眾主動至Google Play平台,下載一款名為「My name? I have a lot of names」的APP到Android系統的手持裝置上並完成安裝程序。接著觀眾必須到裝置所在地(大鳥溪右岸近出海口的空地上),將鏡頭對準藝術家設計的特殊圖案以啟動內建的AR擴增實境程式,這時手機銀幕上會出現一個矮黑人動畫人偶,觀者再以觸控方式操作,便可讀取它的預存訊息,並擷取矮黑人與真人同景框的畫面。

如果說〈南迴聲音紀錄計劃〉提示了地方聽覺記憶透過線上串流的「非領土化」可能性,〈名字嗎?我有很多個〉則將矮黑人傳說的「非物質性」具體化,運用複合的行動技術要求使用者移動至指定地點,同時抵消可能的「背景解體」作用。這裡看到兩種看似相反卻息息相關的記憶技術或程序:在第一種程序下,以網路地圖為基礎的義肢性,讓觀眾不必到當地就可用電腦聽到預錄的地方聲音;在第二種程序下,觀眾必須在特定地點啟動AR圖案,才能用手持裝置讀取特定(矮黑人)的文本。手持裝置成了漂浮的口述記憶落地深根的關鍵「集置」(Gestell)[6],並透過觸控介面調動以數位形式持存的矮黑人傳說(前提是藝術家得先將蒐集來的矮黑人傳說編程為特定的APP檔案,再藉著AR技術將之嵌入特定地點)。

吳思嶔,〈名字嗎?我有很多個〉手機AR畫面擷取,2018,《南方以南—南迴藝術計劃》

吳思嶔,〈名字嗎?我有很多個〉手機AR畫面擷取,2018,《南方以南—南迴藝術計劃》

吳思嶔在蒐集資料時發現矮黑人無法被確認為原生的部落記憶,作品除了部落耆老指示的矮黑人據點,其他部份也非大鳥部落所獨有(就像標題說的矮黑人「有很多名字」)。事實上在許多部落記述裡,祖先與矮黑人之間有過竊取技術等隱蔽的記憶。奇異的是,儘管如此,各族始終維持近似的傳說主軸,矮黑人更被視為文化共同體的元素之一流傳至今。故在此藝術家並非天真地轉述,而是刻意選擇此種題材並重置地方記憶。於是在原生記憶與生存領土之間,記憶與技術的嵌合衍射多重的辯證,手機更不再是單純的持存載具。現代技術改變了部落內外的關係,在不同種族環境互相滲透之餘,個體又要如何重新調整「已經在此的過去」,使之承載種族的未來?

總的來說,以行動科技改變傳播途徑並介入記憶的作品如今相當普遍,而地方展演合作如2016年台灣國際錄像藝術節與高山明的《北投異托邦》、2017年再拒劇團的《其境/他方》(《破碎的神聖》)都體現了技術現實的新意識。[7]最後,哲學家西蒙棟(Gilbert Simondon)曾說當前文化的特徵是把技術歸於非人性的範疇,因此與之抗爭。他於是呼籲要「建立一個技術的文化,以重新認識文化和技術的關係。」[8]儘管本文只是在部落(作為種族統一體)而非普遍基礎上展開外來技術與地方記憶之討論,但在技術趨勢加速背景解體之際,這樣的技術文化能許南方的隱蔽記憶一個未來嗎?

[1]見Bernard Steigler,「當今技術的高速發展引起了時間化(事件化)內部的斷裂,伴隨而來的是非領土化(déterritorialisation)過程,這就要求我們重新認識技術性問題,並使技術問題和時間問題的結合顯得非常突出。」《技術與時間1:愛彼米修斯的缺失》(Technics and Time I: The Fault of Epimetheus)。

[2] 〈南迴聲音地圖〉,參見「台灣聲音地圖」網站:http://soundandtaiwan.com/soundmap/southlink.html

[3] 參見林睿鵬報導,〈吳燦政「南迴聲音記錄計畫」:用聽覺發現南迴文化切片〉,國立教育廣播電台。http://official.ner.gov.tw/news/5b18f913fb598100076a0565(2018/6/24擷取)

[4] 雖然胡塞爾在討論時間意識時是以(單音)旋律連續性為例闡述「第一、第二持存」的時間線,但在《電影耳》展覽還有吳燦政的計劃裡,所聽到的都是數位器材所蒐集的環境複音,不見得適用於旋律性結構的分析。

[5] 在此,黃博志轉譯與卡加日坂家族包頭目合作的〈夢啟酒〉則可看成一有趣的案例,這件作品中包頭目釀小米酒的知識是透過夢境而非文字紀錄直接傳遞。

[6] 集置(Gestell)是海德格後期著作中討論技術問題時常用的一個重要概念。這個詞的前綴Ge-的意思是指一種「聚合、聚集」的狀態。stell源自於動詞stellen(置放),海德格用這個詞來表達兩層意思:第一層含義是「放置」、「展示在眼前」,第二層含義是「促使」、「責令」。在此stellen表達技術把它的對象放置在我們面前,「促使」它去除自身的遮蔽。Gestell則把人和存在「聚合」在這樣一種相互「裝置」、「撿點」、「責令」和「去蔽」的關係中。見裴程於Bernard Steigler,《技術與時間1:愛彼米修斯的過失》中文版譯註,P26。

[7] 見印卡,〈地方精靈的裝置—談《尚未指稱的對話》與《其境/他方》的注意力原則〉,表演藝術評論台。連結:http://pareviews.ncafroc.org.tw/?p=25071(2018/6/27擷取)。

[8] 轉引自Bernard Steigler,出處同註1。