考古洞窟中的當代藝術:從《太魯閣之殤》談岩洞中的庇護、產出與處置

龔卓軍 | 發表時間:2021/02/28 22:41 | 最後修訂時間:2021/03/16 17:24

評論的展演: ◆ 明日部落:太魯閣之殤 ◆ 系列活動

《太魯閣之殤》之深度時間撞到頭蓋骨

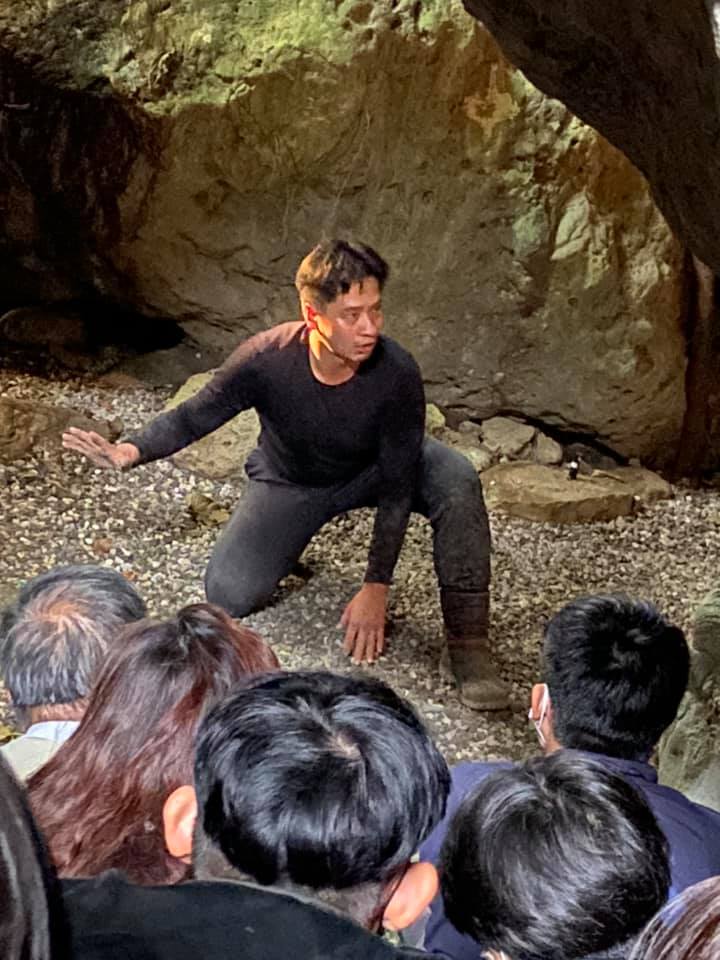

2021年2月27日黃昏,從《太魯閣之殤》杜逸帆的現場表演洞窟走出來的時候,我早已忘了低矮尖硬的岩壁,就像我從來不清楚太魯閣族的現代創傷史與這個岩洞的關係,我雖然作勢彎腰,仍然猛地一頭撞上了突出的岩石,頓時頭頂臚骨痛之欲裂,所有頭部的微血管都活躍起來,我的左眼周邊的血管好像承受了什麼地方破裂的影響,不斷地鼓起跳動著,我是不是要腦震盪了?「老師,你還好吧?」身後跟上來的吳思峰在黑暗的身後問道。我忍著劇痛說:「還好,還好。」然後咬著牙,我們蹣跚前行,空氣中一片沈默。

我想起了大江健三郎在《孩子為什麼要上學》這本書中,曾經提到,小時候他的和室老家有一根橫樑,特別低,身形漸漸變長的他,後來老是在最興奮要出門的時候,衝過去,往額頭中間撞個正著,然後便是一陣哎喲,蹲下,家中便陷入一片沈默。問題是,他知道這時父親就坐在隔房,一定聽得到這一幕莽撞的戲碼,但奇怪的是,父親從來沒有出來安撫他,也沒有出聲斥責,彷彿要他自己透過反覆的體驗去記住什麼教訓一樣。這一片沈默,讓他無法摸透父親在兒子那樣自撞的時刻,究竟心裡在想些什麼。

當然,從洞窟學的角度來看,一間家屋也像是羅伯特.麥克法倫(Robert MacFarlane)在《大地之下:時間無限深邃的地方》(Underland: A Deep Time Journey)中所說的,「在皸裂的白蠟樹下,迷陣當中,不可能的穴室裡,地下世界的場景沿牆展開。三個相同的任務在不同的文化和時代反覆出現:庇護珍貴之物,產出有價之物,處置有害之物。……長久以來,我們將所恐懼的和想擺脫的,以及所珍愛的和想保存的,都安置在地下世界。」(頁23-24)

我的頭蓋骨痛了好久,所幸左眼皮後來沒有再鼓漲跳動了,但我後來都沒有辦法擺脫《太魯閣之殤》表演的那個洞窟。我在想,有時候,我們之所以被一個藝術行為撼動,還包含它所選擇發生的地點。亞泥廠邊富世村的那個洞窟,位於姬望紀念教會的近旁,同時也是富世考古遺址的一部分。當晚,我打開孫大川先生2006受太魯閣國家公園管理處委託的《太魯閣國家公園原住民文化盤點及口述歷史之研究》報告書,這份報告書完整討論了1986年太魯閣國家公園管理處成立後之龐大文獻,也爬梳了從早期「國家公園的設立讓原住民失去土地,對原住民在生活上多所限制,原住民與太管處的關係日益衝突,當太魯閣國家公園觀光業發展之後,開始出現平地人剝削當地原住民的狀況。」(頁3)到後來的「最近幾年,原住民族群要求與政府建立夥伴關係,對於國家公園的管理則訴求管理權;談到與原住民建立『共管機制』,如果將傳統的Gaya引入國家公園的經營管理中,它的重點是必須要有效果;舊社會中原住民深信Gaya的力量並能遵守,依靠的是單純的良知,由於相信祖靈的存在而產生制約的力量,目前的國家公園就需要這樣的一個哲學基礎。」(頁6)文中提及陳仲玉和國分直一研究的「富世考古遺址」,也就是位於杜逸帆《太魯閣之殤》的表演洞窟一帶。這個遺址推測大約在2000年前,正當麒麟文化結束,而卑南文化在東部仍屬強勢文化的某個時段。「屬於這個時期的古老民族僅在立霧溪河口地區,後來則被另外一批使用方格印文陶器的族群所佔有。……這一批使用印文陶器的族群,其生活領域曾經擴展到立霧溪中游,以及陶塞溪上游一帶,包括布洛灣、希達崗、巴達幹、山里、陶塞、西寶等地,類似的文化遺跡為陶片、石斧、石紡輪和鐵器等史前遺物。」(頁14)我很驚訝地發現,這些地點正是這兩年我跟隨山行者伍元和和陳政道所行走的牧水社山、海鼠山一帶。

而姬望紀念教會起源,正疊合了日治時期的基督教長老教會宣教史,也就是太魯閣族人姬望女士的宣教事蹟。「基督教長老教會在太魯閣族的宣教工作,也是起自秀林鄉的富世村,1923 年的時候,有一位太魯閣族的Ciwang,在受洗信教之後,以富世村做為其傳道重心,宣教福音在挨家傳道與族語說明的情況下進行,有時候還要防止日警的阻擾。這也使得初期在富世地區的福音宣教困境重重,在當時祭儀信仰被壓制下,並未消減太魯閣族人對於福音的渴求,福音則迅速傳遍太魯閣地區的佳民、加灣、秀林、富世及崇德村落等地。因為Ciwang對於太魯閣族部落宣教有很大的貢獻,後來被基督教長老教會信徒尊為太魯閣族的『傳教之母』。」(頁101)姬望的傳教工作由於要躲避日警的阻擾,有時候必須在狹小的山洞中進行,這個只有大約二十人可以容身、位於考古遺址下的岩窟,於是成為太魯閣族信仰轉變的最早發生地,它是最早的教會。

如果我們進一步去了解姬望的身世,會發覺更多她在原漢、原日之間求取和平妥協與相互融合的曲折過程。《太魯閣之殤》選擇了這個饒富「時間無限深邃」的洞窟為表演地,杜逸帆在昏暗的重石間,自訴泰雅身份認同的曲折過程,似乎整個岩洞也在協助他訴說著「庇護生命、產出礦物與處置創傷」的多重歷史。我想,我所撞見的堅硬岩洞之壁,正是糾結著考古遺址、原漢衝突、移住逼迫、壓制信仰、八大家族混住、地下庇護、國家公園強徵傳統領域、礦產開採破壞原民地、觀光產業再次剝削原民的多層痛史。我的頭痛,其實與這些被揭開的深層時間其實是同步的。

〈人族〉中的古老時間浸潤體驗

相較於杜逸帆三十分鐘表演的身體性、自我宣訴其認同焦慮,甚至沒有多提姬望的複雜經歷與其岩洞的關係,其演出所負載的訊息量,自然不能與另一件討論岩洞的當代藝術作品〈人族〉相比較。吳其育的錄像作品〈人族〉曾展出於2019年7月至9月的《情書.手繭.後戰爭》,我是在2021年2月28日截止的「禽獸不如:2020台灣雙年展」中看到的。由於前一天才在爬出岩洞時撞到頭,隱隱作痛的同時,第二天在國美館突然看到吳其育的這件錄像作品,不禁莞薾。由於鄭文琦曾經在台新觀察評論〈人族、群島、虛擬的未來與過去〉一文中詳細討論了這件作品,我就不在此贅述。吳其育的錄像可以說是一篇「論文錄像」,透過深入「蘇拉威西島(Sulawesi)上馬洛斯洞穴區發現的史前岩洞壁畫、博物館展示、岩洞點雲和虛擬影像為題材,搭配旁白陳述(靈長目、人科、人亞科)的演化模型、跨不同物種的趨同演化、生物地理學、虛擬實境等等,以峇里島與龍目島間的龍目海峽(Lombok Strait)為舞台進行多重的論證。」(註1)而其論證的焦點,在於作者對於VR和浸潤式體驗的熱切溯源,做為一篇當代影像藝術考古起源式的探問,藝術家隨著鏡頭潛往大地之下,「就這樣一直向前,繼續深入,深入、更深入,深入物種的原始、深入人類的起源、深入意識發生的黎明、深入最早的觀影經驗、深入沈浸式體驗的奇點…深入我們形成之前,我們之後,深入到我們未來的未來。」(註2)整支錄像的敘事,形成了一種浸潤式藝術尋求考古洞窟,以找到庇護和產出的樣式。杜逸帆的純感性,吳其育的純知性,其話語背後的族群身份與藝術體驗類型焦著,相遇在地下的暗黑洞窟中,對我而言,一前一後,在兩天內先後觀看,造成強烈的對比。

有趣的是,洞窟中的當代藝術或許不僅止於此。藝術家丁昶文去年在德國威瑪博物館展出的《窄間隙/Narrow Gap》,也有一件〈尋龍與地靈〉的錄像影片,主角在高雄龍泉寺附近的地質變異、岩洞與岩層泉水中的皺摺間穿梭。

〈尋龍與地靈〉在地質皺摺間的身份徘徊

〈尋龍與地靈〉引用了歐洲古老開礦或鑿水時的尋水術(Dawsing),而將地理場景轉換到位於台灣南部的高雄港邊的柴山與壽山。這個地點,不僅是藝術家丁昶文的生長之地,也是台灣的考古地質岩層變化十分顯著的地質公園。除了豐富多樣的植物相與動物分佈,登山者可以隨地在這裡看到貝類、珊瑚的化石遺址,甚至是貝類沈積的自然剖面。壽山國家自然公園的地質,屬於高位珊瑚礁地質,海拔約300多公尺。這些高位珊瑚礁,原本係海中的珊瑚礁體,經過隆起運動的抬升,離開海面,形成今日所見的丘陵地形。

〈尋龍與地靈〉和《太魯閣之殤》的表演、吳其育的〈人族〉不同的地方在於,丁昶文讓一位神秘的岩洞歷史人物盧用川現身。而相同的考古洞窟敘事,則同時出現在三部作品中。這次的重點是高雄柴山的地質學。180萬年前(更新世早期)臺灣的南部整個仍然是一片汪洋。隨著時間流轉,底部淤泥緩緩沉積,成為古亭坑層。在125萬年前高雄附近的氣候轉為溫暖潮濕,侵蝕作用的基準面往上移,海平面也不斷上升,河川堆積在河床的物質增加,沖刷到海洋的少,這時因為海水的清澈,淺海珊瑚大量生長,珊瑚的遺骸邃逐漸堆積形成鈣質岩層,考古學上稱為高雄石灰岩層。後來,陸地逐漸上升,侵蝕基準面下降,沖刷物變多,海水變混濁,珊瑚停止生長,河川沖刷大量砂石,堆積在珊瑚上形成崎腳層。最後,柴山的浮現,可以說是在30~47萬年前(更新世晚期),蓬萊造山運動拱出了柴山,於是,前數的三層堆積層(古亭坑層、高雄石灰岩層、崎腳層)便持續發生大量褶皺、節理與斷層,高雄石灰岩崩落的岩塊堆積在壽山東南部,就形成了柴山、半屏山等現在的形貌。

如果說三個作品所運用的地質皺摺是更為古老的建築場所,那麼,杜逸帆運用的更多是做為歷史創傷與庇護的辯證場所,吳其育則力求呼應史前人類的浸潤體驗創意,而丁昶文則提取出生長變化於這些皺摺間的硫化湧泉和泉水中的「水泉花」白色菌絲體。如此一來,丁昶文將觀眾帶回了過去我們在諸如台中柳川邊的吊腳樓所依附的圳溝當中,注視那些殘存的、混合於城市排水溝圳中的古老水分子和菌絲。藝術家似乎有意把時空尺度拉到非以人類為中心的地史脈絡,透過古老的尋水術儀式,把自己帶回一個脫除人類歷史的時空當中。這便是尋水術與地靈溝通追尋的歷程指向。

但這個古老的「自己」,並沒有將其身份與認同固定下來,藝術家有距離地借用了這片地景中曾經存在的一位謎樣人物──盧用川(1890-?),一位曾經是日治時期的福建知識份子、廈門治安維持會代會長,戰後他被國民政府視為漢奸,而由福建轉赴台灣高雄的佛教居士或詩人,做為其影像敘事的潛在人物。據說這位謎樣人物,晚年寄居柴山下的佛寺,落魄以終。就此而言,歷史敘事的主體位置,既不是當下人類的政治認同或信仰價值,既不是鐘乳石洞中的解說裝置、觀世音像、蓮花象徵,也不是魂魄不斷流轉於其間的人類及其文化,而是那些遍佈於地景中的珊瑚礁石灰岩,是它們尖銳而粗礪的形體與表面,以及流佈於地質窄間隙間的硫磺湧泉,是它們揮之不去的嗆鼻臭味,和叢生於隙縫中的苔蘚類、堆積的爛泥與白色菌絲。

我們若問:〈尋龍與地靈〉中的泉水,有沒有清澈的一天?藝術家借用替身在下水道與岩洞中的尋水儀式,似乎在傳達某種無盡的流離與復返的歷程,猶如百萬年來地質的隆起、變異與皺摺,與其間無止盡的海水、雨水、泉水的轉換循環,由菌絲、菇類與植物附生的存在網絡,在這漫長的歷史中,人類的下水道建構與建築,宛若一個朝生暮死、潮來汐往的瞬間過隙。在這個窄間隙中,藝術家影像中的尋水術建構的是一只靈魂單子的影像皺摺。影片的末尾,尋水的人類似乎終於找到了一處清澈的湧泉,在火把與湧泉的對話中,泉水成了一面鏡子,使人類的形象有了變化,然而,人類稍事停留,便繼續前行,消失在黑暗的甬道中,就好像他的靈魂和模糊的臉,將註定如夢幻泡影,消融在千百萬年緣起的岩層皺摺中。

從「野根莖:2018年台灣雙年展」以來,我接觸了拉黑子的〈海洋美術館/沒人管〉這件以八仙洞為場域原型的構造,以及高俊宏以大豹社隘勇線踏查為基礎的〈南尖〉隘穴裝置,自此以下,台灣當代藝術似乎正在展開一種向地下世界深層時間探索的垂直向度,這種艱難的向下深掘,並不只是單純視為朝向考古學或人類學跨域衝動,而毋寧是把藝術的觸手伸向「時間無限深邃的地方」,在洞中黯黑的場域,將我們所恐懼的、想擺脫的,揭示出來,也將我們所珍愛的、想保存的,予以藝術性的標示與轉置,或許,下降到這樣的場域所帶來的碰撞(包括我的頭蓋骨),對於評論話語的挑戰,才正要開始。

註1:鄭文琦,〈人族、群島、虛擬的未來與過去〉,台新基金會網站,發表時間:2019/07/31 20:11 | 最後修訂時間:2019/08/08。

註2:鄭文琦,〈人族、群島、虛擬的未來與過去〉,前言引文,出自〈人族〉影像中的口白。