在遺忘與沒落中升起的藝術:論張新丕「熱帶天堂-合界」個展

龔卓軍 | 發表時間:2021/06/25 23:50 | 最後修訂時間:2021/09/28 15:07

評論的展演: 「熱帶天堂-合界」—張新丕個展

共生,2021,92x116cm,布上壓克力

方格之內,2021,檳榔樹頭

檳榔樹頭

走進絕對空間的展間,其實是在外面的門廊,就可以透過落地玻璃,看到十五根或高或低的檳榔樹頭,叢立在展間前半部。它們被遺棄,被揀拾,被整理,佇立在背景漆成藍綠色的畫廊中,〈方格之內〉似乎是某種宣示與召喚。1955年生的藝術家張新丕,從他的屏東內埔畫室後面檳榔園,像揀選一些象徵符號密碼一般,給出了這個難以評論的裝置。在鄭勝華與莊東橋的評論(註1)之後,我想我必須先克制住直接進入書寫土地的主題。在這篇文章裡,我想用回看的方式,回到檳榔樹頭(實際上它們又像是檳榔的腳)、回到張新丕這位大家看似熟悉,實則陌生而漫長創作者的歷程,來看待「熱帶天堂:合界」個展的潛在創作思考脈絡。

2000年,黃海鳴在華山藝文特區策畫了一個與當時台北雙年展對話的一個大型展覽《驅動城市─創意空間連線》,「邀請台灣當時的幾個有閒置空間改變成的創意空間所策劃的凸顯各自區域特質的展覽」(註2),六個主題館,分別呈現台北、台中、嘉義、台南、高屏與花蓮的脈絡,在李俊賢策畫的高屏主題館《土地辯證》中,張新丕受邀展出作品。但是,當時45歲的張新丕,並沒有選擇繪畫的形式展出,而是用屏東的檳榔樹幹,就像是觀眾在絕對空間看到的那般,用這些檳榔樹圍築成兩座高腳屋,在糧倉式的高腳屋頂上鋪上檳榔樹葉,然後在樹頭附近放很多參考書,觀眾必須自行疊加這些書,讓自己的高度可以夠得上超過兩米的上部平台,在這個上部平台,張新丕選了他深度訪談過的一些非學院創作者的作品,包括無人知曉的杜文喜的木雕。

這個裝置展開了一連串的傳奇故事。大家或許對這部分比較熟悉。那就是當時的金澤美術館、伊斯坦堡雙年展的日本策展人長谷川祐子來到華山展場,踏上參考書,在檳榔高腳屋上,看見了屏東霧台魯凱創作者杜文喜的木雕,喜愛有加。於是杜文喜受邀參與2001年的第七屆伊斯坦堡國際雙年展,張新丕成了協同策展人,杜文喜得到了評審們一致的鍾愛,頒給了他聯合國教科文組織的視覺藝術特別獎。張新丕在我的訪談中笑著說:「評審們一看就知道,現在已經幾乎沒有這樣純粹的創作者了,只因為衷心的喜愛、生命的感觸,沒有經過現代藝術的學習,為創作而生,為創作而喜悅。」然而,在張新丕的笑意中,我反而感到好奇,當時是什麼樣的藝術觀念和力量的支撐,使得他不以自己的作品為優先考量,反而是用檳榔樹頭去支撐一個在北部幾乎沒有人知道的部落木雕創作者,並將他推向國際呢?伊斯坦堡雙年展獲獎後,杜文喜、張新丕都繼續回到屏東故鄉霧台與內埔,默默創作,像〈方格之內〉裝置的這些檳榔樹頭,遺忘與沒落的象徵,繼續其命運。

洞天,2000

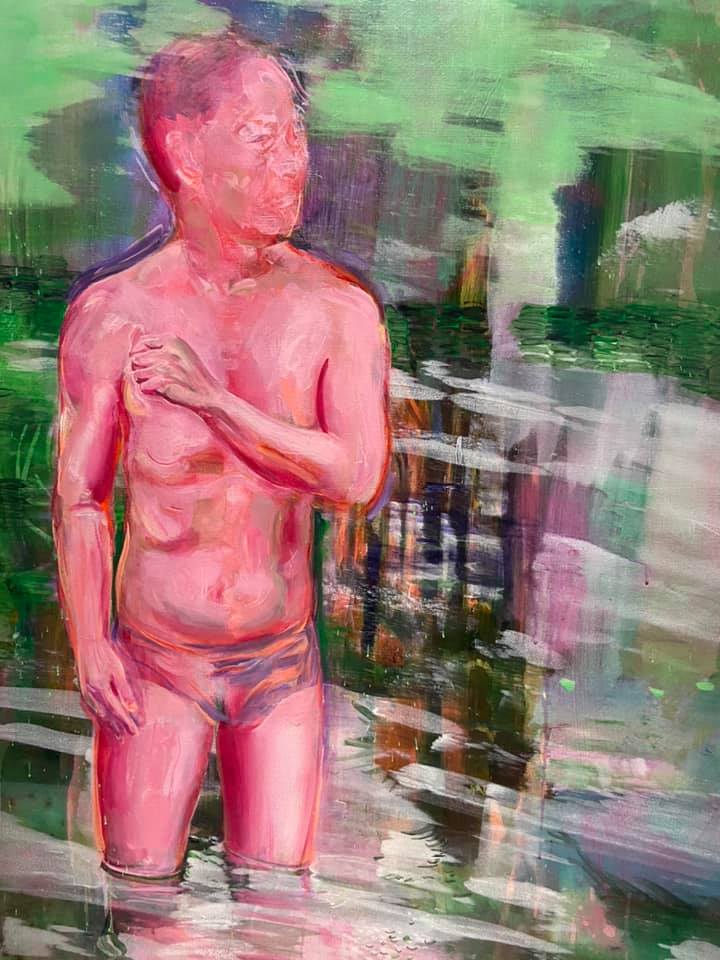

淹腳目,2018,112x145.5cm

自畫像

「熱帶天堂-合界」個展中唯一的自畫像,就是2018年的〈淹腳目〉這幅畫。藝術家赤身露體,僅著一條內褲,站在水淹至大腿的檳榔園中,向側邊顧盼。大腿周遭的白色薄塗壓克力,似有映影,又快速流去,唯一畫面深度,是位於中間的檳榔樹幹的暗影,也在半透明白色水中漫漶。然而,右側大片的快速橫刷白色,宛如整個空間滿是水流,即將如異空間掩至的漫涎物,包圍畫家的身體。白色水光造成的暈眩感,對比著畫面上方圍繞著不知是狂風中的綠色發光檳榔葉,抑或是某種空間漫射的綠色螢光。在此疾速白綠的半透明風暴中,渾身散發桃紅螢光的畫家,舉起左臂在胸前,彷彿握拳要抵擋什麼,又好像對什麼表示敬畏臣服,同時,臉部卻激烈震動抽蓄著,映射出白色線條的輪廓,彷彿暴雨的水滴,持續噴濺在這張臉孔上。但藝術家的眼睛,仍然睜視凝望,猶如兩腿立於大水中的另一棵植物。這個相對穩定、發著螢紅色的形體,面對著一片雜沓色彩的狂暴氣場的圍繞,背後的深景是紫色、綠色、藍色及些微禇色的不明空間。

藝術家之所以會站在檳榔園的風暴大水中,我們不妨這樣想,張新丕其實在25 年前做過這樣的選擇。1993年剛從歐洲回國的張新丕,曾在他協助空間設計的台南新生態藝術空間,舉辦「符號.語意.視境」個展,大受好評。他在當時的自述中引用巴爾札克,認為「人們身繫於歷史發展的洪流、和不斷演進的人文科學中,無論任何學科形式,對立觀點、流派、內容,到頭來也只是人類精神和人性的概念化、邏輯化、是人類意志和情感語言的凝結體。個人認為藝術處於這種洪流之中,透過各種思辨的形式、來反應當時的現實社會、無法解決的對抗,把這些對立的狀態,以『完整體』聚集於作品形式,從另一方面來說,建構了整個概念內容之外的『內在問題』,所以藝術的作品,將是矛盾張力之中的。」是的,張新丕的自畫像〈淹腳目〉依舊是站在一片已經液化流動中的土地上,兀自堅持著。但是,或許1993年的張新丕,與2018年的他,面對的是不同的課題。

當時,陳水財的評論中指出,「仔細檢視張新丕的作品,畫面的層次是經歷一場劇烈的混戰所殘餘的痕跡,他並不刻意掩飾這些痕跡,而順其自然的保留下來,使他混沌思辨歷程清晰可認。」(註3)事實上,在1993年新生態的「符號.語意.視境」個展中,我們除了可以看到他1989年即參與奧地利分離派在國家新畫廊聯展的〈無題〉與後來在歐洲完成的作品〈螺旋〉,明白地彰顯了他的意識與無意識的混戰,但〈無題〉中成形的那把前傾的絡黃色辦公椅,那把在椅座上淌著半透明的白光,以及象徵畫壇藝術圈權力座椅上書寫的「museum」,揭示了他在混戰中透過可見形體的符號,所掙扎的「位置」與內在問題:究竟要留在奧地利分離派繼續發展,還是要回台灣面對現實紛雜生猛的「新生態」?究竟要趁著畫作在台奧兩地大好的情勢繼續邁向成功畫家之路,還是要忠於不受框限的「內在問題」,與現實保持矛盾的距離?當時38歲的張新丕,在兩年之後,1995年北美館的個展「反應?自證?」,給出了讓藝壇驚訝的答案:他決定走向框外,貼近污水,走向讓北方遺忘與沒落之途,將藝術創作的課題轉回到南方故鄉,轉回到一個「自證」的位置。因此,這張2018年自畫像洪水中閃著紅色螢光的形體,或許更接近藝術家回鄉多年奮戰之後,在檳榔園白色〈淹腳目〉快速橫刷力量線的漫漶之光中,一具意志與情感語言的發光凝結體。

無題,1989

無題,1989

美學落差和內在問題

這篇文章想要討論的,就是一種在遺忘與沒落中升起的藝術意志。特別是在1995年北美館的個展之後,即定居高雄繼而屏東的張新丕,除了上述2000年的「驅動城市」華山藝文特區的「檳榔高腳屋」展出,2004年參與策畫華山的「驅動城市」之外,他在台北藝術圈的展覽,也就只有2015年參與關渡美術館的「赤燄.游擊.藝術交陪--新台灣壁畫隊」和2017年參與圓山爭豔館「台灣當代一年展」的「海島、海民、打狗魚剌客系列--濱海照相館」聯展了。少少的兩次都是群展。張新丕的繪畫,似乎在朝向一種被遺忘與沒落的藝術。

安瑟姆.基弗(Anselm Kiefer)曾在1975年挪威旅行時,畫過這個地處歐洲最北端的一幅水彩畫〈北角〉(Nordkap)。他注意到了北角的永晝現象。夏季時,太陽在沒落中升起,在太陽幾乎觸及地平線時,又升了起來。從歐洲人的觀點來說,這裡又叫做「世界的盡頭」。夏夜的永晝現象,冬季的永夜現象,在永夜中有紅色綠色的極光。在這幅畫上面,基弗題了一行字「Die Kunst geht knapp nicht unter.」(可譯為:藝術在沒落中升起,或譯:藝術猶未沒落)。在與克勞斯.德穆茲(Klaus Dermutz)的對談中,基弗認為定義藝術是十分困難的,甚至可以說是不可能的事,然而,容易被遺忘的是藝術的意志,容易沒落的是那些既有形式的藝術,或是那些為自己加冕、自認為高貴的藝術。「世界上有如此之多的已經變成藝術的對象,以至於藝術似乎已經沒落了。」(註4)但他也認為這是一個擋不住的趨勢,「唯一的辦法是,重新找到另一個對象。」(註5)而在二戰後的德國廢墟後升起的基弗,和同樣的戰後新生代東歐藝術家,強調「我生於破毀的秩序中,破毀的地景,破毀的人群,破毀的城市,破毀的社會。」(註6)的巴塞利茲(Georg Baselitz, 1938~),正是張新丕在1979年至1993年在歐洲、在巴黎與維也納來往,學習與工作十四年間,如新星般聲名鵲起的兩位經典人物。特別是巴塞利茲說的:「我不想重建秩序:我看了夠多的所謂的秩序。我被驅迫去質疑任何事物,重返『純真』,重新開始。」(註7)似乎對於解嚴後回到台灣的年輕藝術家張新丕,傳遞著精神意志相通的訊息。

因此,距離1989年〈無題〉的那張混亂中黃色辦公椅流淌的白色museum椅座,到2019年〈從菁仔園間距的那塊地開始〉的30年間,或許正指向了年輕藝術家張新丕遠離了美術館,「重新找到另一個對象」的「重新開始」之處。當然,我們不能忽略客觀的藝術世界的變化,也反映著解嚴後的這種「重新開始」。王嘉驥曾在〈以裝置之名書寫台灣〉一文中,描述分析了1990年代至2000年初(有趣的是,有論者特別標定1995年之後)(註8),適逢藝術市場衰退、裝置藝術勃興的原因:「台灣自從1987年走出長達40年的戒嚴體制之後,1990年代邁入了一個不折不扣的解構體制與顛覆傳統的過渡階段。」「傳統或現代主義的繪畫與雕塑語言,再也不能滿足藝術家在創作上的需求。為了突顯自身的主體意識,許多藝術家─尤其是年輕世代─甚至認為繪畫與雕塑再也不能滿足他們的創作表現企圖,同時,在急於參與和急迫求成的心理之下……轉而擁抱與投入表現空間看似較為寬大的『裝置藝術』創作行列。再者,行之有年的繪畫與雕塑形式,即使不是出現扁平化的困境,也的確在一時之間,難以跟上整個台灣社會的劇烈變化,因此,其藝術語言出現了落後或甚至匱乏的現象,而無法確實再現1990年代台灣的政治、社會與文化景象。這種種現象造就了裝置藝術在1990年代台灣興起的契機,晚近甚至演變為走向一窩蜂且庸俗化的趨勢。」(註9)我們可以觀察到,挾著約瑟夫.波伊斯(Joseph Beuys)以降的影響,呼應著基弗、巴塞利茲,以至於西格瑪爾.波爾克(Sigmar Polke)的多媒材運用而剛剛回國的張新丕,以1992年協助構造台南新生態空間那種後工業風的藝術銳氣,想要在繪畫以外尋找新的藝術課題與對象,並不為過。

但是,更令他在藝術上的「內在問題」在回國後形成糾結的,恐怕還有1990年代中期以後的「台灣藝術主體性」(註10)、「西方美術.台灣製造」(註11)這些島內美學批判潮流的挑戰,風起雲湧,讓張新丕反思著他該如何面對。「我覺得我進入奧地利分離派團體,在一段時間內,作品的厚度與成熟度,都趨向穩定。我面臨比較大的問題是,無法切入歐洲的繪畫課題。在80年代,我受的影響,無非是德國新表現主義,波伊斯、巴塞利茲、基弗,我衷情於這些藝術家。但對我來講,我是一個旅人,我是一個駐地藝術家,雖然長期住在那個地方,在法國求學,在奧地利創作,但我的課題無法切得很直接,我的題材會著重在個人經驗的、情感轉移的,比較偏向植物性的,當時畫了很多植物的題材,還是著重在處理繪畫性的問題。雖然我的繪畫在表現上,接近表現主義式的,基本上,畫題的出處仍是個人的感覺。社會性的課題,我想導入,但是比較難。」而這裡所謂的「歐洲的繪畫課題」,可以用基弗以稻桿、泥沙等新材質入畫,處理德國精神文化在二戰後的破毀與尷尬處境,面對歐洲的精神危機與認同問題來理解。

張新丕在2000年初期的藝術裝置,除了用檳榔高腳屋挖掘在南方被忽略的原生藝術家,也在後來創作了一系列以水資源、稻桿、泥土進行裝置與繪畫的創作與共作作品。2001年屏東竹田米倉的「土地辯證」藝術計畫,發起成立「米倉藝術家協會」,以稻草紮成像農委會豐收的徽紋,甚至與文心蘭產業結合進行藝術共展,對他而言,除了要讓他原本在歐洲「培養皿」養成的繪畫語言得以被暫時遺忘,任其沒落,但同時也在尋找新的藝術對象,將藝術實踐、藝術語彙、甚至是藝術家的姿態,都投入到面對台灣藝術家、藝術學院與一般社會民眾間巨大的「美學落差」深淵之中。就此而言,要探索這種遍存台灣的美學分裂與「美學落差」,我們以「社會雕塑」、「社會塑型」來理解他2001年華山的檳榔高腳屋裝置、竹田米倉的土地辯證藝術行動和高雄貨櫃藝術節中,像巨大女陰的香蕉歌唱動力裝置,其實是比較適切的切入點。只不過,張新丕的「內在問題」要求,讓他甚至連「社會雕塑」這樣的概念都要放棄,像是道家的和光同塵,像是〈從菁仔園間距的那塊地開始〉畫面荒地上的四根檳榔樹頭,在荒廢的土地上,重新測距,以金黃色的顏料,襯著畫面後上方的檳榔樹叢剪影與藍色天空,閃閃發光。

猶如畫家回到他的工作室,孤獨零丁,望向荒蕪的後園,土地的問題還在,水資源的問題還在,檳榔樹的問題還在,而藝術家的內在問題也還在。張新丕持續著他的繪畫。但很少發表。那是他的內在平面,而檳榔園也變成了他的藝術意志與內在平面的精神象徵。就好像他花了30年,才漸漸馴服他的內在精神騷動,花了30年,那一棵一棵漸被遺忘與沒落的檳榔園和南方土地,才漸漸經由他的畫筆栽植,成長為一片漫射著南方日照強烈煥發的精神輝光。如果林壽宇面對的是歐洲性強調絕對的白中之白,那麼張新丕在熾光色彩的追尋的便是光照、土壤與植物所互滲交織而成的黃中之黃、金黃中的金黃,是金黃輝光的波動宇宙。這個由繪畫平面所開展的宇宙,正是在遺忘與沒落中升起的藝術意志。站在水深漫漶的檳榔園土地上,像一棵發光的植物,這個藝術意志就是它自己的新對象。

菁仔園的光照《一》,2014,170x130cm

從菁仔園間距的那塊地開始,局部,2019,100x100cm

從菁仔園間距的那塊地開始,局部,2019,100x100cm

熱帶植物性的生命與熾熱的宇宙

若絕對空間第一展間位於中心位置的〈從菁仔園間距的那塊地開始〉為輻輳點,左側依次展開的〈沁心〉、〈紅色圓曲〉、〈時尚靚妹的菁仔園〉,到右側迎賓的〈連結〉、〈袋旺來〉,觀眾看到的是因光投射而增益其亮度的螢綠藍、螢橘桃紅,過渡到泛螢橘黃光輝,以至於指向〈從菁仔園間距的那塊地開始〉的輝黃中的輝金。而第二展間位於中心位置的則是〈穿越菁仔園的色光〉,倒地而發亮的菁仔樹幹,連通了上半部藍綠禇色菁仔園和下半部以紫色咖啡色鋪陳的廢棄土地,中間橫越了一條寬而泛螢黃的色光帶。圍繞著這幅〈穿越菁仔園的色光〉,左右兩側分別佈置了流體輝黃串紫株如生物觸角的〈共生〉,以及宛如菁仔園聖殿、佈滿螢光輝綠輝黃而具有檳榔路徑縱深的〈菁仔園的光照《二》〉。如果說第一展間的色光敘事是輝黃中的輝黃,那麼第二展間的色光敘事,則進一步在左右兩側的荒地菁仔園與生產中的菁仔園的神聖螢黃的辯證。不論是我們用交叉式的讀圖法,將〈淹腳目〉與〈海岸線〉對比、〈共生〉與〈菁仔園的光照《二》〉對比閱讀,或者是由〈菁仔園的光照《一》〉順向〈菁仔園的光照《二》〉觀看、由〈海岸線〉順向〈白色沙灘〉觀看,第二展間在種植檳榔與土地開發、人樹肉身與機器生死的辯證矛盾,都並置在熾熱色光表現的整體張力中。

關於這個充滿色光的熾熱宇宙,或許不是1745年《番社采風圖》中檳榔、猱採、乘屋、社師這些已經出現檳榔樹或檳榔子的采風圖的主題,但是已經可見檳榔園與島民生活風俗記憶的300年歷史文化。(註12)在東洋畫進入台灣的二十世紀上半葉,嘉義春萌畫會的畫家朱芾亭入選昭和11年(1936)第10回臺展東洋畫部的畫作「返照」,即是企圖通過溪流迴流處叢叢露頭的檳榔園,企圖以水墨突顯某種「夕照」之光。當時《臺灣日日新報》的評論提及此圖:「草筆而不染惡趣,漸入大自然的核心。感覺閣下(指朱芾亭)的畫作擺脫了習性,有自由自在的悠閒氣息」。(註13)這種南國地方色的情趣,朱芾亭又在1940年入選第三回府展的〈暮色〉一作中,用偏向寫意的墨色,來表現暮色。(註14)而林玉山1935年入選台展第九回的〈故園追憶〉中(註15),膠彩成為顯性的色光表現要素,從中央白色的雲,往上是漸深的湛藍,中央往下是遠方接近輝黃的檳榔林,某種金黃,閃現在往右側中景的漸次由翠綠鋪向深綠與暗部的檳榔林相中。熾熱色光的畫題,已成顯題。

但是,當我們身處南國,在白天即使閉上雙眼,面對陽光時,視神經仍不免充滿了某種眼瞼內部自發作用的自體螢光。這就是石川欽一郎在1932年〈台灣的山水〉(註16)一文中所設下的難題:陰影的色調美與萬物發亮。讓我摘錄幾段石川對於這種強烈色光的討論。一、陰影也有其色彩變化:「台灣北部的空氣溼度大,自然使得物體的影子較黑,但是,大安溪以南的地方不像北部那樣潮溼,尤其雨量較少的關係,感覺陰影的色彩更美。這一方面是光線強而明亮,即使陰影的部分也會受到向光部分的折射。」二、陰影色調讓向光部分的色彩強度倍增:「不管是竹林的陰影或是相思林的陰影,相較於北部,愈向南走則黑色逐漸變淡,反而各種原有的美麗色彩逐漸增加。陰影色調的美麗發揮出來時,向光部分的顏色也會格外地潑辣而鮮明。」三、台灣山水如白天太陽的光與熱:「這是太陽的熱與光十分強烈的南方特色,也就是台灣山水的特色。假如在色彩上比較內地與台灣的話,比方說白天物象的色調很美,連陰影的部分也可以看到各種特有的色調,其昏時候,物象的顏色變鈍,而陰影的色調也幾乎變成單調的黑色,同樣地,台灣的山水表現白天的感覺,而內地的山水呈現出黃昏的趣味。」四、白光遍閃而遮蔽了反射部位的固有色:「北部的光線沒有那麼強烈,而中部以南由於光線強烈的緣故,妨害了萬物原有色調的呈現。在南部,白天所見到的自然都閃著白光,正因為光線反射使得萬物的顏色不能豐富地呈現。換言之,不是看到色彩而是看見光線的緣故,就好像鋪著白鐵皮的屋頂或是其他發亮的東西,總是看起來都閃著白光的樣子,由於光線的反射使固有色無法顯現。同樣地台灣南部的大自然,光線的照射與反射都很強,所以大致都呈現白色的光線。這並不是白色而是光亮亮的。」五、萬物發亮目眩眼花的漂浮感:「萬物發亮的話,就看不見其原來的色調,所以,天空也充滿光,地上的一切萬物也就因光線的反射而發亮,在這裡天地都感覺非常明亮,使人目眩眼花。台南和高雄一帶的白天,樹木的葉子都艷艷地閃亮著,萬物也有一種浮動的感覺,而如果到更往赤道下的地方如新加坡去的話,則萬物更帶有潮溼感,就像蒸發過一樣浮現出來。」

我之所以要明確地引用石川的〈台灣的山水〉,其實是在呼應了《藝術認證》雜誌在2007年6月號專題「台灣視覺藝術中的光」諸篇文章中,蕭瓊瑞非常特別的議題文章〈光的發現.存在的發現:自然光的體驗在台灣〉。(註17)這篇文章之所以特異,就在於蕭瓊瑞在論述光與人類文明的創造性關係之後,特地長篇引用了石川欽一郎〈台灣的山水〉這篇文章的文字,最後留下了兩個重要的問題:石川這篇文章對台灣藝術家「是否有一定的啟示?」以及台灣藝術家在表現自然光的體驗過程中,「是否已經脫離石川口中的格局與限制?」我想,我就總結石川在將近90年前提出來的台灣自然光體驗的五大特點,據之為討論的基礎,來說明我對張新丕畫作展覽的想法。這五大特點就是:(一)陰影也有其色彩變化;(二)陰影色調讓向光部分的色彩強度倍增;(三)台灣山水如白天太陽的光與熱;(四)白光遍閃而遮蔽了反射部位的固有色;(五)萬物發亮目眩眼花的漂浮感。

袋旺來,2021,92x116cm

從菁仔園間距的那塊地開始,2019,100x100cm

在對比我對張新丕的長篇訪問(逐字稿有兩萬字)以後,我相當驚訝地發現,如何呈現陰影的色彩變化,其實正是張新丕不斷在思考的「重新開始」。這當然跟他決定返回屏東檳榔園工作室創作,累積30年的強度存在體驗有關。他也明白,在創作時,如何克服陰影色調讓向光部分的色彩強度倍增的可能性,是一個重要的課題。甚至在訪問時,他一再強調,對他而言,黑暗與所謂的暗部,其實都是相對的,而沒有絕對的黑,沒有絕對白,因此,他放棄使用黑色,而代以紫、深紫、深藍及其疊加效果。然而,除了光與熱的美學考量外,他也非常明確指出了上述石川文字第(四)點中的一個盲區:「這並不是白色而是光亮亮的」這句話。這句話究竟是要說明有白色,還是沒有白色呢?或者,這句話在繪畫用色上的意思是:既有白色,又需要白色以外的可以發光的色彩顏料?石川的意思是否可能是:就寫生與寫實的精神來說,畫家若要呈現台灣自然光的體驗,就必須要面對「萬物發亮」的視覺現象,這種發亮的強烈表現,既要包含「目眩眼花」的體驗,又要表現接近赤道帶大地萬物散發蒸騰熱氣的「漂浮感」?

反過來說,回到蕭瓊瑞的文章,蕭瓊瑞在文中並沒有提到石川的文字本身是否有其「限制」?如果有的話,我想要問:這些「限制」是什麼?本文之所以要鋪陳張新丕在奧地利分離派的短暫發展,受到波伊斯、基弗、巴塞利茲、波爾克等藝術家影響的年輕藝術家張新丕,正是想要突顯張新丕創作的當代性。因為,石川寫生論與寫實性的畫論中,並不認為主體存在感的辯證歷程,是繪畫的根本主題。1995年北美館雙年展之後,張新丕似乎將繪畫單一媒材的表現視如遺忘與沒落的藝術一般,他有意無意地與市場保持距離,立基於他的檳榔園工作室,這個年輕藝術家提醒自己不要落入「西方藝術.台灣製造」的窠臼,默默作畫,並透過生命歷程的藝術實踐,一一嘗試了社會雕塑的、裝置的、共融的、共創的各種藝術觀念與形式,彷彿少年藝術家般地投入各種南部的藝術實驗與運動連結,最終,他花了30年自證:他就像一棵畫室後園的受光植物,而不願成為一盆盆栽。他在〈菁仔園的光照《二》〉這樣的金黃熾光繪畫中,創造了屬於自己的聖殿。他甚至創造性地深化了石川在〈台灣的山水〉的一種描述:「在台灣時逢二月,竹林都會變枯,或可稱之為竹之秋,但是,在北部大體上葉子呈暗黑的茶褐色,相反地,中部與南部則是美麗的金黃色,閃閃發光。」(註18)「其實沒有陰影,」張新丕說:「陰影也有它反射的光。」我覺得這不是一種圓融,而毋寧是一種解嚴破碎、土地商品化、農業破產之後的「和諧」,是一種經過強烈存在矛盾經驗和土地辯證的〈共存〉狀態。

絕對的白中之白,只是歐洲式的啟蒙的光的經驗。如果留在歐洲,張新丕多多少少會覺得自己像是一株盆栽中即將枯萎的溫室植物,就像是他1989年畫的另一幅〈無題〉裡面的那盆錯亂線條的盆栽(見下方附圖)。那種狀態,讓他憂鬱,讓他恐慌,讓他覺得自己生病了,失去了存在上的真實連結。30年來輝黃中的輝黃、螢紅中的玻瑰紅橘光、螢綠中的綠,清楚回答了石川欽一郎「這並不是白色而是光亮亮的」這句話裡面的「光亮亮」這個形容詞究竟是什麼意思:光亮亮是有不同潑辣色彩層次的,同時,他的存在辯證也回答了「萬物發亮」如何可能具有一種確實的存在感、歷史感與環境感。這種植物性生命的開闊感,對張新丕而言,不外是將萬物視為光的波動。光的發色,訊息的回存,土地的破碎與碰撞,從植物的生命來說,那不過就是宇宙的波動。張新丕使用的螢光壓克力顏料,只與光共振,光若出現,這些螢光色彩就使畫面的強度倍增;光若減弱,這些螢光色彩就會在幾個微秒間就收束消失。海的波浪持續不斷地湧來,山的造形也是同樣的百萬年尺度的湧動;大海把岩石磨成了沙子,最後把整座山都變成了沙子。這也是一種波動。一家人或遊客到海邊的〈連結〉,雖說可能只是各自滑著手機,那其實相似於他們周身的海岸植物的根部相連相結,那也是一種波動。

如果,每個生命都對應著一棵植物,張新丕的波動就屬於他的後園檳榔的波動,他用了30年的藝術生命來追尋「內在問題」,證明自己繫屬於一座檳榔園,並感受它的熾光。如果每一株植物的生命都對應著一顆星星,那麼,張新丕這棵植物,以及他的檳榔園,就對應著一整條銀河,在那裡,萬物並不和諧,卻兀自膨脹,發散著輝黃的光,橘紅暈與綠金金的螢光宇宙波。它們都光亮亮地漂浮著,因此而彼此相互連結。它們相互疊加,合界交織,伸展著無數如光纖的觸手,如有千萬個張新丕,直通整個宇宙。

穿越菁仔園的色光,2021,78x102cm

註釋:本文的完成,感謝張新丕、曾琬婷提供採訪與圖片,絕對空間、陳冠彰提供參考資料。

註1:鄭勝華,〈檳榔樹、赤道帶與分子化的色光—談張新丕「熱帶天堂—合界」個展〉,《觀察者田野藝文檔案庫》網站,https://aofa.tw/?p=4008,2021年6月20日。莊東橋,〈風土的氣力khuì-la̍t與燒熱sio-jua̍h的愛—簡述張新丕藝術實踐〉,《亞洲藝術新聞》,2021年5月號。亦見《聯合新聞網》網站,https://udn.com/news/story/7037/5464233, 2021年5月17日。

註2:黃海鳴,〈「島嶼隱身」指的不光是花蓮─針對台北當代藝術館特展《島嶼隱身》的延伸思考〉,《ARTALKS:》評論網,https://talks.taishinart.org.tw/juries/hhm/2017083104,2017年8月31日。

註3:陳水財,〈符號‧語意‧視境--解讀張新丕的藝術〉,《炎黃藝術》,1993年4月,頁35-37。

註4:安瑟姆.基弗,《藝術在沒落中升起:安瑟姆.基弗與克勞斯.德穆茲的談話》,梅寧、孫周興譯,北京:商務印書館,2014,頁225。

註5:同上書,頁224。

註6:Wikipedia, Georg Baselitz, https://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Baselitz, 2021/06/23.

註7:Ibid.

註8:王宜修,〈台灣藝術市場變遷下美術社會現象演進與變化之研究(1990-2000年)〉,《屏東教育大學學報-人文社會類》,第三十六期,2011年3月,頁111-140。王宜修的討論分期如下:「綜觀台灣藝術市場的發展,可以歸結出三個時期,一、萌芽期(1962-1987),此時期畫廊是產業的中心。二、蓬勃期(1987-1995),此時畫廊持續發展,而拍賣公司、藝術博覽會也加入市場,活絡台灣的藝術市場。三、衰退期(1995-2000)由於經濟持續的低迷,台灣藝術市場業者自己形容處於度小月的情況,至今似仍未見好轉。」參見頁114。

註9:王嘉驥,〈以裝置藝術之名書寫台灣〉,《台灣裝置藝術since1991-2001》姚瑞中著,台北:木馬文化公司,2004年,頁8。

註10:「台灣藝術主體性」的討論,代表策展意識在解嚴後的「台灣主體意識」的潮流與反思,可以用1996年台北雙年展蕭瓊瑞、李俊賢、謝東山等六人策畫的「台灣藝術主體性」為事件性的代表。亦可參見龔卓軍,〈台灣藝術主體性廿五年:以李俊賢為例的歷史、身體、土地與氣象轉向〉,《藝術家》雜誌,552期,2021年5月號,頁184-187。

註11:維基百科網站:1991年4月,倪再沁於《雄獅美術》發表〈西方美術、台灣製造—台灣現代美術的批判〉及〈中國水墨,台灣趣味—台灣水墨發展的批判〉在內的數篇批判專文。這一系列關於探討「台灣美術主體性」的文章,在當時引發美術圈的軒然大波,引發了一年又十個月的論戰和筆仗。https://zh.wikipedia.org/wiki/台灣美術主體性,2021年6月24日。

註12:1745年《番社采風圖》第三圖、第十圖、第十七圖皆有出現檳榔樹。參見中央研究院delpositar網站,專案/左鎮跨領域教學研究群/番社采風圖,https://data.depositar.io/dataset/de183,2021年6月24日。

註13:「名單之後:台府展史料庫」網站,財團法人陳澄波文化基金會,「返照」詞條,https://taifuten.com/oblect/返照/,2021年6月24日。

註14:林榮燁,〈詩書醫畫通才的朱芾亭〉,聯合報新聞網/陳澄波文化基金會,2021年2月18日。https://udn.com/news/story/12681/5227187,2021年6月24日。

註15:「名單之後:台府展史料庫」網站,財團法人陳澄波文化基金會,「故園追憶」詞條,https://taifuten.com/oblect/故園追憶/,2021年6月24日。

註16:石川欽一郎,〈台灣的山水〉,《風景心境──台灣近代美術史文獻導讀》,顏娟英編,台北:雄獅圖書,2001年,頁49-53。原文發表於《台灣時報》,1932年7月,顏娟英、羅秀芝譯。以下引文主要集中在頁52。

註17:蕭瓊瑞,〈光的發現.存在的發現:自然光的體驗在台灣〉,《藝術認證》雙月刊,專題「台灣視覺藝術中的光」,2007年6月號,頁39-41。

註18:石川欽一郎,〈台灣的山水〉,《風景心境──台灣近代美術史文獻導讀》,顏娟英編,頁51。

林玉山,故園追憶,1935

番社采風圖,第三圖,猱採,1745