影像的先驗藍本與精神地理學:論「台灣的模樣」的策展方法

龔卓軍 | 發表時間:2021/11/02 14:33 | 最後修訂時間:2022/01/24 12:06

評論的展演: 「臺灣的模樣」

本文修改自龔卓軍,〈影像的先驗藍本與精神地理學:論「台灣的模樣」的策展方法〉,「臺灣的模樣」展覽圖冊,國家攝影文化中心,2021年10月出版。

這篇文章原本是應邀為國家攝影文化中心「台灣的模樣」一展所寫的圖冊文章。在這裡,我只經過簡單的改寫,在此文的起頭處,呼應展出現場觀看後的感受,同時也把策展人黃建亮在選件時的特殊指向,跟這樣的現場感受結合在一起,與讀者分享我對黃建亮策展方法上的思考。策展人黃建亮早期的攝影創作,多為系列性、組裝性的圖組,呈現出空間與物件的豐盈滿溢的感覺,而這次的「台灣的模樣」,明顯可見,對於展示空間的狹小,和可選擇的影像物件的有限,黃建亮也做出了滿盈、放大細節的投影和主題性組裝的選擇,與第一檔的展覽,在數量上和主題上的呈現,有非常不同的策展表現。我想就這樣的表現,提出一些淺見,供大家討論。這樣的策展方法,可見於策展人一貫對於「台灣美學」、「台式美學」的追問,包括在自己過去的創作與後來的活動影像主題上,我想,對於這樣一個易於陷入意識型態與大論述爭議的主題,我覺得仍然有一些策展上的選擇可以討論,而不是馬上貼上一個「政治正確」的標籤即不再觀看其選件的細節。

為了尋找「台灣的模樣」這個展覽的策展參照脈絡,我反覆翻閱了國美館在2010年出版的《凝望的時代In Sight:日治時期寫真館的影像追尋》、2014年出版的《看見的時代-影會時期的影像追尋,1940s-1970s》,以及2016年出版的《銀鹽世代-尋找歲月靈光:臺灣攝影家原作展1890s-2015》,希望從這三個過去十年國美館的代表性攝影大展中,找出一些「台灣的模樣」的蛛絲螞跡,結果有點令人失望,因為選件的重覆率並沒有想像中的高。顯見「台灣的模樣」與過去十年國立臺灣美術館三個大展的策展方法與觀眾訴求,有所不同,黃建亮的選件原則,有其不同之處。(註1)

《凝望的時代》被「台灣的模樣」選入的只有3張,主要是金淼寫真館的〈日治時期少女〉、〈伯公山三少年〉和〈第一保部落健民運動〉;「台灣的模樣」選件與《看見的時代》重覆的有14 張,包含快門三劍客4張,影會時代的黃則修、何慧光、林壽鎰,影會競賽的陳次雄,影會之外的劉安明,跳過人體攝影,在現代攝影單元中選擇了鄭桑溪與張照堂,在V10單元選擇了梁正居各1張,可以說重覆率並不高。最後是「台灣的模樣」與《銀鹽世代》的比對,共有15張入選,除了吳金淼和快門三劍客之外,謝震隆、張詠捷、梁正居、何經泰、劉振祥都被選入,而且特別選擇了包括張才、謝震隆、梁正居的4張蘭嶼照片。相較於前一檔展覽,「台灣的模樣」在十分節制的選件原則下,顯然也選擇了不同的展覽敘事和觀者位置,或者說,針對一個與前展完全不同想像設定的觀眾群,策展人想要討論不再是老照片、個別的攝影家、特定的攝影主題如裸體影像或沙龍攝影,甚至不再是影會組織和現代攝影這些攝影史內部的議題,而明顯指向了影像的框外、影像作者的外部,指向了被攝的對象,黃建亮稱之為「台灣的模樣」。

台灣時空連續體的影像美學

若回到作者論的觀點來看,比較讓人眼睛一亮的是,200件左右包含投影的選件中,來自屏東單鏡頭攝影協會的劉安明與林慶雲,苗栗硬頸攝影群的邱德雲,都被選了6件以上,特別是劉安明在張才和鄧南光之後,被選入11件,讓我們驚訝某種「台灣凝視」的南移,以及對原住民和客家族群的一種注目。相較於前一檔展覽的600多件的展出數量而言,「台灣的模樣」最後實體展出的68件左右原件中,劉安明、林慶雲與李鳴鵰同樣都展出了4件,其他作者都在3件以下,將近40位作者,選件多為1-2件,這種選件方式,一方面已經打破了作者論、影會論、攝影類型論與技術檔案論有固有籓籬,指向了一種位於外部,至今鮮少被組構過的「台灣時空連續體」美學,另一方面,可能也指出了國家攝影文化中心本身典藏和展場上的限制問題,也就是說,在中心典藏超過萬件的藏品中,選出能夠指向「台灣的模樣」的適切藏品,做為一種國族時空建構的任務展出的系列,反而有所缺憾。

若不以作者論的角度,改以「台灣時空連續體」的美學角度來看過去的展覽,我們可以把大台北的三個展覽:1994年出版的《看見淡水河》、2000年出版的《歲月.部落.原住民》和2011 年《時代之眼:台灣百年身影》也納入這種比較的眼界,這樣,我們反而在《看見淡水河》與《時代之眼:台灣百年身影》的策展方法論上,看到了更多的呼應。(註2)雖然《看見淡水河》並未按照上中下游的「連續體」邏輯進行編排,上游各支流的影像尚屬貧乏,雖然《時代之眼》的範疇分類在時間、地理與攝影類型呈現上,失去了「時空連續體」的視野線索,而且也將「鄉土沙龍與現代攝影」做了明確的區分,但是,《看見淡水河》從李鳴雕在1947年〈淡水河畔〉的一個牧羊童之眼展開,讓當時的縣長提出了「喚起每一個人對淡水河的疼惜之心」(註3)的土地倫理呼求,考古學家劉益昌視河流為「凍結在時空中的史書」連續體(註4),攝影家張照堂認為「只要我們我們沿著河流走,從上游到下游,從歷史到現在,當能體會它的痛楚與榮耀」(註5),這些超乎攝影本體、指向外部時空連續體的環境倫理美學訴求,與單純聚焦於攝影史本身的檔案、類型與作者研究,形成了強烈的對比。而《時代之眼》則是從約翰.湯姆生(John Thomson)在1871年拍攝傾頹的〈熱蘭遮城城門〉開展,不僅蘊含了策展人莊靈所謂的「從頭耙梳歸納臺灣影像,並且嘗試尋找出重點和價值所在的研究者和社會大眾,提供足具探討價值的有用實例和議題。」更重要的是,《時代之眼》與《看見淡水河》都強調確定「時間」和「地點」的考究與考現,對於攝影史的書寫而言,這些指向影像外部的時空連續體的聯結,除了「喚起在地人民記憶的同時,也聯繫過去與現在的生活經驗與生命情感」(館長吳光庭語,註6),「也可以將它視作在梳理未來『臺灣攝影史』實質內容時的某些方向或觀點的『先驗本』來看待」(策展人莊靈語,註7)。基於上述策展理念上的呼應,與藏品展場本身的限制,「台灣的模樣」在選件時,與《看見淡水河》有6張、《時代之眼》有12張的重覆選擇,而在主流漢人社會之外的原住民影像《歲月.部落.原住民》,只有兩張重覆的選擇,也就不足為怪了。

這種位於外部的台灣時空「先驗本」──先於影像經驗而做為所有影像經驗的藍本,並不外於島嶼生民的生活經驗,在「台灣的模樣」這個展覽中,黃建亮企圖結合更大尺幅的歷史與地理特質,更多長年努力的在地攝影群,指向更底層的共同時空記憶,表現出更接近大眾的「精神地理」攝影展覽敘事學,這就是黃建亮開門見山的方法論,明快選擇了劉安明、林慶雲、邱德雲這些看似熟悉,他們的名字卻讓人感到陌生的前輩攝影家,用他們看似熟悉、實則遙遠的影像作品,呈現出「我們日常」、「我們所在」、「我們儀式」、「我們走過」這四大主題中的多重共同體「先驗本」。或者反過來說,這個展覽涉及的是一種外部的凝視,讓台灣攝影不再只有快門三劍客與張照堂影像凝視下的台灣,而是展現出四個象限的先驗圖表(diagram),模擬出觀者心底潛存的台灣的模樣,藉以形構出未來攝影史的議題基因庫。

接下來,我試著從「台灣的模樣」的選件中,提出幾個我觀察到的議題。也許這些議題的提出,正反應了我心底的台灣鏡像,但是,攝影如果真的只是精神分析上的鏡像,紀實攝影就不可能指向的外部「真實界」,也不可能引起真實界的騷動或重組,因此,黃建亮的選件更著重於「具有彈性」的影像,而不是再現某些刻板化的形象,這些「具有彈性」的影像,足以提供觀者一次次觀看時,反彈出不同的「後像」,足以讓更深入的經驗滲入,與作者當時的時空和觀者當下的時空產生相互的作用力,凝聚出新的感受與推進新的思考。

光與水的無遮蔽影像模樣

首先,充滿光與水的島嶼。「台灣的模樣」選的第一件作品,是出身屏東海豐客家庄劉安明的農家女背光農作影像。熾烈的陽光,從她破舊的斗笠間射出,突顯她斗笠間的粒子孔洞,形成近處根著土地搖曳農作的遠近輪廓,也刻畫出農家女身形輪廓,在土地上與支支向上的農作交織在一起的構圖,背著陽光下的斗笠,於是也在農作間成為一朵土地之花。這張照片的構圖,與劉安明的〈沖水〉小孩,在水道結構之間背對陽光,在結構的自然框格間無拘無束地面對鏡頭的群像,像是劉安明大膽而細緻影像構圖的簽名式一般,由土地與水的低處,向上面對光源,免除繁瑣的語言,直接攝取整體環境中介存在的身體表情,這便是南國之光與島嶼之水的主題。

光與水,其實正是古典影像本體論中的根本元素,有光才能顯影、有水才能定影的化學變化,恰好指向了影像的外部共作元素。而光與水是如此的普通,正如農家女和小孩是像空氣般日常,存在於島嶼的大地溪水河海之上。黃建亮選擇了劉安明的農家女輪廓,做為他的展覽敘事「我們日常」的開端,似乎在訴說著一種比老照片更古老的島嶼時空,有光,有水,交織於山岳岩石土壤,然後才有了植物與生靈。從貼近土地的低鏡位出發的視野,外於博物學家、外於殖民者、外於土地的統治者與權貴家族,但它一直都謙卑地存在。有了接近「後像」的農家女耕種勞動影像,才有周鑫泉進一步的〈留影〉這樣的「後像」出現,黃建亮的攝影展示邏輯,或許可以從這樣的角度去理解,才能欣賞到他的「台式美學」出發點。按照光與水這兩大基本元素,我們可以看到鄭桑溪〈打球〉中接近水面倒影的兒童身影,以及梁正居〈夏天〉裡的少年,在滾滾溪水上的簡易吊橋上玩樂的身影,光與水的對話和氣候環境特質,於此展開。不論是劉安明拍攝屏東鄉間或梁正居拍攝蘭嶼島上的兒童,不論是劉安明拍攝客家婦女農作或梁正居拍攝〈扛甘蔗〉的青年,光與水都無時無刻不映照著他們與土地的身體聯結。

「台灣的模樣」在選件上,幾乎汰除了所有室內肖像與抽象構圖的室內物件,百分之九十以上的影像,強調的是自然的光環境與水環境,因此,橋、船、拼板舟、龍舟、流籠、海堤、河堤、渡船、鴨寮、漁獵、魚筌、雨後倒影、雨衣、島嶼、海港、泳池、風災、水災、泥濘的球場、原民傳統領域的相關影像幾乎佔了三分之一以上,這些中介地景,與島民的生活日常、生活所在、生活儀式、生活災變反覆辯證,對無遮蔽開放空間與生活時間結構的連續體關係的強調,恰與近年來透過環境心理學家吉布森(J.J. Gibson)與人類學家提姆.殷苟爾德(Tim Ingold)對於氣候所形成的環境「螢幕」(screen)與「媒體」(medium),對於「無遮蔽開放空間」(open air)做為環境體驗與文化生產的基本棲居之所,十分契合。(註8)簡單的說,我們是棲居生活在充滿光與水的台灣島嶼上與島嶼間,而不只是住在島上的大樓公寓或辦公室的單人房間裡。光環境與水環境是台灣影像的重要先驗藍本,攝影史在這方面的表現,自然是不可忽略的議題。換句話說,家族合照、個人肖像與沙龍擺拍不一定能讓台灣影像進入世界視覺文化的影像脈絡中,但做為這些影像背景的特有地景、水景、光景,或許才是呈現台灣特有模樣的真實模具。

兒童與弱勢族群的群體模樣

其次,充滿兒童、群聚與少數族群的島嶼。在環境風景之外,若以人像的選擇來看,「台灣的模樣」跳出了菁英與權貴者掌握攝影機的影像敘事框架,用心良苦地挑選出許多關於兒童、群聚與少數族群的影像,似乎想從兒童那無邪無預設的眼睛、群聚者參與儀式與社會事件的眼睛和少數群族充滿辛勞、遲疑、被攝、無奈、社會底層扎掙的眼睛,重新塑造一種屬於台灣內在的自我凝視。第一類「我們日常」中,有將近一半的影像中,包含了兒童的各種凝視姿態,超過了文化菁英與各類工作中的成人影像或肖像。這些兒童的凝視與凝視中的兒童,充滿了動態,穿越在溪流、地景、廢墟、水道、教育規訓、節慶儀式、戲台左右、家庭、觀光旅遊、考試場、國家符號與都市街道上。兒童是朝向未來的眼睛。兒童與動物、環境、文化、認同尚處於「不分」的狀態,如果「台灣的模樣」訴求的正是對於「台灣時空連續體」的認同影像反思,那麼,林慶雲在1965年的〈小攝影家〉就可以說是「台灣的模樣」的動態未來捕捉者。

群聚的影像,讓觀者從玩樂、信仰、勞動、悼亡、出征、街頭抗議、廟會、節慶與儀式的過程中,看到了日常生活與社會結構的形成與變動,面對九○年代以後的街頭社會運動、農村破毀與環境污染變異的躁動,對比著四○年代的鄧南光、張才、李鳴鵰、林壽鎰,五○年代的黃則修、林權助,六○年代的鄭桑溪、劉安明、林慶雲、謝震隆、黃伯驥、翁庭華、周鑫泉,七○年代梁正居、王信這些攝影家的群聚影像,以及包含客家、原民少數族群影像,就像張照堂在《影像的追尋》〈自序〉中所言,「或許,今天的影像充滿了活力與生氣,也傳達著煩躁或不安,是進化的過程、現代的徵象,但為什麼我們無才記取、守留住前人經驗中較美好的質素而加以發揮呢?一種謙抑的心胸、安靜的氣度,似乎離我們這個時代愈來愈遠了。《影像的追尋》也許是嘗試去尋找這樣的一種臺灣質素與精神。」(註9)引用張照堂老師的這段話,是認為「台灣的模樣」的策展理念與選件排列,在群聚影像與原民少數影像的組合中,似乎指向的是台灣的過去與現在,而不僅止於過去的共同記憶。

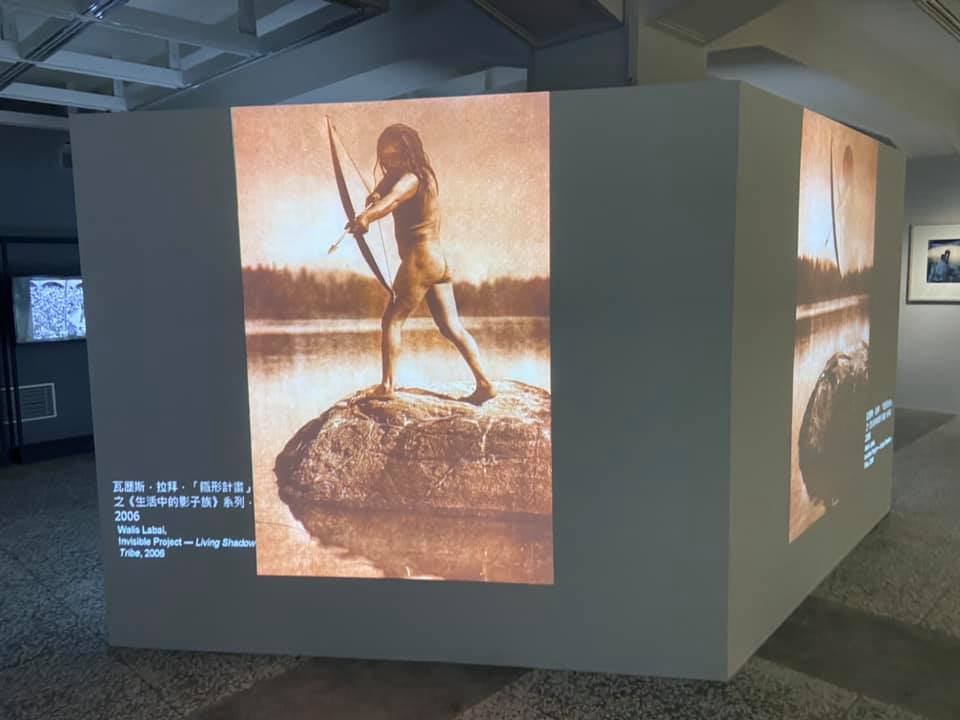

群聚與少數群族眼睛,正是面對過去與現在的眼睛。過去的連續體和虛假的一體感正在崩解,梁正居在1982年的〈福田煤礦〉、黃子明2004年的〈臺籍慰安婦的心情面具〉、沈昭良1997年的〈映像南方澳系列2〉、何經泰1995年的〈工殤顯影系列之「吳聰明」〉、瓦歷斯.拉拜2006年的〈隱形計畫之生活中的影子族系列〉和侯聰慧1980年的〈龍發堂系列4〉的種種懷疑喪氣與暴戾無頭的影像,似乎是讓本來隱藏在張照堂〈「在與不在」系列板橋1962〉無頭影像中的種種無形怨念,化為種種矛盾與衝突,持續爆發了三十年。

結語:時空連續體的先驗藍本及其自我詰問

最後,在黃建亮的策展論述裡,與張照堂在《影像的追尋》〈追尋與感念〉一文中,都提到了1955年艾德華.史代岑(Edward Steichen)策畫的「人類一家」(The Family of Man)攝影展。這個展覽從200萬張徵集的生活紀錄照片中,選出了503張照片,表現人類在環境中的生老病死、衝突與歡樂,表現出「忠實而富人情味的紀錄報導」(註10)。但我相信黃建亮在「台灣的模樣」,從接近一萬張典藏照片中,選出將近200張展出,最後再選60多件進行實體展出,這些選件,已經超出了「人類一家」的範圍,與其當下的意義略有不同。「台灣的模樣」將近年來的環境崩壞、氣候異常、水文枯竭、群族衝突等等問題當做它的潛台詞,置入了策展人所選的水文、土地、農作和島嶼意象中,因為,今天的「人類一家」,恐怕已不能不面對已然破毀的土地孕育力量,被迫思考在全球生產邏輯的霸凌下,如何可能採取必要行動,透過新的群聚與共同體的對話,重新打造「身土不二」的未來。「台灣的模樣」可以是一種認同、可以是一個問句,可以是一個感嘆,可以是一個質疑,當然,它也可能是一種重新想像的開始。攝影的力量,或許就來自於它可以成為「土地認同」或「時空連續體認同」這個命題的「先驗藍本」,觀者的觀影經驗,面對眼前「台灣的模樣」的種種影像,觀者會自然反彈出反身性的後像,它可以是一種認同,也可以是一個問句;它可以是一個感嘆,也可以形成有力的質疑。「台灣的模樣」如果是肯定或讚嘆句,必然要面對宏大敘事所可能遭遇到的意識型態質疑。然而,「台灣的模樣」真的是這樣嗎?如果它其實是一個問句,就像策展人感嘆國家攝影文化中心的收藏的欠缺系統性和收藏過程所遭遇到的種種困境,「台灣的模樣」也可能正是一種重新想像台灣的開始。或許,針對完足條件的欠缺,這一個國家攝影文化中心的攝影展,朝向國家攝影文化中心本身的困境與台灣攝影史的構造困境,提出了一個回應非攝影菁英的大眾觀視點、外國人的觀視點、兒童的觀視點、弱勢族群、原住民與客家族群的觀視點、山川里海與大地氣象的觀視點的自我詰問。我們不必再耽溺於波特萊爾巡游巴黎都會的王子漫游者話語中,在不以都會和主流菁英族群為注目焦點的詰問中,在想要整體化卻無法整體化的認同張力中,這個展覽會讓我們忍不住以一種十分複雜的口吻暗暗自問:難道這就是「台灣的模樣」嗎?

註1:簡永彬等著,《凝望的時代In Sight:日治時期寫真館的影像追尋》,臺北市:夏綠原國際,2010。簡永彬、楊永智撰文,《看見的時代-影會時期的影像追尋,1940s-1970s》,臺北市:夏綠原國際,2014。蔡昭儀主編,《銀鹽世代-尋找歲月靈光:臺灣攝影家原作展1890s-2015》,臺中市:臺灣美術館,2016。這三個攝影史大展,皆在國立臺灣美術館舉行,啟動了許多關於臺灣攝影史的具體討論。

註2:張照堂主編,《看見淡水河》,台北縣:台北縣立文化中心,1994。劉振祥主編,《歲月.部落.原住民》,台北市:台北市政府原住民事務委員會,2000。余思穎執行編輯,《時代之眼:台灣百年身影》,臺北市:北市美術館,2011。

註3:張照堂主編,《看見淡水河》,台北縣:台北縣立文化中心,1994,頁9。

註4:同上書,頁13。

註5:同上書,頁198。

註6:余思穎執行編輯,《時代之眼:台灣百年身影》,臺北市:北市美術館,2011,頁9。

註7:同上書,頁13。

註8:人類學家提姆.殷苟爾德(Tim Ingold)在他的代表作之一《環境的感知:論生活、棲居與技能》(The Perception of the Environment: Essays On Livelihood, Dwell and Skill)這本書提出了嶄新的環境倫理美學,認為氣候所形成的環境「螢幕」(screen)與「媒體」(medium),讓人類對於「無遮蔽開放空間」(open air)有所回應,使得無遮蔽空間成為環境體驗與文化生產的基本棲居之所,而否定人類的棲居文化起於「室內」。參見Tim Ingold, The Perception of the Environment: Essays On Livelihood, Dwell and Skill., London: Routledge, 2000.

註9:張照堂,《影像的追尋:臺灣攝影家寫實風貌》,〈自序〉,新北市:遠足文化,2015,頁11。

註10:同上書,頁26。