暗箱中的明室:蘇育賢《工寮》@公視+

蔡佩桂 | 發表時間:2020/05/26 20:55 | 最後修訂時間:2020/05/27 11:04

評論的展演: 蘇育賢《工寮》@公視+

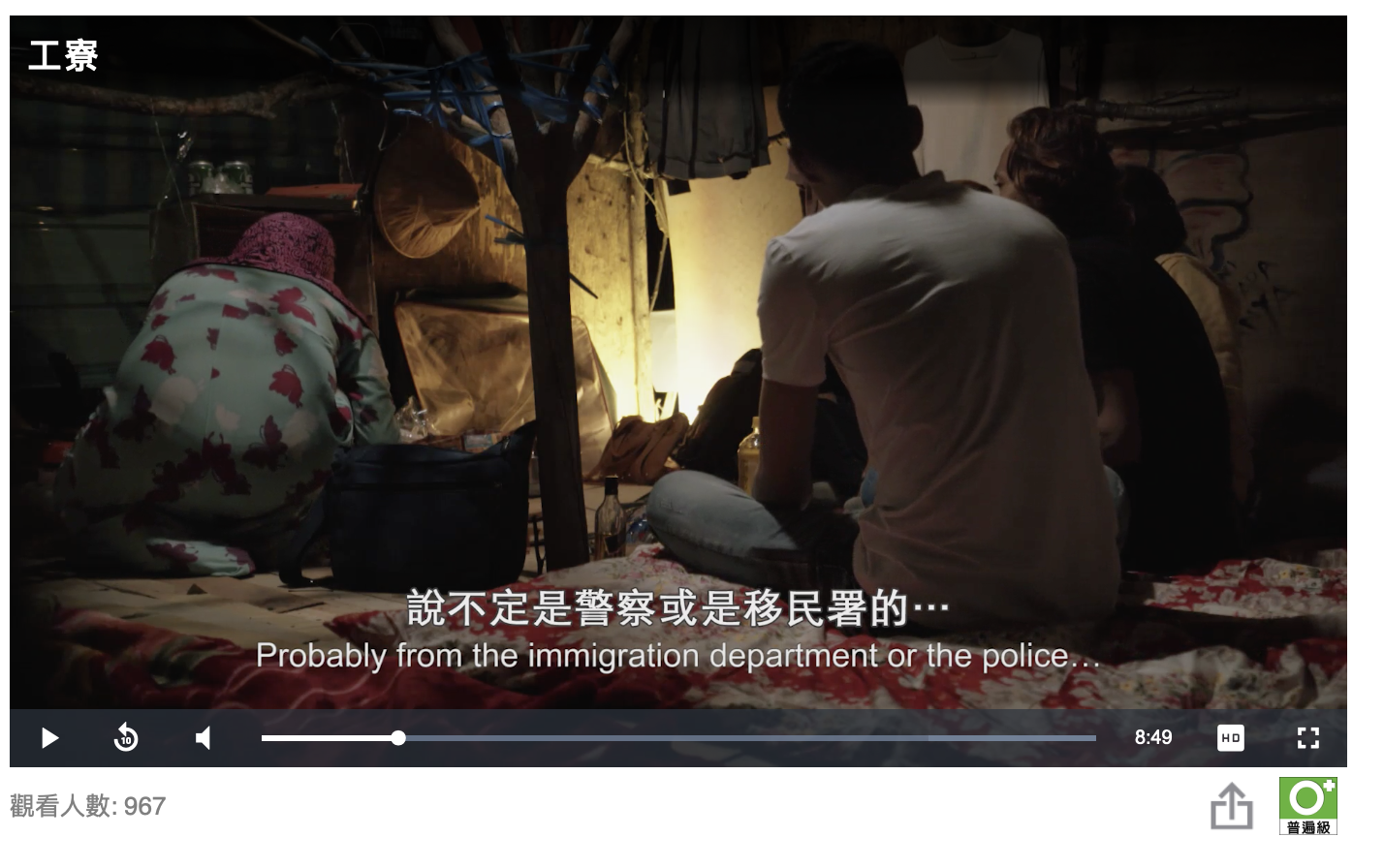

蘇育賢作品《工寮》 影片截圖來源|公視+

這個月14日,公視「紀錄觀點」播放了蘇育賢2018年作品《工寮》。隔天起直到這月底,此作也能在公視的線上影音串流服務「公視+」免費觀看。在這二週餘可隨時停格、隨處重複觀看的展場中,此作對公眾而不只是文青或藝術菁英,展現了相當的友善與等待。剛好,稍早幾天(9日)北美館展覽「未完成,黃華成」開展,其中展出了2017年蘇育賢版本的黃華成《先知》。湊巧成《先知》與《工寮》同時並置,是討論蘇育賢的好時機。[1]

這篇文章主要討論《工寮》,將從背影開始。因為《工寮》一片從非法移工Hendra的背影開始,且「背影」似是此片的旨要性姿態。片子一開始,Hendra背對鏡頭坐在自己搭建的簡便工寮中通話,陸續加入了從金屬加工廠跑掉的Rudi、從水果工廠跑出來的Ati 與剛剛才逃離汽車零件工廠的Abi,三人出現或進入畫面時,都是局部,難見容貌。然後,不請自來的陌生女子Ella也以背影登場,她喊了聲「晚安」就闖入工寮,加入前四人的群聚中。戴頭巾的她兀自從包包中逐一拿出帶來的食材,張羅起鍋子等烹煮用具,連串動作中,始終姿態神秘,直到她開始在手中切撕帶來的花椰菜時,我們才得以就著微光瞥見她的側臉。《工寮》中的角色如此般迂迴面世,他們背對著、偏斜著、逆光、沒入黑暗、被景框剪裁、被當成遠景、被擋住、被遮掩…,藝術家設計了各種機制來模糊說話者,讓他或她顯得遙遠。

工寮中有一棵樹,正是這樣的一個重要設計。因為《先知》,我聯想起《等待果陀》,劇中的二個角色正是「必須」在樹下等待。剛好二人所在處就有棵樹,一棵沒有葉子的樹,他們就在這樹下等,即使不確定是否是對的樹。工寮中的那棵樹也剛好是棵枯樹。在這棵枯樹下,移工們逐漸聚集,坐著、交談、取暖、埋怨、講夢,以及等待,等待自己也是逃逸移工的Hendra幫逃逸的大家找工作、等待反抗。一樣地,什麼也沒發生。工寮中的枯樹在樹枝靠近樹幹處,綁著藍色塑膠繩,如同結著藍色蜘蛛網,似乎是一個信號,但我們沒有等來事件,正如在《等待果陀》第二幕,枯樹長出了幾片葉子,似乎象徵著希望,但只是一天重複地過去。在提供等待發生的場所之外,枯樹的意義確實耐人尋味。它樹立在工寮中間,卻在結構上沒有貢獻,若非用來暗示工寮位在農地之中,乃就地取材、配合地形而建,它的存在似乎就是為了「擋住」:枯樹不是不斷擋住角色,讓角色變得不全,就是被角色擋住,以違反早期Kodak攝影手冊上一條不該犯的錯誤:構圖上,不要讓人站在樹幹前面,如此看來樹會像是從人的頭上長出。[2] 如此「錯誤」,似乎是藝術家近期的風格與位置。[3]

蘇育賢作品《工寮》 影片截圖來源|公視+

從時序上來看,《工寮》由三個黑幕分成四段。第一段詼諧溫暖,呈現工寮中聚集的小社群在逃逸藏匿中,仍不忘幽默地相互調侃,以及分享夢想。在聲音表現上,一開始非常安靜,說話聲處在一片幾乎空白的音景,只有間歇出現的飛機聲,在一個距離之外航過,製造了此地的遺世感受。幸好有Ella炸雞腿的細碎連續油爆聲,溫暖了在這之前彷彿被抽空的聽覺,對話襯著烹調聲,誘發觀看者的聯覺,藉此從另一層次體現來自印尼文化以食交友的那種身心靈溝通。

即使詼諧溫暖,第一段也已逐漸帶出小空間的接納限度與未來問題。當沒人認識的Ella突然進入工寮,其他四人嘴上雖疑問著她是誰,甚至問道「鬼嗎?」、「說不定是警察或是移民署的…」,身體卻放心地繼續坐著不動。影片如此暗示著移工社群即使在逃跑的極端狀態,都能對他人有巨大的信任與接納,同時也暗示著劇情接下來的進展。於是第一個黑幕後,進入第二段的我們似乎就得如公視的文案這樣問,「隨著工寮的人數越來越多,大家不斷訴說自己悲慘的故事。被負能量充斥的工寮,真能成為移工的避風港嗎?」[4] 似乎,導演藉著不斷疊加逃跑移工的數量與多軌的聲音,測試著工寮這樣小空間的接納限度。但是,至此,我們應該已經感覺工寮不指向一個真的工寮,而可能是一個「比喻」。但比喻著什麼呢?想像中的人權庇護所?移工們造反的地下空間?

或許我們應該先問,這部公視委託拍攝的「紀錄片」,究竟紀錄了什麼?首先,移工/演員們與藝術家團隊一起編劇、設定角色,分享作為圈內人的資訊,再藉著演出,羅列出逃跑移工可能的逃跑理由,成為紀錄:雇主不給飯吃、仲介就會要錢、老闆娘不善待、待遇太低、超時無加班費、被放無薪假等。更重要的是,整部片子將移工諸眾呈現得面目模糊、充滿「背影」,藉此似乎「創意處理事實」,成為「紀錄片」。[5] 那麼,如此被記錄或創意處理的事實是什麼?可能是逃跑者的匿名存在,以及作為「他者」的移工從不被真正認識。同時也正因著這個「背影性」,與其說鏡頭是偷窺,不如說是不斷確認著、紀錄著拍攝者的倫理位置:開始時,鏡頭與坐著的移工們位於同樣高度,彷彿樂意入境隨俗、席地而坐;接著,鏡頭彰顯其「無能參與」,無法加入群體,也沒有優位,因此樂見說話者不斷被前景、中景的人或物擋住,提示著拍攝者的隔閡與謙退;近尾聲時,在聲音逐漸多線冒現、開始喧嘩沸騰之際,著黑襯衫、手持黑色攝影機的蘇育賢突然從畫面右邊進入,這個「持攝影機的人」也被枯樹擋住,與移工無差別地。

蘇育賢作品《工寮》 影片截圖來源|公視+

隨後,畫面轉接至藝術家終於趨前近攝的畫面。在這序列例外的侵入性鏡頭中,所記錄的是:被光影交錯的移工,輪番被框成斷片,如渙散掉的林布蘭光中難以辨識的殘像,亦或是靈魂剛剛集體出竅卻還沒離開的軀體局部,似乎任憑鼎沸的聲音持續逼近解體。這裡片子似乎再一次重申,藝術家不是「他們」,恐怕只能永遠的雖近猶遠。此外,這裡也以暗示來寫實著「我們」,恐怕難以想像野山上,存在著人口稠密的逃逸移工工寮,如報導云:「難以想像台灣存在住有數百人、甚至千人的印尼聚落,幫雇主顧菜園、果園,他們在園裡搭建木造工寮過著原始生活,常常一個工寮就是一個『家庭』」。[6] 蘇育賢進一步將「工寮」誇飾為一個「聚落」,像是要誘發我們的密集恐懼,直到我們與他們一起崩潰一般。

然而在崩潰之前,第二個黑幕出現,吵雜人聲拉遠,與我們之間似已經隔著吸音的大片空氣,更清晰的是一種待機的機器低鳴,讓逃跑移工的動態肖像如被埋入深海,或是像離水的魚;突然,第三個黑幕,人群散去,剩下零星幾位移工留在工寮中。然而,現場卻不見如何凌亂,彷彿人群不曾湧現,彷彿這場「負能量」的傾倒只是一場夜夢,就像Ati懷抱著回印尼後想買幾台車子開旅行社、Ella想開餐廳等夢想那樣的來去無痕。不由得想起饒加恩《REM Sleep》中移工們說著的那些夢,帶著沒有事證力的那種輕飄。

此時,工寮內遠景中Hendra擺弄著姿勢,持手機微笑自拍,著白T恤、黃褐色頭髮往後梳的他,看來神清氣爽。很快地,鏡頭橫移,穿越到工寮之外,我們發現工寮不位在農地,附近沒有片子開始時Hendra在電話中指路所提到的芒果樹。所謂「工寮」其實搭建在一個空盪工廠之中,位在鐵皮屋簷下,對面高掛著「安全第一品質至上」八個大字。這裡等待著的是,殺青的搖滾之夜,樂團隱身在黑水般的夜色中預備著,而「工寮」被打亮,工法清楚可見,以樹枝、浪板搭建、披掛著防水藍白帆布、床單與透明輕便雨衣,猶如暗箱中的一個「明室」,暗示我們去思索紀錄的本質。或許,這正是書寫至此尋找的那個比喻。

紀錄,理應不分正片與花絮:片尾的黑暗工廠中,劇情內工寮的搭建者、接納各路人馬的Hendra戴著斗笠起舞自拍著,畫外音的鼓聲與電吉他、電貝斯聲響起,演出逃亡時身上僅帶二百元現金和香水的金髮型男Abi,在工寮前對著鏡頭舉雙手大拇指比讚,直視我們。

[1] 2018年蘇育賢《工寮》在空總臺灣當代文化實驗場 C-LAB和紀錄觀點主辦的影展「X+3=1:影像的削去法」中首映。2017年蘇育賢《先知》首次展出於他在耿畫廊個展「石膏鑼」。

[2] John Baldessari在1967年WRONG 系列中很有名的一張就是這個主題。

[3] 關於錯誤的討論,可見簡子傑,⟨謝謝老闆!蘇育賢新作《nalam》中的一些錯誤⟩、蔡佩桂,⟨我讀那些錯誤⟩,【簡子傑 X 蔡佩桂專欄】,https://artouch.com/column/content-228.html [May 24, 2020] 另外,片中的Rudi設定為nalam的朋友,在當時差點被抓,在第一次黑幕前,移工們重演nalam在茶園被抓的情景。

[4] PTS 台灣公共電視發佈的蘇育賢《工寮》宣傳影片之文案,⟨紀錄觀點【工寮】- 被仲介及老闆層層剝削的移工,找了新的出路⟩(2020. 05.11) [May 24, 2020]

[5] 發明「紀錄片」一詞的John Grierson對它的知名定義便是「創意處理事實」(creative treatment of actuality)。

[6] 林昭彰、蕭白雪調查報導,⟨逃逸移工 群聚二千公尺野山⟩(2019.11.10),聯合新聞網 [May 24, 2020]