景色的層次: 「敘事中的風景」 Stories of Our Scenery 的策展學

蔡佩桂 | 發表時間:2021/09/09 20:11 | 最後修訂時間:2021/09/28 17:08

評論的展演: 「敘事中的風景」

鐵道旁的國家攝影文化中心裡,有山岳河流。那山是台灣第一高峰玉山,那河是母親之河濁水溪。

登上三樓,鴿子飛越的影像隨行,策展人李旭彬與藝術家們(包含他與梁廷毓、李立中、許震唐、楊順發)為我們準備了一場影像之旅,從母親之河發源的制高點出發,隨即遭遇與她相通的靈與非人的邊境,迴轉前行目睹她的流淌與出海,而行經的廊道如同想像的路徑,讓思緒隨鴿子飛揚。

色彩是這個展覽最具表現力的元素,影像以嚴肅的黑灰階登場(李立中樓梯上黑白輸出的飛鴿與李旭彬以4x5底片攝下的玉山),在彩色玻璃般的精神光輝陪伴下(李立中請鴿友放鴿從嘉義大林,飛越南投、雲林交界的飛行路徑GPS圖),展覽直指靈異的反差、互補色(梁廷毓的「斷頭之谷」),然後面對報導性、感染力強的濃重色彩(許震唐的「濁水溪計畫」),最後是張力內斂的質樸淡雅(楊順發在彰化海邊的「海洋劇場」)。

展覽的中英標題為「敘事中的風景」與Stories of Our Scenery,若由英文直譯回中文,將變成「我們的景色故事」,從幾個關鍵字來看,與原標題之間有一些值得玩味的差異:「敘事」的英文不採常用的narratives,而是stories(故事);風景的英文不取可能更「藝術性」的 landscape,而是 scenery;此外,「我們的」(our)只見於英文標題,似是隱藏的命題。這些趣味的歧義,提供閱讀展覽的一些線索。

故事化的敘事

策展人李旭彬朝向濁水溪源頭的玉山攀登影像紀行是展覽樞紐,如「玉山東峰望主峰」、「玉山東峰望北峰及雪山」等群峰、山谷、小徑、駐在所之影像,圍繞著中間一台與新高伯方慶綿當年帶上山的同型大片幅相機。這種大傢伙,當年德國自然學家/冒險家史德培(Karl Theodor Stöpel)在號稱「首登」時也沒能帶上主峰頂來自我見證。現在,同款的機器框在壓克力盒中,提供「歷史文物」的在場,為李旭彬作品強化他所說的遠景、近景之弔詭,既無時間性,又充滿時間性:

遠景中山谷的變化速度遠遠緩於人類壽命的尺度,而天災人禍所造成的近景部分的改變,讓人在近距離觀察時可以感受到明確的痕跡。風景本身既是一種無時間性的紀錄,同時也是充滿了時間性的書寫。[1]

李旭彬的山景靜默,底片以獨有的飽滿色澤與質感銘刻下沈著的黑白色調,賦予山石樹木亙古綿長之感。即使從各種「首登」之後,百年餘來持續有登山客走過同樣的山徑,寫下自我挑戰的紀錄,李旭彬的雋永單色影像還是令人喟嘆,相對於此山之存在,如拉圖意義的「關鍵區」是否表面的搔刮,人的尺度與所見的生態帶是如此渺小,而不由得不心生虛無,問起「我是什麼?」…

圖: 李旭彬提供

這似乎正是自稱「大叔」的李旭彬懷藏的問題,因此即使在策展論述中說,「需要親身進到風景中的山徑,以人的尺度觀察,如黑膠唱盤的唱針般以雙腳去讀取才能聽到重新吟唱的故事」,但也同時如此寫著:

這一路上的風景並不特別吸引我,我無法走進風景當中,因為風景總在遠方。那遠方是名為過去的巫覡,隨手劃開的時空裂隙;裂隙對面的風景,則是史前的群山、烈焰、冰雪與跨陸橋而來的杉林。現世的山徑是以國家為名的殺伐之路,「臺灣」作為一座象徵的百岳,之字形步道上擠滿尋找身體的幽靈,我們漫步其中休閒娛樂。[2]

這些文字暗示著,驅動殖民、族群爭戰、人對自然的征服等雄心壯志,製造了無數幽靈,但其實「身體」都不久留,無法好好承裝這些意志,所以,我們不妨「漫步其中休閒娛樂」。休閒娛樂?玩玩就好?這登山的之字形步道上,既然擠滿了尋找身體的幽靈,我們該做的莫非「黑暗觀光」?

既同時強調,「只有在風景之中,身體才會觸發真實的反應」,[3] 但又「無法走進風景當中,因為風景總在遠方」,確實是「觀光」了!觀光客既設法來到風景現場,又點到為止,因為風景總在下一站,風景已經規劃好、看完了!李旭彬如此提及「西進塔塔加東埔溫泉出」的登山路線,即「1900年意氣風發的鳥居龍藏,揪著跛腳的森丑之助登頂的路線」:

當年的攝影很不輕便,GPS當然沒有的年代,百年路徑只剩下文字閱讀所構築的影像。年初在規劃這趟行程之前,我在YouTube看了許多山友拍的影片,也下載了GPX路徑圖套疊在我的登山APP上。可以說我在上山之前,風景就已經看完了。走在路基明確的山徑上,跟隨著所有走過的人一樣,看著與YouTube、繪葉書上相同的風景,再拍一次。[4]

如此被風景吸引又進不去的矛盾實是展覽的異質核心(unheimlich),讓看來非常有邏輯的策展(陸地上,從濁水溪發源的山系,順上、中、下游,直到海邊,依序部署著藝術詮釋;空中部分,加上天上飛的與虛構/想像的;同時也顧及另翼、平行時空,添以肉眼看不到的、非理性可理解的,至此確保面面俱到、涵蓋完整),顯得像是一場設下的「局」:再嚴肅的敘事,都是「故事」。展覽中點破這個局的便是剛剛引用的李旭彬旅行散記〈一路上的風景〉,首先發表在Medium的類部落格文章,後來成為與展覽攝影並置的文字,亦即他將「近景」所見(以人/個人的尺度所觀看之景)書寫成的故事,企圖「將包藏在單色影像中的脈絡重新在當下展開」,成為非常坦白、非常個人、生活性的小人物世界,以下只是代表性段落:

飯後SZ [登山協作] 幫我們燒了一鍋熱水,阿華田或是熱巧克力是此時最奢侈的享受了。進到溪谷之後體感溫度明顯受到濕氣上升的影響,寒意穿過層層的功能布料擊潰中年都會男子的裝腔作勢,早早躲進帳篷的羽絨睡袋裡滑手機。營地的手機訊號是2019年8月通的,剛好趕上同年6月的「開放山林」政策,將玉山國家公園的訊號覆蓋率提升至八成以上。1926年後各地山區大多納入太陽旗的統治之下,「隘勇線」裁撤之後轉為理蕃道路。各地也開始積極開發登山路線,1933年阿里山林鐵開出由嘉義到新高口的直達車,此後登新高山成為挑戰冒險的休憩旅程,相隔86年後手機訊號的暢通讓挑戰與冒險的旅程在社群河道上得以及時更新。

對照李旭彬帶著班雅明式靈光的黑白山景,閱讀到阿華田、熱巧克力、滑手機與訊號覆蓋率等字眼,我們像是處在歷史的多重喧嘩時空,一下子日殖、隘勇線、理蕃的意象捲來又去,倏忽間淡入那位穿著機能衣的中年都會男子,躲進帳篷內羽絨睡袋裡滑手機,然後淡出... 「近景」如雪泥鴻爪,是帶著虛無感的豁達或豁達感的虛無。

眼見之景

然而,策展人要能設下這種如生活禪或隱朝市的頓悟之局,有賴這個展覽層次井然的積極面,即若非經過非常紮實的雙腳走踏,無法取得的目擊力量或史料採集。參展的五位創作者(含策展人自己)都「熱衷於在田野現場不斷地來回梭巡」,對自己的拍攝對象進行長期的調查研究。這可能便是李旭彬選擇 scenery,而非 landscape的原因:landscape已是一種文化建構,帶著十七世紀以來西方風景畫、理想風景、畫意攝影等概念包袱,而scenery 指向眼前所見之景,暗示著身體在場。參展藝術家如同接力,一路沿著濁水溪,從源頭、中下游,走到與海交界的潮間帶,再飛上天,穿越靈界。

奠基於這種踏實行腳,五位藝術家的圖文構築起「以紀實風景來拆解風景」的層層結構,尤以色彩為表情,互文出:風景是依附著想像的真實,也是依附著真實的想像。

紀實,首先是李旭彬以4X5底片拍攝、沖洗的地誌影像,以及與歷史人物使用同構造的經典相機,在展覽中提出了攝影紀實的古典美學。每次拍照都要將頭罩入黑布,以進入攝影起源的暗箱,觀看毛玻璃上左右上下顛倒的景象,帶回客觀中性卻有靈光的原初黑白感光:層次豐富、質感細膩、色調飽和,成像清晰而非銳利。這是真實的第一層次,想像著不修片所具有的充分物證性。

許震唐的濁水溪計畫除了有靠得夠近、浸得夠深,而捕捉到的布列松(Henri Cartier- Bresson)「決定性瞬間」,更帶有《人間》雜誌的那種「拍得漂亮不夠,還要拍出問題」的意志;這裡提出報導攝影、紀實攝影的那種真實,帶著西方這類攝影的典型戲劇張力,以強化的自然色彩想像著影像的情感動員性。

楊順發《海洋劇場》延續《台灣水沒》以軟體拼接數位影像,匯聚、接合、修潤、調色,成為相機難以生產的廣幅高畫質風景。風景無疑是通篇合成,但卻絕非虛構,這裡的每個影像單元都是攝影家的一次快門,在烈日、狂風、驟雨下,踩在泥濘沙洲、被潮水圍困的無數次快門之一:淡雅設色,清爽宜人的唯美想像性風景之下有搏鬥式的真實。

在前三種紀實與想像的辯證之外,是想像與紀實的交纏。李立中從史料合理虛構在乙未戰爭後日軍以軍鴿通信求援,以反制武裝抗日民兵組織「鐵國山」之事件。軍鴿以歸鄉本能來參戰的軼事想像,表現為GPS地圖的概念色:海是寶藍、陸地是深綠,飛翔行跡是紅色。影像如玻璃彩繪般的神聖色澤,依附於數位地圖呈現慣例與其RGB 色光之像素身體,影像所存在的玻璃窗也就指向螢幕視窗,讓我們發現想像的風景,依賴著螢幕而形成風景。

圖: 李旭彬提供

想像,乃至感應、超驗,依附著真實而生,這也是《斷頭之谷》揭示的景致。梁廷毓的想像朝向了死亡、靈異、超自然現象發生之景,傳達著土地公、山靈的表態,這若非屬於純然相信範疇的神鬼顯現,而只要金光或黑暗襯托,可能就需要以調訪出的靈異地點套疊著事件的地形,再以等高圖或熱圖的成像法,將負像的效果呈現為風景,為知識不想收編的直覺色澤賦予智性。

圖: 李旭彬提供

我們

在以上多重圖文進展的同時,李旭彬以坦承的花絮式遊記拆了自己的台,也調侃了大家的真實,扮演展覽多重的樞紐,反襯出「誰是我們」的提問。踩著破碎岩塊、拉著鐵鍊,完成東峰登頂後,他如此記下自己的行動:

十點半左右,陽光填滿主東稜線上大部分的陰影,這是這趟行程最主要的目的,為了保險起見做了包圍曝光,拍了四張兩個片匣。我留下了自製的影像化石,但沒有國旗。

「沒有國旗」是指在這峰頂,他不像「一百二十多年前有一位日本植物學者 [指齊藤音作] 埋過國旗」,也不像德國冒險家史德培將那國旗「挖出來帶走(回到平地之後還特意披在身上拍照留念)」,同時在自己「書中聲稱自己推進到了主峰,並埋下了黑白紅的手帕。」[5] 作為台灣第一高峰,玉山無法擺脫政治、權力與意志力的象徵,約三年前,五星旗登上玉山,山友視之玷污了台灣聖山,而玉山國家公園管理處也發出聲明,表示不歡迎政治活動。

「沒有國旗」即不直訴政治。但展覽中的作品是否都如「自製的影像化石,但沒有國旗」?事實上,楊順發《海洋劇場》中的確有一面國旗:攝影家很歡喜地發現在彰化沿海掘白文蛤或黑赤嘴的行列中,正好有位穿著國旗裝,在視線聚焦處涉水前行。受到爐主李俊賢啟示,楊順發開始拍攝象徵台灣的海邊土狗,以「台灣土狗」諧音Taiwan To Go,探問台灣的未來,也以土狗的韌性、在地性象徵台灣性格。延續發展到這裡,耙掘白文蛤或黑赤嘴的人們,以及似乎行走水上的海牛、採蚵車都是「台灣土狗」,明確有觸及政治的心意。然而,人與狗、海牛、採蚵車處在水氣瀰漫、海天一色的廣袤中,與淡藍、灰藍、蔚藍、正天藍,以及暴雨來襲前的陰黑,一起成為景色,融合在「水沒」的美學中。

圖: 楊順發提供

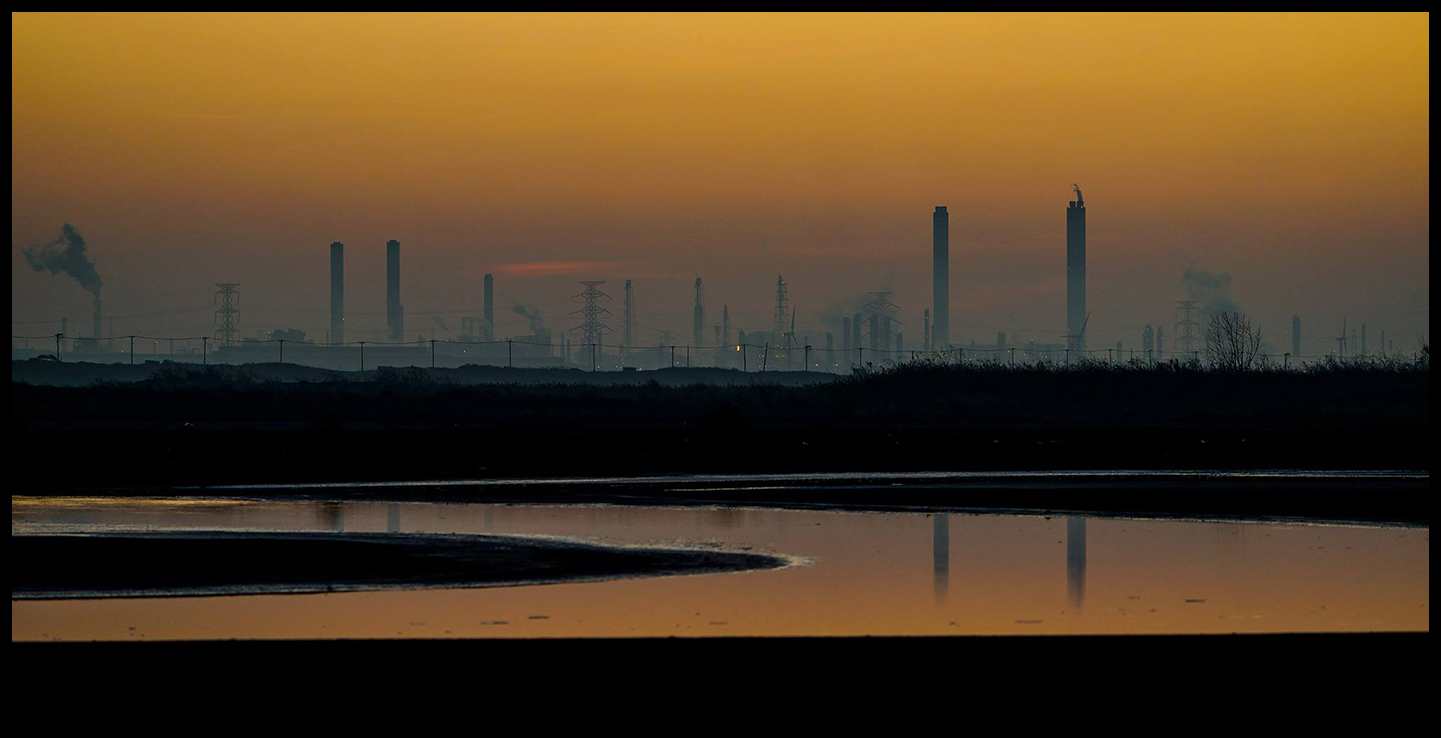

而最「運動性」的許震唐,紀實攝影展覽與攝影集《南風》的共同作者,於比鄰六輕的故鄉台西村創設了影像館與公民電力公司的實踐者,所攝的濁水溪之景則有世界攝影大賽或《國家地理雜誌》的那種飽和美麗,六輕近400支煙囪於金黃暮色中在水一方,大旱中缺水而簇生著藻類的河床如涼爽的旖旎秋景,萬大水庫乾涸出底部土黃與多色階的綠,看似絕美的梯田,而量測人員工作小船則滑行在土耳其藍的淺水潭…

圖: 許震唐提供

加上梁廷毓以反差高彩賦形的無頭鬼傳聞峽谷,迴盪著泰雅、漢、客族與神靈的說辭,以及李立中以GPS地圖色讓鴿子變成要角的鐵國山軼事等,展覽中的影像確實都涉及家、國、族群、社區、環境,但包裹為一種美學政治,以充分的感性婉轉地倡議著Ariella Azoulay所提出的攝影之公民契約(Civil Contract of Photography),期望影像與配合的文字發揮力量,誘發我們的關注。

[1] 見李旭彬的策展論述。

[2] 同上注。

[3] 展覽中與攝影並置的文字,李旭彬Medium文章,https://hsupinlee.medium.com/%E4%B8%80%E8%B7%AF%E4%B8%8A%E7%9A%84%E9%A2%A8%E6%99%AF-9fae3bf39567。

[4] 展覽中與攝影並置的文字,李旭彬Medium文章,https://hsupinlee.medium.com/%E4%B8%80%E8%B7%AF%E4%B8%8A%E7%9A%84%E9%A2%A8%E6%99%AF-ii-4de2c6ed0c14。

[5] 同注3。