遇難地形考:食人之界—梁廷毓個展

曾少千 | 發表時間:2023/03/24 18:58 | 最後修訂時間:2023/03/25 11:40

評論的展演: 食人之界—梁廷毓個展

今春國立中央大學人文藝術中心的梁廷毓個展「食人之界」,以陰暗驚怖的影像裝置,鋪陳腥風血雨的台灣族群衝突敘事,返回一百多年前龍潭、關西淺山地帶關於漢人「食番肉」的傳聞記憶。這些殘酷痛切的記憶,涉及清末和日治時期泰雅族人與漢人開墾者之間的肉搏血印和敵我意識,被塵封已久,卻難以化解而流淌凝固至今。根據多年的田野調查、耆老訪談和文獻研究,梁廷毓運用製圖、錄像和物件,扳開記憶的深鎖,重啟有關獵首緣由和食人歷史的探究,且隱隱襲擾對於土地開發史的一般認知。

食人之界—梁廷毓個展,國立中央大學人文藝術中心,2023。圖片來源:作者攝影

掀起遮蔽門口的簾幕,踏入展間,首先迎面左右兩側的「食人之界圖卷」(2018-2023)。右牆上掛著一排黑色資料夾的現成物,雖然檔案夾是打開著面向觀眾,裏頭僅見模糊不清的膠卷底片。這種賽璐珞(celluloid)化合物,由硝酸纖維素、樟腦和酒精在高壓下加熱製成塑膠,是十九世紀到二十世紀初盛行的工業材料,也指涉過往台灣興隆的樟腦業,而樟樹原生於山岳地帶,常是引發原住民和入山伐木的「腦丁」衝突之導火線。眼前無法辨析的賽璐珞,似乎意味著檔案文件的難以閱讀,歷史真相的難以還原。縱然梁廷毓在淺山地區已採訪上百位原住民、客家人、閩南人,也書寫多篇扎實的台灣史研究論文,他在藝術作品的處理手法上,仍維持難解神秘的模稜調性。

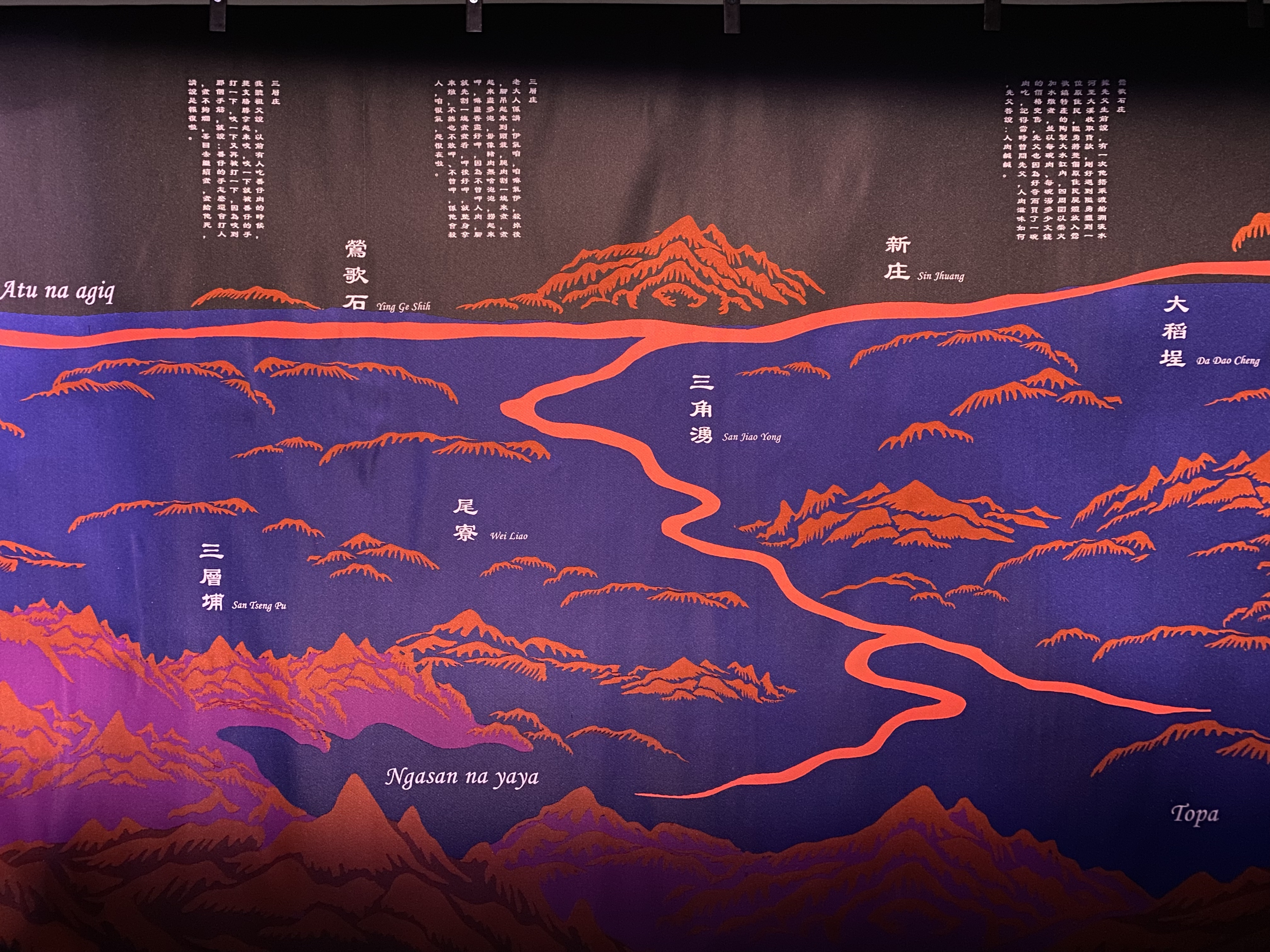

相較之下,左牆陳列的「食人之界圖卷」長幅織畫,在打燈效果和螢光色彩的輝映下,展現清晰的地形圖景和口述記載。藝術家彷彿置身在新竹、桃園交界的山區,模擬原住民的視點,望著平地和海岸的方向,標出粗坑、三角湧、石門寮、新庄、尾寮、大坪地、沙坑庄、九穹坪等許多村落,從原住民自身的遇難經歷和族群觀念,繪製一幅擬仿又逆反「番界」的地圖。在色調配置上,山川多用螢光粉橘、朱砂、猩紅的亮色系,襯以靛藍、群青、鈷藍的田野荒地,配上墨黑深邃的夜空背景,整體相當陰鬱又醒目。然而,畫面上方反白的口述段落,卻道出耆老回憶祖輩的「食人」動機和行為,湧現各種形容「番肉」味覺質地的傳說,陳述漢人報復「番仔」出草殺人的證詞。

梁廷毓,食人之界圖卷,織畫,2023。局部,圖片來源:作者攝影

「番界」起初產生於清朝統治期間採取的族群隔離政策,官方為防止原住民與漢人衝突而劃界,然而仍舊堅持越界入墾的漢人,被原住民視為侵佔土地獵場和生活領域,曾經遭到族人出草。日治時期沿山推進隘防制度,加強武力治理原住民,在山區設置多條隘勇線圍堵「番地」。隨著時代推移而逐漸煙滅的番界,在「食人之界圖卷」中反向浮現,甚至逆轉敘事的角度,揭示土地開拓/掠奪的黑暗歷史。

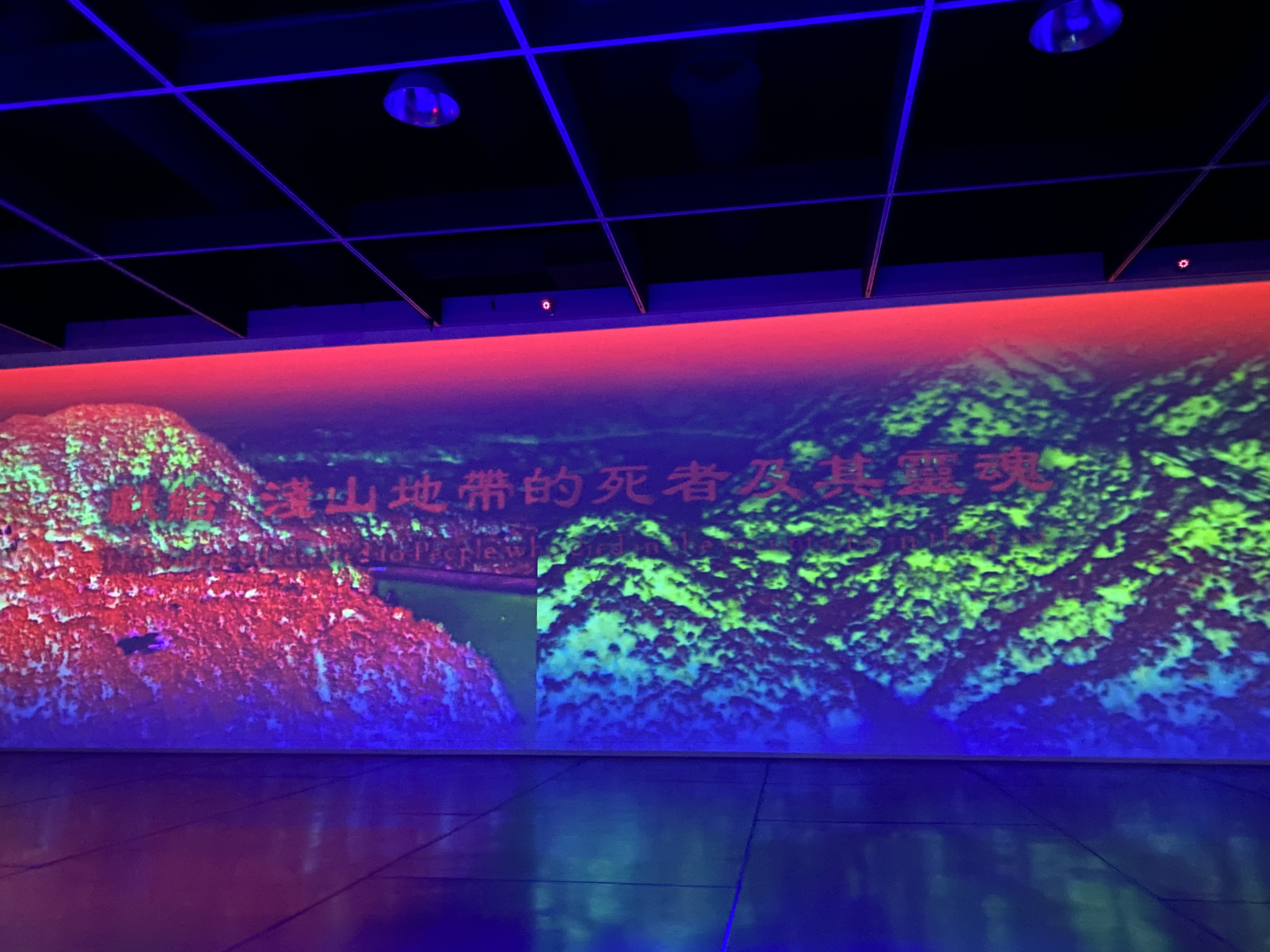

梁廷毓多年投入實地踏查,收集記錄有關食人的口述傳聞,從「番肉考」(2017)、「番顱考」(2019)到最近的「食人之地」(2023)等錄像作品,持續不懈地將複雜的歷史考察和糾結的族群仇恨,轉譯為層次綿密的影像文本。這些作品圍繞著百年前原住民和漢人為爭奪生存空間的廝殺搏鬥,直指「食人」為「獵首」習俗的對立面和後果。梁廷毓並未捍衛某一族群的正義,或評斷究竟誰是誰非,也未抱持特定的史觀,而是凸顯歷史書寫中的權力關係,以及暴力傾向的普遍性。是故,他的影像作品「食人之地」尾聲寫道,「獻給淺山地帶的死者及其靈魂」,彷彿告慰亡者之靈是創作關懷,徘徊山野而無法安息的遇難靈體,無論是加害者或受害者,有如騷動藝術想像力的空谷足音。

梁廷毓,食人之地,雙頻道錄像裝置,2023,長度33分51秒。圖片來源:作者攝影

如此關於靈體的充沛想像,或對於來生轉世的生動聯想,瀰漫在梁廷毓的「食人之地」,使得其錄像作品跳脫紀錄片和實驗片的區別,帶有恐怖片和邪典電影的味道。他疊印歷史照片、肖像、濺血的山景,混融本草綱目的圖解、洋人和日人在台的觀察紀錄,以多重語言和古今交錯的圖文內容,訴說原住民與漢人衝突中的無政府失序狀態。高彩度和非自然的色調,模糊的負像和晃動的特寫鏡頭,引起部分觀者感到眩暈噁心、腸胃翻攪、惶惶不安。這般去熟悉化的地形考掘和色彩訊號,衝擊「正常」的視知覺和定向感,因為它碰觸到賤斥和野蠻的禁忌,搗亂丈量現代文明的認知。駭人聽聞的題材和震盪心神的影像風格,在此互相加乘,產生同時引人好奇又排拒的悖論。如同Noël Carroll在《恐怖的哲學或是心靈的悖論》所述,恐怖的藝術作品關鍵在於矛盾的情感碰撞:一方面,情節發展是揭露和證實「怪獸」的存在,使人好奇追究答案的揭曉,另一方面,恐怖的核心卻繫著「怪獸性」的終究不可知和不可定義,因此使人深感懷疑和畏懼。[1]

梁廷毓,食人之地,雙頻道錄像裝置,2023,長度33分51秒。圖片來源:作者攝影

當光進入我們的眼睛,穿過水晶體後,來到視網膜區別明暗和感應顏色.再透過神經系統傳遞訊息到大腦,辨識色彩形體。當我們觀看梁廷毓經過後製操作的地形色譜,對應他所考掘的淺山族群對抗史,不禁心生疑懼:我們的祖先曾在山野中遇難?我們會是食人族的後裔嗎?或者,就歷史記憶和當前現實的關聯,不免思忖:家族記憶如何透過身體經驗和言語表達流傳?如何讓不同族群之間的壓迫侵害不再重演?

人類學家李維—史陀曾經闡述,從古至今各樣的食人行為型態和目的:食物性的(發生飢荒)、政治性的(為了報復敵人)、巫術性的、儀式性的、醫療性的(包含今日的器官移植),乃至他認為食人始終是人類自願將其他人類的部分身體物質導入體內的行為,因此食人概念存在於所有的社會,「顯得相當平常」。[2] 相對而言,「食人之界」展覽並未意圖正常化曾經發生的事件,也未驅散食人的異常性和蠱惑神秘。反而,它翻找代代相傳的地方野史,戲劇化族群間的肉身衝突,喚起另類的目光,看待台灣山林開發過程的斑斑血淚。

註釋

1. Noël Carroll, The Philosophy of Horror or Paradoxes of the Heart (New York: Routledge, 1990), pp. 182-190.

2. 克勞德.李維—史陀(Claude Lévi-Strauss)著,廖惠瑛譯,《我們都是食人族》,台北:行人文化實驗室,2014,頁157-164。