只是一則來自遙遠國度的訊息── 《爭》

陳品秀 | 發表時間:2023/05/24 15:25 | 最後修訂時間:2023/06/27 22:48

評論的展演: 王世偉x田孝慈x李慈湄xHelmi Fita《爭》

首演於2019年底的《群眾》,以街頭運動中自我與群眾的辯證關係,回應全球的騷動局勢,作品重新省思抗爭對於個人與社會的意義,獲得台新年度表演藝術獎的肯定。三年後,《群眾》四位主創者再度聯手創作的《爭》,能否再創新局,讓人十分期待。

回顧過去這三年,新冠肺炎在全球蔓延、二戰以來歐洲最大規模軍事衝突的烏俄戰爭爆發、中國各地掀起對封控抗議的「白紙運動」,國際戰事及抗爭行動頻繁不下於過往。但相較於直接處理街頭運動中的矛盾與衝突的《群眾》,此次的《爭》要描繪的是無法改變社會現況下「完全被動的身體」(註1)。

《爭》宣傳文案上大字寫著「服從並非投降,躺平亦非無爭」,宣示著創作者近年觀察到的抗爭運動行為的本質改變:從反送中運動那樣怒吼的身體,轉為「不想動、無生氣、完全被消耗的身體動態」。《爭》從「拒絕社會期待壓力的Goblin Mode(哥布林模式)」(註2)切入,躺平成為作品發展的起點;並從劇場感官體驗與觀演關係的演繹,來「回應現世衝突、將消極的僵持轉化成抗爭的行動」。

雖然在觀賞《爭》的演出之前已經看到上述這些文宣的提示,但並未警覺到:「完全被消耗的身體動態」等字眼,在演出中的樣貌竟也就只是它字面上的意思。

攝影|王弼正 圖片提供|代藝室

攝影|王弼正 圖片提供|代藝室

「並非投降」,那又會是什麼?

從購票開始,《爭》的觀眾即分為兩類:「一般票」和貴了三百元的「權利/力票」。進場的時候,一般票觀眾被引導到舞台上,權利票的觀眾則以間隔座的方式坐在觀眾席正中視野最佳的位置。等待開演時,台上台下兩方觀眾面對相覷。由於明顯意識到自己是對方眼中的表演者,觀眾多半不敢亂動。僅管電音舞曲灌滿全場,劇場卻更顯得安靜。

一名頭戴紅色面具的人(田孝慈,編舞及演出者)悄然出現在觀眾席,逐一為權利票觀眾噴酒精。她的面具很快讓人聯想到香港蒙面的抗爭者,但她卻像名空姐一樣為觀眾(權力)服務。象徵抗爭的角色做出與之矛盾的行動姿態,只看到「屈服」的行為,卻看不到「不是投降」之外的意圖。倘若這樣的屈服「不是投降」,又該如何解釋這段呢?

經過漫長的十多分鐘之後,演出終於要開始(其實從田孝慈出現就已經開始)。一般票觀眾被告知可以到觀眾席兩側就座。廣播傳來一段特別長的「演前須知」,除了不能拍照、攝影等制式內容,還繁複詳盡地敘述各種禁令,包括不能咳嗽、看手機、瞌睡、甚至翻動紙張發出聲音等劇場常見、令人嫌棄的行為。

創作者想「透過演出規則,讓觀眾感受身體如何被箝制」,但加上「請」字這般有禮貌卻無強制力道的「勸戒」,頂多讓觀眾對說出他們心聲的守則會心一笑,卻不一定能因此讓人感受到人身自由的「箝制」,甚至,還說不定加強了自願遵守劇場禮儀的觀眾「為符合公眾利益約束自我之必要」的信念,而更加願意服從。

捋不清的「觀/演關係」

《爭》對「觀/演關係」的操作還出現在三個地方:一是演出人回應觀眾的提問,二是舞台後方出現的觀眾席,三是由觀眾決定的演出結局。但無論哪一種關係的操作,其定義都是曖昧不明的。

一、「演前須知」之後,田孝慈在舞台正中央「罰站」接受「審訊」。但不管投影幕上的提問是關於身分字號等的個人隱私,還是對烏俄戰爭等政治態度,或疫情下的生活狀況,田孝慈都沒有回答。她的反應就像個失語的自閉症患者,關在燈光切出來的方格子裡,撚著粉筆在地上畫寫塗改,寫些數字或無法辨識的塗鴨。唯有一次,她轉頭回身對觀眾比了中指,算是對這些問題的正面回應,表現她對權力「不合作」的消極抗爭。

這些提問,從「演後談」才知道,是權利票觀眾在進場前勾選、經演出單位篩選出來的問題。對權力票的觀眾來說,「可以提問」看似是買到「下放的權力」,但實際上,決定最終結果的權力還是握在掌權者(創作者)手中。而對一般票觀眾而言,這樣的設定,如果不是沒有演後談的說明,又如何能知道到他經歷了一次被隱瞞的、由少數權力者的參與的「黑箱作業」?

二、在另一個大的演出段落,雷射光「槍擊」了田孝慈之後,劇場逐漸充斥隆隆的砲彈聲響。聲響/音場設計李慈湄,她在這個段落非常細緻地處理了槍砲聲的表現:砲彈起落的遠近與重量、穿透與爆破的質地變化,幾乎再現了戰場的感官震撼,讓觀眾彷彿置身戰場。在此同時,躲進舞台上方觀眾席的田孝慈,卻只是無所事事地發呆、走動、躺臥。

在這個段落裡,田孝慈的一派閒散與戰爭的聲場之間的疏離,鏡像了坐在觀眾席的群眾。創作者指責了大多數群眾事不關己的心態:「戰爭」?那不過是來自遙遠國度的一則訊息。但這種指責與刻意改編的「演前須知」一樣,不過是一次輕輕的告誡。炮擊聲響或許引發了當下聽覺感官的共感,但細心雕琢的音場彷彿杜比音響環繞的高級電影院,舒適,卻絕沒有逾越界線的粗殘爆裂,亦如不曾在視覺上出現的戰爭畫面隱匿了慘忍。無所事事的田孝慈「躺平」了,但她抗爭的姿態又是什麼?

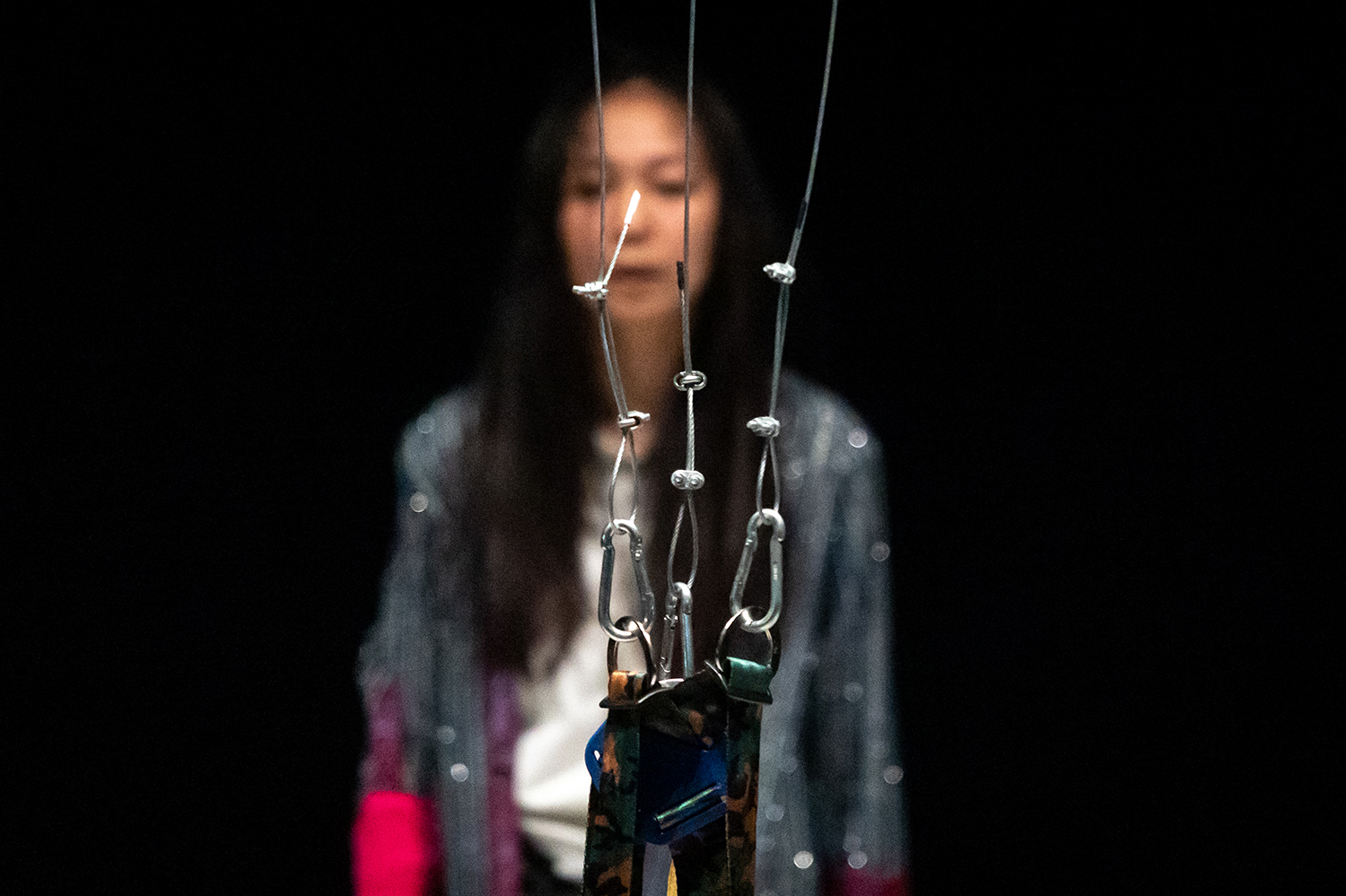

三、演出最後,舞台上垂下了懸吊演員的設備,權力票的觀眾可以「舉起白紙」,投票決定演出者要不要被懸吊。投票結束,當下廣播宣告,有十三位觀眾舉牌,否決了這次的懸吊行動。演出也就這樣愕然地結束了。

在這個結尾裡,權力票觀眾既是手持白紙的抗爭者,又是被賦權的部分群眾,擁有改變結局的能力,舉牌的動作又彷彿也在說:比起激烈的抗爭,「投票」更能改變未來。但吊詭的是,懸吊設備可能是個吊刑的處決場,也可能是一次展翅高飛的奇幻演出,沒有人知道究竟抗爭者所做的選擇,到底是爭取來的豁免?還是另一種飛翔的權力被阻止?這個結果留下了一宗懸案,但無論哪一種,可以確定的是:一般票觀眾從購票一開始就「放棄權力」,只有在一旁看戲的份;而比起權力票觀眾,制定演出規則的創作者,才是權力永遠的掌控者。看似可被分享的權力,實則從來沒有被切割過。

攝影|王弼正 圖片提供|代藝室

攝影|王弼正 圖片提供|代藝室

膠著狀態下的身體與意念

文宣上寫著「服從並非投降,躺平亦非無爭」。但,不是「投降」是什麼?不是「無爭」那又是什麼?《爭》用了兩個否定句作為反駁,但創作者並沒有在作品中給出方向,更遑論答案。在世界各地出現的「白紙運動」僅管沒有寫下支字片語,但拿在手上的空白就是宣示抗議、立場鮮明的紋身。然而《爭》或許展現了權力移轉的弔詭,卻看不到「勾勒出再行動的能量」(同註2)。反倒是躺平的態度、沒有出路的膠著、必須放棄的窘困,一直壓迫著劇場中的身體與意念。

田孝慈突然扯下一塊懸吊的黑布,覆蓋在自己身上。她匍匐在地,藏在黑布底下。在見不到光的黑暗中艱困地擺動她的身體,偶爾露出半截指節佝僂的腳掌、或一張睜著沒有特定焦距的瞳孔的臉。在工業機械聲響的壓灌下,她像困在濃稠黏膩的黑色泥漿裡掙扎的獸,沒有自由、沒有出路。

無形的壓迫化為一匹黑布,在地平面掙扎的身體行為具象凝結了抗爭者困頓的形貌,看見即便無法逃脫也仍要與之糾纏的身影。只可惜,這樣概念與表現手法相呼應的時刻,只是65分鐘演出裡的片刻。

1. 摘自《爭》的售票網頁文案。

2. 摘自PAR表演藝術雜誌,《《爭》質問人如何「生而自由」》專訪王世偉文章。