慈愛父親背後的那團黑暗?《百年之囚》

吳思鋒 | 發表時間:2022/02/28 16:40 | 最後修訂時間:2022/03/18 16:07

評論的展演: 2021新點子實驗場 周翊誠《百年之囚》

「庭院裡拍攝的照片,背後都有一堵牆。牆外的『那個世界』,偶爾會來幾個條紋人,來砌牆鋪瓦挖池塘,來幫忙母親照顧嬌弱的玫瑰花。孩子們如果注意一點,會發覺他們眼眶凹陷,瘦得個個肋骨凸顯。霍斯家的孩子頂多覺得他們怪異,孩子們會穿著條紋睡衣模仿囚犯,像個尋常的小遊戲,從來無從懷疑起,慈愛父親背後的那團黑暗。」——房慧真,〈草莓與灰燼〉,《草莓與灰燼》

最晚於2017至2018年間,從立法院三讀通過《促進轉型正義條例》,到促進轉型正義委員會正式掛牌成立,白色恐怖的歷史書寫工程就不再守於記憶與失憶的相對論了,而是更內層地進入記憶的選取與篩除,拿更簡要的兩個字來說就是「建構」。

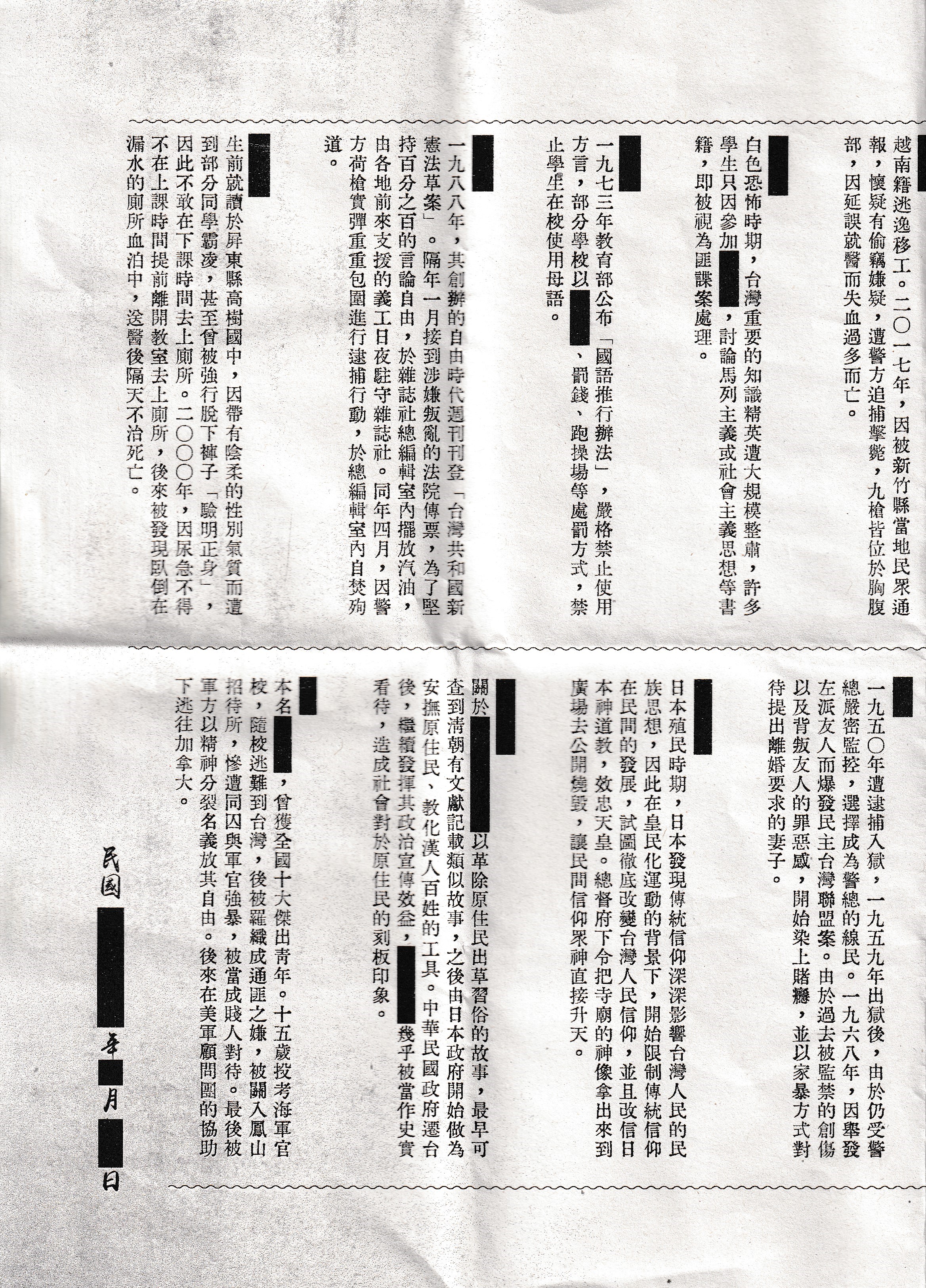

轉型正義以前,我看過同一導演在牯嶺街小劇場做的《愛的兩國論》,借男女情愛,在一堂無聊的政治學課堂後,玩起精神分析與兩岸政治雙關的語言遊戲。多年以後的《百年之囚》,已經登上國家戲劇院實驗劇場,此時轉型正義大旗已然張揭。我也看到編導周翊誠的努力:演出開始之前,工作人員會發給一張羅列了從日據時期到2017年的十七起「人權」事件,同時一概將主角姓名蓋掉的「百年之囚」。這些事件與主要人物,也將在觀眾被蒙上眼睛、受到看不見面容的工作人員「肉身操偶」的歷程,一一以聽覺、觸覺現身。

白色恐怖與囚牢、囚禁的意象,於當前已可說具有直接連結。當身為觀眾的我們,被迫「沉浸」其中,無從自行選擇觀看、參與位置的時候,問題便不再是「為何不讓觀眾參與、介入」,而是「為何執著於讓觀眾接受沒有選擇的痛感?」痛感是人權的、人道的,同理的包容心是人性的善基礎,但若將白色恐怖視為一個歷史問題,痛感也可能變成去歷史的、去思想的。政治受難者吳俊宏在《綠島歸來文集》曾就當前政權推行的轉型正義政策思辨,他將「白色恐怖的平反」分成兩個層次,「一個是對司法不法的平反,亦即針對當年國民黨專制政權以殘酷非法的手段鎮壓人民的平反工作。另一個是思想的平反,亦即針對當年那些受難者所秉持的信仰、理想等意識形態的平反工作。」大體而言,他認為前者在現階段做得還算可以,但對後者的工作卻相對不足。接下來,他在該文繼續表達他這麼說的理由,言而總之就是讓我們循著他的經驗與解讀,進一步看見「建構」的複雜性。

另一方面,歷史地來看,囚牢、囚禁未必等同思想的不可能,反而我們常讀到某些人因入獄獲得更清楚的思想養分。回到《百年之囚》的沉浸時間,那些直接對觀眾肉身操偶的「表演者」,比觀眾、事件主角更像囚犯,我可以擺爛不出力表現阿Q式的消極抵抗,反正有人抓著我換場,可是那些表演者不行。他們為誰服務?那象徵的統治者「導演」?還是為這個作品其實說不清楚的「歷史台灣」?——只有重複受壓迫情結的台灣,存在於此。不僅觀眾無從選擇,那些表演者與導演在這部作品也無從自主,沒有一方得以在沉浸時間之內認清隱身在後的「建構」。觀眾不斷被帶著換場的結果是,這十七起政治性事件也同時變成不再活化的文物了。

那會不會它反向呈顯了「加害者」的形象呢?有可能,但就其場面調度而言,作用不變,因為加害者也是複雜的。作家房慧真於〈草莓與灰燼〉一文,即以文字「看見」奧茲維辛集中營指揮官魯道夫.霍斯:「在妻兒眼中,魯道夫是個愛家的好人。」、「指揮官的豪華別墅中,也調派來藍白條紋衣的囚犯以供使喚,日後這些倖存者回憶時,常提起魯道夫非常喜歡和孩子一起玩耍。前一秒踏進家門前,他還在指揮在毒氣室裡使用含有氟化劑的殺蟲劑Zyklon B,好大量且快速地殺死沒有勞動能力的孩童。」

雖然一路說不中聽的話,我還是認為這部作品在形式上有其努力之處,像事件人物的隱藏與揭開、肉身操偶、非視覺的場面調度,甚至包括進場前需簽署,載明將有「親密的肢體接觸」的同意書等,各有進一步發展的潛力。但令這些環節無法組裝起來的核心,我以為正是還沒有看見(或沒有走出)「慈愛父親背後的那團黑暗」。

所以當我們躺在病床上,被眩轉到出口(卻還不是終點),「表演者」們提醒我們還有一點時間可留駐(當然是故意安排的),閱讀牆上文件時,在照明光源的籠罩下,吳鳳、柯旗化、陳文成、湯英伸、葉永鋕等一一亮名,我卻感到非常不適。不是因為視覺正在適應,而是在這個時刻,觀眾發現自己原來被當成「被啟蒙者」。這使《百年之囚》成為它自己的反面,與民眾對反。

【觀看場次】

演出團體:黑眼睛跨劇團

演出場次:2022/1/27 9:00pm

演出地點:國家戲劇院實驗劇場