異己覺知中的集體記憶 —《百年之囚》

黃亞歷 | 發表時間:2022/01/31 22:45 | 最後修訂時間:2022/03/18 15:55

評論的展演: 2021新點子實驗場 周翊誠《百年之囚》

入場前,觀眾已被充分告知,如有任何不適皆可以隨時表達,讓工作人員協助處理。各種潛在的不安,逐步成為參與演出的預設。有人提出不希望太多奔跑、有人表示剛感冒完怕冷、有人感到遲疑卻還是簽下參與本演出的同意書。

進場前解說所環繞的凝肅氛圍讓觀眾更感到好奇。每一觀眾分得一紙除卻姓名和指涉某段歷史的簡述單,揀選了自日本統治時期至今曾發生過,因專制政權的壓迫與箝制造成的巨大傷害和滅絕人性的事件。

「觀眾」被工作人員帶上樓之後,瞬間轉為「參與者」,在扮演士官的咆哮命令聲下,參與者被不可見的他者戴上多層加強的眼罩、布條、耳機,因無法「觀」而進入「聽」,「參與者」瞬間轉化為「演員」,「被迫」開始加入演出,進入無預警的身體觸覺—嗅覺—聽覺,甚至這些覺知之間難以描繪的連動知覺。而失去視覺的個體,仰賴於細部的感知體驗,諦聽的同時牽引聯覺,參與者或可選擇不全然投入「演出」,卻難以抵擋無預警的聯覺浮現腦際。

參與者亦不得不傾全力感知,以避免在上樓時踏空翻覆,或沒聽到「士官」指令而遭受斥喝侮辱(也因為意識到一切都是戲,感到屈辱的未必是斥喝本身,而是介於斥喝內涵及作為「仿演員」之間的尷尬與難堪):「要如何配合演出?」、「要配合到什麼程度?」、「如果不配合會如何?」等重重疊疊的虛實況境。

被士官命令移動腳步時,你清楚意識到有一人跟著你,避免你摔倒,引導你的方向和步伐。(不明言的劇場敘事內外交疊處的晦澀地帶)。他的手腳緊隨著你的身體,牽動你的節奏,希望在「他」的暗示下做出他所希望的動作:「他希望你成為他,進而成為千萬個他。」

(「他」是誰?)

坐下、拿起酒杯、收放各種物件,藉各種細微的觸覺、嗅覺以對應耳機內外的聲音,催化身體深處的內在情緒反應。同時,也與不知名的他者(其他演出者),共置於同一空間,交相「真實演出」及「仿演」。

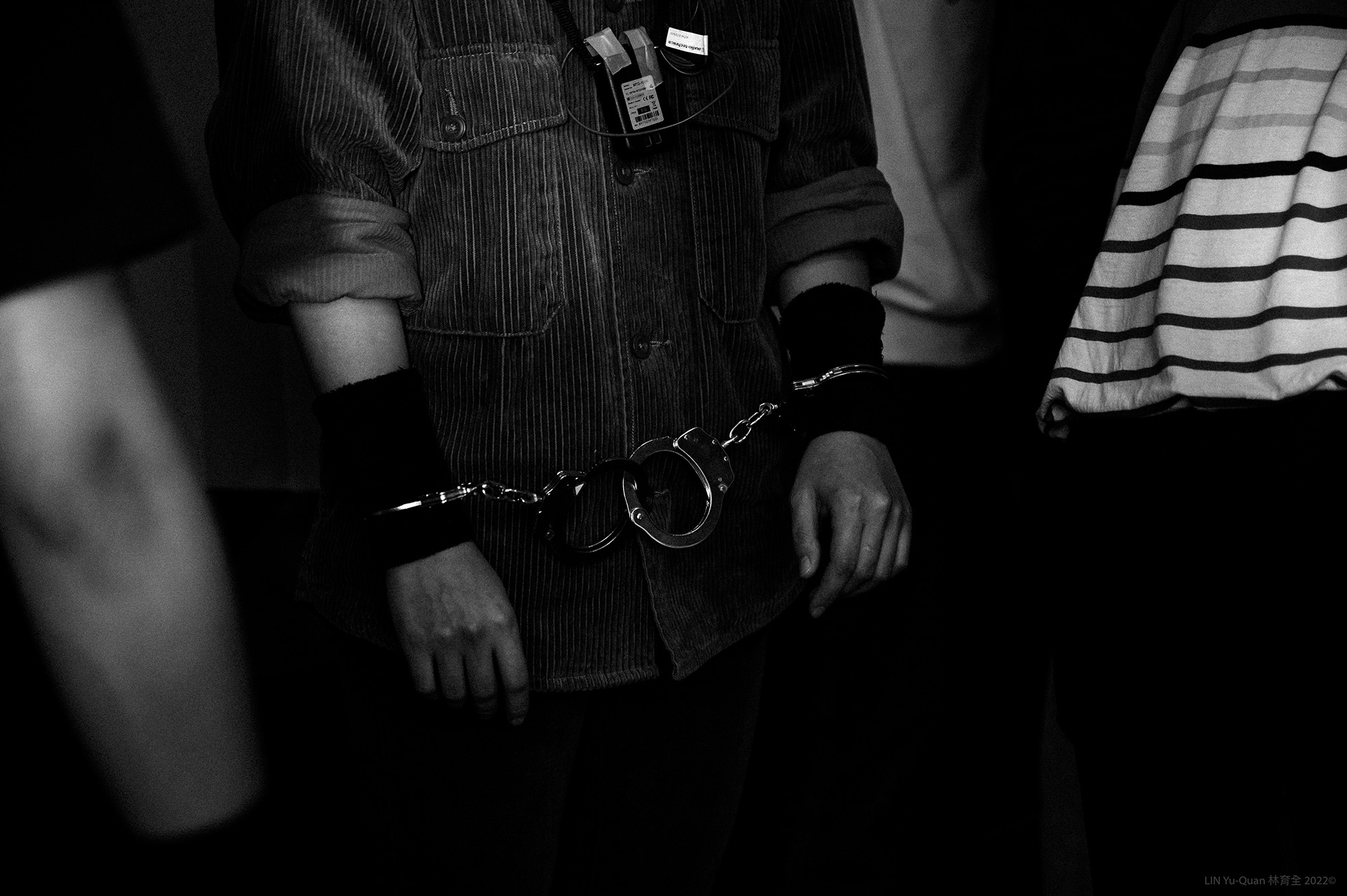

《百年之囚》劇照 攝影|林育全 圖片提供|黑眼睛跨劇團

《百年之囚》劇照 攝影|林育全 圖片提供|黑眼睛跨劇團

仿演者(參與者)的身分與角色漸次形成位移,時而成為仿演者,時而返為自身。耳機中的人聲、焦躁急迫的腳步聲、動作音不斷貫穿,將你融入、捲進當下。儘管此人聲不時跳離出當下敘事,以全知視角向你訴說當代省思,你卻仍能快速變換角色,不斷返回現場,成為情境中的「當事者」。——這來自於身體感知的迴繞,肉身的記憶重複提醒,方才流逝的尚未走完,它還在繼續,等待著「我」的再臨與會合。

你或許瞬間想到過去印象中關於台灣過往因威權政治迫害、屠殺,關於族群敵視、羞辱等種種歷史記憶,也可能突然憶起到稍早工作人員所提供的「事件描述單」:一樁樁慘案正轉化為進行中的演出腳本,即便不想加入搬演,但你仍不禁想知道他們歷經了什麼;你也許不想任由「他」強制引導你的動作,卻沒有選擇。(除非你向工作人員表明中止參與演出)。

當多具不明的肉身在幽暗中朝你撞擊而來,皮肉的溫度揭露了生的真實於當下,追憾著死的彼端於過往,悲傷反覆ㄧㄧ踏過傷者、慟者,及此刻再也觸摸不到的逝者。

使人悚然的並非止於這瞬間湧現的諸多記憶,而是在此短暫的闃暗裡,演出者持續在聲音與軀體構築的洪流暴力中,把無可預期的侵擾推至人對於身體自由的容忍邊界,(這困境不只存在腳本的聯想敘述內,也在其外觸發著仿演者對未知的恐懼。)

而「他」這雙引導你的手,反倒因一種「陪伴」的切身感,成為參與者當下唯一的慰藉。甚而,這一雙手確保了你「作為一位觀眾」的安全,使你清楚意識到這劇場的外部,有一寬敞安全的空間,允許「人的自由」存在,在當中你可以一無所懼直到這齣戲結束,一切回歸安穩。

《百年之囚》劇照 攝影|林育全 圖片提供|黑眼睛跨劇團

《百年之囚》劇照 攝影|林育全 圖片提供|黑眼睛跨劇團

在「沈浸式」口號當道、科技虛擬幻覺為訴求的時代,《百年之囚》著墨的不是過去劇場必需設想的舞台上展現、動作語彙,而是在重新限制知覺形式之後,去探索並打開身體與記憶之間的拉距,將參與者旋入自身與他者的身體迴圈;倘若ㄧ般劇場慣於「安排演員在現場呈現敘事自身」,那麼本演出則試圖「安排演員在現場引導觀眾演出他者與自身,致使演員不是演員,觀眾不是觀眾,他者亦不再是他者,而自身,流連於其間。」因此帶來了多重、複數蔓延的劇場顯像,並將此過程凝聚為想像現實及現實想像。

或許剛踏入此一劇場時空的觀眾會誤以為即將展開一場幻覺之旅,未料一切並非虛像夢影,而是加倍真實的肉身與苦痛,在黑暗中迎面碰撞、交纏;而腳本語態所複誦的典型話劇式文藝腔,反而令觀者抽身,並藉視覺性的禁閉,賦予聲音元素在劇場中建搭築出間離感,令觀眾一再意識到自身和發聲者是一對一或一對多的「不對等的交會」。此種封閉性讓劇場的庸俗語腔轉化為「身聲」重組的結構,以情節動作化的身體感,聲不暇己地競相結合,推促觀者在此封閉迴圈中震驚、憂懼,甚而疲累。

《百年之囚》的戲劇敘事嘗試揀選台灣百餘年歷史中,各種身份、族群、國家、民族等概念建置下,因不符合或順服於政權監控之合法性,而遭受剝奪生存、發聲自由的人們。然而,當台灣人集體對於這些傷痛案例的記憶越集中,越加透露出這些已公開案例所共構出的「歷史敘事」一方面逐步被收納於檔案化的資料庫,一方面引進入國家集體記憶的建制環節。一如每逢二二八事件紀念日,人們重新回溯各種殘酷的歷史案例,感同身受一幕幕血淚經歷,讓記憶成為集體的共時共感,成為必需借鏡的「既定的歷史」。

然而,一旦進入框定的歷史詮釋,卻也可能封鎖了某些隱晦的結構過程、權力關係網絡,以及流動的口述差異中更細膩及待被發掘的理解方式。這些在劇場中慎選出的受難記憶,不只是一個個案例,而是個體記憶與集體記憶之間遙相對望,在差異的個別生命經驗中,以身體覺知所延展而出的集體建構意識。而傷害也並不就此在當代停滯或絕跡,各種身分階級族群等諸種不公不義的問題,仍在最近的身邊與最遠的彼端持續著,集體記憶創造了銘刻的追懷,也同時強化著結構與體制的力量,這樣的記憶是否真的有助於我們貼近他者之慟,或是與他者拉出重層的距離,都是值得反覆商榷的課題。