分成兩半的藝術家.蜂巢敘事體:論劉玗的《珍奇櫃》與《假使敘述是一場洪水》

龔卓軍 | 發表時間:2021/03/09 10:33 | 最後修訂時間:2021/04/03 14:06

評論的展演: 《珍奇櫃—劉玗個展》Cabinet of Curiosities by LIU, Yu 、 2020 問問題計畫-假使敘述是一場洪水 劉玗個展

2021年1月底在台北洪健全基金會的覓計畫展場看了劉玗的《假使敘述是一場洪水》,此展結束的同一天,藝術家立刻接續在1月30日,展開台南絕對空間的《珍奇櫃》個展。由於《假使敘述是一場洪水》已經引起了眾多討論,包括陳韋鑑、高俊宏、沈伯逸、蔡佩桂都寫了評論,我想把焦點放在這兩個展覽帶來的龐大訊息量和兩展之間的「連續體」(continuum),討論在神話敘事、科學敘事和藝術敘事之間,以及藝術家在兩個個展之間的連續提問,究竟指向何處?簡單歸結我想問的問題就是:在神話與科學之間,藝術認識論的特定力量產生於何處?

分裂成兩半的身體與路徑

首先,如果觀眾同時看了兩個展覽,的確會有一種被洪水般的敘事結構侵襲,而失去自我邊際界限,被當頭棒喝的感覺。就是這種感受,不禁讓我反過來玩味劉玗如何聯繫起兩展的訴求。尋思與討論的過程中,我想起了人類學家李維-史陀講過的一個易洛魁(Iroquois)印第安人的神話。李維-史陀在《我們都是食人族》這本文章集中(註1),有一篇文章〈神話思維和科學思維〉,他在文中提到,「一名少女同意嫁給一位男子,她知道他是法力強大的女巫之子。她跟隨這男子回到女巫的村落,『丈夫是用頭走路的,當他們來到一處分岔路口,分開的道路如同拉長的環,在遠處交會。太太驚訝地看見她的丈夫分裂成兩個,這兩個身體各自走在不同的小徑。她嚇傻了,不知道該走哪一條路。幸好她選擇走右邊的路,並且很快就看到兩條小徑再度相會,丈夫的身體也在交會處重新融合在一起。據說,這位奇異人物的名字就是由此而來,意謂著『它們是兩條平行向前的道路』。』(頁147)如果《假使敘述是一場洪水》和《珍奇櫃》是劉玗這個名字所代表的創作主體所開展出來的「兩條平行向前的道路」,那麼,評論者面對這兩個展的疑慮,就會是評論書寫在跟隨著這位才氣縱橫的藝術家時,究竟有沒有選對路,評論者會感到的疑慮會是:「這兩條道路究竟會不會一直平行下去,沒有相交點?」或者是「這兩條路究竟會如何交會?又交會在哪裡?」

然而,吊詭的是,就目前文章的書寫設定,在智力與邏輯的運作上,我的思考其實不可能是前者,否則就會推翻這篇書寫的出發點,也就是認為劉玗的兩個展覽間是沒有任何關係的兩條平行線。但有趣的是,如果假定兩個展覽有創作「連續體」那般的彼此關聯,而且藝術家也在受訪時確認是有的(雖然無法或還不到時候對此關聯進行詳細的論述),那麼,我的位置就恰好位於上面那位年輕的太太隨著丈夫走到一半,看到丈夫的身體分成兩半的半路上。一端是神話,一端是科學,在這個中間分開的兩條路徑上,藝術家似乎在預期兩者將有交會而無法全然確定的半路上,而評論者也似乎也隨著藝術家的步履,在半路上推測著(或期待著)未來的可能交會點。

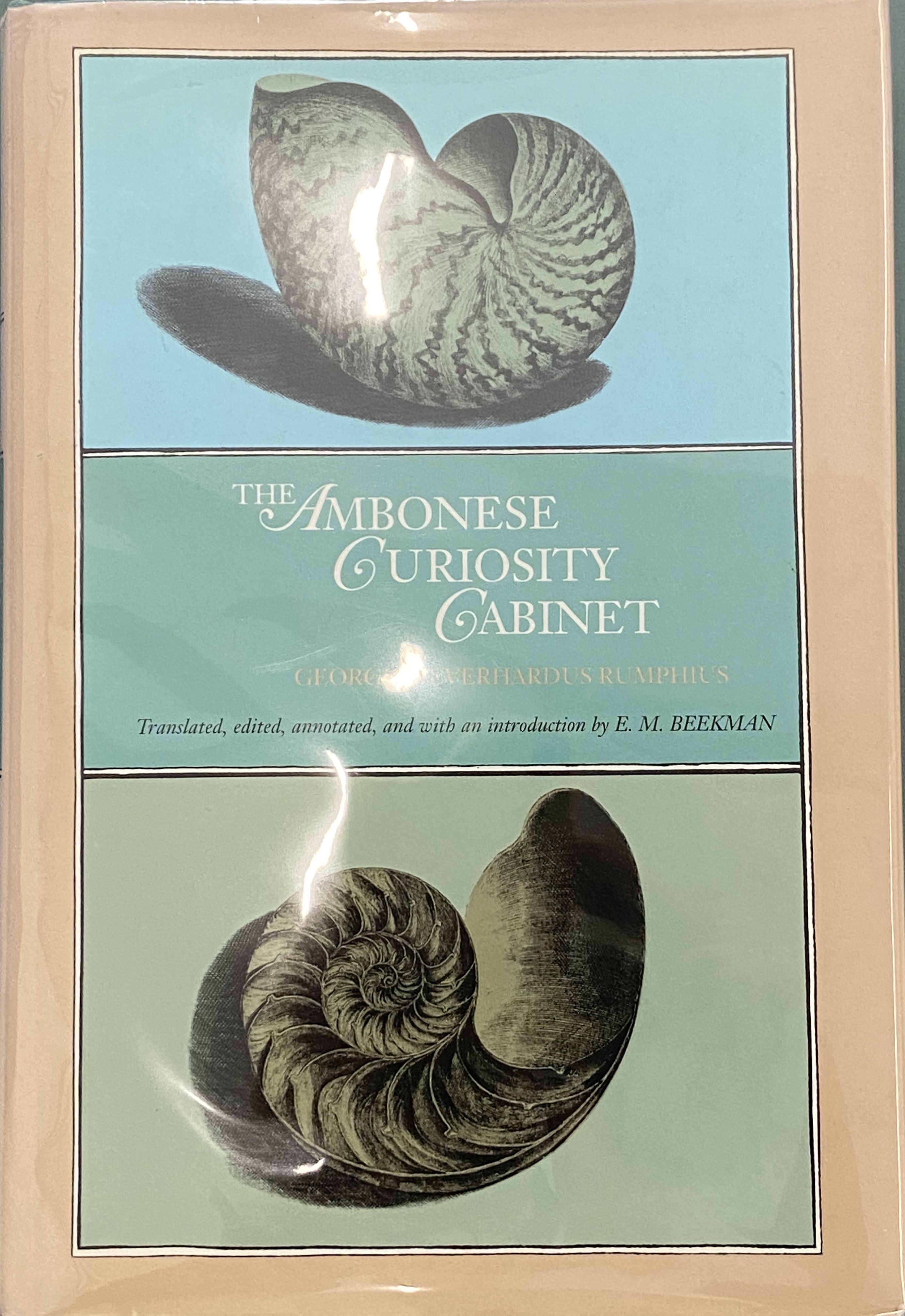

那麼,就讓我們在這個半路上暫時停下腳步,面對神話、科學與藝術各自的路徑特質與彼此的關聯吧。劉玗在絕對空間的「珍奇櫃」,以接近博物館源起狀態的展示形式,呈現兩部《失明的造物者》(Caecus creaturae)訪談與安汶當地訪查為主的影片,展桌上放著朗飛厄斯(Georg Eberhard Rumphius)的《安汶珍奇櫃》(The Ambonese Curiosity Cabinet)一書,以及自2018年以來劉玗蒐集的朗飛厄斯相關文獻檔案資料。這些看似古老的文件,包括涉及挪用、竊取與抄襲朗飛厄斯《安汶植物誌》(Herbarium Amboinense)的現代生物分類學之父的林奈(Carl Linnaeus, 1707-1778)的《植物種志》(Species Plantarum)封面、朗飛厄斯的好友牧師抄襲者瓦倫泰恩(François Valentyn, 1666-1727)的《新舊東印度誌-安汶》(Oud en Nieuw Oost-Indiën-Amboina)相關頁面和安汶地圖,與相關於朗飛厄斯身後被誤用誤加詮釋的一些圖像,也就是由1700年前後同樣服務於荷蘭東印度公司安汶島的撒謬.法露爾斯(Samuel Fallours)的海洋生物圖誌,法露爾斯繪製了一些安汶島的想像海中生物(包含美人魚)的相關東印度熱帶魚類。最後,是這些檔案對面展牆上,劉玗展現了她二十多幅的「繪製練習」系列,這個「繪製練習」系列,依據的是《安汶珍奇櫃》中半抽象、半文學性的感覺性文字描述,這些練習似乎在直視著自然史與科學系統分類法敘事之交界處。整個展覽,企圖指向人類詮釋世界的初始認知狀態,面對自然萬物,「但始終無法描述的,是人類為何狂熱?」

在展場的說明牌文字中,我們讀到了藝術家創作路徑上,那個分成兩半的世界,藝術家思索著「科學時代之後」的認知問題叢結,這也正是目前這篇評論書寫的問題起點:「相較於科學時代之後我們所認知的世界與原始文化體系的世界,兩者對於萬物詮釋的方式是否仍然牽連著某種感性的交織?不管在哪一種文化體系下,在『認知世界』的過程中同時需要另一種反向的生產力活動:想像力的併發,而這也是某種藝術生產的原始狀態。」就這段文字的論點來看,藝術家的確是在面對科學、神話與藝術之間的感性交織問題。

在自然史書寫的公案與醜聞之外:蜂巢敘事體

換句話說,如果《珍奇櫃》要處理的是科學史或生物學史上的醜聞──挪用、竊取、抄襲他人的一手研究並自行發表的公案的話,那麼,我們或許不會在展場中看到,對照著複雜抄襲脈絡的幾十張「繪製練習」的圖文對照展示牆面:牆上下方是朗飛厄斯三百多年前描述海中生物的文字,上方是劉玗本人依據這些文字所作的手繪圖像。我們先釐清科學敘事的思維方式。就敘事文體的差異而言,熟悉台灣昆蟲學史的朋友,或許會注意到朱耀沂所寫的《臺灣昆蟲學史話(1684-1945)》這本書中(註2),在第七章〈臺灣昆蟲學的開拓(IV)-臺灣總督府農業試驗場與素木得一〉的章末,朱耀沂特別針對了「素木標本」的「千古懸案」,詳細列論了改寫昆蟲採集地點、偽造標本、且涉及重重標本竊案的「素木得一公案」。簡單的說,科學公案的敘事體,仍舊會以科學上的正確性、抄襲挪用與否為依歸。朱耀沂的敘事重點是,1913-1916年,「素木得一為了鑑定臺灣產昆蟲的種名,帶著大批昆蟲標本執赴英國,三年後,他完成鑑定工作回臺時,似乎夾帶不少大英博物館蒐藏的已訂名昆蟲標本。素木把這些標本換貼為另一採集地點、日期的密碼式標籤,收藏在當時他服務的農業試驗場昆蟲部的標本室。換言之,『素木標本』指的是『一批來路可疑、但以臺灣產記錄並收藏的昆蟲標本』。」(頁157)

朱耀沂的敘事涉及到黃星花金龜、克林衛氏花金龜、黑艷兜蟲、褐翅馬糞金龜、長腳馬糞金龜、頭角推糞金龜、南蠻大糞金龜等等物種的標本記錄真確性,因為,依經驗踏查與氣候地理法則,這些物種幾乎可以確定不可能產於台灣,但它們卻在被加藤正世竊取自素木得一標本室後,在日本發表於1933年的《分類原色日本昆蟲圖鑑》中,而且在圖鑑中被標示為產自台灣恆春、蘭嶼等地。當然,這個懸案還涉及了鹿野忠雄,他不僅跟加藤正世一樣,在當時的農試場素木標本室竊取了一批標本回日本發表,更明確而錯誤地將之標示為產自台灣。目前他所有的標本都以「鹿野標本」收藏於日本國立科學博物館之內,也就是說,這些標本應該至今仍然在博物館的庫藏中,就像素木得一的某些標本還存在於台大昆蟲系的某標本室裡一樣。其中,鹿野忠雄1929年發表於學術期刊《昆蟲》的報告書中,指稱在台灣採集到的「蘭嶼無翅虎甲蟲、蘭嶼突眼虎甲蟲、靛藍虎甲蟲、蘭嶼八星虎甲蟲、蘭嶼河邊虎甲蟲、三條虎甲蟲等(實際上)皆分佈於印度、東南亞地域,並未分佈於臺灣,而且這些種類自鹿野的報告後,未有後繼(在台灣)的採集記錄,都被認為來自『素木標本』。」(頁161)這些令外行人匪夷所思的生物學挪用、竊取、抄襲事件,恐怕在生物學史上層出不窮,但藝術家特別講述朗飛厄斯的種種相似經歷與故事,似乎意不在揭發這樣五花八門的醜聞史。

《珍奇櫃》把重點放在生物學史的發韌階段,這些科學敘事的想像力勃發狀態,不論是抄襲、竊取或是挪用,都是朗飛厄斯的友人瓦倫泰恩、後輩林奈、同時期的繪圖者法露爾斯某種想像力的敘事再運用。當然,抄襲只能說是想像力與敘事貧瘠的後果,在自然史博物館肇始階段,最令人感念與嘆為觀止的博物學敘事,莫過於朗飛厄斯本人的「蜂巢體敘事」了。譬如今天,我們如果查閱「蘇珊娜鷺草」(Pecteilis susannae)這種台灣蘭花的詞條,會發現蘇珊娜這個名字正是朗飛厄斯死於1674年印尼地震,因為圍牆倒塌被壓死的愛妻蘇珊娜。在對於這種植物的初始命名與描述中,朗飛厄斯也書寫了他發現這種蘭草的起源,這個起源,正是他當地混血的愛妻兼助手蘇珊娜拿著這種六片組合而成的花朵,來到他的面前,那一刻的記憶與感動。這種「花大而色白,唇瓣三裂,中裂片條形,兩側裂片扇形,邊緣具細長裂條,如流蘇狀,夜晚具有花香」的美麗蘭花,雖然朗飛厄斯原本命名的Flos susannae,並不符合後來的林奈命名法,但是林奈後來的重新命名Pecteilis susannae中,仍然保留了蘇珊娜的發現者名字。

《安汶植物誌》不僅記下了朗飛厄斯的愛妻與他相伴一生、協助採集的事蹟,還有他的女兒和老師的採草藥故事。他的女兒遇到一位來自班達島的老師,經常在課間提供一些據說能增進學生智力與書寫學習能力的草藥,供學生嚼食。女兒心有不安,便在課後尾隨這位老師去偷偷看她採的是什麼樣的神秘植物,混入食物中給學生吃。這位靈巧的女兒後來把這種植物帶回家給父親鑑定,然後,朗飛厄斯就在《安汶植物誌》中稱讚班達來的老師和學生的確是優秀而開朗,他們吃的是一種叫做「金盞銀盤」或「鬼針舅」的鬼針草屬植物,雖然這種草的效能,是以一種朗飛厄斯警告下「老婦人口耳相傳」型態的草藥知識,但朗飛厄斯卻同時指出這類口耳相傳的當地植物知識,「很可能掌握到了某種真象」。(註3)

朗飛厄斯的科學思維與野性書寫

朗飛厄斯對於「科學真象」所給的詮釋空間,顯然廣闊,而欲包涵來自荷東印度公司印尼殖民地的地方知識,包括他自身的經歷、當地的氣候、生態、土壤,包括來往的中國人、馬來人、不同島嶼與部落人士的不同語言稱謂與說法,也包括當地人的藥用與食用法,因而具有了民族誌的具體內涵。因此,我們在此所謂的「蜂巢體敘事」,在劉玗的佈置下,對比於後來林奈創設的二名法,把科學命名的普遍性與獨一性用相當規格化的敘事方式框限住,劉玗隱隱呈現了距離與批判,也就是說,她對於科學二名法背後經歷與壓抑的殖民地屠殺與迫遷,對於二名法不提荷蘭東印度公司強力改變生態、對於除去其他樹種、強制大規模栽種單一經濟作物與丁香與肉荳蔻、全面雇用外來奴工取代當地人的事實,對於忽略印尼當地的歷史與植物文化脈絡,顯然有所不滿。對照之下,朗飛厄斯敘事的文學性、延展性與民族誌混合而成的文體,實為敘事上的異數。這種「生物科學分類學」與「前生物科學分類學」的對比,使得我們不得不感受到朗飛厄斯的敘事就像是一個大蜂巢,裡面的蜜蜂有時警戒繞行,有時傾巢而出,飛向不同地域的花朵採蜜,生產出當地香味的蜜汁,口感多樣而面貌多彩多姿。因此,劉玗以藝術化的擬自然史博物館敘事呈現《珍奇櫃》,以朗飛厄斯的敘事為巢體,傾巢而出,其用心不可謂不心繫痛史,而有揭隱勾沉的意志。最有趣的是,藝術家似乎不怕去捅這個敘事的蜂窩,她的「繪製練習」,像個吊詭的盲人畫家,比擬朗飛厄斯的盲人博物學家處境,把藝術家自己所未見過的海洋生物,透過朗飛厄斯的描述文字與敘事,加以圖像化,呈現出想像力飛躍的圖像。

從分類學的起源與古典知識型的討論來看,《珍奇櫃》中的朗飛厄斯,進一步讓我們想到了哲學家傅柯(M. Foucault)在《詞與物》(Les mots and les choses)前言中開篇,透過盲詩人波赫士(Jorge Luis Borges)「中國百科全書分類學」的著名段落,也讓我們覺得朗飛厄斯似乎是站在畫家韋拉斯奎茲(Diego Velázquez)〈宮娥圖〉(Las Meninas, 1656)中後方門檻過道上,在古典知識型往現代知識型態過渡門檻上停留的那位可疑人物。傅柯在討論西方古典知識型的時候,多次提到17世紀中期以後的林奈分類法,但是林奈偏偏其實生於18世紀初的1707年,所以我們合理的詮釋傅柯的分類法討論,同時也泛指在17世紀中期發展出分類學初始知識型態的朗飛厄斯。傅柯認為林奈做的分類學工作是一種Mathesis,一種儘量以數學為模式而可以將物的秩序簡化為一些代號代碼的系統化工作,這是17世紀古典知識(譬如古典數學、近代西方哲學)的基本知識型態:「使整個古典認識型(Classical episteme)成為可能的,首先是與秩序知識的關係。當人們論及給簡單自然物(simple natures)以秩序時,人們求助於Mathesis,其普遍方法就是代數學。當人們論及給複雜自然物(complex natures)以秩序(一般的表象,如同它們在體驗(experience)中所給予的)時,人們必須構造一個分類學(taxinomia),而要做到這一點,又必然要確立一個符號體系。這些符號之於複合自然物(composite natures)的秩序,如同代數學之於簡單自然物的秩序。」(註4,p.72)朗飛厄斯可以說就是古典認識型的奠基者,但是,他的敘事並沒有完全被符號系統所取代,亦未被Mathesis的科學構想所征服,一定程度,他在蜂巢般的敘事體之間,留下了他的知識狂熱足跡的同時,也留下了他對於當地人、當地植物、當地海洋生物、當地信仰、當地語言、當地食用與對於圍繞著他的植物園、堡壘與工作室之間的眾生的愛、堅韌與慈悲。他敘述了那些抽象分類符號之外部的具體感受、脈絡與情境,也不時比較古老歐洲如古羅馬的博物學與自然哲學家老普林尼(Pliny the Elder)著作中的物種與信仰敘事。那不再是一個平鋪直敘的世界,而是充滿對於萬物生命與感受的有情世界。

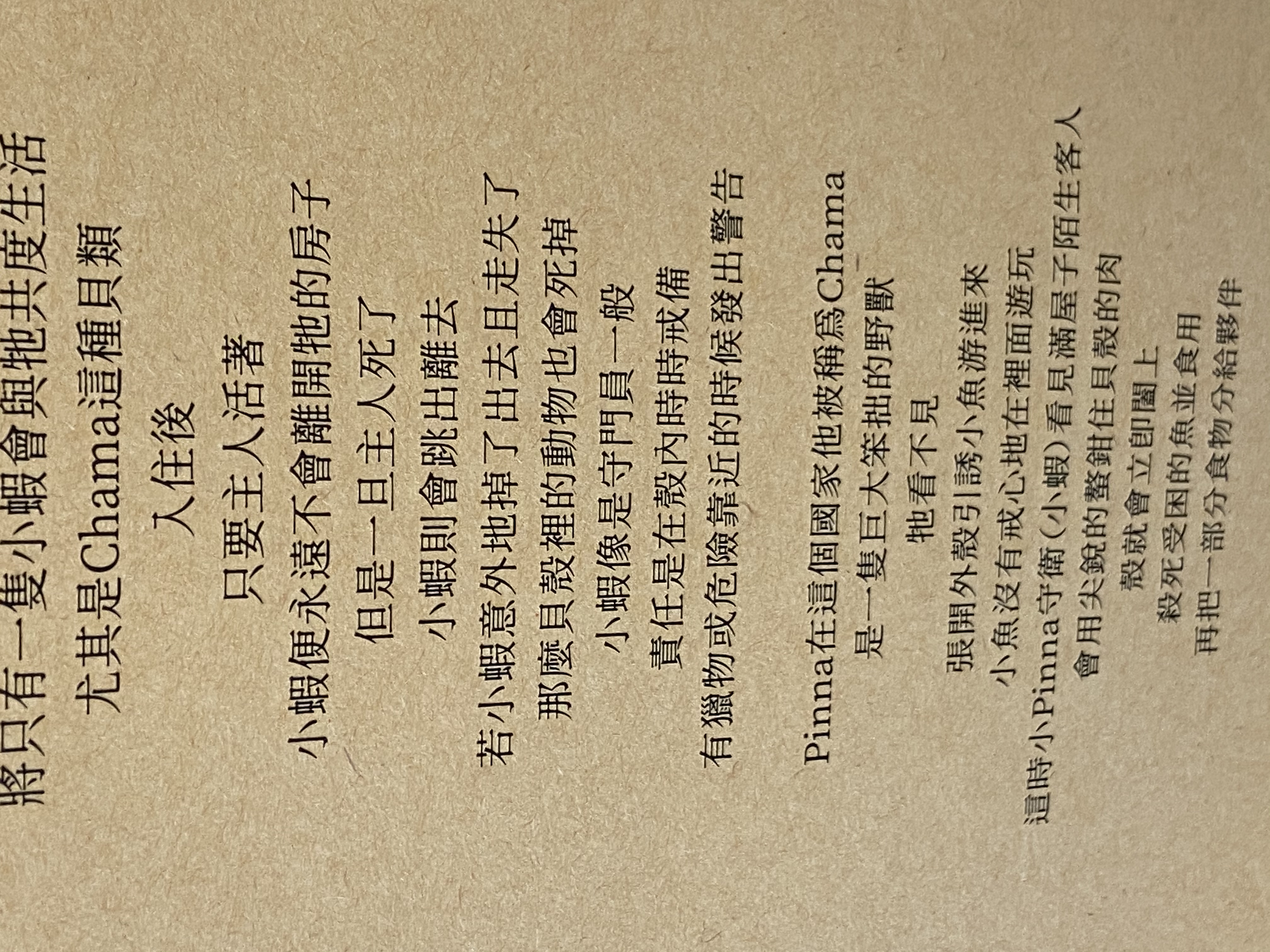

如果說波赫士「中國某部百科全書」中的動物分類學,將動物劃分為「(1)屬皇帝所有,(2)有芬芳的香味,(3)馴順的,(4)乳豬,(5)鰻螈,(6)傳說中的,(7)自由走動的狗,(8)包括在目前分類中的,(9)發瘋似地煩躁不安的,(10)數不清的,(11)渾身有十分精緻的駱駝毛刷的毛,(12)等等,(13)剛剛打破水罐的,(14)遠看像蒼蠅的」(註5),這種分類法,是具有某種異乎尋常魅力的「另一種思想」體系,那麼,劉玗提醒我們注意的,是《安汶珍奇櫃》這本書中多樣的海洋生物描述中,包含的是朗飛厄斯那種近乎蜂巢破口繞境式的特異敘事體中所可能存在的「另一種思想」:「將只有一隻小蝦會與牠共度生活,尤其是Chama這種貝類。入住後,只要主人活著,小蝦便永遠不會離開牠的房子,但是一旦主人死了,小蝦則會跳出離去。若小蝦意外地掉了出去且走失了,那麼貝殼裡的動物也會死掉。小蝦像是守門員一般,責任是在殼內時時戒備,有獵物或危險靠近的時候發出警告。Pinna在這個國家他被稱為Chama,是一隻巨大笨拙的野獸,牠看不見,張開外殼引誘小魚游進來,小魚沒有戒心地在裡面游玩,這時候小Pinna守衛(小蝦)看見滿屋子陌生客人,會用尖銳的螫鉗住貝殼的肉,殼就會立即闔上,殺死受困的魚並食用,再把一部分食物分給夥伴。」這一段美麗的文字如同詩句,在描述特定海洋生物(某種偏口蛤)的同時,似乎又指向某種擬人化的人類社會的關係。

最令人訝異的是,《安汶珍奇櫃》這本出版於1705年(朗飛厄斯死後三年、林奈出生前兩年)的安汶海洋生物誌,蝦蟹海膽與蚌貝的記錄,不僅同時描述了生態現象,像赤潮中顯現的海岸磷光(就像我們一般提到的馬祖的藍眼淚),他也解釋這是海洋浮游生物爆發性繁殖所造成的水色異常,更引人遐思的「另一種思想」是,如果上面這段描述海洋雙殼綱軟體動物的蛤蜊(或偏口蛤)的文字,是在1670年他因青光眼三個月內急速失明之後才寫成的,那麼,這隻巨大笨拙又看不見的野獸,或許是在描述作者自己與「守衛小蝦」的特殊依存關係嗎?我覺得在劉玗的引導與轉譯下,朗飛厄斯的文字充滿了「愛」與欲望的轉喻魅力,一方面是出自生物存在條件下衍生出的相互依存之愛,一方面則是如同普魯斯特透過昆蟲學家法布爾(Jean-Henri Farbre)描述法國土蜂如何針螫麻痺糞金龜活體拖入巢中,以供未來新生小蜂食用,來描述人類社會間施虐者與受虐者的暴力關係。

偏口蛤與盲眼的造物者:朗飛厄斯公案

換一個隱喻脈絡來說,如果這隻盲目的偏口蛤在朗飛厄斯的文字描述下,隱喻的是荷蘭東印度公司盲目的殖民貿易狂熱,而「守衛小蝦」不過是在自喻朗飛厄斯的存在處境,他自己其實也是整個偏口蛤殖民體制的一部分,那麼,VOC對於公司體系中小蝦米的相互依存之「愛」,也就更加錯綜複雜了。除非離開這個體系,否則難解。這種隱喻層面的多義邏輯,恰好正是《珍奇櫃》這個展覽借用了朗飛厄斯在生物分類法發展史上的門檻位置,不言明地暗指殖民體制、博物學家社群、博物館展示三者之間的複雜關係。或許,這正是朗飛厄斯公案的吸引人之處:他既是生前孤孑的厄運者、又是深愛妻兒而很接地氣的博物學者;他既是荷蘭東印度公司的軍人與商人,又是轉而同情被殖民者的植物學家;他的著作既是殖民者體制所亟需的訊息,又因可能成為商業機密而被禁止出版直至身後;他的文字既是自然史物種誌,又是文學、詩學與民族誌。這種多義性、隱喻性的敘事文體,使得他成了西方邁向古典知識型的開創性神話人物,不僅成了後殖民觀點下民族生物學、民族動物學與民族植物學的重要案例,也成了當今植物人類學與動物人類學研究的先驅者。

寫到這裡,我必須停下來,轉向《珍奇櫃》與《假如敘述是一場洪水》的相互關聯了。用最簡單的方式來說,「詩人們為了達到比一般經驗更深刻的真理,會以一種原創、合成的方式使用語言:自許多不同角度來捕捉仍然無法被掌握的客體輪廓,並置意義不相容的文字(老文法學家們稱之為矛盾修辭法[oxymoron])於其中。」李維-史陀從結構人類學的觀點繼續說,「我們可以再加上神話,因為每個神話都容許多元的變異。這些變異,透過各式各樣經常矛盾的意象,讓人能夠感知一個無法被直接描述的結構。」(註6,頁152)《珍奇櫃》這個展覽從一個自然史書寫者的案例出發,突顯了自然史的書寫結構,趨向的是一般科學思維的邏輯。但不同的是,朗飛厄斯公案卻又是後來的自然史分類法書寫結構得以形成、或得以變異的一個多重經驗歷程,因此,劉玗把林奈分類法在挪用朗飛厄斯研究時所忽略掉的詩學、家人與殖民地之愛、殖民地方知識與殖民體制加以提點出來,以「繪製練習」強化其擴延的表現力,因而勘破了現今科學思維的結構,指向另外一種難以言明的初始感性結構,「另一種思想」。李維-史陀用「修補術」(bricolage)來指稱這種藝術的能耐,它在科學與神話之間,看似順手捻來手邊的材料,實則再三琢磨,使得藝術家劉玗終至以類博物館的「蜂巢敘事體」呈現朗飛厄斯的世界。朗飛厄斯成了我們面對沒有邊際、充滿事實碎片的科學思維的文化救星,他本來可以成為一則神話,成為我們上溯自然史書寫時的一位英雄或博物館之神,但藝術家卻放大了他的文體上的詩學力量,縮小他的英雄化形象,終至讓他停留在「失明的造物者」這個矛盾的隱喻上。

科學思維與神話思維之間:藝術的分裂與縫合

《假使敘述是一場洪水》指向的是充滿許許多多矛盾意象充斥的神話敘事,看起來它與科學思維相左,是由許多沒有時間尺度、在歷史時間出現之前的個別敘事組成。它是某種渾沌、統一體的大分裂的啟動敘事,蘊含著其他一切分裂的萌芽狀態,沒有個別英雄的現身。具體的敘事由大洪水傳說開始,這個開始,比較有趣的特點,就是一種流動性的存在世界,這裡面沒有創世神,沒有創世紀神話,而是由一場洪水開始,萬物開始相互形變。另一個特點是《假使敘述》中沒有諾亞方舟的造船漂浮敘事,而是不斷地向高山遁逃,萬物接觸衍生後代的傳說。就像哲學家恩斯特.卡西勒(Ernst Cassirer)在《神話思維》中所說的幾個原則(註7),第一個是基質原則:「起初,神話不可能將存在總體置於創世範疇之下。只要涉及到萬物之起源、宇宙之起源,神話就把這種產生解釋為單純的變形。它總是假設一個確定的基質,通常是整個感性自然的基質,變化由此開始,並在其中發生。」(頁229)這個基質在《假使敘述》中便是大洪水,也就是水,和洪水所淹沒的土地,或蚯蚓排出的糞便,土壤。鄒族、卡那卡富族、布農族、阿美族、排灣族、太魯閣族、泰雅族、賽夏族、撒奇萊雅族,都有大洪水傳說,隨之而來的,就是不同的「高山避水」、「獻祭退水」與「求取火種」敘事,甚至各族在不同部落間的神話傳說,亦有內部的差異。於是,《假使敘述》第一幕取用了泰雅、排灣、布農等族這方面多種不同的說法,用一種口說唸白、文字投影、多聲合唱和陶塑剪影的四層敘事疊韻,就如同這個疊韻每次擷取一定變數的演算法,進行一種反覆性的、漸進漸變為複雜要素的、最終如蜂群出巢般的口說神話邏輯演繹,將相互矛盾的敘事先後並呈,浸潤在某個特定神話瞬間的強烈情感狀態,投射在觀眾身體在場的眼前。

《假使敘述是一場洪水》兩分多鐘的第二幕涉及到神話的分類學,也就是卡西勒提到的第二個神話原則:關於物種、種族與「類」的形成與相互流變(metamorphosis)。「對於神話-宗教意識而言,『人』這一物類的界限並不嚴格,而是完全流動易變的。……在神話世界觀的早期階段,尚無分離人與生物總體、動物界與植物界的鮮明界限;尤其是在圖騰崇拜中,人與動物的親族關係,更主要的,部落與其圖騰動物或圖騰植物之間的關係,絕非只是象徵意義,而是有嚴格的現實意義。人在其活動和習性中,在其生命的全部形式和方式中,感覺自己與動物同為一體。」(頁199)就此而言,石頭與人互生,兄妹成婚生下肉球、生下蛇、蜥蜴、青蛙、龜、生下魚、蟹、蝦、鳥,石頭被生下後變大,出現眼、耳、鼻、舌,生下怪物,丟入水中,隔著獸皮、草蓆交媾,這些元素在海出現泡沫之後,加上了膝蓋,又重新演算一遍,形成速度更快、故事更長的「人類形成」神話,巨石裂開、竹節裂開,又有蛋生說(又分太陽蛋,蛇蛋)、樹生說、糞或蟲生說,還有葫蘆生人、陶壺生人、煙生人種種神話。《假使敘述》的特點,在於創造了一種聲演、影像投演、字幕排演和唸白演出交錯的四重互變結構,像爵士的演出一般,在第一二幕,以唸白為首,加上聲演與投影映演的「和聲」下,襯托出某種神話「總譜」的隱然結構。(註8)在《假使敘述是一場洪水》中,藝術家劉玗並沒有被這場洪水淹沒,而似乎是在洪水中堅持著,透過取樣分編,轉譯修補為一闕神話結構本身演算法的「爵士說書風味總譜」。這是一個什麼樣的思維結構呢?李維-史陀在他的《結構人類學》一書中的〈神話結構研究〉中,強調了「系列性重覆」的必要性:「為什麼神話以及範圍更廣的口頭文學會如此熱衷於把同樣的系列重覆兩次、三次或者四次。……重覆的作用是為了顯示神話的結構。」「神話的目的是提供一種能夠克服矛盾的邏輯模式……因此,神話螺旋形地發展,直到產生神話的智力衝動完全消耗掉為止。」(頁68)是的,第二幕呈現的情動力(affect),無非是一種「智力衝動」的神話結構感性劇場。這與《珍奇櫃》所呈現的自然史古典知識分類學「智力衝動」,並無二致,只不過藝術家在《假使敘述》呼應的是神話敘說時的強烈情感,結合了部落儀式現場特有的「現實」聯結衝動,不論是為了反覆申說部落「人類」的起源多種可能,或是「逃避洪水」建立生存條件的種種歷程,這種「智力」的運作,現在轉化為「想像力」投射整體渾沌初始環境氛圍的力量場域。

《假使敘述是一場洪水》的第三幕,透過兒童聲音分散取樣的第一人稱「神話素」──「我一直大便」、「我是龍王的女兒」、「水就淹上來了」、「神就選中我」、「我就小心翼翼地割開樹幹」、「洪水太久了」──的反覆迴響與此起彼落,這都是神話延續下去所指向的「思想實驗」,如同李維-史陀認為「智力練習」、「驗證想法」、「探索想像力」,始終是人類最常做的事情之一,而且舉世皆然。小朋友更喜愛玩這種沒有目的的推測推理或角色扮演遊戲。「這個練習給人帶來滿足,讓人從中獲得內在的興味,而不會去問這個探索會有什麼結果。事實上,思想的探索總是會帶來一定的成果;即使人自己花上幾世紀或若干年才會發現,那些看似天馬行空的想法,反映的是真實世界中從未被揭發的層次。科學思想史──特別是數學史──證實了這一點。」(註9)《珍奇櫃》裡的朗飛厄斯,在當代被後殖民民族誌知識界重新挖掘出來,何嘗不是如此?他的《安汶植物誌》與《安汶珍奇櫃》,在數百年前,帶著巨大的「智力衝動」與知識和愛的欲望,運用看似充滿了矛盾和抽象的地方知識描述,慷慨地收錄在殖民地蒐集到的各種與生物相關的語言、故事、傳說與用途,這種衝動,或許就跟我們長久以來沉浸於神話的理由一樣:「有系統的探索想像力並不是無用的,將神話中顯得荒誕的創造物與事件,放到沒有固定衡量標準的原始思維時,它們就不再完全沒有意義。並且,因為神話所提出來的世界意象,被銘記在『屬於世界』的思想結構中(可以說是以虛線的方式),因此在日後的某一天,它們能得契合於這個世界,並且可以被用來展現其面貌。」(頁151)第三幕的童言童語看似表面、破碎、沒有重點,投影的物件貼皮看似零散、任意、不成結構,但它們就像朗飛厄斯《珍奇櫃》裡的描述文字,看似冗餘、瑣碎、沒有科學價值。然而,在千百年之後,藝術家以「蜂巢敘事體」的漸進疊層敘事提醒我們,台灣原住民的大洪水與人類起源神話中,結構性地呈現沒有創世神、也欠缺造船逃避大洪水的情節,而多為向寒冷高山避水取火同族兄妹婚媾的敘事,像是一齣如同《百年孤寂》反覆搬演的島嶼逃避隱喻性的大洪水、與動植物相處、兄妹婚媾近親相姦的孤島劇場。

在數百年之後,朗飛厄斯的故事與種種敘事被一位台灣的藝術家所取用,她要說的朗飛厄斯,與其說是科學史上的博物學家,不如說更接近一位探索想像力極限的藝術家,一位鍾愛自然眾生與自身的知識意志的藝術家。藝術,修補了科學思維侷限在結構語言分類中無法分類的案例,以及這種案例的潛在異質感性結構;藝術,也修補了神話思維分散在破碎神話素敘說中的矛盾和任意性,使得潛藏於眾多神話素之間的結構,得以形諸強烈的感覺與感知。在這兩個分裂開的路徑與身體之間,藝術穿梭於其間,縫補它們表面的對立,在一股同樣盲目前行的系列創造行動中,藝術家像是終於在交會點發明了某種靈巧的拉鍊扣,將眼見與走過的兩條路徑的分裂處,透過隱喻飛舞、多向連結的「蜂巢敘事體」,如拉鍊一般,讓科學思維與神話思維重新縫合為一。

註1:克勞德.李維-史陀(Claude Lévi-Strauss),《我們都是食人族》,廖惠瑛譯,台北市:行人文化實驗室,2014。

註2:朱耀沂,《臺灣昆蟲學史話(1684-1945》,台北市:臺大出版中心,2013。

註3:E.N. Anderson, Journal of Ethnobiology, vol.19, no.2, Winter 1999, pp.258-59.

註4:Michel Foucault, The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences, New York: Vintage Books, 1973.

註5:同上書,p.xv。

註6:李維-史陀,《我們都是食人族》。

註7:恩斯特.卡西勒(Ernst Cassirer),《神話思維》,黃龍保、周振選譯,北京:中國社會科學出版社,1992。

註8:龔卓軍,《文化的總譜與變奏》,台北市:臺灣書店,1997。

註9:李維-史陀,《我們都是食人族》,頁150-151。

相關評論

「表面」之愛:劉玗個展《假使敘述是一場洪水》 --- 蔡佩桂

2020年度「台新藝術獎」觀察報告—歷史仍當道,他者仍徘徊 --- 蔡佩桂