不現代,何以當代 —《港邊A口味》黃志偉個展

黃亞歷 | 發表時間:2022/02/28 18:46 | 最後修訂時間:2022/03/21 17:35

評論的展演: 港邊A口味 黃志偉個展

觀看黃志偉的系列個展,很難不為一種詭譎矛盾的視覺感所困惑,這是我們熟悉的民俗呈像,或是一種西方現代性運筆的操演?這些第一印象與表層式的切入點,讓觀畫過程變得更為複雜,也更饒富興味。

在黃志偉曾公開的自我表述中,「民俗」的印記似乎與其家族淵源貫穿為一記憶的軸線。

不作為一種現象關注或命題探求,而是其本身作為乘載者,發覺或被發掘其精神記憶中的某種時間性,牽引出一種內在的「傳承」 。此傳承並非單純的家傳或接班,而帶有幾許「領受揀選」之意味,即自許受先人蒙召並自識性地相互震鳴,因而運筆凝聚出包裹了肉身皮相、鼓鑼喧聲,溢散在綺麗的幢蓋幡幟、乾濕氣味交錯的角頭與王船之間。

若依照作者自述來看,似乎更讓觀者合乎情理地認為,從小圍繞其四周長者們的從旁指導,縈繞枕邊的各種中西式繪畫型態,必然成為作畫者的內在本源,進而塑形於當下的筆觸。

然而這些作者省思或觀者預設,恐仍無法深入回應,在觀看黃志偉畫作時不時浮現的詭譎性。

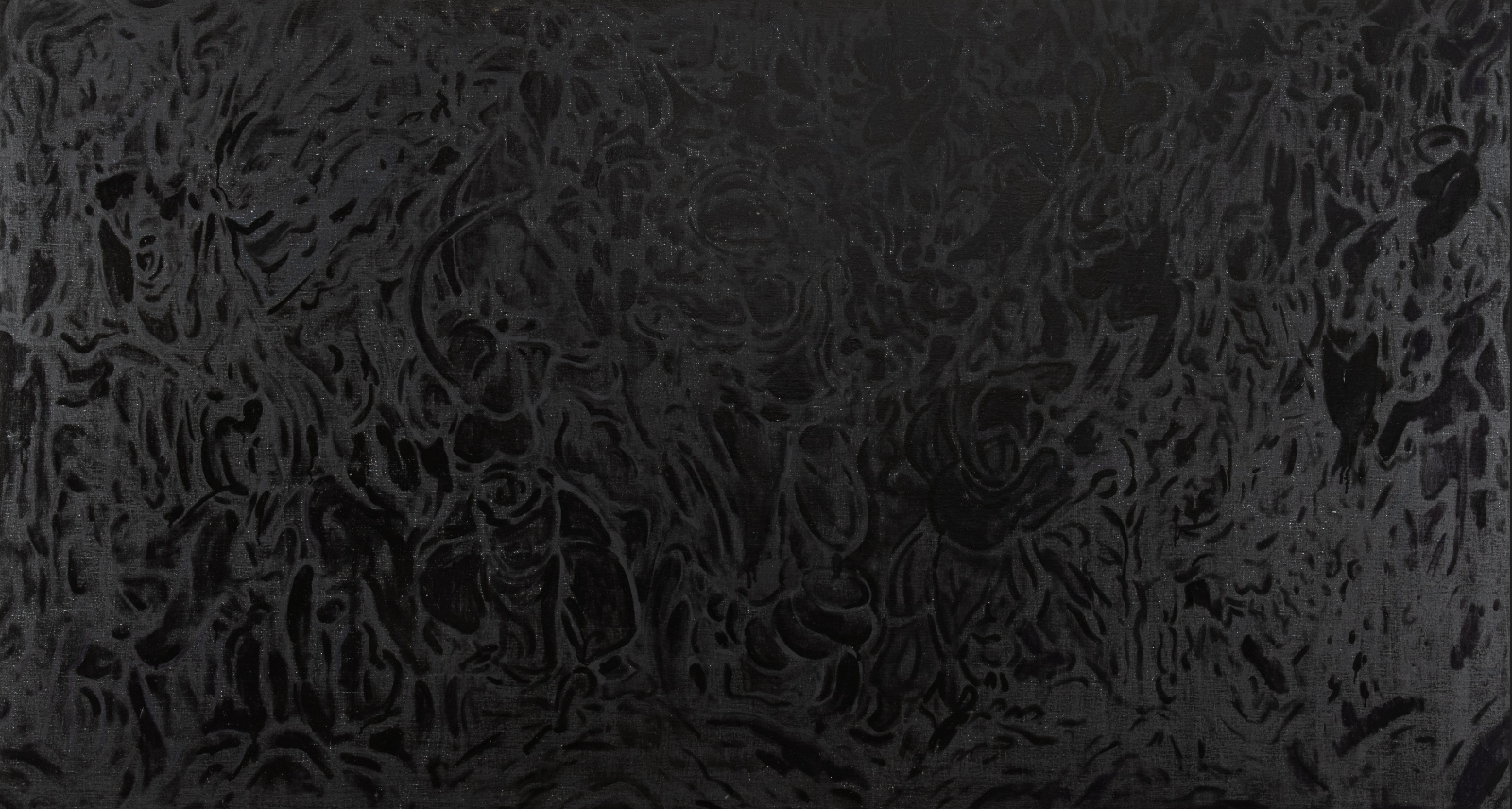

如乍現於展場第一幅沈入深黝黑墨裡的細微動態,極簡中似有繁複。

在此畫前,具藝術史印象的觀者不會忘記馬勒維奇,卻能感受此在與馬勒維奇近乎無相涉性。不能就此擱置的關鍵,乃因周邊不停懸盪的是湧動的圓弧滑線、穿梭、臨摹、描寫、或擺盪迂迴。這些線索漫溯至日常甬道,召喚廟會陣頭的聲響和玲琅滿目的神佛花車,即使是一個未曾在東港成長,滿足於現代生活的觀者,也能倏忽追憶。

沿著傳統與現代的不可辨析,此般熟悉又陌生的記憶即景,便埋名於民俗學下,顯身在街渠日常的共感經驗中,神靈活現地親臨於色澤線曲上;疏離與詭譎拱手作揖交相出場,一面揉撚時空遞變下的民俗意寓,一面崩融於東西方現代繪畫史的摺層之間。

《花華圓滿3_黑》,2018,油彩、畫布,88x151 cm 圖片提供|黃志偉

《花華圓滿3_黑》,2018,油彩、畫布,88x151 cm 圖片提供|黃志偉

民俗慣習一旦脫離了生活常模,便隨時光逐漸凝結成各異的況境。無論是話語式的重述描繪、知識系統性的歸納分析、神話賦權化的典範取向、追古尋根式的鄉愁等;皆已成為探思台灣當代民間藝術或民俗學的分脈路徑。而黃志偉系列之作在此時間點上別具意義的,或許是其透過美學性的土法操練,另闢一途;無論從細膩落筆與俗調標題的落差,乃至於其繪畫歷程及生活體驗,皆在複合西方古典與現代性的筆觸運行中,拉扯出劇烈的奇異感。

此詭妙亦反映在其以不同觸技表述的民俗現代性,以及異態並存的現代民俗性。無複製感的轉寫、輕描,對映於早期畫師的筆法、線條與色彩,使返俗成為一種反俗;也更甚而,另一幅看似全然墨黑的油彩畫作,相較前述墨黑之作,藏匿了更深層的形廓與細節,需透過極度傾斜的觀看角度,順逆燈光走勢,才能逐一篩落出不同厚度下的色象堆疊。此時色彩近乎解除了線條,卻也讓出極微幅的內部層次,任線廓與油墨微妙接溶,色線關係依循觀看光度,有所保留也毫無保留地提交予觀者。

《花華圓滿1》,2018,油彩、畫布,88x161 cm 圖片提供|黃志偉

《花華圓滿1》,2018,油彩、畫布,88x161 cm 圖片提供|黃志偉

最引人入勝之處,是華蓋旋轉力的靜止、動態性的停格,將震天的北管鑼鼓瞬間噤聲。

屏息間,繽紛四溢的多彩泥塊恰如其分地構組自身,既歡愉,又收斂;既曼妙,又不失莊嚴。

失重的廟體、捲曲的簷柱、旋繞的香火;鞭炮震耳鳴響,散碎幢幡邊繡。

(這是源於贊境特有的難言氛圍,或是黃志偉自謂千年來的準備?)

如果這些與現實爆音形成巨大落差的靜默形色,帶來了瞬間性的視覺深度,那麼展覽中另一區塊呈現的,則是濃縮了東港迎王船七神光令牌光澤的各式圓形小色圖,所導入的另一層次的落差。不過此差距形成的,反倒是將前述系列畫作凝聚的濃稠氛圍驅離,縮限在調色版的單一型態裡,非但未能反映作者所希冀的熱鬧興致,徒留介乎現代抽象與當代裝置之間的無法協調和突兀。此嘗試或許點出了民俗經驗與規格化展覽型式的相異旨趣,也反映出黃志偉在身體記憶與身體技藝相互調度的轉化試驗。近似的,在另一展區,展覽論述所標榜與東港氣味的連結,同樣疊映出西方古典與現代的技藝語彙,其所綻釋的模態,或許源於作者的生活況味,但從筋肉及脥膜的色度媾和、肉體密度的塗層演練,早已推使日常進入異常,血脈浸入、浪絲漩出,游離了展覽主題,尾隨光色渠徑於寫實與瞥視之際。

《聖像》,2004,油彩、畫布,125x140cm 圖片提供|黃志偉

《聖像》,2004,油彩、畫布,125x140cm 圖片提供|黃志偉

一個規模不大、充滿階段性探索的個展,包納了黃志偉本身的在地生活與異地留學經驗,揭示出異文化的內在交融與斥衡,借由介質的細部調製,構析出藝術轉化必然的歧異與相似。

然而,仍無法輕易忽視的是,不斷演變的常俗生活與文化情境始終為當代提示出更多的疑惑:當我們談論民俗,是設身在何種語境和語意?是想像一個單數性的族群經驗,而定義其為共同之民俗經驗?或是多義的差異個體,共同想像並貫徹著部分共同之民俗經驗?又,若僅強調具差異的個體之個別經驗,能夠如何回扣人際微型網絡之間所相互形塑的民俗意涵?

正因為民俗流變的單純與紛雜,單純於如一位藝術追尋者的直觀與自律,紛雜於每一時空都歷經著其社會結構與人群組成的動態運作和規則,無論是宗族或地方性組織的微妙互動,或如黃志偉在展覽座談猶言未盡的地方勢力與民俗關係,諸種脈絡都一再引觸觀者連動思索了當代在議論民俗或民間藝術時,如何編制其位,賦予其義。

無論是納入國家藝術史觀或是美學論述的界分,當代似乎都面臨必需先折返殖民過程中,對於台灣民俗進行調查與摧毀的語況與體制,重新理解當時的相關涉入者,是否在時代的縫隙中,曾提出過超溢於當代所能設想的觀點,自異文化認知或經驗中鑿掘出以為前提的理解或想像?畢竟已然廣納現代性許久的當代人,面對的很可能是自身已成為某種「自我的他者」,因而反倒需經由異文化觀點的逆反或重置,返回自身之於民俗承續、民藝史脈重新梳理的可能。

同樣的紛雜性,更近一步會關涉到,民藝至今尚未能順理成章進入台灣美術史的「正統」範疇,其關鍵因素為何?民俗儀禮與民間信仰所牽動的各式藝術性表徵,要構成一個美學問題,究竟需要什麼條件?這些問題將衝撞出未必符合於既有藝術史、美學方法論及研究規範的民間藝術,終究需回到日常世俗、無名化的在地性,直面西方藝術史理論慣以個人主義式、論述化加以概論的問題,此或將激發藝術 / 美學史研究自我開展的新面向,又或令民俗被挪用為藝術史論服務,成為脫離根源的新當代的另一種陷阱?這些等待更多旁涉領域的觀點補充,在未來更多的交鋒及探討。