如何田野(非)人類學的洗頭——台北藝術節《洗頭》

汪俊彥 | 發表時間:2021/09/30 20:00 | 最後修訂時間:2022/01/24 11:30

評論的展演: 2021台北藝術節《洗頭》

《洗頭》的前世今生的起點約莫從2018年的《亞當計畫—藝術家實驗室》開始進行工作坊,2019年則逐步發展為田野調查藝術計畫,在國藝會「海外藝遊專案」支持下前往泰國、菲律賓等地駐村;再到2019年的大稻埕國際藝術節,以公開呈現《洗頭:跟我說一個故事》,而後在中壢、台北又陸續發展「洗頭」的相關活動,諸如結合社區內相關資源,以及展覽、講座分享等。雖然在過去的幾年當中,曾經有機會參與了諸如《洗頭:跟我說一個故事》與在中壢的洗頭活動,見證「洗頭」的種種實踐,但是本文接下來的討論,還是就此次台北藝術節的演出作為觀察。

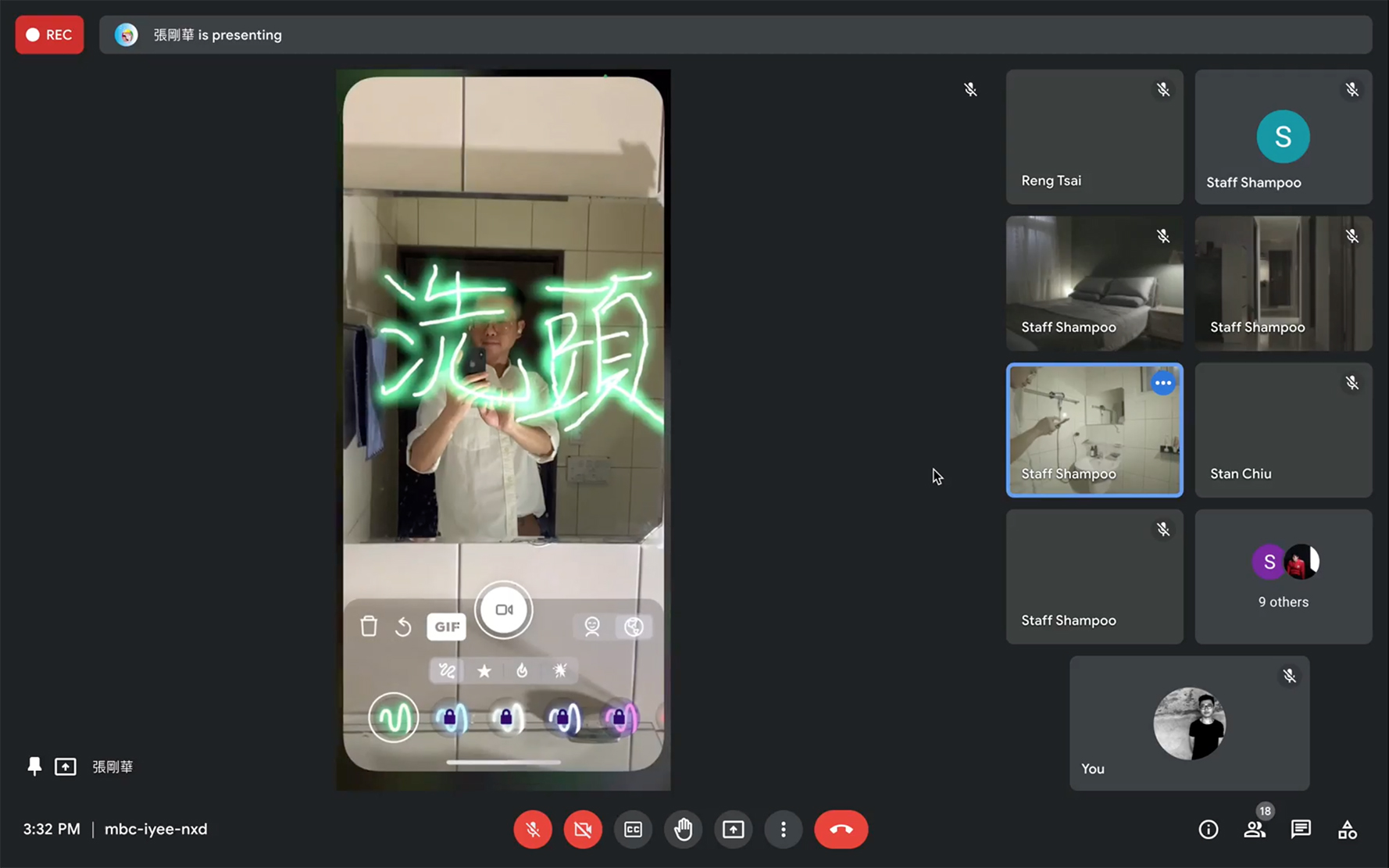

《洗頭》的演出形式,概括來說,是以Google Meet邀請所有演出時間開始的參與觀眾,在全程要求鏡頭與麥克風關閉的狀態下,觀賞包含演員與技術人員的劇組全程調度。在一反近期線上演出強調現場性、互動性,來強化劇場在線/再現的特殊性,《洗頭》以多視窗、多鏡頭並置的手法,以及展場多頻道的概念,同步對觀眾呈現多重路徑的參與選擇。相較於劇場黑盒子的現場與即時,以及傳統美術館白盒子的通透與展示,《洗頭》在以觀眾純粹觀看(與聆聽)整場演出為要求的前提,又利用線上會議軟體的媒介創造了觀眾自行組合參與(或不參與)的多條或顯或隱的敘事線。演出內容則以張剛華敘述自身與家族的成長與自印尼移居台灣的歷史,以洗頭作為重建記憶的田野起手式,輔以透過田調訪問多人(演出中似乎沒有明確交代這些受訪者的來源與選擇類別),無論是現身露臉的線上對話或是刻意運鏡隱藏面貌的對象,都建立在幫人或是被人洗頭的經驗,探尋經意或不經意隱藏、忽略與其他感官溝通仍未意識的觸覺與身體關係,與隨之而來形塑的身份認同。

《洗頭》線上演出截圖照片 圖片提供| 明日和合製作所

《洗頭》線上演出截圖照片 圖片提供| 明日和合製作所

舉例來說,張剛華以兒時與表哥共同洗頭/澡的經驗,正面而直接地描述表哥勃起的陰莖對他的震撼,間接表述了洗頭這件再日常不過的工作,如何埋伏了各種尚未現身的暗流與認知。受訪者回憶小時候被洗頭擺佈、沖水,或幫父母祖輩親人洗頭的經驗,又如何開啟或跨越生理與社會性別與身份預設卻又無法限制的親密性。就張剛華洗頭延伸出、回訪的成長記憶,再次同時政治性地帶出與跨越了既有無論以個體或群體樣態現身的自我,對我而言,也打開了作品的跨國性一面。

原住印尼山口洋市的張剛華父母家,在冷戰時期兩個中國競相爭取全世界華僑的祖國認同之時,透過僑胞歸化而成為中華民國的公民。就演出田野的口述交代,姐姐先透過依親阿姨的管道來到臺灣,1988年剛華也隨著父母也一起落居新竹湖口,當時剛華年僅一歲。父母就地在附近的湖口工業區與捷豹部隊找到工作的機會。在台灣長大就讀小學的剛華,就意識到自己不能承認的印尼客家原鄉,在當時以中華民國作為自我/本土的認識當中,借力轉化身份為更早的共同祖先廣東客家,即與新竹桃園的客家鄉親都來自一樣的地方。除了張剛華之外,演出也透過訪談創作者張剛華的父親張國榮,以清楚的國/華語口音凸顯了跨國歷史於自我/本土的無所不在。《洗頭》引導出跨國性的思辨,指向了不是因為所謂自我/本土本來就是移民社會的說辭,也不只跨越國家領土邊界的移居或遷徙流動,或是所謂的離散過程,重新加入再次成為本土整編的多元;相反地,跨國性是揭露了所謂的自我/本土是一個將跨國記憶轉化為自身向內的抹除與隱藏,以及再次向內透過迎接與擁抱多元而承認歸屬的暴力過程。自我/本土是跨國的排除方法學,表象從而在語言、口音與種族、膚色的辨識中彰顯,深層則進入每一個自我,在質疑中一再重複確認自己任何不夠穩定的認同,並以生命政治的執行者般對他者的檢視。演出中,從張剛華從父祖輩在山口洋市的經商經歷,間接觸及了印尼1960年代以後的排華事件(實則是冷戰期間,透過以反共為號召,進行的大規模種族清洗運動);透過演出,張剛華一再一絲絲抽出所有可見的背後、被隱藏的線索,並持續在可見與隱藏、主流與伏流間質疑、反問,也辯證所謂可發言、可行動以及可以敘事的(表演)主體。

《洗頭》當中的(表演)主體,表面上看似以張剛華本人作為敘事主軸,但前述提及其多視窗、多鏡頭、多頻道的手法,開放了線上載具前觀眾對多重路徑的選擇。實則還不僅如此。作為觀眾,每一台手機技術多頻道的安置,分散地指向了一個像是封閉室內空間的不同位置與角度:床、落地窗、廁所、客廳、走廊、鏡子、植物等。觀眾在選擇頻道的觀看時,像是在張剛華聲音敘事主軸中,聽聲辨人來尋找頻道的訊息、影像與空間。也因此,觀眾也可能迷路在視窗切換的黑暗之中,或是選擇放棄切換頻道尋找視覺影像,只聽聲音。分散的鏡頭,既共同指向了一個內部的統一空間,卻又各自持續凝視;而視窗選擇間敘事聲音與視覺影像的多重(不)疊合,則又彷彿否定了內部的完整。

《洗頭》演出照片 攝影|邱垂仁 圖片提供| 明日和合製作所

《洗頭》演出照片 攝影|邱垂仁 圖片提供| 明日和合製作所

《洗頭》無論在回溯印尼山口洋市與臺灣湖口的紀錄與記憶,或是大量的口述採訪,都呈現了近似人類學式的田野調查方法。這種人類學的田野調查快速成為臺灣近年文化活動、展覽、表演、實驗創新等最仰賴的背書,再搭配講座式展演(lecture performance)的公開分享,逐漸形成風潮。但人類學式田調所涉及觀看及發明他者的問題,也開啟了批判人類學(Critical Anthropology)領域的討論。批判人類學預設的反身性實踐,運用在紀錄片的影像形式中,最普遍的即是揭露作為觀看者的生產者與創作者的位置;但其實無論是不是透過揭露生產過程,表示自我之於作為他者被攝客體的存在,都無法迴避即使生產者未被揭露的現身本身,對客體的凝視與閱讀,都已經是自我生成的一部份。換句話說,生產關係的揭露在形式上不必然完全等同或擔保反省的出現,或是更進一步的反省;未揭露的生產關係表演,也不必然就是不(能)具反身性。就戲劇理論來說,生產關係與自我揭露的反身性這場至少可以上溯至布萊希特對寫實主義美學的行動判斷與刻意詮釋,從來就是以求在當時歷史情境與物質條件下,對於觀眾能動性與社會政治變革的期待。寫實主義作為(具)不具備反身性的問題或是閱讀,與其說是布萊希特超越了寫實主義,不如說是布萊希特「發明」了反身性的立場,也因而重新定義了寫實主義的美學及其能動。

《洗頭》表面看似非常人類學式田野調查加上講座式展演,它的反身性實踐,也沒有仰賴批判人類學提供的路徑,亦即不是盡力推翻自我來擁抱他者,也不全然致力於揭露生產過程的(偽)公正、公開。《洗頭》整場演出在回溯成長、敘事主軸、田調訪談的喧嘩之外,還保持著某一個既是又不是直視前述種種他者/自我的觀看頻道。如同最後由張剛華扮演的快遞員,交付包裹於張剛華本人;既是又不是的表演與角色關係,呼應了那些多頻道既向內,卻又向外猶豫著當下一切的確認、可見或伏流。頻道對應了敘事中持續承載與展延問題歷史性與閱讀的歧異,以及以表演介入人類學田調或是講座式展演形式機制本身的標準化、反身性程序與其形式所隱含的美學政治。以洗頭持續接近更多故事,調播那些既向內又向外的多頻,宛如永遠無法被完整容納、又無法清除,而等待不斷被喚起的跨國記憶。