劇場性(theatricality)作為方法《藝術之子》、《泰雅精神文創劇場》

許仁豪 | 發表時間:2023/04/18 14:40 | 最後修訂時間:2023/04/20 13:26

評論的展演: 2023TIFA 黃郁晴✕娩娩工作室《藝術之子》 、 泰雅精神文創劇場

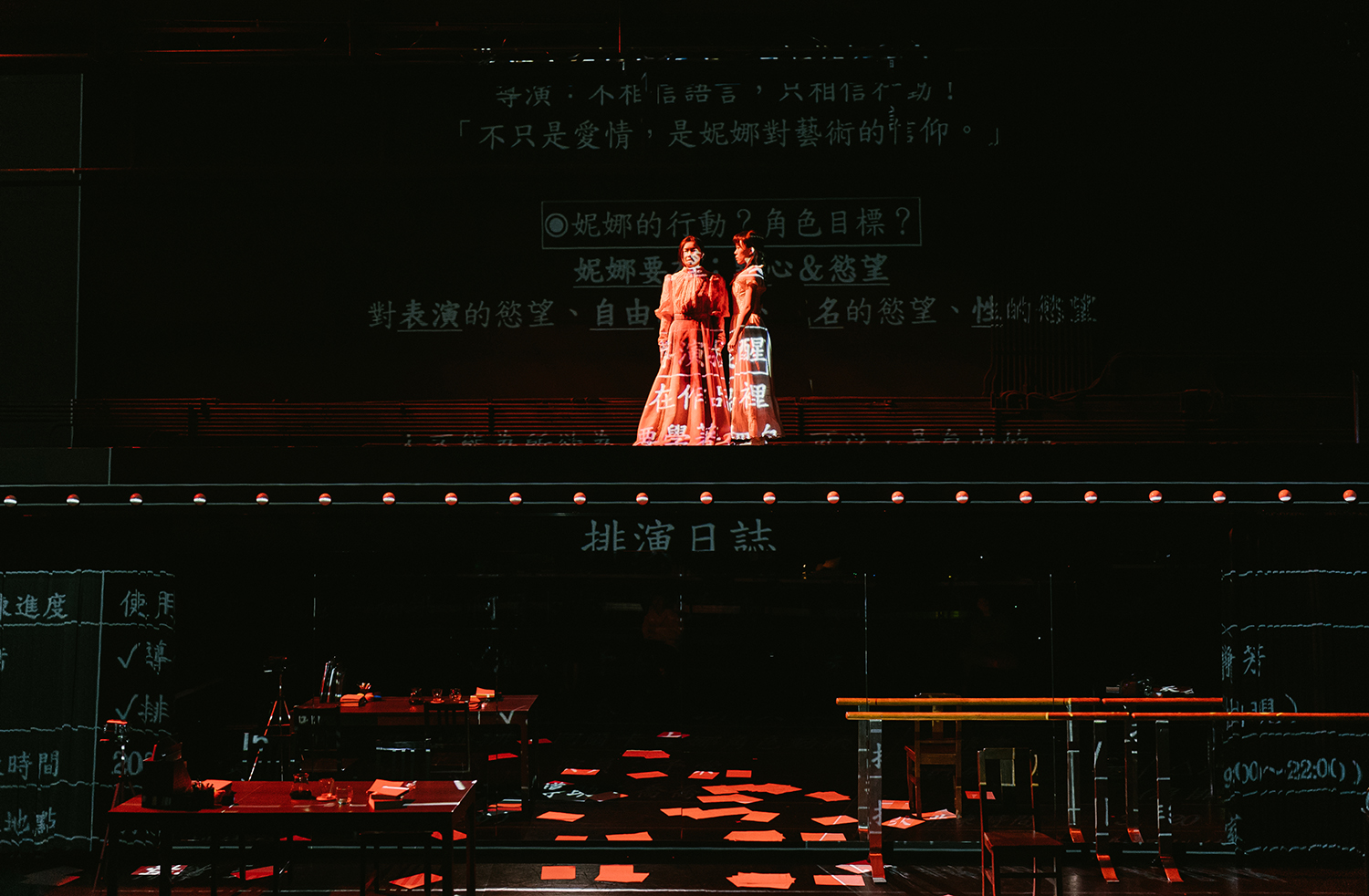

《藝術之子》劇照 攝影|唐健哲 圖片提供|娩娩工作室

《藝術之子》劇照 攝影|唐健哲 圖片提供|娩娩工作室

《藝術之子》與《泰雅精神文創劇場》都有非常強烈的劇場自我指涉性。前者以一個年輕劇團排練契訶夫《海鷗》當中,男導演權勢性侵女演員為故事主軸;後者以一個女研究生到名為「泰雅精神文創廣場」的文化遊樂園區,試圖採訪原住民完成論文的過程為劇情發展。兩個演出都有戲中戲,讓戲裡的演戲與生活界線模糊,進而也模糊了戲本身與觀眾生活現實的邊界。

《藝術之子》劇組的《海鷗》排練常常溢出契訶夫文本的邊界,滲入劇中人物自身的生活,妮娜的台詞就像是劇團女演員的現身告白;而特里歌林與康尼又像是自戀男導演的雙角一體;男導演與女團員之間潛伏的愛慾糾葛一再與劇本發生指涉關係。舞台的虛入侵了生活的實,甚至反過來定義了劇團男女的慾望與認同,真是藝術模仿人生嗎?還是人生為藝術所牽引?

類似地,《泰雅精神文創劇場》以戲謔的方式,反覆讓我們觀賞泰雅一家人和樂融融的刻板展演,媽媽織布、爸爸打獵、小孩與aqi(泰雅語祖母的意思)和樂融融。朱安麗老師超級標準的中文廣播反覆出現,對比著幾個演員的刻板演出,荒謬的落差映襯出「文化展演」的假,然而當女研究生(游以德現身說法)登台,接連問出一連串無知的問題,比如有沒有族名?比如一再追問真正的泰雅精神為何?漢人的無知與凝視慾望卻又如此的實,虛實對照之間,此起彼落的文化誤解(或刻意誤解)與落差引發了荒謬至極的笑點,文創劇場就是當天的北藝中心,我們就是觀光客。

《泰雅精神文創劇場》演出劇照 攝影|林育全 圖片來源|莎士比亞的妹妹們的劇團臉書粉專

《泰雅精神文創劇場》演出劇照 攝影|林育全 圖片來源|莎士比亞的妹妹們的劇團臉書粉專

兩個劇場裡都搭起了另一個劇場,形成了一種多層次的展演結構。亦即,透過戲中戲的結構設計,兩齣戲的編導都刻意凸顯了劇場作為一個觀看的公共空間的特質,將「劇場性」置入前景,鬆動「再現劇場」(representational theatre)的幻覺機制,讓觀眾有意識地看戲,而在這樣有意識地提醒你在看戲之下,真假虛實的問題被打開,兩齣戲分別處理沉重的性霸凌與原住民處境議題,但卻開展出了非常不同的走向與情緒氛圍,前者一路下沉,重拍節奏,即使到了下半場的心靈救贖,還是抹上了濃重的悲劇色彩;後者則是一路瘋癲歡快,笑話包袱不斷,即使是地獄梗也輕輕帶過,一路狂奔到卡車出場,才有了一點點淡淡的哀愁。為何同樣以劇場性為方法,而出現了這樣反向的路徑呢?

《藝術之子》表面上談的是性創傷,更具體來說,是劇場裡男導演與女演員屢見不顯的權勢性侵議題。但編導(黃郁晴)的發展,最後想處理的其實是女性主體議題,尤其是試圖透過藝術實踐,完成女性自身主體的精神歷程。演出一開始透過兩個女演員展現出主體自我的分裂狀態,一個要去開門,一個警告她不要開門,這是分裂主體中自我意識的交戰,開門的慾望想要迎向門外的藝術殿堂,但出了門要在父權結構所控制的殿堂成為主體,女人必須要付出代價,沾染紅色鮮血的白裙子象徵著代價,是肉體與精神的創傷,穿上去了女人可以成為藝術之子,但那真的是女人想要的自我嗎?整個演出以這個提問為主軸,透過兩個女團員不同的選擇,開展出了一個慾望的辯證結構,演出風格走在象徵意味濃厚的超現實美學,編導或許受了精神分析理論的影響較深,不管是透過兩個演員來呈現一個分裂自我,或是將現實與回憶交疊出現,或是排練教室落地鏡與夢境的交叉指涉,又或是柴可夫斯基的琴聲與幽微背景音樂構築出的夢靨氛圍,與演員訴諸身體官能的告白式演出…等等,上半場的演出風格令人想起1990年代以來小劇場訴諸精神官能與視聽象徵的風格化演出,壓抑的情緒讓人找不到出口。

《藝術之子》劇照 攝影|唐健哲 圖片提供|娩娩工作室

《藝術之子》劇照 攝影|唐健哲 圖片提供|娩娩工作室

下半場開始,風格驟變,轉為明亮寫實場景,原來女主角已經脫離劇團,過上了獨立育兒的新生活,她轉身一變成為心理治療師,開著一個療癒空間,幫助有著一樣遭遇的年輕女性度過難關,她成了牧羊人。場上佈滿寫實翠綠的植物,晚飯真實的咖哩香,試圖讓下半場的生活感營造,超越上半場的潛意識夢靨。只是,當昔日團員來訪,在祕密揭露與真相浮現之後,往日的幽靈又來了,那個昔日景仰的男導演雖然不在場,卻壟罩全局,對在場女性又赤裸裸展開了一次羞辱與霸凌,女演員想要掙脫男導演,卻內化了對他的依賴與慾望,甚至將成為藝術之子的慾望降生到自己的骨肉,兒子的眼睛裡住著父權的幽靈,成為母親的女人是否真的獨立了?真的成為了自己?還是做為第二性,女人永遠無法擺脫父權的凝視,只能在陽具的陰影下,努力地存活著?演出最後以大段大段契訶夫的台詞作結,讓我們感受到黃郁晴的追問,最後還是回到了一個現代主義的傳統,以劇場性作為方法,但在真假之間,還是企圖療癒,希望面對創傷,復原那個真的自我,即使自我已經千瘡百孔,而且破裂不堪。步出劇場後,娩娩工作室的手作香氛蠟燭與飾品亦成為了演出的延續,這是療癒現場的延續,藝術家現身當下的真實生活,如同戲中經營療癒空間的腳色,試圖療癒現實中的觀眾。

《泰雅精神文創劇場》面對原住民的後殖民處境,處理認同再造過程的創傷議題,卻不再療癒,游以德的劇本進一步帶入「表演性」(performativity)的操演,將主流社會投射到原住民身上的一切刻板印象,比如口音,比如樂天知命,比如信仰上帝,比如愛貪小便宜…等等,反覆操演,加大加劇,加深加廣,直到這些刻板符號被放大到過度誇張的境地,變成了一種荒腔走板的嘲弄。在主流脈絡裡的「真」符號,就像面具一樣崩落,其虛假性被揭露出來,這是四個有原住民身分演員的後殖民諧仿(postcolonial mimicry),將主流社會加諸其上的刻板符號,加以挪用玩耍,假作真時真亦假,在真假之間凸顯出這些刻板印象本身的可笑與荒誕。演員操練刻板符號的演出設計因此也在反轉之間帶出了一點微妙的真實感受,讓我們看見表面角色下真實演員的存在可能。唯一要挑剔的是從頭到尾不在場的小蔣,透過對講機發號指令,成了推動劇情的壓迫力量,但這個聲音的符號性便刻板地沒有翻轉的可能,成為一種可供簡單指認的漢人壓迫者代表,沒有縫隙溢出的可能,這個壓迫者是不是也要面對壓迫他的結構?

演出嘲弄的不只是刻板印象,還有廟堂裡嚴肅學術論文對原住民文化與精神的建構嘗試。女研究生的處境設計揭櫫了當前學院在「政治正確」意識形態下,對原住民展開研究,並試圖揭露不平等結構的知識生產現況。研究者與被研究之間的倫理問題,知識生產過程資源的分配與誰受益的問題,研究本身是否幫助原住民改善生存實況,甚至研究結果與政策制定是否共謀,加深了壓迫處境(這在土地保留與買賣的連串對話裡帶出)…等等問題,都透過嘻笑怒罵的方式牽引出來。換言之,《泰雅精神文創劇場》以演員對刻板印象的「表演性」(performativity)反覆操作,反諷地挪移了符號對身分認同的控制,最後更在戲中戲結構下,打開一個批判性思考空間,讓觀眾直視結構性壓迫的共謀問題。真與假的翻轉,讓觀眾真實地笑,笑看出了符號的假,卻又讓觀眾真實地哭,哭著理解這些結構性壓迫的無解問題。演出最後,在劇場性真假的層次翻轉上,導演徐堰鈴又玩了另一個現象學的直觀層次。隨著園區的解散,演員(他們扮演又扮演)將舞台上的假布景都拆光了,這時開進了一輛真的卡車(是作為道具的卡車還是真的卡車?),演員要換掉制服(還是族服?),陳彥斌(Fangas Nayaw)飾演的哈勇卻拒絕換衣,依舊穿著族服,背上了假的Aqi,坐上了接著要去運載垃圾的卡車,哈勇唱起了族人的歌,以勇士的身影保護著Aqi下山,這是卑微現實裡升起的一絲尊嚴,真的原住民也好,假的演員也罷,存活的戲劇關乎地是如何在已經殘破不堪的現實裡有尊嚴地活下去。卡車離去,研究生終於喊出自己的漢人名字,但車子已經揚長離去,名字化成了風中的殘響,誰是原住民?誰又是漢人?誰是真的?誰是假的?突然,祖靈的蛇闖入,假的蛇?還是真的祖靈?落地碎裂的蘋果電腦是真的還是假的?文明此刻載體的象徵,在祖靈突然現身下,轟然碎裂,書寫不是答案,而是感受,最後短短的片刻,道具的真假,身分的虛實,在文字的崩解下,讓此刻身體的感受變成最真實的依據,而非那些或這些依靠文字形成的符號及其控制認知的意識形態模組。

《藝術之子》與《泰雅精神文創劇場》都以劇場性為方法。前者走回了現代主義藝術試圖療癒的舊路,在創傷主體重建的議題上反覆琢磨,讓在父權結構下的女性自我重建顯得欲拒還迎,最後內化了凝視,躲進了身心靈療癒的一畝四分田,而難以面對大結構,沒有鬆動,遑論瓦解父權凝視的可能,讓整個戲雖然透過戲中戲結構打開了虛實辯證的空間,卻又一路下沉到令人無法呼吸的狀態。後者不再療癒,而是以戲中戲結構打開了「操演性」的遊戲空間,讓主流社會的宰制性刻板符號顯得荒謬可笑,進而鬆動控制結構,甚至引發觀眾去思索依照認同政治邏輯,制定出來的補償性政策,無法解決已然存在的壓破性結構,甚至進一步遮蔽了壓迫性結構,而我們的同情與憐憫,以及與之而來的種種消費式關懷,比如筆者在演後場外市集的拍照與購物,都可能是延續這結構的共謀行為。在認知層次上的鬆動能有無長久而深遠的實際政治社會影響?這大概也不是一齣戲所能完成的大業。

相關評論

統治者操控下變調的原民身體 ── TAI身體劇場《走光的身體》 --- 陳品秀